استرِح. تَفَكَّر. تأمَّل | بيتر ويست

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

يقول إميل سيوران: “أربعون ألف سنة من لغة الإنسان، ولا يُمكنك أن تجد حرفًا واحدًا يصف الشّعور الّذي بداخلك تمامًا”.

يضعنا هذا القول، أمام الإشكاليّات اللّسانيّة الّتي تطرحها فلسفات “ما بعد الحداثة”، والّتي أعادت النّظر إلى مفهوم اللّغة وعلّة وجودها ومدى قدرتها على نقل صدق المشاعر وحقيقة الأفكار.

فهل نحن ضحايا وجود سابق أسميناه اللّغة؟ هل تجاوزنا الميتافيزيقا وخطابها المتعالي؟ هل الكتابة هي الأصل أم هي صورة عنه أم هي تنقّلٌ ما بين الحقيقة والكذب؟ هل المكتوب هو الحقيقي أو هو المسكوت عنه ؟ لماذا نكتب؟ وما قيمة الكتابة أمام فوضويّة الهرمينوطيقا؟

بهذه الإشكاليّات المُضنية أعاد جاك دريدا، الملعون بلعنة يهوه، فتح أبواب محاكمة “اللّوغوس” بعد نيتشه؛ فبدلًا من أن يسجد لإله “الاستقرار والطّمأنينة”، راح يبحث في النّصّوص عن قوته الّذي وجده في القبور المعتمة، في الأماكن السّفليّة المظلمة، وفي الهوامش المنسيّة القلقة، الّتي أصبحت “متن فلسفته”. هي فلسفةٌ لا تعرف “الثّبات” وليست خاضعة لأيّ “مركز”. على الأقلّ هذا ما يحاول جاك دريدا، إظهاره لنا.

التّفكيك والبعثرة والهامش…أقانيم حياة دريدا

ولد جاك دريدا في “البيار” – الجزائر، الّتي كانت آنذاك لا تزال تعاني من الاحتلال الفرنسيّ عام 1930. هو الثّالث بين أفراد عائلته الجزائريّة-اليهوديّة، طردته الإدارة الفرنسيّة من ثانويّته بسبب يهوديّته – فقد كانت فرنسا تحت حكم ما يُعرف بحكومة “فيشي” الّتي طبّقت سياسات معادية لليهود – فالتحق بالمدرسة اليهوديّة الّتي شكّلها الأساتذة والطلّاب المطرودون. انتقل دريدا إلى فرنسا، ونال شهادة الماجستير حيث كانت رسالته عن الفيلسوف الألماني “إدموند هوسيرل” وقد جاءت تحت عنوان “الكلام والظاهرة” (Speech and Phenomena). وفي العام 1983، أسّس – إلى جانب فرانسوا شاتيليه – “الكلّيّة الدّوليّة للفلسفة”، وبعد ذلك بثلاثة أعوام، عُيّن أستاذًا للعلوم الإنسانيّة في جامعة “إرفين” في كاليفورنيا. عمل هناك حتّى وفاته عام 2004.

قد تبدأ بقراءة أفكار فيلسوف معيّن من دون الاطّلاع على حياته والنّظريّات التي سبقته ولكنّ الأمر يختلف ههنا إذ يبدو أنّ الولوج إلى فلسفة دريدا مباشرةً لأمر صعبٌ لأسباب عدّة؛ فهذه الفلسفة ما هي إلّا تراكمات نقديّة لفلسفات أخرى من أهمّها البنيويّة وما ينضوي تحتها من اتّجاهات ولا بدّ من الانطلاق منها لفهم نصّ دريدا الّذي يلفّه الالتباس والغموض ولكنّ ذلك أيضًا لا يكفي !

ففي الواقع، لا يمكن فصل فلسفة دريدا أو فهمها بعيدًا عن حياة هذا المفكّر المراوغ، وحياة أسلافه من اليهود…دريدا لا يغرّد خارج السّرب، حياته كحياة ابراهيم وموسى وأنبياء اليهود، مليئة بالتّناقضات وبالتّرحال المرهق وبالرّفض الدائم وبسؤال العهد؛ عهد “يهوه” الّذي فرّقهم وبدّدهم بين الأمم.

لم يجترح دريدا مصطلحات جديدة، إنّه يكتب عن هويّته الّتي لا تشبه الثّوابت ولا تعرف الاستقرار…إنّه يبحث عن الأصل الّذي لا أصل له، مؤسّسًا بحفره في طبقات الأدب والمسرح والسياسة والاجتماع وعلم النّفس والفلسفة…قراءةً نقديًّة مغايرةً تُعرف بالتّفكيكيّة (deconstruction). هذه القراءة تتخطّى السّطح وتؤسّس على الغياب دون الحضور، وتبحث عن الصّوت دون العقل…

فما هو التّفكيك؟

يُعدّ التّفكيك (deconstruction)، أهمّ حركة نقديّة ما بعد بنيويّة (Post-structuralisme)، وهي الحركة الأكثر إثارةً للجدل؛ فهل التّفكيك يعني التقويض والتّدمير؟ ولما الخوف من تفكيكيّة دريدا؟

يبدو أنّه من الصّعب في مقال واحد، أن نغوص في طبقات هذه الفلسفة الطّفيليّة الّتي لم تترك فكرًا إلّا واقتاتت على نصوصه حتّى بات من المستحيل تصنيف دريدا هل هو عالم لغة أو فيلسوف أو سياسيّ أو مجرّد سفسطائيّ؟ إنّ لقب “النّاقد النيكروفيليّ” هو اللّقب المناسب لهذا الثّائر المحنّك!

والنيكروفيليا هي الانجذاب إلى الجثث، ولعلّ جثث دريدا هي تلك الهوامش المظلمة الّتي اتّخذها مركزًا لفلسفته.

يمكن القول بأنّ التّفكيكيّة “هي محاولةٌ لهدم الأنطولوجيا الغربيّة بأسرها المبنيّة على ثنائيّاتٍ مثل الشّكل والمضمون، الإنسان والطّبيعة، المطلق والنّسبيّ، الثّابت والمتحوِّل”، وهي ثنائيّاتٌ تستند إلى مدلولٍ ثابتٍ متجاوز أو ما يسمّى “بالحضور”.

ولعلّ الخوف الأوّل من أفكار دريدا، يكمن في محاولة هدمه لأكثر المدلولات المتجاوزة قدسيّةً: “الألوهة”. وقد سبقه إلى ذلك مجموعة من الفلاسفة من أهمّهم، نيتشه في “موت الإله” ولودفيغ فويرباخ في “جوهر المسيحيّة”. فمع بداية عصر التّنوير، أصبحت “القوانين الفيزيائيّة”، تزاحم فكرة “الحقّ الإلهيّ”، أصبح الإله إمّا غير موجود وفي حال وجد، فهو ليس ضروريًّا في عمليّة تفسير الكون الّذي يحوي مركزه داخله. وهكذا بدأت عمليّة تقليص اللّاهوت تدريجيًّا لصالح الإنسان أو الأنثروبولوجيا كما يشير فويرباخ.

ويرى دريدا في هذا السّياق، أنّ تاريخ الفلسفة الغربيّة يكمن بالبحث عن عن الأصلِ دينيًّا كان أم مادّيًّا؛ فهي فلسفة تتعامل مع الواقع من خلال اختزاله في “بنية” محدّدة الشّكل والمضمون. ولعلّ ارتكاز هذه الفلسفة على مفهوم الثّبات والحضور، هو الّذي جعل منها منظوماتٍ معرفيّةٍ وأخلاقيّةٍ وجماليّةٍ تتّسمُ بشيءٍ من الاستقرار فتفلت تاليًا من قبضةِ الصّيرورة.

وقد قرّر دريدا أن يبحث عن بنيةٍ ليس لها أيّ مركزٍ أو أصلٍ. هي بنيةٌ خاضعة لصيرورة دائمة تجعلها تعيد إنتاج نفسها مرارًا وتكرارًا إلى ما لا نهاية، تمامًا مثل هوامش الأبحاث الّتي تنقلك من كتاب إلى آخر…

لهذا السبب يمكننا أن نقول: “إنّ التّفكيك تجربة سيزيفيّة بامتياز، تنطلق من النّصّ وتعيد إنتاج دلالاته عبر قراءات متعدّدة ومتشعّبة لا تحدّها قوانين”. بعبارة أخرى، “التّفكيك عمليّة حفر أركيولوجيّة تبدأ من ملاحظة التّناقضات الداخليّة الّتي تجعل السّطح (القراءة الأولى للنصّ) مثقوبًا. وما إن يبدأ النّاقد بتسليط آلات الهرمينوطيقا على هذه الثّقوب حتّى تبدأ طبقات النّصّ بالتفتّت تدريجيًّا فتنكشف حقيقة المعنى بأنّه سائل دائم الجريان”.

وبالفعل، إنّ تفكيكيّة دريدا تنطلق من مفاهيم النّصّيّة (textuality)؛ يقول دريدا “لا شيء خارج النّصّ”. بهذه المقولة يحقّق ما وصف به النّصّف الأخير من القرن العشرين “بالمنعطف اللّساني”، وهو تحوّل النقّاد إلى دراسة الحقول المعرفيّة المختلفة كالسّياسة والرّياضيّات والفنون والتّاريخ والحضارة من خلال اللّغة.

ومع دريدا، أصبح محور النّصّيّة، اللّغة الّتي لا تجدها فقط في الكتب إنّما في الكلام (speech) أيضًا وعلى وجه الخصوص في اللّغة المكتوبة (writing).

ويصّر دريدا على أن التّفكيك ليس طريقة أو تقنيّة أو نوعًا من النّقد، إنّه وسيلة مفيدة لقول أشياء جديدة حول النّصّ. ولعلّ مصطلحات دريدا التّفكيكيّة والّتي تُعرف بمصطلحات السّيولة من مثيل “الاختلاف، لعب الدوال، أبوريا، البعثرة…” كلّها تخرج عن مدلولها المتعارف عليه لتصبح لها مدلولات جديدة في عالم دريدا اللّولبيّ.

وجدير بالذّكر أنّ القراءة التّفكيكيّة، تعترف أوّلًا بأنّ زمن كتابة العمل هو الزّمن الأنطولوجي الّذي يكتسب فيه النّصّ وجودًا مستقلًّا عن مقاصد مؤلّفه الّتي تلفّها الكتابة بزيّها الزّائف. التّفكيك إذًا، استراتيجية لتحرير النّصّ بالكامل من هيمنة المؤلّف، ولكنّ انعتاق النّصّ من سلطة كاتبه لا يعني عزله تمامًا، إنّما قراءة المعنى انطلاقًا من مبدأ تشتّته وانتشاره في النّصّ أو في النّصّوص الأخرى الّتي قد تعود إمّا للمؤلّف نفسه أو لغيره وهذا ما يُعرف بمفهوم التّناص (Intertextuality). ومن أبرز من عملوا على تبلور هذا المفهوم العالمة اللّسانيّة الفرنسيّة “جوليا كرستيفا”.

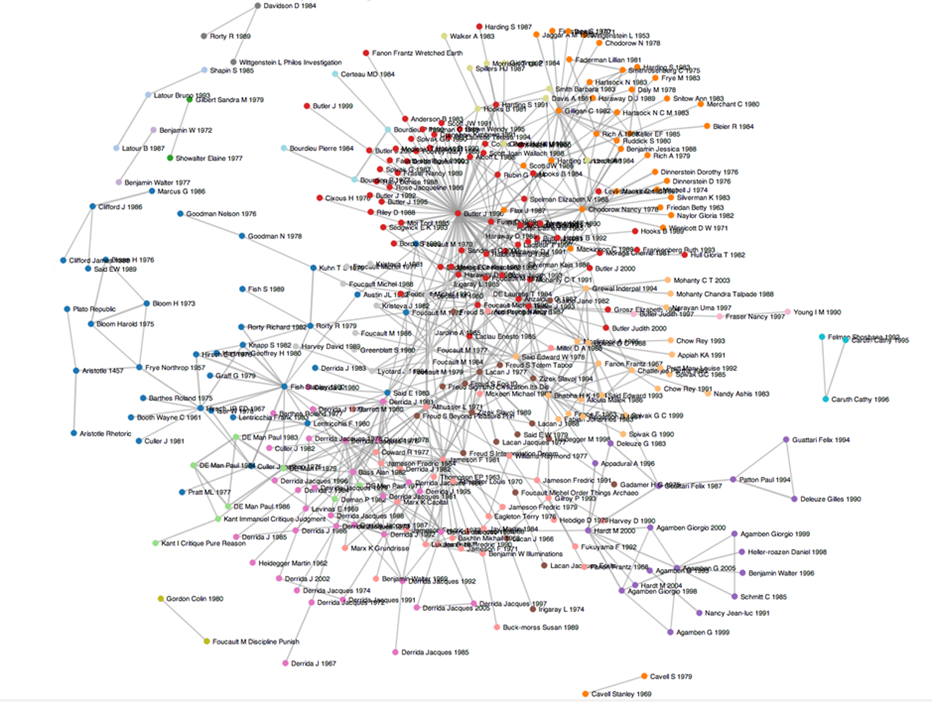

وفي تعبير أقرب إلى مصطلحات دريدا، يظهر التّفكيك “على أنّه عمليّة غير منتظمة قائمة على استبدال مستمرّ للمعنى وتمثيل النّصّوص، من خلال آثار (traces) نصوص أخرى”؛ فبدلاً من الكشف عن المعنى الخفيّ في النّصّ عبر قراءات نسقيّة مغلقة، يسعى التّفكيك إلى إظهار كيفيّة انتشار المعنى في النّصّ نفسه (dissemination)، انطلاقًا من مبدأ التّأجيل أو الإرجاء (Différance)، وهو مصطلح صكّه دريدا للإشارة إلى لعب الدّوال الدّائم ووقوع المدلولات في شبكة الصّيرورة. فالنّصّ ما هو إلا آثار (traces) لمعانٍ منتشرة في نصوص أخرى، بحيث يمكن للقارئ الفطن أن يرى كيف تظهر آثار المعنى هذه وتختفي وكيف يتمّ تأجيلها في النّصّ نفسه.

لذا تهتم حفريّات دريدا، بتفكيك المفاهيم المتعارضة، وبعثرة الأنظمة الهرميّة، والّتي يمكن بعد ذلك إعادة كتابتها ضمن ترتيب مختلف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القراءة التّفكيكيّة تبدأ بالبحث عن الهوّة (Aporia) أو “البقع العمياء”. والأبوريا على وجه الدّقّة، الهوّة الّتي لا قرار لها وهي بالمعنى النّقدي “الصّيرورةُ الكاملةُ الّتي لا يفلت من قبضتِها شيءٌ”. وهي دليلٌ على أنّ للّغة قوّةً لا يمكن التحكّم بها وأنّ الدّال منفصلٌ عن المدلول.

ينصبّ تفكيك دريدا، كما أشرنا على البحث عن لحظات التناقض الذاتيّ في النّصّ الّذي يخون – عن غير قصد – حالة القلق بين البلاغة (rhetoric) والمنطق (logic)، أي بين ما يقوله النّصّ وما المقصود أن يعنيه. وهنا يكمن الخوف الثاني من فلسفة دريدا، حيث يمكن أن تتّجه التّفكيكيّة الى العدميّة (Nihilism)، فتقوّض النّصوص لتضمحلّ بعد ذلك دلالاتها.

وقد يظهر التّفكيك على أنّه مدمّر فعلًا، لأنّه يكشف الصّدع في البنية؛ إذ إنّ قيامه على مبدأ إزاحة الذّوات المتعاليّة (Transcendental) والتخلّص من نزعتها الأمبيريقيّة، هو الخطوة الأولى لكي يتسنّى للنّاقد الحفر في الهياكل الثقافيّة والفلسفيّة والمؤسّساتيّة الّتي تبدأ من النّصّ أيًّا كان. وفي أثناء الحفر في طبقات النّصّ، تظهر الشّقوق في النظام (البنيّة)، وتنكشف حقيقة عدم امتلائها وفشلها في التّماسك الذّاتي والانصهار مع الكلّ. وعند تحديد هذه النقاط ومن ثمّ تطبيق نوع من السلطة (authority) عليها، يستطيع النّاقد تفكيك البنية. هذه السّلطة، أي استراتيجيّة التّفكيك تتّخذ مرجعيّتها بتجنيد آليات الشّك الهرمينوطيقي.

إذًا تركز طريقة دريدا في القراءة التّفكيكيّة، على العمليّات الكلاميّة للنصّ. من هنا يمكن اعتبار هذه العمليّة المتمثّلة في الكشف عن التّناقضات الدّاخليّة أو ما يسمّيها دريدا “الثّنائيّات الضديّة” (Binary Oppositions)، بمثابة المدماك الأساسيّ في استراتيجيّة التّفكيك.

الكتابة والكلام…أيّ منهما له الامتياز والأفضليّة؟

إنّ منطلقات معارضة دريدا للبنيويّة، تكمن في إعلاء فرديناند دو سوسور شأن الكلام (Speech) واعتبار الكتابة (Writing) ملحقًا له.

وتتوضّح هذه المعارضة، في قراءة دريدا لجان جاك روسو، حيث يشرح بشكل عميق ومفصّل العلاقة بين الكتابة والكلام؛ يقول عن روسو إنّ الكتابة بالنسبة له “ليست سوى تمثيل للكلام” ويعلّق دريدا “من الغريب أن يولي المرء اهتمامًا أكبر لتحديد الصورة (image) بدلاً من الشيء نفسه (object)”.

يصف دريدا “الاتّجاه نحو الكتابة على أنّه استعادة (استرجاع)، لغياب (absence) معيّن، عن طريق نوع من الطّمس المحوسب لوجود لم يتمكّن من تحقيق ذاته في الكلام”. وبتعبير أوضح “عندما يفشل الكلام في حماية الوجود، تصبح الكتابة ضروريّة…هذا اللّجوء (أي الاتجاه نحو الكتابة) خطير؛ إنّه إضافة تقنية، وهو حيلة مصطنعة وفنّ ماكر لجعل الكلام حاضرًا عندما يكون غائبًا بالفعل…إنه عنفٌ يطال المصير الطّبيعي للّغة”

صحيحٌ أنّ الكتابة هي “ملحق” والملحق هو شيء ثانويّ، ولكنّ دريدا يقول بأنّ البنيويين أغفلوا أنّ الكتابة هي علامة منبثقةٌ من علامة، لذا هي تحتلّ مكان الكلام.

وبناءً على معارضة أسبقيّة الكلام على الكتابة، يسمّي دريدا “التمركز حول العقل (الكلام)” (Logocentrism): “التفاف البنيويّين على الإقرار بأفضليّة الكلام على الكتابة لأنّه تجسّد الحضور المتعالي أي “اللّوغوس”. في المقابل، يسمّي “التمركز حول الصّوت” (Phonocentrism) “الكلام في علاقة الاتّصال المباشرة مع المعنى وطبيعته”.

وبحسب دريدا “مركزيّة العقل ما هي إلاّ مركزيّة الصّوت”؛ فبعد أن أعطى البنيويّون الأهميّة للكلام على حساب الكتابة، أصبح الامتياز للصّوت (phoneme)، باعتباره “الضّامن” الوحيد لوجود معنى ثابت.

وحصيلة النّقاش الفلسفيّ عند دريدا، تكمن في مبدأ الحضور؛ فالبنيويّون أنزلوا مرتبة الكتابة لأنّهم خافوا من قوّتها التي بمقدورها أن تدمّر الحضور الشفّاف والبريء الّذي لا يتحقّق إلّا عبر الحديث المباشر مع الآخر أي عبر الكلام”

ولكنّ ما علاقة ذلك باللّغة وبمقولة سيوران الرّثائيّة ؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ من توضيح العلاقة بين اللّغة ومركزية العقل ومركزية الصّوت وذلك بالعودة إلى المفهوم النيتشويّ للّغة وتجليّاته في تفكيكيّة دريدا.

ألق الكتابة بين راديكاليّة نيتشه وتفكيكيّة دريدا

لن نتمكّن من فهم سرّ دربدا، بمجرّد أن ندرس فقط الاختلافات بين “البنيويّة” بقطبها التأسيسيّ “فرديناند دو سوسور” وبين نقد دريدا نفسه للبنبويّة؛ فدريدا الّذي لا يكتب إلّا “في أشعّة اصطناعيّة”، يجعلك تعيش حالة من الهذيان عند قراءة كتبه. إنّه يقلب كل المفاهيم المتعارف عليها (conventional) ويبثّ فيها نوعًا من الغموض بحيث تلتبس أمامك الجمل والأفكار والمصطلحات النّقديّة.

إلّا أنّنا نستطيع من خلال تتبّع مفهوم “اللّوغوس” وتجليّاته في فكر نيتشه، ومن ثمّ الولوج إلى جينيالوجيا النّصّ التّوراتيّ، أن نضع لتفكيكيّة دريدا مفاتيح، تمّكّننا من فهم منطلقات فلسفته.

ويبدو أنّ تفكيكيّة دريدا وثورته على مركزيّة العقل (Logocentrism)، تدين لنيتشه بتلقينه العقل كيف يعترف بقوة اللّغة المجازية وبلعب الدوال اللامتناهي في العالم. ففي “البنية والعلامة واللّعب” وفي “عن الغرمّاتولوجيا” – وهما أساس استراتيجيّة التّفكيك – يستعمل دريدا مطرقة نيتشه ويسلّطها على النّصّوص، فيقّر بعدم وجود مركز أو أصل داخل اللّغة…فلا وجود لأرضيّة ثابتة يمكن من خلالها بناء أيّ حقيقة أو حقائق.

ويرى نيتشه أنّ سبب تعدّديّة اللغّات هو عدم وجود لغة واحدة قادرة على نقل الحقيقة؛ فالإنسان لا يستطيع إدراك الموجودات في ذاتها إنّما يصله منها إثارات تتحوّل إلى توليفات صوتيّة هي نسخ أو صور عن حقيقة الموجودات. فهي في نهاية الأمر، نسخ زائفة عن الأصل.

هذا التّقارب ما بين الوجود والصّوت أي بين مدلول الكلمة وصورتها الصّوتيّة هو مدار بحث دريدا وهو الخيط الّذي يربط “مركزيّة العقل” ب “مركزيّة الصّوت”. فإذا كانت الكلمات لا تتحقّق إلّا عبر الصّوت وإذ أظهر نيتشه أنّ الصّور الصّوتية ما هي إلا نسخة زائفة عن الكلام، نستنتج أنّ الإدراك المتّجه نحو الكلمة أي اللّغة – بصورة عامّة – ليست فقط وسيلة للتفاهم والتّواصل بل هي أيضًا تأكيد واضح على وجود جوهريّ كليّ: “الله” أو “اللّوغوس”، كما أنّه اعتراف بأنّ اللّغة ما هي إلّا صورة هذا الجوهر (Imago Dei) أي صورة الإله، الكامنة في اللّغة.

وفي الاتجاه نحو اللاهوت، تصبح لكل المفاهيم والمدلولات حدود محكومة بإطار، بقواعد وقوانين وشرائع…بنهايات (finitudes).

نسترجع نيتشه الّذي يقول: “إنّه على الرّغم من أنّ الله (اللّوغوس) مات في الثّقافة الغربيّة، إلّا أنّه لا يزال حيًّا في اللّغة وفي بنية النّصّ.” ويقول أيضًا: “أخشى أنّنا لم نتخلّص بعد من الله (اللّوغوس) لأنّنا ما زلنا نؤمن بالقواعد (Grammar)”.

دريدا نفسه وبالرّغم من معارضته لكلّ الفلسفات الّتي تحوم حول أو تنطلق من “اللّوغوس” أي من الله، لم يستطع التخلّص من أثر يهوديّته، أي من لعنة يهوه بمجرّد أن يتّخذ من الهوامش معسكرًا له.

ولعلّ فلسفته ما هي إلا انعكاس لأسباب التشتّت والبعثرة الّتي تظهر في السرد التّوراتيّ: “لقد اجترح فلسفته عن طريق الحفر في تاريخ انتمائه، مخضعًا هويّته لسلسلة من التّساؤلات.”

فإشكاليّة الإرث والأصالة والهجنة عنده ما هي إلّا استرجاع لأبوّة ابراهيم والّتي جعلها مرادفةً للكتابة، فبحسب النصّ، إنّها أبوّة ضائعة بين اسحق واسماعيل، أبوّة مبعثرة مشتّتةٌ…وهكذا أصبحت الكتابة في فلسفته ابنة الذّريّة المفرّقة المشرّدة، الفاقدة لشرعيتها. ولعلّ هذا التّماثل (analogy)، كان المنطلق الدافع لكتابة مقالاته الأربعة والّتي نشرت عام 1972، في كتاب تحت عنوان “البعثرة” (La Dissémination).

دردا يرى أنّه لا يمكن العودة بعد الآن إلى التمركز حول “اللّوغوس”، لاّن الصّوت قد استبدل بالكتابة. فموسى ألقى لوحي الوصايا الذي خطّهما يهوه بيده، واستبدلهما بكتابة منبثقة من استرجاع (الذّاكرة) لا يعرف مدى أمانته للأصل.

لذلك ظلّ دريدا يحفر في طبقات النّصوص علّه يصل إلى الصّوت الأوّل، صوت يهوه ليسأله عن سبب هذا التشتّت والبعثرة، عن لعنته التي جعلت الكتابة “السمّ والترياق” (Pharmakon) في آنٍ معًا. مع دريدا أمسى الأدب القناع الأكثر خداعًا لأنّه ينقل الحقيقة والوهم !

السؤال المزعج… لماذا نكتب؟

ما المغري إذًا بالكتابة ما دامت الكتابة نفسها تستدعي الهرمينوطيقا لـتأويلها؟ فهل انعدام قدرة اللّغة على نقل الحقيقة سببه سقوطها في لعبة الصّيرورة الدّائمة كما يبرّر دريدا أم بسبب انحصارها في شبكة من أنظمة وحدود كما هو تصوّر البنيويّة؟ فهل كلّ الكتابات هي “شهادة زور” كما يقول دريدا؟ وهل سبب العدم هو أنّ الحقيقة في ذاتها هي انبثاق من النّسيان على حدّ تعبير هايدغر عندما فكّك مصطلح (aletheia) والّتي لم يكن في مقدور اللّغة أن تمنحها أسباب الوجود كما يكشف لنا دريدا؟

يبدو أنّ تاريخ وجودنا الإنسانويّ على هذا الكوكب لم يسعفنا في اجتراح وسيلة تنقل الحقيقة كما هي، فمهما تنوّع الأدب والمسرح والفنون – وكلّها ينظر إليها على أنّها لغات- ستبقى جميعها أسيرة زمن، لا هو حقيقيّ ولا هو كذب، إنّما تنقّل في الما بين.

لماذا نكتب؟ تقول الأديبة والنّاقدة نتالي خوري غريب “سيبقى ذلك السّؤال الدهريّ الّذي يقلق من يمارس حرفة الحياة، والإجابات تتحكّم بها فوضى الأمزجة والفصول…آن الاعتراف بإفلاس الذّات والإقرار ببطولة العبث.”

المصادر والمراجع:

– Canfield, K: The microstructure of logocentrism: Sign models in Derrida and Smolensky, University of Maryland Press, Bethesda, 1993.

– Derrida, J : La deconstruction de la philosophy, Magazine littéraire, paris, 1991.

– Derrida, J: Dissemination, The University of Chicago Press, 1981.

– Derrida, J: Of grammatology, University Press, Baltimore, 1976.

– Derrida, J: Structure, sign, and play in the discourse of the human science, University Press, Baltimore, 1966.

– Derrida, J, Levinas J: Broken Tablets and the literary afterlife of religion, Columbia university press, 2016.

– Gibert, H : De la Renaissance á la Postmodernité Une histoire de la philosophie moderne et contemporaine, Éditions De Boeck Université: Bruxelles-Belgique, 3e éditions, 2007.

– Nietzsche, F: Twilight of the Idols, Oxford World’s Classics, 1998.

– Norris, C: Deconstruction theory and practice, Routledge, London, 1982.

– البنكي، محمّد أحمد، وآخرون: جاك دريدا: ما الآن ؟ ماذا عن غد؟ الحدث، التّفكيك، الخطاب، إشراف محمّد شوق الزّين، دار الفارابي، بيروت – لبنان، الجزائر، ط 1، 2011.

– عطيّة، أحمد عبد الحليم، جاك دريدا والتفكيك، دار الفارابي، بيروت – لبنان، ط 2، 2015.

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...

في السنوات القليلة الماضية كانت الجامعات في قبضة سباق تسلُّح تقني مطَّرد مع طلابها، أو على الأقل مع الذين يُسلِّمون...

"ما يميّز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه". - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.