لوحات من الفلسفة الوجودية: إضاءة على أبرز مفاهيم ومقولات الوجود | أوس حسن

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

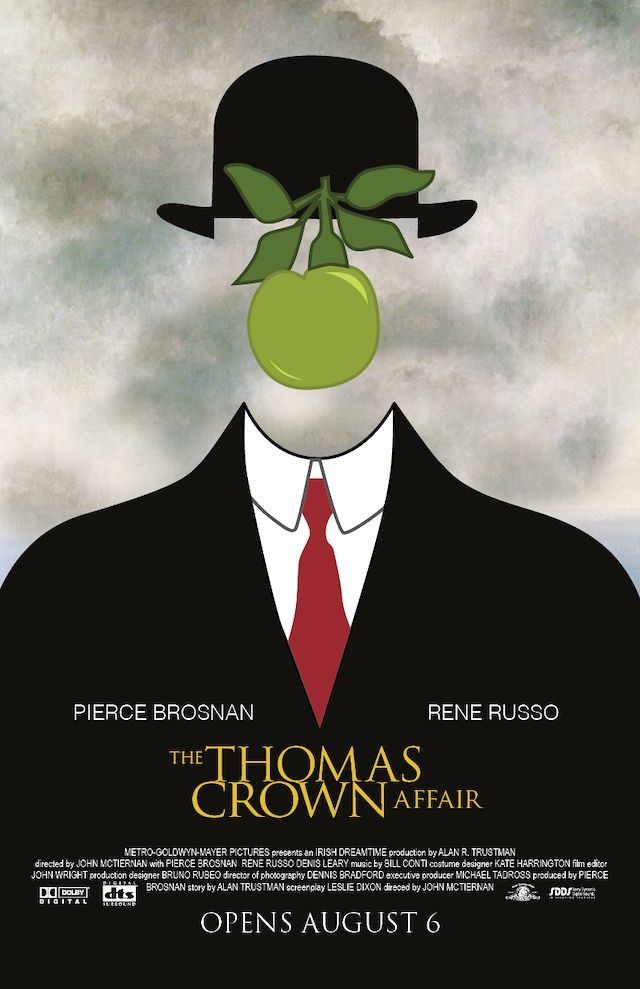

«على التصوير أن يخدم شيئاً آخر غير التصوير» – رينيه ماغريت

ليس الفن مجرد إبداع صور وأشكال وانفتاح على فضاء فوضوي، بل هو يأتي متأثرًا بالسياقات التي نشأ فيها ومتطبّعًا بنتائجها الفكرية، لذا جزءٌ منه هو فكر مرئي، تشربّ جمالية الفن وتخفّف من صلابة النصوص. ويبرز هذا الأمر في بعض الحركات وعند بعض الفنانين أكثر من غيرهم، ولعل أحد أبرز هؤلاء الذين وقفوا بين تخوم الفن والفكر، جاعلاً لوحاته كِفاء البناء الذي ينظم به أفكاره هو الفنان البلجيكي رينيه ماغرت (1898- 1967).

درس ماغريت الفن في أكاديمية بروكسل للفنون، ثم صار عضوًا في حلقة الطليعة الأدبية، حيث كانت تناقش أفكار الدادائية والسريالية، لكن النقاد لم يرحبوا بأعماله الأولى، فانتقل إلى باريس حيث اتصل بالحركة السريالية في فرنسا واندمج في جماعة “بروتون ” وقام بدورٍ نشطِ فيها.

ولدت السوريالية في القرن العشرين، عصرُ الحروب والقلق والمعاناة، عصر إذاعة مبدأ اللاوعي، وهدم بناءات العقل المطمئنة؛ فأرادت إيجاد المعنى العميق والمبهم للعالم من خلال التمرد واحتدام النفاذ إلى ما وراء الوعي والمنطق والنظام. ولم ينظر مؤسسوها على أنها حركة فنية جديدة تقوم على أنقاض الدادائية بل كوسيلة معرفية تساعدهم على اكتشاف متاهات مجهولة، لم يسبق أن تعرفوا عليها، مثل العقل الباطن، والعجيب والحلم، والجنون، والجمع بين الإنسان ونفسه، والإنسان والعالم.

وقد كانت– كما يؤرخ لها موريس نادو في كتابه تاريخ السوريالية –: قد حطمت الأطر القومية في الفن، وحلّقت فوق الحدود، ولم تعرف أي حركة قبلها بما فيها الرومانسية، هذا التأثير والاهتمام العالميين. كانت الغذاء اللذيذ لأفضل الفنانين في كل بلد، والانعكاس لعصر، كان محتمًا عليه، أن يجابه مشاكله على الصعيد العالمي، حتى في المجال الفني. إلا أن حركة كبيرة وممتدة في بقاعٍ مختلفة لم تكن كتلة واحدة، فهي مؤلفة من شخصيات من أوساطٍ متباينة، وإن استقطبتها القيم ذاتها إلا أن طرق المسير اختلفت.

مع تشديدات بروتون وما لحق الحركة من مشاكل وأحداث؛ عاد ماغريت إلى بروكسل، لكنه لمع بين أفرادها كأكثرهم فكرًا وتفلسفًا. لقد تميز بفنه ذو الواقعية التفصيلية، الذي يخلّص الأشياء والأشكال العادية والمألوفة من المعاني التقليدية الملازمة لها، عبر إحداث تحولات وتغييرات في الأشكال والمقاسات، ووضع الأشياء مع أخرى مضادة لها، وإنشاء علاقات جديدة غير متوقعة، فينتج تباين صارخ بين الواقع المرئي وبين التمثل الذي أنتجه فكره وخياله، كسر للأحاسيس الآلية، ووقعٍ مفاجئ ومبهر، يشتت العالم الذي نألفه، ليحل محله عالم جديد حافل بالغرابة والإبهام، نطارد فيه المعنى بلا رحمة.

ولعل أكثر ماتميز به ماغريت هو الفن – لغة عبر الأعمال ذات القدرة الدلالية، والتي مهّدت الطريق للفن المفاهيمي Conceptual Art، حيث نراه يوجه مفهوم الخبرة الجمالية والفنية نحو الخبرة التي تنتج فكرة، بما فيها خبرة استضافة مدلول أو معنى يساهم في وصف فكرة العمل. ففي بعض لوحاته الفن – لغة، الذي يجعل الفن مجالًا لتأمل عقلاني نقدي، من خلال توجيهه للإشارة إلى ما خلف تمثيلات الصورة، وتوقف الشيء عن أن يكون على ما هو عليه.

يرفض ماغريت في هذا السياقات المتعددة لفنه إخضاع فنه للتحليل النفسي، فالتحليل النفسي طريقة لشرح الأشياء، في حين كان ماغريت على النقيض من ذلك، يريد أن يعرض الغموض ويجعل فنه وسيلة لإثارة اللغز، إضافة إلى أنه يرى أن استحضار التحليل النفسي سيغير المنظور نحو أعماله بعيداً عن نواياه الواعية، كذلك رفض ماغريت – كما سيأتي – القراءة الرمزية واعتبار فنه منطويًا على الرموز، لهذا يقول: ” لا تشغلني الرموز، وإنما الشيء الذي يصنعون منه الرموز”.

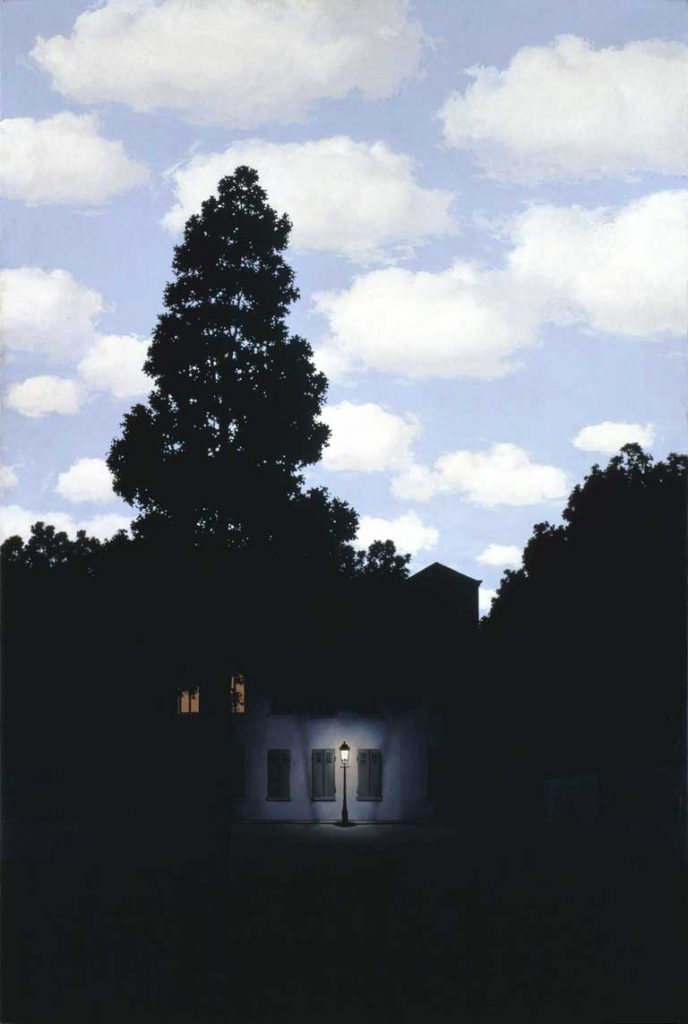

تمثيل ماغريت بين الصورة والكلمات

عند ملاحظة أعمال ماغريت سنجد تأملات في مجال السيميائية وفلسفة اللغة، فقد أراد هذا الفنان المفكر إلقاء الضوء على الالتباسات والتبسيط المتجذر في عاداتنا المألوفة في اللغة، وتذكيرنا أيضًا بعدم الخلط بين الصور وبين الأشياء التي تمثلها.

لهذا نشعر بأن خلف لوحاته قصدًا إلى التشكيك في العادات الثقافية الاختزالية، والعادات البصرية المرتبطة بالعلامة، وأنه لابد أن يكون هناك هدنة مع العادات العقلية التي نركن إليها، والتي قد تحل محل الشعور الحقيقي بالوجود.

كان الأصل التاريخي للصورة في الفن التشكيلي أن تمثل من تشير إليه بأقرب وأفضل شكل، لكن مع الوقت لم يعد يلتزم العمل الفني بالمطابقة أو التشابه التام وخضع لأساليب المدارس الفنية المتتابعة، لذلك نجد بيكاسو حينما قيل له عن صورته لجيرترود شتاين: إنها لا تشبهها، أجاب: ” لا يهم .. سيحدث “، ومع ذلك ظلّ العمل النهائي يحمل تشابهًا ولو بسيطًا مع موضوعه، حتى أتى ماغريت حين قدّم أعمالًا يتصارع فيها التشبيه والتمثيل، ولا تتوافق فيها الأعمال مع ما تمثله، وعمدًا لا تلتقط هويته الخاصة، بل تتراجع وتتحول إلى ” إعادة” فيصبح الكائن مشوشًا على اللوحة، ويتم حلّ العلاقة بين الأشياء وتسمياتها أو ما يعيّنها.

كان ماغريت فنانًا منشغلًا بالعلاقة الملتبسة بين الكلمات والصور، فالعلاقة التي نعرفها إنما هي مثبتة بشكل اعتباطي (أي أن العلاقة بين الدال والمرجع فيها غير معللة)، ومتوقفة على التحديد الثقافي للدلالة – وهذا ما قعّد له دو سوسير- كما أن الكائن يمكــن أن يكون رمزًا أو ممثلًا في صورة تشبه الكائن، لكن بالطبع ليس هذا هو الواقع، فيبدأ ماغريت في ترجمة أفكاره هذه تشكيليًا، عبر لوحة “خيانة الصورة” وإصداراتها اللاحقة.

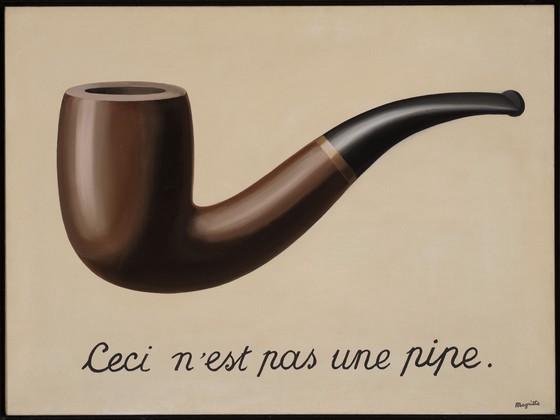

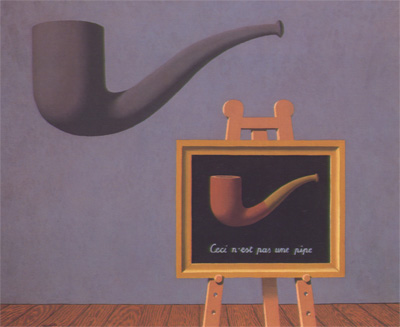

تمثل اللوحة الأولى غليونًا كتب تحته: “هذا ليس غليونًا “، ثم يتم استنساخ اللوحة مع تغيير في تفاصيلها وزيادة في الشعور بعدم اليقين الذي ينقلنا من الحيرة التي تُعطى ببساطة الإصدار الأول، إلى الارتباك المصاحب بالعديد من الأسئلة في الإصدار الذي يحمل نفس الغليون بنفس النص لكن محاطًا بإطار، فوقه يوجد أنبوب آخر معلق في الهواء.

فَتنَ تنكيل ماغريت بالعلاقة التمثيلية بين المكتوب والمرئي ميشيل فوكو، فأفرد الأخير لذلك مقالة: “خيانة الصورة trahison de l’ image “، متعبرًا أن ماغريت قد أعلن انهزام الكاليغرام (النص المصاحب للصورة الذي تشكل كلماته بترتيبها وتكوينها الانطباع عنها) أو على الأقل شكّك في بنيته التي تربط اللغوي بالتشكيلي، حينما بناه ثم قام بنفيه، لقد جعله يختفي ويتفكك ولا يبقى إلا كأثر يتضح بغيابه. وهذا يغاير العلاقة التقليدية بين النص والصورة القائمة على المشابهة والتأكيد.

ففي سياق التعايش أو التلازم بين النص والصورة سنجد – بحسب بارث [1] – أن للنص وظيفتان هما: الترسيخ (يوجه النص اللفظي إدراك المتلقي، ويقود قراءته للصورة ويكبح جماحها الدلالي) والتدعيم (يضيف دلالات جديدة للصورة، فتتكامل مدلولاتهما وتنصهر في إطار وحدة أكبر)، لكن النص الذي دونه ماغريت لم يؤدي أيًا من هاتين الوظيفتين.

يسأل ماغريت: ” من يستطيع أن يدخن غليونًا في صورتي؟ لا أحد، إذن إنه ليس غليونًا”.

إن الصورة وإن قامت على التعليل والمشابهة عند السيميولوجيين واعتبارها رسالة بدون شفرة -مقابل علامات اللسان القائمة على الاعتباط والمواضعة وذات الرسائل اللسانية المشفرة – إلا أن هذه المماثلة التي تعتبر الخاصية الأساسية للصورة لا تعني أن التشابه انعكاس آلي وكلي للكائن أو الموضوع الذي تحمله. فالصورة لن تكون هي نفسها إذا كانت مجرد نقل “موضوعي” للعالم الخارجي. فهي فن وشكل جمالي قبل أن تكون وسيلة إبلاغية لخطاب ما؛ وهنا يكمن تماثلها أو شبهها النسبي فقط لموضوعها[2].

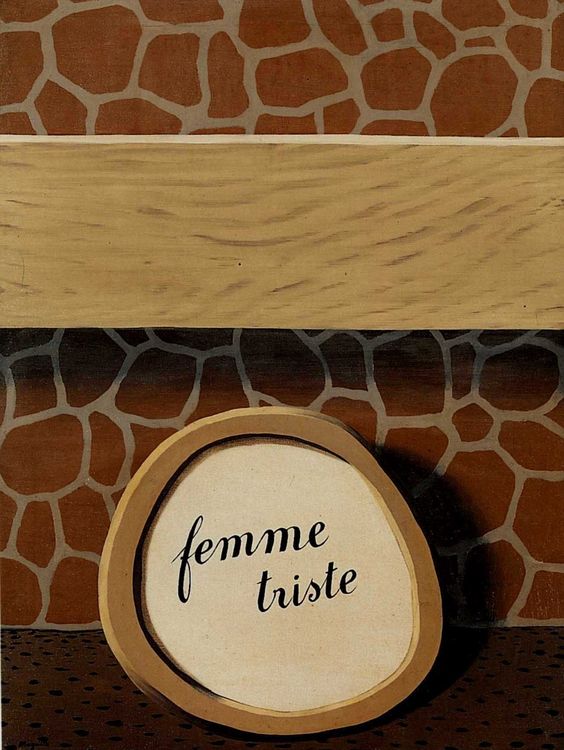

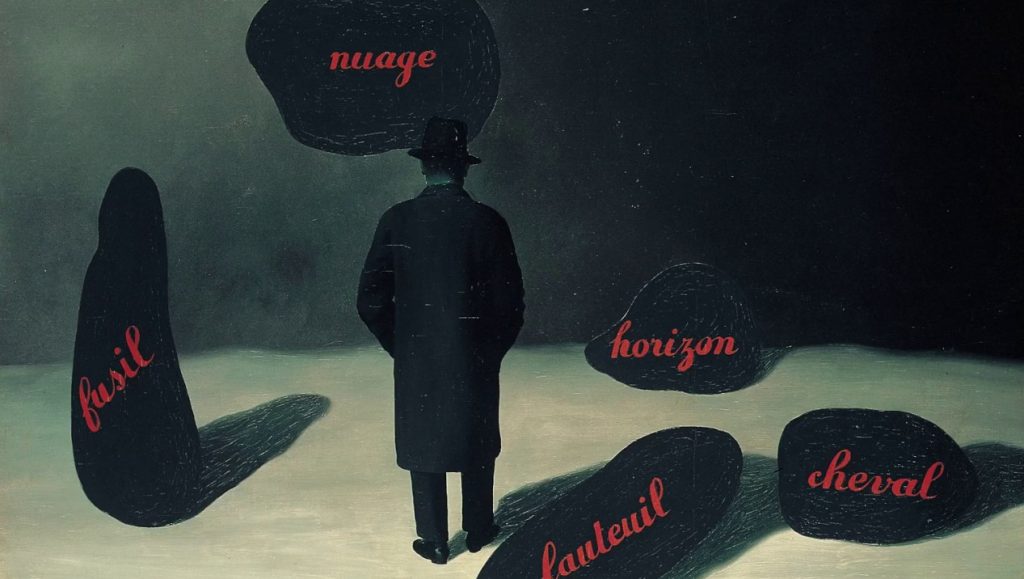

لايكتفي ماغريت بهذا بل يذهب إلى أبعد من ذلك، ففي لوحة “المعنى الحرفي” تحل الكلمات “femme triste /امرأة حزينة ” محل وجه امرأة حزينة، مما يدل على أن التشابه عنصر ثانوي – وليس ضروريًا – للإشارة. ويحدث الشيء نفسه في لوحة “الظهور” التي يصور فيها أكتاف رجل محاطة ببقع قليلة تحمل الكلمات: بندقية، كرسي، حصان، غيوم، أفق. ففي هذه اللوحة – كما يلاحظ فوكو – هناك شيء أكثر من المعنى الصحيح. هنا الكلمات تحل ببساطة محل الوجه، هي لا تحل محل أجسام غائبة، ولا تشغل مساحات فارغة، ولكن كتل كبيرة لا تعطي الانطباع عما تمثله.

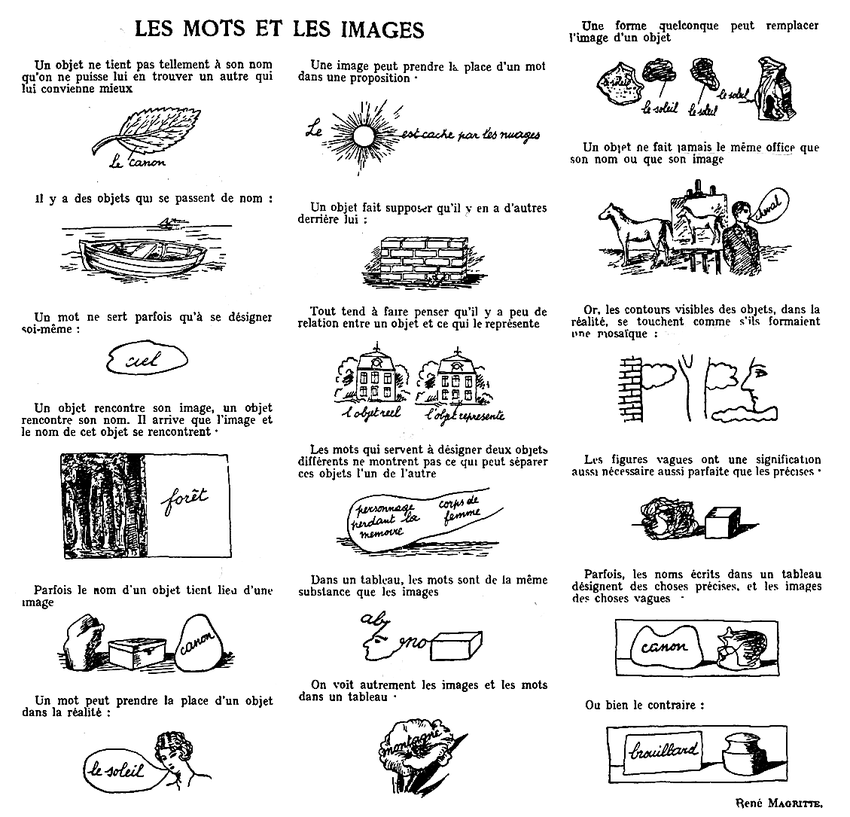

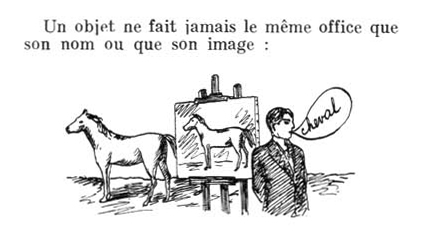

إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك مستويات إدراكية مختلفة بالنسبة لماغريت سنجد أنه يجلب الواقع (مستوى ينتمي لنسيج الحياة اليومية من onventions /الاصطلاحات / المواضعات)، إلى السريالية (ما يصدر عن الشعور)، تاركًا وراءه الاصطلاحات والاتفاقات ومُظهرًا غموضها. وهذا ما يفسر الفجوة بين الصورة والفكرة، بين الكائن وتمثيله. لقد نشر ماغريت قائمة برسومات مع نصوص توضيحية les mots et les images، نجد فيها اختلاف المستوى هذا، فلو أخذنا منها على سبيل المثال الصورة التي بها الحصان سنجد: صورة حصان – لوحة حصان على قماش – كلمة “حصان” ينطق بها رجل، مصحوبة بالتسمية التوضيحية: ” لا يخدم الكائن أبدًا نفس الغرض كما هو الحال مع اسمه أو صورته”[3].

إن الاعتباطية مقبولة بشكل كبير لأنها تنتمي إلى شبكة من العادات والاتفاقيات التي تشكل جزءًا من واقعنا، لكن في لوحة “مفتاح الأحلام ” يكشف ماغريت عن الطبيعة التواضعية/ التقليدية للعلامة اللغوية، من خلال تمثيل بضعة أشياء دون اتصال بينها، مع بعض الأسماء التي لا تتوافق مع الكائن الموضح.

وعلى هذا النحو، يؤكد ماغريت على استقلالية الصورة واصطلاحية العلامة التي، إن لم يتم الكشف عنها، قد تسقط في نوع الأخطاء التي تجعل صورة الأنبوب عبارة عن أنبوب. بالمقابل، يمكن للصورة أن تحل محل أي كائن، ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للأسماء. لهذا السبب، قام بإعادة توزيع الأوصاف اللفظية والتمثيلات التصويرية الاعتباطية حتى لا تتطابق التسميات التوضيحية مع الصور.

هنا يتم الاحتفال الكامل باعتباطية العلاقة بين الصورة / الكلمة / الكائن أيضًا، وتفصم عرى العلاقة بين وجهي العلامة أو بين الكائن والعلامة التي تحيل إليه.

صراع الأضداد أو جدل المرئي واللامرئي

“لو أن الأفكارَ يمكن أن تُرى!” هكذا تمنى رينيه ماغريت أن يرسم أفكاره، أن يمنحها لونًا، ويهِبها حياةً، وشيئًا من الخلود. تمنى فكان له ما تمناه. لكن الأفكار التي أراد رسمها كانت عصيةً على التحديد، رغم ما تبدو عليه من وضوح ظاهري. فالرسم، برأيه، كما الحياة ليس سوى لغز كبير يتعذر كسره أو فكّ طلاسمه. وكان يعتقد أن طبيعة الإنسان تدفعه لئلا يرى إلا ما يريد أن يراه أو ما يبحث عنه. ومن ثم فإن إدراكنا مرتبط إلى درجة كبيرة بطبيعة توقعاتنا عن العالم والأشياء.

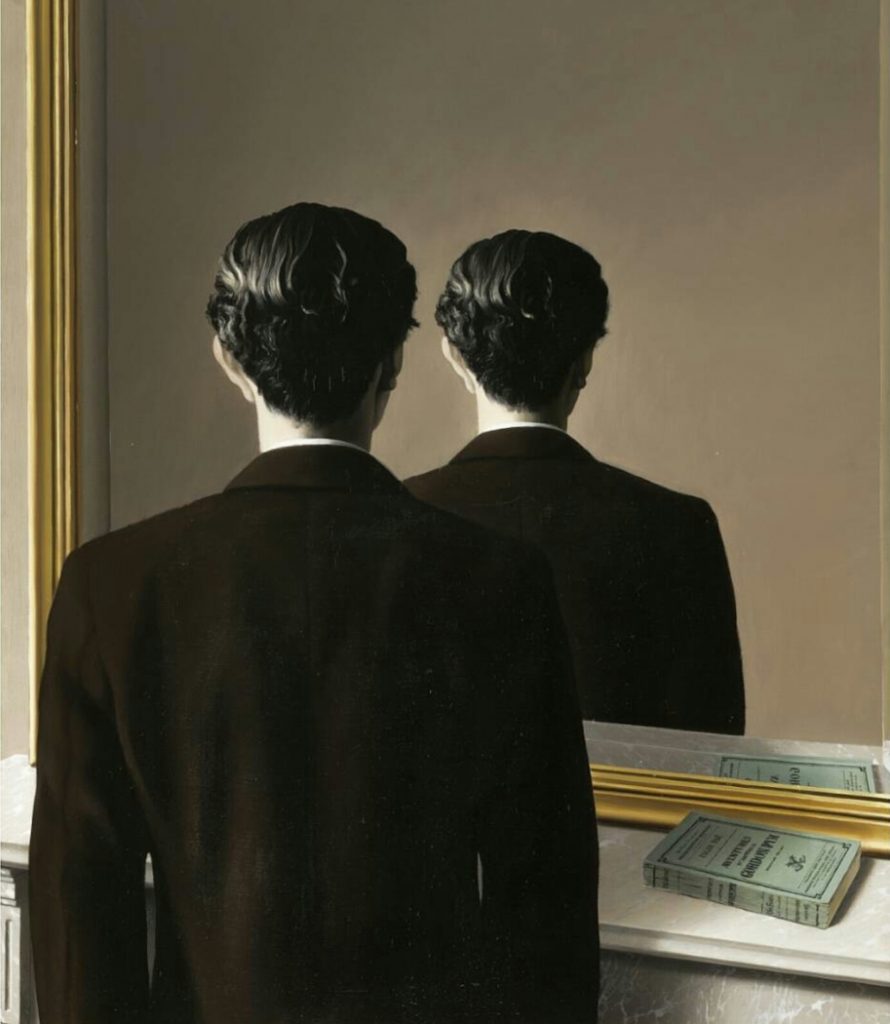

في العام 1937 رسم ماغريت رجلًا يقف قبالة مرآة. من الطبيعي أن نشاهد على سطح المرآة انعكاسَ وجه الرجل. لكننا لن نرى إلا ظهره في نفس وضعية وقوفه أمام المرآة، تكررًا لا انعكاسًا. هكذا سمى لوحته بـ”الانعكاس المستحيل“. في لوحة أخرى نجد رجلًا تختفي ملامح وجهه أمام كرةٌ معلقة أمامه، وفي عمل آخر يستبدل التفاحة بالكرة. وفى آخر يتحول الرأس إلى كتلةَ ضوءٍ صماء. حذاءً تطلُّ منه أصابع قدمين بلا ساقين ولا إنسان، رجال يرتدون بدلات وقبعات، صخرة تمطر من السماء، تفاحة في غرفة بالكاد تحتويها، رأس تمثال مخضبة بالدماء، مرآة لا تعكس موضوعها، عين تعكس السماء، وغليون ليس بالغليون؛ كلها موضوعات يصادفها المشاهد في لوحاته. وقد كتب ماغريت يقول: “إذا وجد المتفرج أن لوحاتي هي نوع من التحدي “للبديهيات التي تبدو صحيحة”، فإنه سيدرك شيئًا واضحًا. وبالنسبة لي أريد أن أضيف أن العالم في صميمه يمثل تحديًا لكل ما هو بديهي”.

ما يجعل لوحات ماغريت مثيرة أكثر للدهشة هو أنها تعمل على تقديم الأشياء بدقة تصل حد الاكتمال، فموضوعاتها قابلة للتحديد بسهولة. بمعنى أن المشاهد يتعرف عليها بمجرد رؤيتها. ليس ثمة تجريد، ولا يوجد بالتأكيد عوالم ذاتية خالصة، يُخاطب بها الفنان نفسه وتستغلق على فهم الآخرين. إنها إعادة إنتاج للأشكال المألوفة بطرق غير مألوفة تمامًا.

تثبت رسومات ماغريت أنه لم يكن مشغولًا بالرسم فقط، بل بالمعضلات النظرية؛ الفكر، الفلسفة، وربما الشعر أيضًا. وربما هذا ما جعله من الفنانين القلائل الذين لم يكن لديهم مرسمًا خاصًا بهم، حيث رسم معظم رسوماته جوار نافذة غرفة معيشته مرتديًا بدلته أثناء عمله. قال في عام 1967، في إحدى المقابلات الأخيرة التي أجريت معه: “أحاول دائمًا أن أتأكد، من أن اللوحة الفعلية لن تكون مُلاحظة، وأنها ستغدو أقل وضوحًا. إنني أعمل مثل الكاتب الذي يحاول العثور على أبسط الموتيفات، التي تتجنب كل التعقيدات الأسلوبية، بحيث يكون الشيء الوحيد الذي يستطيع المشاهد رؤيته في العمل هو الفكرة التي أحاول التعبير عنها، لذا فإن عملية الرسم ذاتها بالنسبة لي غير مرئية، فاللوحة مجرد وسيلة لتحقيق غاية”.

يعرف موريس نادو الشيء السوريالي على أنه شيء غريب بوجه عام، خارج إطاره العادي، ويستعمل لأهداف تختلف عن الأهداف التي صُنع لأجلها، أو التي نجهل طريقة استخدامها. إذا اعتمدنا هذا التعريف للسوريالية، سيغدو ماغريت أكثر السوريالين وأشهرهم استخدامًا لهذا المعنى. فأعماله بأسرها تقع بين عوالم المألوف واللامألوف، وتخلق صراعًا بينهما لا يمكن حسمه أبدًا. يرتبط استخدام ماغريت للأشياء المألوفة في الأماكن غير المألوفة برغبته في إنشاء صور شعرية، علاقات جديدة، استخدامات مفارقة للأشياء. وقد وصف الرسم بأنه “فن وضع الألوان جنبًا إلى جنب بطريقة تجعل مظهرها الحقيقي يعتمد على الأشياء المألوفة- السماء، الأشخاص، الأشجار، الجبال، الأثاث، النجوم، المباني الصلبة، والعبارات- وقد اتحدت في صورة منضبطة شعرية واحدة تستغني عن أي مغزى رمزي، قديم أو جديد”. وصف رينيه ماغريت لوحاته على أنها “صور مرئية لا تخفي شيئًا؛ فهي تثير الغموض، وعندما يرى المرء إحدى رسوماتي، يسأل نفسه هذا السؤال البسيط: “ماذا يعني ذلك؟”. هذا لا يعني شيئًا، لأن الغموض لا يعني شيئًا، إنه المجهول.”

كانت أعمال ماغريت الأولى تصور الأشياء في حالاتها الأكثر تباينًا. الأشياء التي لا تربطها علاقات أو لا تتناسب مع السياق الذي وضعت فيه. ثم انتقل إلى إدماج الأشياء المرتبطة سويًا في علاقة ما- بيضة في قفص، طائر يتشكل في السماء، حذاء على شكل قدم، وقد أطلق ماغريت على هذا الأسلوب مذهب “المصاهرة” أو “انتخاب الأنساب”. لكن ثمة علاقات أكثر عمقًا يمكن ملاحظتها في بعض من تلك الأعمال- ففي حالة البيضة في القفص، مثلًا، هناك أيضًا تقارب أكثر دقة؛ فكلاهما نوعان من الأسر. تناول ماغريت مفاهيم مثل التغييرات التي لا يمكن تخيلها في الحجم (تفاحة تشغل محيط الغرفة بالكامل)، الجاذبية (الصخور الضخمة المعلقة في السماء)، التحول من شيء إلى آخر (الأشكال تنمو فتغدو شيئ آخر أو مصنوعة من شيء آخر). وقد تساءل ماغريت حول ما يكمن خلف ما يراه المرء (لوحة توضع فوق منظر من مناظر الطبيعة، فيستنسخ هذا الأخير صورة اللوحة على نحو متطابق). لقد نقل ماغريت عن فيكتور هوغو قوله: “نحن لا نرى سوى جانب واحد من الأشياء” ثم أضاف: “إن الجانب الآخر هو بالضبط ما أحاول التعبير عنه.”

كان ماغريت يهوى الفلسفة والأدب، كتب “في مديح الديالكتيك” و”إجازة هيغل” وهما مقالان خصصهما، كما يوحي عنوانهما، عن هيغل. كان صديقاً لهايدغر وفوكو، وكان على معرفة وثيقة بأعمال مالارميه وبودلير ولوتريامون. ومن المؤكد أنه آثر الأحاجي والألغاز التي تترك المشاهد حائرًا.

قد تكون فكرة السلب الهيغلية أحد المداخل المهمة لفهم عوالم ماغريت. فوفقًا لهيغل لا يوجد الشيء بصورة منعزلة، بل لابد أن تربطه صلات وعلاقات بأشياء أخرى. وأكثر العلاقات وضوحًا هي علاقة التناقض. فكل حالة لفكرة أو شيء وكل رأي وموقف في العالم، يؤدي إلى موقف نقيض له. هذا النقيض- وفقًا لهيغل- ما يلبث أن يتحد مع ما يناقضه ليشكلا كلًا واحدًا، فالحقيقة مثل الإلكترون بها موجب وسالب. والمهم هنا أن السلب عند هيغل لا يأخذ مكانة أقل من الإيجاب، بل مساويًا له تمامًا، أي لا ينبغي النظر إلى علاقة السلب بالإيجاب مثلما ننظر إلى علاقة الشر بالخير، فالسلب ليس شرًا أو لا يحمل في الواقع أي دلالة سلبية، بل هو مجرد وصف أو اسم للمختلف أو النقيض.

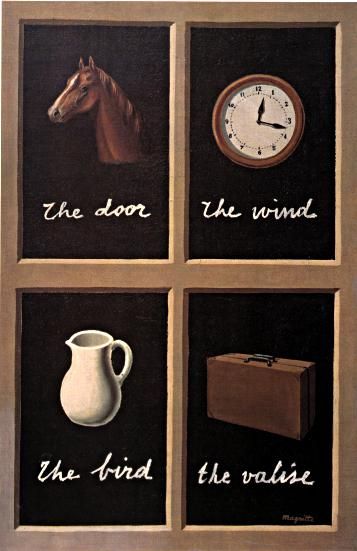

من أكثر أعمال ماغريت تجسيدًا لفكرة السلب والتناقض والصراع لوحته المعروفة بإمبراطورية النور. عندما نمعن النظر في تفاصيل اللوحة سرعان ما نكتشف أن المنظر الليلي الذي لا يخلو من شاعرية وغموض، تعلوه سماء نهارية. أي أننا إزاء ليل ونهار في الوقت ذاته. في الواقع كان ماغريت مغرمًا كثيرًا بتصوير المتضادّات والثنائيات والجمع بينها تحت مظلة واحدة. ومع ذلك فالعالم المعاش يشير إلى أن التقاء الأضداد أمرًا ممكنًا فعلًا، وليس نتاج خيالات جامحة للفنان.

بعض الناس، مثلًا، كثيرًا ما يتملكهم شعور ملتبس بالحزن، في لحظات السعادة التي يعيشونها، لا يعرفون بواعثه وأسبابه. هناك من قد يبكي لفرط إحساسه بالفرح والنشوة. وثمة تلك النظرية التي تقرن اللذة بالألم. ومن الناس من يعتبر العبقرية والجنون وجهين لعملة واحدة. وقد أكد فرويد من قبل أن هناك جزءً مهمًا في أنفسنا لا نلمسه ولا ندركه لأن العقل الباطن ينكره أو يقمعه. إمبراطورية النور هي نموذج لعالم ماغريت الذي تتداخل فيه الثنائيات؛ كالليل والنهار، الحياة والموت، الرجل والمرأة، والأفقي والعمودي، والمادي أو الأرضي مقابل السماوي أو المقدس. ومن الملاحظ أن ضربات الفرشاة الناعمة في اللوحة تمنحها مظهر الصورة الفوتوغرافية، كما أن الناظر إليها يخيّل إليه انه يطل على المنظر من نافذة بسبب تأثيرات البعد الثلاثي فيها.

كان مقصود لوحاته زعزعة التوقعات التقليدية بغية تقويضها. لهذا فإن أي محاولة لتفسير أعمال ماغريت من منطلق رمزي، هي نوع من التعدّي على هذا المقصد. لقد عبّر ماغريت عن ذلك في إحدى المرات قائلًا: “إن التعامل الرمزي مع أعمالي، بصرف النظر عن اعتبار تلك الرموز صادرة عن الوعي أو اللاوعي، هي تجاهل لطبيعتها الحقيقية”. وكتب في موضع آخر: “الناس يستخدمون الأشياء دون البحث عن أي مقصد رمزي فيها أو لها، ولكن عندما ينظرون إلى اللوحات، لا يمكنهم العثور على أي فائدة لها. لذلك يبحثون عن معنى لإخراج أنفسهم من المأزق، ولأنهم لا يفهمون ما الذي يتوجب التفكير فيه عندما يواجهون اللوحة… إنهم يريدون شيئًا ما يمكن الاعتماد عليه، شيئًا يركنون إليه ويألفونه. يريدون شيئًا آمنًا للتشبث به، حتى يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم من الوقوع في فراغ المعنى. الأشخاص الذين يبحثون عن معاني رمزية يفشلون في فهم الشعر والغموض المتأصلين في الصورة …. بسؤال عن “ماذا يعني هذا؟” يعبرون عن رغبتهم في أن يكون كل شيء مفهومًا. لكن إذا لم يرفض المرء اللغز، يكون رد فعله مختلفًا تمامًا. وقتها سيتساءل أحدهم عن طبيعة الأشياء الأخرى التي أريد أن أقولها؟ بالطبع، لا توجد إجابة. اللوحات هي الإجابة”.

لننظر في حالة أخرى من حالات التناقض التي جسدها ماغريت في أعماله؛ أعني لوحته الأشهر “خيانة الصورة” – التي ناقشناها في سياق مناقشة مفهوم التمثيل بداية هذا المقال- وهي اللوحة التي تُشعر كل من يراها بقدر كبير من الارتباك نتيجة العبارة المتضاربة التي تتخللها فتدفعنا إلى التساؤل بشك عمّن كتب هذه الكلمات؟ هل تم تخريب اللوحة عن عمد بكتابة هذه العبارة بين ثناياها؟ الحقيقة أن الكلمات مدروسة جيدًا، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التصميم العام للوحة، لتكون أي شيء سوى أن تكون جزءًا من الصورة الأصلية. لماذا يقدم لنا هذا الفنان معلومات متضاربة؟ لقد قدم تمثيلًا للغليون على نحو مثالي، لكن لغته تنفي ترميزه على هذا النحو. هل هو بالفعل ليس بالغليون؟ يفحص المشاهد مرة أخرى ما يوجد داخل اللوحة بحثًا عن أدلة قد تكشف عن إجابة خفية، لكن دون جدوى. عملية التمثيل هي بالتأكيد لـ”غليون”. يعود المشاهد إلى الكلمات الموجودة تحتها. مرة أخرى، لا يزال الصراع قائمًا بين الصورة والكلمات. لنقرأ إذن بطاقة العنوان أملًا في فك الإلغاز؛ إنها “خيانة الصورة“.

بصرف النظر عن المقاربات العديدة التي قدمت لهذه اللوحة، فإن ماغريت أراد منها، دون أن نتعدى بهذا على قضية موت المؤلف التي طرحها بارت، أن يوقف مشاهديه بعض الوقت أمام ما يشاهدونه. عليهم أن يقضوا وقتًا أطول أمام لوحاته. كانت فكرته تتمثل في أن فعل المشاهدة بالغ الأهمية، ولا يمكن للمرء مشاهدة عمل فني حقًا في فترة زمنية قصيرة؛ لهذا السبب أراد ماغريت من الناس التفكير فيما يتراءى أمامهم، النظر والتأمل بشكل أعمق. لقد تم تعليم الناس بشكل شائع في عالم تسوده اللغة الشفهية والمكتوبة. وعلى الرغم من أن النص المكتوب ينكر أنه غليون، فإن الصورة المرسومة تظل كما هي- غليون. لابد أن ينتهي الأمر بتساؤل مفاده: هل يمكن أن يمثل الرسم بالفعل أكثر مما يتراءى لنا؟

تستدعي الصورة نقيضها، الصورة في مقابل الكلمة، الغليون يستدعي ما ليس بغليون، المرئي في مقابل اللغوي. أراد ماغريت أن يعبر عن هذا الموقف المتناقض، لكن بالرسم. ويعضد هذا الرأي أن ماغريت لم يجعل من عبارته تعليقًا أو اسمًا للوحته، كما هو الحال في لوحات أخرى، بل جعل العبارة حاضرة في فعل التلقي ذاته، أي في قلب الصورة ذاتها؛ فلا مفر من تجاهلها أو التغاضي عن تفسيرها.

لقد درس العديد من الكتاب الدور المهم للعلاقة بين اللغة والصورة في أعمال رينيه ماغريت حيث يناقش جاك موريه عملية التركيب اللافتة التي تؤدي إلى تسمية عمل ما بمسمى يبدو ظاهريًا مختلفًا عن موضوعه- كما أوضحنا- ويبين أن المقصد لم يكن إثارة تساؤلات حول معنى الكلمات ذاتها فحسب، ولكن خلق مزاوجة شاعرية بين المعاني المرتبطة بالصورة وعنوانها. ومن جانبها، أشارت سوزي جابليك[4] إلى أوجه الشبه في هذا الصدد بين أعمال ماغريت وفلسفة فتغنشتاين من حيث تناولهما للمفارقة الكامنة في اللغة ذاتها، وهو ما سنشير إليه لاحقًا. فالحقيقة أن هناك أساليب يمكن بها للوحة الغليون أن تكون غليونًا أو لا تكون كذلك. وبالتالي يكون الرائي أمام تحدٍ يتمثل في إعادة تقييم الرسالة التي يستقيها من صورة اللوحة، وكذلك ما تخفيه عنه تلك اللوحة. وهكذا نرى أن ماغريت يغلف أعماله بالالتباس والغموض والفضول، ويترك متلقيه بإحساس لا مفر منه يقع بين المعلوم والمجهول.

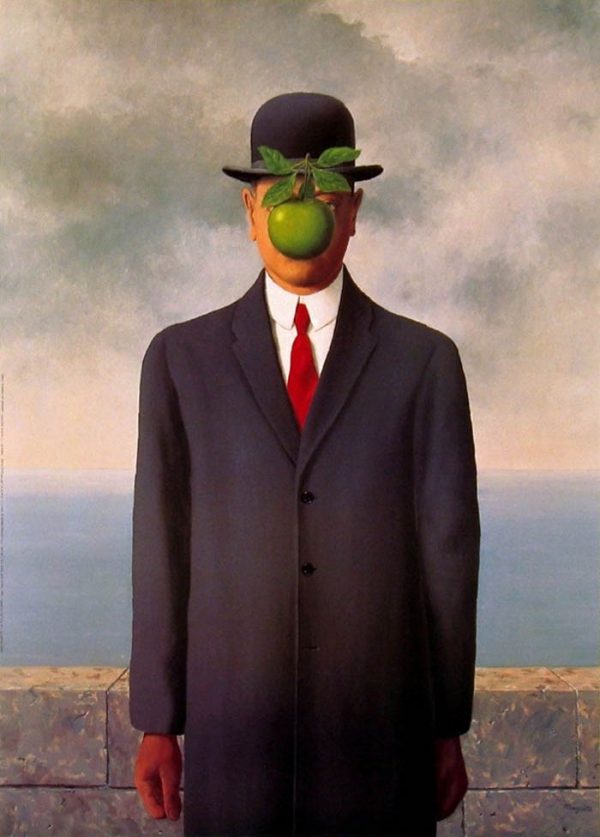

قال ماغريت ذات مرة: “إن كل شيء نراه يخفي خلفه شيء آخر، والإنسان توّاق بطبيعته لمعرفة ما لا يراه. وإذا كان الحلم ترجمة للحياة الواعية فإن الحياة الواعية هي ترجمة للحلم. إننا نعيش في عالم يخدعنا، وفهمنا له غامض ومشوّش. لذا فإن الأحلام والخيال هما سبيلنا إلى العيش في عالم له معنى”. في لوحته المعنونة بــ”ابن الإنسان” نرى رجلاً يرتدي بدلة عمل رمادية داكنة وقبعة. تفاحة خضراء تطفو في الهواء، بحيث تخفي قسمات وجه الرجل. صورة الرجل كبيرة وتسيطر على فضاء اللوحة، وخلفه يوجد جدار منخفض من الحجارة الرمادية التي يظهر البحر الأزرق الفاتح ورائها. السماء وردية صامتة مع غيوم رمادية. ينعكس الضوء من السماء إلى حد ما على الجدار، كما ينعكس أيضًا على الرجل.

ثمة رجل إذن يرتدي ملابس العمل، ويقف في محيط مألوف بالنسبة إلينا. توفر لنا الإضاءة داخل اللوحة إمكانية توقع زمن الصورة، والذي يمكن تخمينه ليكون لحظة الشروق، أو ربما الغروب، بسبب لون السماء والضوء والظلال. هناك شيء واحد غريب لا يبدو متماشيًا مع فضاء اللوحة؛ إنه التفاحة الخضراء المعلقة أمام الوجه. لماذا يطفو التفاح؟ لماذا يعوق وجه الرجل عن الظهور؟ لماذا لا يحمل الرجل التفاح، أو يأكل منه؟ أذرع الرجل ممدودة مباشرة بجانب جسده، في وضع يذكرنا بالتماثيل المصرية القديمة أو ربما الحقبة اليونانية المبكرة. لكن العلامة الأهم هنا هي التفاحة. لماذا تطفو؟ كيف يبدو وجه الرجل المختفي؟ من هو يا ترى؟

في الواقع نحن مضطرون للإجابة عن تلك التساؤلات، حتى نتمكن من فهم اللوحة. يرتبط التفاح، على نطاق واسع، بالتحديد المسيحي لنوع الشجرة المحرمة، التي أكل منها آدم وحواء، في الجنة. إذ كانت، وفقًا لهذا التقليد، شجرة تفاح. غالبًا ما يتم تصوير التفاحة على أنها ثمرة الإغواء، وبالتالي ثمرة الخطيئة التي وصمت البشرية بالخزي والعار، وأفضت في النهاية إلى السقوط الرمزي للبشرية. توصلنا حتى الآن أن ثمة رجلاً تخفي التفاحة ملامح وجهه. وقد ربطنا التفاحة بالفكرة المسيحية عن سقوط البشرية. هل اللوحة تشير إلى قصة السقوط، وهذا الذي يقف في اللوحة هو آدم أبو البشرية؟ لكن الرجل يرتدي بدلة من الملابس الحديثة، ولو كان ماغريت يريد أن يستحضر هذه القصة لما أظهره هكذا. تشير الملابس إلى أن اللوحة تم وضعها في العصر الحديث. لنذهب إلى عنوان اللوحة إذن، فلربما يكون مفتاحًا لفهم اللوحة كبقية أعمال ماغريت: “ابن الإنسان”؛ هذا العنوان يزيد من الالتباس ولا يحلّه أبدًا. يرتبط ابن الإنسان بالمصطلح التوراتي- المسيحي الذي يشير إلى المسيح. هل يمكن أن يكون هذا الشخص ممثلًا للمسيح؟ لدينا فكرة بصرية تشير إلى أنه آدم ونص مكتوب يشير إلى أنه هو المسيح. مرة أخرى، يتلاعب بنا ماغريت ويخلق صراعًا عقليًا لا يمكن حلّه.

مرايا ماغريت المُحيرة

كثير من أعمال ماغريت تستحضر المرآة بداخلها، سواء كمرآة مادية ذات إطار واضح، كما تصادفنا في العالم الواقعي أو عبر استدعاء وظيفتها المتمثلة في الانعكاس. غير أن مرايا ماغريت لا تعيد إنتاج موضوعاتها وفق المبادئ التمثيلية التي تأسس عليها فن الرسم الكلاسيكي، بل إنها تعمد إلى خلق عوالمها الخاصة، بما فيها الواجهات الخفية التي لا تستطيع المرايا الواقعية التقاطها، ما يعطي الانطباع منذ الوهلة الأولى بأننا لم نعد أمام مرايا تنسخ الأشياء كما هي، ولا أمام تمثلات حقيقية، بل أمام قوة شيطانية توالي خلق السيمولاكرا (الصور المزيفة)، وتوسع الهوة بين موضوعات الرسم وموضوعات الواقع. في عمله المعنون بـ” المرآة الزائفة” يصور عينًا بشرية، مرسومة بحيث تملأ فضاء اللوحة. وتتضمن اللوحة المنطقة المحيطة مباشرة بالجفن. من المهم ملاحظة هذا التضمين، لأنه يخلق نوع من الترابط داخل اللوحة، فلا فراغات موجودة داخل العين. يدرك المشاهد أن هذه العين جزء من وجه بشري. إنها إنسانية كليًا- مرتبطة بعامل التفكير؛ الرأس. ومع ذلك، تحتوي العين على شيء غريب وغير مألوف- تظهر في قزحية العين سماء زرقاء مع غيوم بيضاء منتفخة. أهذه عين بشرية بالفعل، أم ماذا تكون؟

مرة أخرى، يفاجئ ماغريت المشاهد بضرورة التأمل في المعنى وكيفية صناعته. هل هذه عين بشرية؟ أجل هي كذلك. لماذا توجد سماء سوريالية في القزحية؟ هنا يلفت ماغريت الانتباه إلى أن العين هي العامل الرئيس الذي نستنتج به العلامات. ولعل منظر السماء هو ما تراه العين. أو ربما أصبحت قزحية العين شفافة، كما زجاج النافذة، فكشفت عما بداخل عقل صاحبها. أو هي عين الفنان التي تعيد تمثيل العالم لكن بنظرته هو ومن خلال رؤيته! هل نرى العالم كما هو فعلًا أم أننا نرسم للواقع صورة مزيفة على شاشة عقلنا الباطن؟

إن العين لا تعدو كونها مرآة ذات بعد واحد. لذا بدلًا من النظر إلى الروح؛ إلى الفضاء الداخلي للعقل والنفس، فإنك في الواقع إنما تنظر إلى انعكاس نفسك. إن العين، بحسب ماغريت، ليست أكثر من مرآة مزيّفة لأنها لا تستطيع حتى أن ترى نفسها. وإدراك الإنسان هو مثل المرآة المزيّفة التي تتلقى الأشعة بلا انتظام، فتزيل وتعدّل وتشوّه الألوان الطبيعية للأشياء من خلال مزج طبيعتها الخاصة فيها. والعين، بهذا المعنى، لا تبرز الجانب المقابل من الواقع مثلما تفعل المرآة الحقيقية، لكنها فقط تظهر الغيوم التي تمرّ أمام سماء العقل الزرقاء.

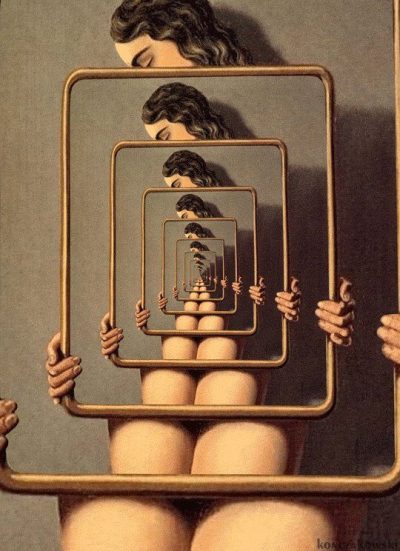

تلك هي أيضًا القضية التي تطرحها لوحة ” ارتباطات خطرة” ففي هذه اللوحة يجسد ماغريت امرأة وهي تمسك بمرآة تدير سطحها العاكس جهة المشاهد. وبدل أن تعكس المرآة أطراف الجسم التي تناسب وضعه أمام المشاهد، فهي لا تمثل سوى الجهة اللامرئية، أي ظهر المرأة الذي لا يستطيع لا المشاهد ولا المرآة التقاطه، وكأن ماغريت تعمد بهذا الإخلال بقوانين الانعكاسية حتى يؤكد بأن ثمة جانبا “لا تمثيليا” في التمثل. وتبدو المفارقة في أن ماغريت في رسوماته يلتزم حرفيا بقوانين التمثيل الكلاسيكي، لأن استعادته للأشياء والأجسام هي دومًا استعادة دقيقة. لكن بدل أن تعكس المرآة الجسم في أوضاعه المناسبة التي تتفق مع أوليات عملية الانعكاس، فهي تنصب أعضاء في غير مواضعها المناسبة؛ وما ذلك إلا لأن فن الرسم عند ماغريت لم يعد يعمل -كما يقول مارسيل باكي- بالكيفية التي تعمل بها المرآة المنفعلة: فهو لا يكرر المظهر بل يغيره ويحوله. وهكذا فإن فن الرسم لا يعيد إنتاج جسد المرأة وإنما يقوم على العكس بإنتاج مظهر جديد وصورة جزئية، مجمدة، مؤطرة وميتة.

في لوحة “الانعكاس المستحيل” نرى هذا الشخص الواقف أمام المرآة. غير أن المرآة لا تعكس وجهه كما هو مألوف، وإنما ظهره، الأمر الذي يذكّرنا بلوحة خيانة الصورة التي يتساءل فيها الرسّام عن حدود ما هو واقعي وغير واقعي. ومن الواضح أن هذه اللوحة تحتمل أكثر من تفسير. ربّما كان ماغريت يتساءل عمّا إذا كان بإمكاننا أن نعرف الشخص لو رأينا وجهه أكثر مما نعرفه عند رؤيته من الخلف. وربما أراد أن ينقل لنا صورة من صور الإحساس بضياع الهويّة وفقدان الذات. ولا ينسى ماغريت، زيادة في إدهاش الناظر وإرباكه، أن يرسم إلى جانب المرآة كتابًا لأديبه المفضّل إدغار الآن بو يحكي فيه عن رحلة خيالية. لكن المفارقة هنا أن انعكاس الكتاب جاء سليمًا، في إشارة، ربما، إلى أن الهوية الحقيقية لا توجد إلا في الكتب.

ماغريت/ فتغنشتاين

– إن كلمة ” أحمر” لا علاقة لها باللون الأحمر. فتغنشتاين

– هذا ليس غليونًا. ماغريت

يمكننا استحضار فتغنشتاين في عالم ماغريت، رغم أن فتغنشتاين موجودٌ في أفق التأمل الفلسفي، وماغريت في أفق الممارسة الفنية والجمالية، ورغم أنه لا يوجد ما يدل على أن ماغريت التقى بفتغنشتاين أو مؤلفاته، لكن كلاهما كان مشغولاً على طريقته بمعركة “افتتان عقولنا باللغة”. فالاثنان لم يتفقا مع الفهم التبسيطي للغة، من خلال إظهار كيف أن عملية التمثيل هي عمليات معقدة تتطلب أكثر من مجرد انعكاس بين الكائن والصورة أو الاسم، لذلك يمكننا ملاحظة التقارب في مساراتهم، وستمكننا هذه المقاربة من استيضاح مشكلة المعنى السيميائية، والمساهمة في تفسير لوحات ماغريت، وكذلك اعتبارها كأمثلة وشروحات فنية لما صاغه الفيلسوف. أي فهم الفيلسوف بطريقة جمالية، وفهم الفنان بطريقة فلسفية.

كان الموضوع الأساس في التراكتاتوس هو اللغة والعالم والعلاقة بينهما، وكان فتغنشتاين المبكر قد رأى أن معنى الاسم هو الشيء الذي يشير إليه: حيث حصر مهمة اللغة في عملية تصوير الواقع “فالقضية صورة للواقع”. وكان تصوره لوظيفة اللغة هي أن عملها الأساس هو إثبات الوقائع أو نفيها، وأننا إذا عرفنا البناء اللفظي للغة فسنجد أن معنى أي جملة سيتحدد، ما دمنا نعرف معاني الكلمات التي تكونت منها، وهذا هو فحوى نظرية “الصورة في المعنى”. بينما تبنّى فتغنشتاين المتأخر “ألعاب اللغة”، بعدما سدّد سهمًا – ضمن ما سدّد – نحو” حكاية التمثيل”، فرأى أن التسمية قد عوجلت في التراكتاتوس على أنها علاقة غريبة تربط الكلمة بالشيء، وتبعًا للتسمية ينبغي أن يدل الاسم فعلاً على ما هو بسيط ، ولكن هذا مناسبٌ لفئة معينة فقط من التعبيرات ، أما ما نعتبره اسمًا بصورة عادية لا يمكن تحديده أبدًا من حيث هو كذلك ، لهذا تبنى في “التحقيقات الفلسفية” القول بأن معنى الكلمة في اللغة هو استعمالها، وأن وظيفة اللغة لم تعد محصورة في عملية “تصوير “الواقع / العالم الخارجي، بل لها استعمالات أخرى ، وهذا تحولٌ بيّن نحو براغماتية اللغة والاهتمام بشكل ونمط الحياة، بدلاً من الشكل المنطقي، بحيث لم تعد معرفة معاني الكلمات كافية لتحديد معنى جملة ما- كي تثبت هذه الجملة واقعة ما- بل لا بد من معرفة كيفية استعمال معاني الكلمات في اللغة [5].

وهكذا يكون فتغنشتاين قد تحول عن النظرة السابقة إلى اللغة، وعن أن العالم به صور ثابتة، إلى الاهتمام بوظيفة اللغة واستعمالاتها، وأن ما نراه بوصفه النظام المنطقي للعالم إنما يحدث في ألعابنا اللغوية، فلكي نفهم المنطق لابد أن ننظر إلى ممارسة اللغة، وبعد ذلك سوف نراه.

بالعودة إلى ماغريت نجده يتداخل مع موقفي فتغنشتاين بشأن اللغة، فالصلات لديه تختفي بين الكائن وصورته، كما هو الحال عند فتغنشتاين (بين الكائن ومعناه: كلمة)، وفي حين أن أسماء فتغنشتاين ليست صورًا للواقع، فلوحات ماغريت لا تعد الصور التمثيلية مرآة للواقع. لذلك يشارك ماغريت فتغنشتاين حول تعسفية العلامات وعدم وجود أي رابطة أنطولوجية مع الأشياء.كذلك بحسب فتغنشتاين المتأخر، لا يعني تعلم اللغة معرفة الأسماء، إنما يتم تحديد استخدام الكلمات وفقًا للقواعد التي يمكن العثور عليها في بعض أشكال الحياة المنبعثة من أنشطة بشرية معينة. فقد يعرف الشخص اسم قطع الشطرنج – البيدق والقلعة والملك – ولكن هذا لن يعني بالضرورة أنه سيكون قادرًا على اللعب؛ إنما الكلمات لها استخدامات وهذه الاستخدامات تمليها قواعد اللعبة، وبالنسبة إلى ماغريت، قد تعمل التمثيلات بشكل مشابه: من أجل تمثيل كائن، تكون الصورة مرتبطة بعلاقات معه، لكن ليس واجبًا أن تشبهه – كما رأينا من قبل – لذلك يقول: في بعض الأحيان، يحل اسم كائن محل صورة، وتأخذ الكلمة محل كائن في الواقع، وتحل الصورة محل كلمة في جملة. وبكلمات فتغنشتاين: يمكن لأي شيء أن يحل محل الكائن إذا كان هناك اتفاقٌ على الاستخدام؛ لذلك يمكن القول: إن لوحات ماغريت تلجأ إلى ما يسميه فتغنشتاين ألعابًا لغوية. فهو يستخدم بشكل دائم الألعاب البصرية والألعاب الجمالية، من أجل إثبات انحلال الرابطة الأنطولوجية بين العلامة والمرجع.

ماغريت في الثقافة الشعبية

ساهمت أعمال ماغريت في بلورة الفنّ الشعبي Pop Art ، كما حظيت بامتدادٍ خارج عالم الفن والفكر، وأحدثت حضورًا لافتًا في عالم الإعلانات التجارية، ومن السهل أن نتفهم سبب ذلك، فلوحات ماغريت تنطبع في الذاكرة ويصعب نسيانها، وتقفز في ذهن المشاهد بخفّة ما أن يشاهدها. فهل يطمح الإعلان لأكثر من هذا؟ لذا لايزال عالم ماغريت الغنيّ بصور الخيال والحلم هو الأكثر قبولًا وتفضيلًا لدى المتخصّصين في مجال الدعاية والإعلان الذين يجدون في رسوماته مادّة يسهل تشكيلها وتطويعها بما يخدم أغراضهم ومتطلباتهم. لقد ابتكر هذا الفنان صورًا ومشاهدًا لا تُنسى، أسهمت بفاعلية في تشكيل المخيّلة البصرية لقطاعات عريضة من الناس طيلة عقود.

هناك العديد من لوحاته التي يمكن اعتبارها من بين أكثر صور الفنّ الحديث شهرةً واستنساخًا في القرن العشرين، على أغلفة المصنّفات الفنية وفي الأفلام والمسرحيات، بالإضافة إلى عشرات الروايات وقصائد الشعر والأغاني والقطع الموسيقية التي تتضمّن إشارات إلى اسم ماغريت وعناوين لوحاته. وقد قامت سارة وايتفيلد بعمل إحصائي عن بعض الإعلانات التي استخدمت فيها صور ماغريت، فاستطاعت أن ترصد عشرات الكتب والسجلات وشركات التأمين وبطاقات الائتمان والتلفزيونات والآلات الكاتبة والآلات الحاسبة والسيارات ومستحضرات التجميل وورق الجدران والشوكولاتة والملابس التي اتخذت شعارات مقتبسة من أعماله. بل أن قناة تلفزيونية أمريكية كبرى [CBS] جعلت من لوحة المرآة الزائفة شعارًا لها في السينما، كما ظهرت لوحته الشهيرة “ابن الإنسان” في أكثر من فيلم سينمائي. ووظفت لوحته “إمبراطورية النور” في تصميم الملصق الدعائي لفيلم طارد الأرواح الشريرة .The Exorcist وحتى وقت قريب كانت الخطوط الجوية البلجيكية “سابينا” تضع لوحته المسمّاة طائر السماء Sky Bird شعارًا لطائراتها.

لزمن طويل ظلت الطبيعة الملتبسة لأعمال ماغريت تفتن أجيالًا من الفنانين الذين تأثروا بلوحاته، ونفخوا في أعمالهم نفحة من روحه. ويمكن القول: إن كلّ حجر معلق في الهواء، وكلّ جسم متحوّل، وكلّ عبارة طافية، وكلّ غيمة ثلجية بيضاء تدين بالكثير من الفضل لرينيه ماغريت.

[1] رولان بارث: بلاغة الصورة قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة: عمر أو كان، أفريقيا الشرق، ص: 17

[2] انظر: قراءة في السيميولوجيا البصرية، محمد غرافي، مجلة فكر ونقد، العدد 13، نوفمبر 1998

[3] E. Dell’Atti, Language games in Magritte and Wittgenstein, p:16

[4] انظر: Gablik, S., Magritte, New York, Thames and Hudson, 1970.

[5] انظر: لودفيج فتجنشتين، بحوث فلسفية، ترجمة: عزمي إسلام (القاهرة: جامعة الكويت، 1990)، هانز سلوجا، فتجنشتين، ترجمة: صلاح إسماعيل (القاهرة: المشروع القومي للترجمة 2014).

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

رأى الطيار كينيث أرنولد، في 24 يونيو 1947م، تسعة أجسام هلالية الشكل تحلق بالقرب من جبل رينييه في ولاية...

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.