الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

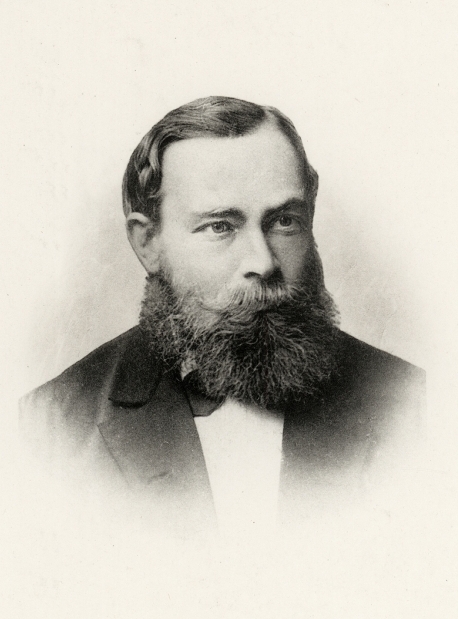

هل نكتشف الحقائق الرّياضيّة أم نخترعها؟ وبتعبيرٍ آخر هل الرّياضيّات موضوعيّةٌ منفصلةٌ عن الإنسان أم أنّها ذاتيّةٌ يعكسها نمط التّفكير البشريّ؟ فكيف توصلنا إذن لمعرفتها؟ هل تمّ ذلك من خلال التّجربة الحسّيّة وذلك عبر معاينتنا للموجودات المتناهية أم إنّ الحقائق والقوانين الرّياضيّة والمنطقيّة موجودةٌ أصلاً في عالمٍ خاصّ بها يتخطّى هذا العالم الحسّيّ؟ ذهب الكثيرون من علماء الرّياضيّات والمنطق إلى أنّ تلك القوانين مستمدّةٌ من الذّهن البشريّ ومبنيّةٌ على نمط تفكيره. لكنّ عالم رياضيّاتٍ مغمورٍ آنذاك من ألمانيا رأى في هذا الموقف محاولةً لضرب اليقين والضّرورة اللّذين شكّلا عماد العلم والحضارة في أوروبا الحديثة. إذ تحدّى «غوتلوب فريغه» «G. Frege» مزاعم النّفسانيّة في معظم مؤلّفاته، خصوصًا في مقاله المشهور «Der Gedanke» «الفكرة»، حيث خاض دفاعًا شرسًا عن الموضوعيّة في الرّياضيّات والمنطق ثمّ بيّن نتائج النّفسانيّة الخطيرة، في رأيه، على المجالينِ. لذا قال «فريغه» بوجود عالمٍ ثالثٍ للكينونة لا حسّيّ ولا ذهنيّ نكتشف فيه تلك الحقائق المنطقيّة (التي دعاها الأفكار) أو نتلقّفها، فثبّت موقفه الطّبيعة الأفلاطونيّة للرّياضيّات.

تهديد النّفسانيّة

يمكن تلخيص مغامرة «فريغه» في نظريّة المعرفة «epistemology» على أنّها ردّة فعلٍ فلسفيّةٍ ضدّ المذهب النّفسانيّ أو النّفسانيّة «Psychologism» في المنطق. لكنْ ماذا تعني النّفسانيّة؟ فالمصطلح ظهر لأوّل مرّةٍ في ألمانيا في منتصف القرن التّاسع عشر، وعبّر عن اتّجاهاتٍ معاديةٍ للفلسفة الهيغليّة، وعلى الرّغم من ذلك بقي المصطلح مفتوحًا أمام التّأويلات المتعدّدة لمعناه. (Brockhaus, 1991, p. 495)

لذا من الصّعب حصر النّفسانيّة في تعريفٍ شاملٍ، خصوصًا أنّ هذا الموقف الفلسفيّ يعود بقِدَمِه إلى التجريبيّين الإنكليز، وتحديدًا «هيوم» «D. Hume» و«ميل» «J. S. Mill». أضف إلى ذلك أنّه ثمّة أصنافٌ من النّفسانيّة. لكنّما النّفسانيّة التي يتوجّه لها نقد «فريغه» هي تلك القائمة على الفلسفة الطّبيعيّة (ومنها علم النّفس التّجريبيّ) (Mohanty, 1997, p. 271-272). وأكثر تعريفٍ شاملٍ لتلك النّظريّة هو ما قدّمه «فرانز برنتانو» «F. Brentano» (أب مذهب «الظّاهراتيّة» «Phenomenology» وأستاذ عددٍ كبيرٍ من الفلاسفة منهم «هوسرل» «E. Husserl» و«فرويد» «S. Freud») مماثلةً مبطّنةً في ملحق كتابه «علم النّفس من وجهة نظرٍ تجريبيّةٍ» «Psychologie vom empirischen Standpunkt» حينما اتُّهِم باعتناقه مذهب النّفسانيّة في الفلسفة، والمماثلة توضّح المبدأ العامّ لمذهب النّفسانيّة، فيقول:

“A theory which contests the general validity of knowledge, a theory according to which beings other than men could have insights which are precisely the opposite of our own.”

(Brentano, 1995, p. 238)

«إنّها نظريّةٌ تتحدّى صفة الصّوابيّة العامّة للمعرفة، إذ بالنّسبة لهذه النّظريّة باستطاعة كائناتٍ غير البشر أنْ تمتلكَ بصائرَ مختلفةً تمامًا عن تلك الخاصّة بنا.»

ماذا يُفهم من هذه المماثلة غير المباشرة؟ ما يحاول أنْ يَعرضَه لنا «برنتانو»، من وجهة نظر النّفسانيّينَ، هو فرادة المنطق، أي ارتباط المنطق بالجنس البشريّ والوعي البشريّ، لأنّ القوانين المنطقيّة تعكس عقلاً بشريًّا محدودًا بالزّمان والمكان. وما يطلبه منّا «برنتانو» هو افتراض أجناسٍ ذات عقولٍ تختلف عنّا، أي ذات قوانين منطقيّةٍ تناسب عقولها. لذلك ماذا سيبقى من قوانين المنطق ومن مفهوم الصّدق والكذب إذا كنّا أمام مخلوقاتٍ متعاليةٍ عن الزّمان والمكان؟

ولنفترض مع «برنتانو» أنّه ثمّة كائناتٌ كتلك، ولا يخطر ببالي مثلٌ سوى شخصيّة «غريفين» «Griffin» من فيلم «Men in Black 3»: إنّه كائنٌ «خماسيُّ الأبعاد» «fifth dimensional being» باستطاعته الولوج إلى عددٍ لامتناهٍ من الاحتمالات الزّمكانيّة (إنّ الزّمان والمكان نسبيّانِ عنده، فمفاهيم الحاضر الماضي والمستقبل غير موجودةٍ لديه، أي إنّ زمان 2020 عندنا قد يكون عنده: 1970، 2010، 1980، 1950، 2020…). إنّ تركيبة وعي ذلك الكائن تختلف عن تركيبة وعينا: نحن كائناتٌ محدودةٌ بالزّمان والمكان، لا نستطيع أنْ نكون حاضرينَ وغائبينَ في الوقت عينه.

لكنْ كيف ينعكس ذلك بالمنطق؟ وجواب النّفسانيّينَ: لأنّنا كائناتٌ محدودةٌ بالزّمان والمكان طوّرنا قوانينَ منطقيّةً مبنيّةً على ذهننا البشريّ. خذ مثلاً «قانون عدم التّناقض» «Law of non-contradiction» (س ليست لا س):

وتبعًا لهذا القانون لا يمكن أنْ تكون أيّة قضيّةٍ صادقةً وكاذبةً في الوقت عينه، أي واحدةٌ من القضيّتينِ (1) أو (2) يجب أنْ تكون صادقةً والأخرى يجب أنْ تكونَ كاذبةً، أي إمّا ربحت ألمانيا إمّا خسرت. وبحسب النّفسانيّة، هذا القانون هو نتيجة تركيب عقلنا البشريّ، أي محدوديّة عقلنا بزمانٍ ومكانٍ معيّنينِ تمنعنا من احتماليّة وجود تناقضٍ. وما أحاول أنْ أصيغَه هو أنّنا إذ ما تصوّرنا كائناتٍ أخرى كـ«غريفين» (حيث الزّمان والمكان نسبيّانِ له) فإنّ «قانون عدم التّناقض» ليس بقانونٍ. وتاليًا بإمكانه صياغة القضيّتينِ السّابقتين من دون التّقيّد بالتّفكير البشريّ:

وعنده هذه الجملة صادقةٌ وكاذبةٌ في الوقت عينه، أي ربحت ألمانيا كأس العالم وخسرته.

إذن، ما نستخلصه من هذه المماثلة هو أنّ النّفسانيّة فلسفةٌ اختزاليّةٌ بكلّ ما تحمله الكلمة من دلالةٍ سلبيّةٍ، فالنّفسانيّ يسعى إلى ردّ أيّ ظاهرةٍ إلى مقولاتٍ نفسيّةٍ، أي إنّ الأساس الموضوعيّ المستقلّ عن الإنسان والتّفكير الإنسانيّ غير موجودٍ وتقوم مكانه الذّاتيّة «Subjectivity». وتداعيات هذا الموقف خطيرةٌ لأنّها تنسف صفة الثّبات عن المعرفة، فيصبح المرء أمام نسبيّةٍ متطرّفةٍ تضيع فيها كلُّ محاولةِ إثباتِ حقيقةٍ، كما يؤدّي إلى «المثاليّة الإبستمولوجيّة» «epistemological idealism» (Mohanty, 1997, p. 272)، أي إلى اعتبار المعرفة محصورةً بالتمثيلات الذّهنيّة «ideas» ما يعني ذلك عدم القدرة على بلوغ الأشياء الحقيقيّة القائمة خارج ذهننا البشريّ، والأمر ضربٌ من «الشّكوكيّة الأناوحديّة» «solipsistic skepticism».

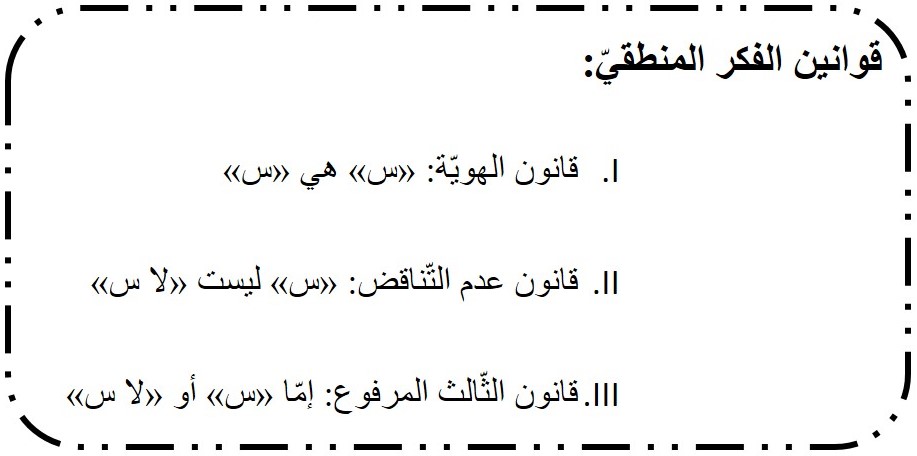

أمّا في المنطق، وهذا ما أثار حفيظة «فريغه»، إذ بحسب النّفسانيّين تُستمدّ قوانين المنطق من قوانين التّفكير البشريّ، فالقضايا المنطقيّة (البديهيّات، الحقائق…) تستند بالضّرورة على الذّهن البشريّ. ويشير تبنّي هذا الموقف إلى اعتبار قوانين الفكر الثّلاثة (قانون الهويّة، قانون عدم التّناقض، وقانون الثّالث المرفوع، التي يعود وضعها إلى أرسطو) ليست سوى «ظواهر نفسيّةٍ» «Psychological phenomena» نتوصّل إليها «مابَعديًّا» «a posteriori».

وقد صاغ «موهنتي» تعريفًا للنّفسانيّة في المنطق على النّحو التّالي (Mohanty, 1997, p. 272):

وكان «ميل» قد تطرّق إلى مسألة تعريف المنطق في مراجعته لفلسفة «هاميلتون» «W. Hamilton» الحدسيّة في كتاب «An examination of William Hamilton’s philosophy» رابطًا إيّاه بعلم النّفس:

“It [logic] is not a science, distinct from, and coordinate with, psychology. To the extent that it is a science at all, it is a part or branch of psychology, distinguished from it on one hand as the part is from the whole, and on the other hand as an Art differs from a Science. Its theoretic grounds are wholly borrowed from psychology […] the necessary laws of thought […] belong the most exclusively to psychology.”

(Mill, 1979, p. 359)

«ليس [المنطق] علمًا متمايزًا عن علم النّفس ولا قرينًا به. إلى درجة اعتباره علمًا على الإطلاق، إذ إنّه جزءٌ من علم النّفس أو فرعٌ منه. فهو متميّزٌ عنه مثلما يتميّز الجزئيّ عن الكلّيّ من جهةٍ، ومثلما يتميّز الفنّ عن العلم من جهةٍ أخرى. وإنّ أساساته النّظريّة مستعارةٌ من علم النّفس […] فقوانين الفكر الضّروريّة […] تنتمي حصرًا لعلم النّفس.»

فالمنطق عند «ميل» لا يقوم على الحقيقة «الماقبليّة» «a priori» كما ذهبت إليه المدرسة الألمانيّة، بل إنّه «منطق التّجربة» «a logic of experience» (Mill, 1974: McRae, R. F., Introduction, p. 28)، على سبيل المثال إنّ فكرتنا عن الأعداد وصلتنا عن طريق اللّعب في طفولتنا بأكوام الحصى، ويتمّ ذلك عبر تعميم الملاحظة العينيّة «generalization of observation» (Pelletier, Elio, Henson, 2008, p. 18). فليس ثمّة من أعدادٍ مجرّدةٍ، فكلّ عددٍ هو عدد شيءٍ ما، كأنْ تقول 2+2=4، فالحقيقة أنّك توصّلت إلى هذه القضيّة عبر ملاحظتك أنّ كلبين مع كلبين يشيران إلى وجود أربعة كلاب، وهكذا دواليك. وهذه النّتيجة التي توصّل إليها «المنطق النّفسانيّ» تضرب الضّرورة واليقين اللّذين لطالما تميّز بهما المنطق، فنكون نحن أمام قوانين منطقيّةٍ «تجريبيّةٍ» «empirical» (مستمدّةٌ من الملاحظة)، «عرضيّةٍ» «contingent» (لأنّ ما ينطبق على الكلاب مثلاً لا ينطبق بالضّرورة على القطط)، «ومتمركزةٍ حول الإنسان» «anthropocentric» (Brockhaus, 1991, p. 505). لذلك شرع «فريغه» يشذب قلمه ويثقّف عقله للدّفاع عن الموضوعيّة التي شكّلت حجر زاوية الفلسفة الغربيّة منذ أيّام الإغريق، وهي التي أعطت العقل شرعيّته كلّها. فالمسألة لم تَعُدْ عند «فريغه» خلافًا أكاديميًّا بل باتت صراعًا وجوديًّا.

الدّفاع عن الموضوعيّة في «الفكرة»

ما بين عامَيْ 1918 و1923 نشر «غوتلوب فريغه» ثلاثة مقالاتٍ شكّلت وحدةً نسقيّةً في فلسفته، وهي تُعتبر من أسهل كتاباته، وفيها نجد إسهاماته في فلسفة الرّياضيّات والمنطق، وكانت تلك المقالات معدّةً كي تكون جزءًا من فصول كتابٍ عنوانه «Logische Untersuchungen» «تحقيقاتٌ منطقيّةٌ» (Kenny, 2000, p. 178). إحدى تلك المقالات كان مقال «Der Gedanke» «الفكرة» حيث دحض «فريغه» فيه مزاعم النّفسانيّة، لكنّ نقده لهذا المذهب كان قد توسّع فيه مسبقًا في «Die Grundlagen der Arithmetik» «أسس علم الحساب»، حيث أسهب في تفنيده. وقد لخّص «سكوت سومز» «S. Soames» مواقف «فريغه» بالنّقاط الآتية (Soames, 2014, p. 39 – 40):

1) إنّ «قوانين الحساب» «Laws of Arithmetic» (ومنها قوانين المنطق) واضحةٌ وجليّةٌ، أي يمكن التّعرّف على صدقيّتها تلقائيًّا كما تعجز التّجربة عن تكذيبها، خلافًا لعلم النّفس الذي تستطيع التّجربة تكذيبه، لأنّه وليد تلك التّجربة، أضف إلى ذلك أنّ أصول قوانينه مجهولةٌ لنا (أي أنّنا لا نعرف قوانين التّفكير البشريّ).

2) ثمّة فرقٌ كبيرٌ بين قوانين التّفكير البشريّ (أي أسس النّفسانيّة) وبين قوانين المنطق، والاختلاف يكمن في الدّلالة التي يحملها مفهوم «القانون» عند كلّ منهما. فالأولى قوانينُ وصفيّةٌ تصف نمط التّفكير البشريّ سببيًّا، في حين أنّ الثّانية مُعلّلةٌ بالحقيقة، أي تعلّل أيّ مزعمٍ متعلّقٍ بالمعرفة. فالغاية من قوانين المنطق هو تعليل استخلاص الحقيقة من المقدّمات المنطقيّة «premises» (وذلك في حالة صدق تلك المقدّمات).

3) إذا سلّمنا بطرح النّفسانيّة (أي الأرقام مجرّد بنى ذهنيّةٍ) فلن تكون الأرقام سوى تمثيلاتٍ في أذهان الأفراد. إذ بالنّسبة لـ«فريغه» إنّ التّمثيلات الذّهنيّة أفكارٌ خاصّةٌ بكلّ فردٍ (هذه المسألة سأعود إلى تفصيلها لاحقًا في سياق المقال)، وانطلاقًا من ذلك يستنبط ثلاث خلاصات تقوم كلّ واحدةٍ منها على برهان الخلف «reductio ad absurdum»:

أوّلاً، إنْ تكن الأرقام تمثيلاتٍ ذهنيّةً فلا نستطيع على سبيل المثال القول بالرّقم «ثلاثة»، إذ بدلاً من «الثّلاثة» سيكون لدينا «الثّلاثات». وسيكون الحديث عن «ثلاثتك» أنت، أو عن «ثلاثتي» أنا، عوضًا عن «الثّلاثة».

ثانيًا، على الرّغم من إمكانيّة وجود «الثّلاثات» (أي ملايين من الرّقم ثلاثة)، فإنّ وجود الأعداد الكبرى أمرٌ مشكوكٌ بأمره، لأنّ وجود الرّقم اللاّنهائيّ مشكوكٌ فيه، وذلك لأنّ الأرقام عند النّفسانيّين، بتعبير «فريغه»، «فعليّةٌ» «Wirklich»، أي إنّها محدودةٌ بالذّهن البشريّ المحدود نفسه بالمكان، أو «مكانيّةٌ» «räumlich» فقط، وهذه خاصّيّةٌ واحدةٌ من خصائص الموضوعيّة (الخاصّيّة الأخرى هي الزّمان).

أمّا ثالثًا، لا يمكن تعريف أيّة رقم، نحو 1010، إذ لا يستطيع أيّ كائنٍ تعريف ذلك الرّقم لأنّه قد لا يملك التّمثيل (الفكرة الخاصّة) المناسب عنه، وتاليًا يصبح 1010 رمزًا خاليًا. وذلك بحسب «فريغه» يعود إلى أنّ التّمثيلات أفكارٌ خاصّةٌ بكلّ فردٍ، لا يستطيع أيّ شخصٍ آخر الولوج إليها، فهي ذاتيّةٌ في حين أنّ علم الحساب علمٌ موضوعيٌّ كلّيٌّ.

وعليّ أنْ أشير إلى أنّ «فريغه» يميّز ما بين «الفكرة» «Gedanke» وبين «التّمثيل الذّهنيّ» «idea» أو «Vorstellung»، ويلعب هذا التّمييز دورًا أساسًا في انطلاقة نظريّته، لأنّه يرتبط بالحقيقة (واللاّحقيقة) التي تشكّل بحسب «فريغه» جوهر المنطق كما تبرّر قوانينه (2010: Potter, p. 2).

إذ تعني الفكرة عنده (ومن ضمنها المعنى أو «اتّجاه المعنى» «Sinn») شيئًا مجرّدًا ومستقلاًّ عن أذهان الأفراد، حيث تحمل طبيعتها التّأكيديّة الحقيقة (الصّدق والكذب، أي إمّا الصّدق وإمّا الكذب لا الإثنين معًا)، في حين أنّ التّمثيل الذّهنيّ يشير إلى الأفكار الذّاتيّة والمتغيّرة المرتبطة بالأفراد، فالفكر يختلف عن التّفكير، لذلك نرى «فريغه» يقول في «الفكرة»:

“The thought, in itself imperceptible by the senses, gets closed in the perceptible garb of a sentence, and thereby we are enabled to grasp it. We say a sentence expresses a thought.”

(Frege, 1997 p. 328)

«إنّ الفكرة، والتي في ذاتها لا تدركها الحواسّ، يغلّفها معطف الجملة [بالألمانيّة «Satz» والمقصود بها القضيّة] القابلة للإدراك، وبذلك نتمكّن من تلقّفها. إذ نقول بأنّ الجملة تعبّر عن فكرةٍ ما.»

لكنّ التّمثيل الذّهنيّ لا يمكن إدراكه بغضّ النّظر عن الإطار المعطى لنا فيه، فالمشاعر، والأحاسيس، والصّور، والرّغبات… تقطن في عالمٍ خاصّ لا يمكن الولوج إليه، وقد وضع «فريغه» أربع خصائص للتّمثيلات (Frege, 1997 p. 334-335)، سأوجزها على النّحو الآتي:

وهذا الموقف سبق أنْ ردّده «فريغه» في ختام مقالٍ غير منشورٍ له، حيث كتب عن الأفكار في «المنطق» «Logic»:

“Unlike ideas, thoughts do not belong to the individual mind (they are not subjective), but are independent of our thinking and confront each one of us in the same way (objectively).They are not the product of thinking, but are only grasped by thinking. In this respect they are like physical bodies. What distinguishes them from physical bodies is that they are non-spatial, and we could perhaps really go as far as to say that they are essentially timeless – at least inasmuch as they are immune from anything that could effect a change in their intrinsic nature. They are like ideas in being non-spatial. Since thoughts are not mental in nature, it follows that every psychological treatment of logic can only do harm. […] . Logic is concerned with the laws of truth, not with the laws of holding something to be true, not with the question of how people think, but with the question of how they must think if they are not to miss the truth.”

(Frege, 1997 p. 250)

«خلافًا للتّمثيلات، لا تنتمي الأفكار إلى ذهن الفرد (ليست ذاتيّةً)، إنّما هي مستقلّةٌ عن تفكيرنا وتصطدم بكلّ واحدٍ بالطّريقة نفسها (موضوعيًّا). وهي ليست نتاجَ التّفكير، لكنّما التّفكير يتلقّفها. في هذا السّياق تشبه الأفكار الأجسام المادّيّة. فما يميّزها عن تلك الأجسام المادّيّة هو أنّها لامكانيّةٌ، وباستطاعتنا التّصريح بأنّها من دون مغالاةٍ أبديّةٌ – على الأقلّ بمقدار ما هي منيعةٌ ضدّ أيّ شيءٍ قد يحدث تغييرًا في طبيعتها الأصيلة. إذ إنّها تشبه التّمثيلات في كونها لامكانيّةٌ. ولأنّ الأفكار ليست ذهنيّةً في طبيعتها، فيستتبع ذلك أنْ كلّ مقاربةٍ نفسانيّةٍ للمنطق لا تؤدّي سوى أذيّةٍ للمنطق نفسه. […] يختصّ المنطق بقوانين الحقيقة/الصّدق، لا بقوانين اعتبار الشّيء بأنّه صادقٌ، ولا بالسّؤال المرتبط بكيفيّة تفكير النّاس، إنّما بالسّؤال المرتبط بوجوب كيفيّة تفكيرهم إنْ كانوا يريدون إصابة الحقيقة.»

لذا يكتشف المنطق قوانين الحقيقة ولا يولّدها، فإذا سلّمنا بالتّفكير المنهجيّ «البوليّ» «Boolean reasoning» يصبح المنطق فرعًا من فروع «علم النّفس التّجريبيّ» «empirical psychology»، وهو قد يكون في هذا الزمن موضوعًا من مواضيع «علم النّفس العصبيّ» «neuropsychology» أو «علم النّفس السّلوكيّ» «behavioristic psychology». وفي السّياق عينه يقول «فريغه» في إحدى نصوص مخطوطاته:

“2 times 2 is 4 is true and will continue to be so even if, as a result of Darwinian evolution, human beings were to come to assert that 2 times 2 is 5. Every truth is eternal and independent of being thought by anyone and of the psychological make-up of anyone thinking it. ”

(Frege, 1979, p. 174)

«إنّ 2 زائد 2 يساوي 4 قضيّةٌ صادقةٌ وستظلّ كذلك حتّى لو توصّل البشر، نتيجة تطوّرٍ داروينيّ، إلى تأكيد أنّ 2 زائد 2 يساوي 5. إذ إنّ كلَّ حقيقةٍ أبديّةٌ ومستقلّةٌ عن تفكير أيّ شخصّ فيها، ومستقلّةٌ أيضًا عن نفسيّة أيّ شخصٍ يفكّر فيها.»

وهذا التّمييز ما بين الفكرة والتّمثيل الذّهنيّ يرتبط بتمييزٍ آخر طرحه «فريغه» وهو التّمييز ما بين التّمثيل و«الشّيء» «object». فبرأيه أنّ النّفسانيّ يخلط تمثيل الشّيء، أي الفكرة الخاصّة التي يحملها المرء عن الشّيء وهي توازي الرّأي، بالشّيء نفسه، أي الشّيء الموجود والمستقلّ عن الفرد المفكّر فيه. إذ لن يكون ثمّة من أساسٍ مشتركٍ إذا سلّمنا أنّ القضايا الرّياضيّة مجرّد تمثيلاتٍ ذهنيّةٍ «Vorstellungen». وتاليًا لنْ يكون ثمّة من مجالٍ للتّعارض، لأنّ المرء لن يملك سوى تمثيله الخاصّ عن الشّيء بدلاً من الشّيء الموضوعيّ المفتوح أمام العديد من الإدراكات الخاصّة (Brockhaus, 1991, p. 511-512).

وهنا لا بُدّ من أنْ أشير أيضًا إلى أنّ المنطق عند «فريغه» يقوم على المنطق الكلاسيكيّ أو التّقليديّ ذي «القيمتيْنِ» «two-valued»، أي قيمتان صدقيّتان إمّا الصّدق إمّا الكذب (بين 1و0)، فإنْ لم تكن القضيّة صادقةً فهي كاذبةٌ وإنْ لم تكن كاذبةً فهي صادقةٌ. وهذه الصّورة التّقليديّة للمنطق هي التي حاول «فريغه» الحفاظ عليها. فالحقيقة عنده مثاليّةٌ، أي إنّها ليست شخصًا، شيئًا، واقعةً… بل إنّها تتعالى عن هذه الأشياء حتّى لو لم يكن ثمّة من أفرادٍ أذكياء يعون بوجودها أصلاً، لأنّ الحقيقةَ قائمةٌ بذاتها ومستقلّةٌ عن الحكم البشريّ. (Mohanty, 1997, p. 275)

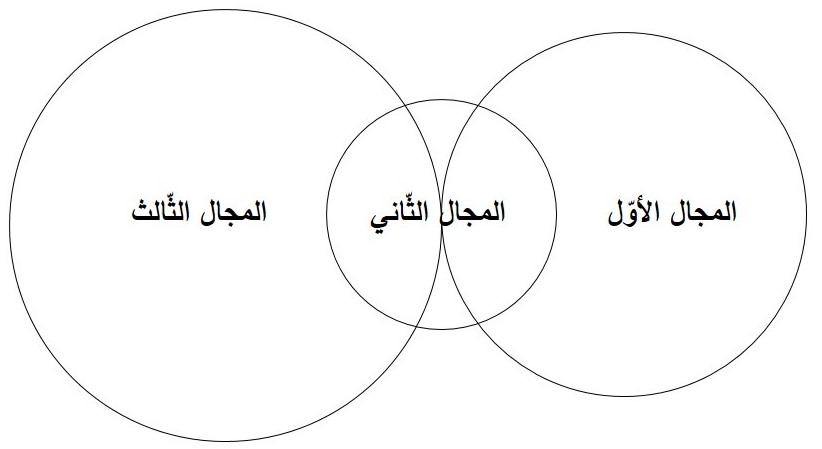

إذن إنّ «الحقائق المنطقيّة» «logical truths» أبديّةٌ، ضروريّةٌ، وموضوعيّةٌ، لا تحدّدها طبيعة الذّهن البشريّ، وتاليًا لا تعكس كيفيّة تفكير النّاس. وتلك الحقائق تُحَدَّدُ عبر موضوعها، أي الأفكار، وهي كياناتٌ مجرّدةٌ «abstract entities» تقطنُ مجالاً ثالثًا ما وراء الزّمان والمكان (1996: Glock, p. 198). فماذا قصد «فريغه» بـ«مجالٍ ثالثٍ»؟

ما هو المجال الثّالث؟

لا يتوجّه «فريغه» في نقده للنّفسانيّة إلى ذاتيّتها فقط، بل يمسّ نقده طرحها القائل بأنّ الكيانات المنطقيّة والرّياضيّة موجودةٌ في العالم المادّي أو الفيزيائيّ (Pelletier, Elio, Henson, 2008, p. 22). لأنّ التّسليم بذاتيّة المنطق يعني بالضّرورة التّسليم بمابعديّته، فعند النّفسانيّينَ يتوصّل الذّهن، عبر التّجربة الحسّيّة، إلى وضع القوانين الرّياضيّة والمنطقيّة. إذن كي يكتمل تفنيد النّفسانيّة في المنطق لا بدّ لـ«فريغه» من التّخلّص من العالم المادّيّ واستبداله بعالمٍ آخر يتخطّى العالمينِ الفيزيائيّ كما الذّهنيّ، ألا وهو «المجال الثّالث» أو «المملكة الثّالثة» «das dritte Reich»، يقول «فريغه»:

“A third realm must be recognized. […] Thus for example the thought we have expressed in the Pythagorean theorem is timelessly true, true independently of whether anyone takes it to be true. It needs no owner. It is not true only from the time when it is discovered; just as a planet, even before anyone saw it, was in interaction with other planets.”

(Frege, 1997 p. 337)

«لا بدّ من الاعتراف بوجود مجالٍ ثالثٍ. […] لذا على سبيل المثال الفكرة التي عبّرنا عنها سابقًا في مبرهنة فيثاغورس هي صادقةٌ أبدًا، أي إنّ صدقها مستقلٌّ بغضّ النّظر عن اعتبارها صادقةً عند أيّ شخصٍ. فهي لا تحتاج إلى مالكٍ لها. إذ إنّها ليست صادقةً منذ لحظة اكتشافها فقط؛ فحالها كحال كوكبٍ كان في تفاعلٍ مع كواكبَ أخرى، حتّى قبل أنْ يعلمَ بأمره أحدٌ.»

هكذا ««بالنّسبة لـ«فريغه» إنّ «المجال الأوّل» هو عالم الأشياء الفيزيائيّة، القائمة زمكانيًّا؛ حيث نتمكّن من الولوج إليه من خلال الإدراك الحسّيّ. «المجال الثّاني» هو عالمنا (أو عوالمنا) النّفسيّ، أي إنّه عالم التّمثيلات، والمشاعر، وعمليّات التّفكير الذّاتيّ والخاصّ بكلّ شخصٍ؛ ونلج هذا العالم عبر الوعي المباشر والاستبطان. أمّا أخيرًا فثمّة «مجالٌ ثالثٌ» يقف نقيضًا مقابل المجالَيْنِ السّابقينِ؛ إذ يحوي الأفكار والأعداد (وقد يحوي أشياء أخرى). وعلى الأرجح يماثل هذا «المجال الثّالث» عالم المُثُل عند أفلاطون»» (2005: Reck, p. 245).

لذا يشارك «فريغه» الطّرح الدّيكارتيّ حول وجود عالمٍ خارجيّ وآخر داخليّ، إنّما في حين أنّ «رينيه ديكارت» «R. Descartes» لجأ إلى اللّه كضمانٍ يعلّل إبستمولوجيّته ويوحّد ثنائيّته المتطرّفة، فقد استعان «فريغه» بعالم أفلاطونيّ ثالثٍ، عالم الأفكار الموضوعيّة، لتأكيد تلك الوحدة (Kenny, 2000, p. 194). ويتميّز هذا العالم بموضوعيّته وثباته أمام التّغيّر الذّهنيّ والفيزيائيّ، وتاليًا يتخطّى النّسبيّة. فالأفكار الفريغيّة، أي بمعناها المستخدم في نظريّة «غوتلوب فريغه»، هي التي تقطن ذلك العالم الثّالث، والذّات المفكّرة هي التي تتلقّف تلك الأفكار، وهذا ما يسمّيه «فريغه» بـ«das Fassen des Gedankens» «تلقّف الأفكار». وقد يختلف اتّجاه المعنى «Sinn»، وتاليًا الفكرة، باختلاف تلقّف كلّ فردٍ، وهذا عيب اللّغة الطّبيعيّة (1995: Kotako, p. 48-50).

وفي «المنطق» يرسم «فريغه» لنا كيفيّة تلقّف المرء للفكرة بدلاً من توليدها:

“As do I not create a tree by looking at it or cause a pencil into existence by taking hold of it, neither do I generate a thought by thinking. […] What is grasped, taken hold of, is already there and all we do is take possession of it.”

(Frege, 1997 p. 237)

«ومثلما لا أخلق شجرةً عبر النّظر إليها أو أسبّب وجود قلمٍ عبر الإمساك به، كذلك لا أولّد فكرةً عبر التّفكير فيها. […] ما يتمّ تلقّفه، أو الإمساك به، موجودٌ أساسًا وجلّ ما نفعله هو الاستحواذ عليه.»

إذ «ليست الأفكار أشياءَ قائمةً في العالم الخارجيّ، ولا هي تمثيلاتٌ.» (Frege, 1997 p. 336) لكنّها تتشارك مع التّمثيلات الذّهنيّة خاصّيّة عدم قابليّة إدراكها، كما تتشارك مع الأشياء القائمة في العالم الخارجيّ خاصّيّة الاستقلاليّة عن الذّات المفكّرة (Kenny, 2000, p. 188). فقضيّة 2+2=4 صادقةٌ، على الرّغم من جهلي بها أو عدم تفكيري في صدقيّتها. لذلك حينما أتحدّث عن الأفكار فأنا أتحدّث عن تلقّفي إيّاها، أي عن اكتشافي وجودها. فإنّ تلقّف الذّات المفكّرة للفكرة لا يعني بالضّرورة امتلاكها، فما يتمّ امتلاكه هو التّفكير لا الفكر، والتّلقّف يشير إلى التّفكير، والتّفكير هو القدرة التي من خلالها تتمّ عمليّة التّلقّف. أضف إلى ذلك أنّ التّلقّف لا يُلغي خاصّيّة الأبديّة عن الأفكار، فهو لا يشير إلى تغييرٍ جوهريّ تحدثه الذّات المفكّرة بالفكرة، مثلما لا يتغيّر أو يتأثّر القمر إذ ما لاحظناه أم لم نلاحِظْه (Frege, 1997 p. 238).

لذلك باستطاعتنا القول بأنّ الأفكار «لامباليةٌ» «indifferent» بنا، فهي حقائق موضوعيّةٌ ومستقلّةٌ عنّا نحن البشر في وجودٍ ما فوق الزّمان والمكان، وتلقّفنا إيّاها أو جهلنا بعالمها لنْ يؤثّرَ في جوهرها الثّابت أبديًّا. في حين أنّ التّلقّف، لا الأفكار في ذاتها، هو صاحب التّأثير المباشر على عالمنا الزّمكانيّ، وذلك لأنّ الكائنات البشريّة تتواصل مع بعضها عبر تناقل الأفكار من دون تغيير أساسها. لذا نسأل مع «فريغه»: «هل يمكن لأحداث تاريخ العالم العظمى أنْ تقعَ من دون تواصل الأفكار؟» (Frege, 1997 p. 244).

خاتمة

إذن، بحسب «فريغه»، نحن نكتشف حقائق المنطق والرّياضيّات، إذ إنّها قائمةٌ هناك في ذلك العالم الأفلاطونيّ الموضوعيّ والأبديّ ذي الجوهر الثّابت واللاّمتغيّر، وليس علينا سوى مدّ بصيرتنا والتقاطها بوساطة «نور العقل». وإذا سلّمنا بأنّ الحقائق هي نتاج ذهننا البشريّ، كما ذهب النّفسانيّون، فإنّ علم النّفس سيحوي العلوم كلّها، وستكون لديه يد السّلطان في الحكم عليها. لذا إنّ غاية عِلمَيْ المنطق والرّياضيّات «التّحقيق في الذّهن وليس في الأذهان» (Frege, 1997 p. 242)، وإلاّ فسنكون أمام ذاتيّةٍ متطرّفةٍ ذات تبعاتٍ خطيرةٍ على العلوم جميعها. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة دراساتٌ تحدّت أفلاطونيّة «فريغه» (أو «واقعيّته» «realism»)، وأعادت تأويل موقفه الإبستمولوجيّ، حيث انخرط في النّقاش عددٌ من الفلاسفة المعروفين أشهرهم «تايلور بورج» «T. Burge». لكن ممّا لا ريبَ فيه هو دحض «فريغه» لمزاعم النّفسانيّة إلى أنْ بات المصطلح نفسه يحمل دلالةً سلبيّةً في المنطق، زِدْ على ذلك دفاعه المستميت عن الموضوعيّة التي كانت ولا تزال أساس أُسس العلوم كلّها.

References

Books

– Brentano, Franz, Psychology from an Empirical Standpoint, Routledge: USA, 1995.

– Frege, Gottlob, Posthumous Writings, Basil Blackwell: Oxford, 1979.

– Frege, Gottlob, The Frege Reader, Blackwell Publishing: USA, 1997.

– Group of authors, Frege: Sense and Reference one hundred years later, Philosophical Studies Series, vol. 65, Springer: 1995

– Group of authors, Gottlob Frege: critical assessments of leading philosophers, vol. 1, Frege’s Philosophy in Context, Routledge: USA, 2005.

– Group of authors, The Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University press: USA, 1996.

– Group of authors, The Cambridge Companion to Frege, Cambridge University press: USA, 2010.

– Soames, Scott, The Analytic Tradition in Philosophy, Vol. 1 the Founding Giants, Princeton University Press: USA, 2014.

– Kenny, Anthony, Frege an introduction to the founder of modern analytic philosophy, Blackwell Publishers: UK, 2000.

– Mill, John Stuart, the collected works of John Stuart Mill, volume VII, a system of logic ratiocinative and inductive being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation, books I-III, University of Toronto Press: Canada, 1974.

– Mill, John Stuart, the collected works of John Stuart Mill, volume X1, an examination of William Hamilton’s philosophy and of the principal philosophical questions discussed in his writings, University of Toronto Press: Canada, 1979.

Articles

– Brockhaus, Richard R., Realism and Psychologism in 19th century logic, in Philosophy and Phenomenological Research, USA: The International Phenomenological Society & Wiley-Blackwell, 1991, Vol. 51, No. 3, p. 493-524

– Mohanty, J. N., The Concept of ‘psychologism’ in Frege and Husserl, in Philosophy & Rhetoric, United States: The Pennsylvania State University Press, 1997, Vol. 30, No. 3, p. 271-290.

– Pelletier, Francis J., Elio, Renée, Hanson, Philip, Is logic all in our heads? From Naturalism to Psychologism, in Studia Logica an International Journal for Symbolic logic, Poland: Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Acadamy of Science & Springer, 2008, Vol. 88, No. 1, p. 3-66.

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.