الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«والموت ليس برديء. إنما خوف الموت رديءٌ. فأما الموت فإنما هو تمام طباعنا: فإن لم يكن موت لم يكن إنسان بتةً (…) ليس برديء أن نكون ما نحن؛ إنما الرديء أن لا نكون ما نحن» – الكندي

«كلّ هو الآخر وما من واحدٍ هو نفسه» – هيدغر

كلمة الاستهلال:

إن معاودة الأثر الفلسفي كل حين، لهو ضرورة على الذي يفكر، لا من أجل التفكير كما كان يفكر صاحب الأثر، بل استعادة البصر بعد حول. وهكذا يجد المتفلسف ذاته في معاودات إلى أسلافه ومعاصريه، الذين صيروا له عالمًا، مسائلًا ما فات، مدركًا أن الفكر لا ينجم إلا من المسبقات التي هيكلت من قبل رؤياه، فالمعاودات السؤولة وحدها لقادرة على الاستئناف وبث الفروقات، والتفكير مع الذي انصرم والدفع به إلى وجهات، وتوليد «أنسباء وشركاء» في الفكر[1]؛ فضيلة هذا الفكر أنه يسأل.

أما أن يستنكف المتفلسف عن الأثر الفلسفي من أجل نقاوةٍ أو محليةٍ ما، دعواها التخلص مما هو غريب وأجنبي، ويتظنن بإعراضه هذا أنه عاد إلا نفسه «الأصيلة»، فذاك عمى من لا يرى أنه هو والغير يقطنون هذا العالم. وبدل أن يظن أنه نسخة واحدة من نفسه، كان الأحرى به أن يسأل: «هل أنا وحدي من أكون أنا؟ أليس لي في مكان ما، نظير أو توأم؟»[2]، هذا الانفتاح على الآخر والتساؤل عن أغيار العالم، لقادر على تذكيرنا بأن الفكر تفكيرٌ مع آخر، لا ليس مونولوجًا ذاتيًا محضًا؛ الآخر الذي قدّ من نفس العالم: هو يحزن مثل حزني، ويتألم مثل ألمي، ويفرح مثل فرحي، وهو أقل وأكثر مني[3]، وهو أيضًا مثلي في يومٍ ما سيموت.

الموت هو ثيمة هذه المقالة، لا من أجل رفع الحيلة عنه، أو بيّان محاسنه، بل الإيضاح أن الموت بوصفه نهاية المواقف-القصوى[4] للإنسان حدث لإعادة التفكير في النفس والغير، والأسئلة التي تحرك هذه المقالة: كيف تم التفكير في الموت الخاص بكل فرد في الكينونة والزمان؟ وعلى ماذا يدل الموت؟ وما منزلة موت الآخر؟سنبدأ من الكينونة والزمان حيث تم التصور الكامل للموت الخاص، ومن ثم الإيماءة نحو الموت والآخريّة.

مقدمة عن «الكينونة والزمان»:

رغم أن هذه المقالة لن تناقش سوى فقرات محددة من الكينونة والزمان، فإنه لزامًا على من يود إظهار هذا الكتاب -حتى لو كان جزئيًّا- أن يوضح بضعة أمور: «الكينونة والزمان» ليس كتابًا عاديًّا لأنه فقط أعاد فهمنا للوجود والعالم، الزمان والتاريخ، الوجدان وعلاقته بالفهم، والكثير ممّا لا يؤخذ بأجمعه؛ وما هو بآية زمانه لأنه احتوى في عباراته على الحوشيّ كما ينبه المؤلف في تقديمه؛ مراوحًا بين الاستعمال اليومي للكلمة والعتيق منها، أو لتكلفه في خلق المفاهيم[5]، أو لطبيعته الدورانيّة الذي بالسؤال يبدأ وبجملة من الأسئلة ينتهي، ولا إلى الصعوبات الترجمانية التي يشير إليها التراجمة في كل مقدماتهم[6]؛ بل لأنه أيضًا ليدعو الإنسان إلى التفكر في أخص إمكاناته، أن يصيخ بسمعه إلى نداء الغريب الآتي من وحشة الكينونة في العالم.

نذكر هنا بأن الكتاب في جزئِه الأول (المنشور) يحتوي على (83) فقرة مقسمة إلى قسمين كبيرين مع مقدمة: البطل الذي يدور حوله هذا الكتاب هو الدازاين (الكائن الإنساني منفتحًا)[7]، بما أن السؤال عن معنى الكينونة لا يعاود ويتملك إلا بعد تأويل أصيل للسائل، والسائل هو الدازاين ذاته. النتيجة الأهم في القسم الأول المتعلق بتحليلٍ تمهيدي لهذا الكائن (الدازاين) هو التوصل إلى أن الدازاين في ماهيته «عناية»؛ عناية تتعلق بإمكانيّة الكينونة (في العالم)، إذًا هو مفهوم وجوداني لا وجودي(existenziell)، فالتأويل الذي يخترق هذا الكتاب هو تأويل وجوداني (existenzial)، أي؛ البحث عن البنى التي تشد الوجود برمته[8].

لا يتعلق الأمر بتحليل وجودي-عيني، مثل أن يسأل أحدهم عن معنى الحياة، أو ماذا نفعل إزاء الكوارث، أو اختيار أحدهم هذا الاختيار دون غيره، هذه قرارت عينية، أما الوجوداني فهو لا يتعلق سوى بالفهم الصوري للوجود؛ لكن هذا لا يعني التضحية بالوجودي، بل هو تحرير وتسريح للوجودي الذي يلازم كل وجوداني. يمتاز التحليل الوجوداني وكما يؤكد المؤلف في غير موضع، بأنه سابق على كل العلوم، فالتحليل الوجوداني للوجدان (المزاج) يختلف جذريّاً عن التحليل النفساني-العصبي، فالمزاج هو كيفية تطبع الفهم في كل مرة، ينطلق من أن الدازاين ملقى به في العالم[9]، لا فقط رد المزاج إلى التكوين البيو-كيميائي للدماغ، ولا يقدم التحليل الوجوداني إجابات حول الماورائيات، يبقى التحليل الوجوداني منتميّاً إلى الوجود والعالم، ضرب من التحليل الذي لا يرضى سوى بهذا الوجود أفقًا والعالم زاويةً للنظر. الدازاين (الذي هو نحن) هو واقعاني من جهة أنه مقذوف أو مرمى في العالم جبرًا، فهو في كل مرة صدى تلك الرمية، وهو منحط أو ساقط لدى الأشياء والكائنات التي ينشغل بها مع الجمع الغفير من الناس[10]، ولا يحمل هذا الوصف أيّ قيمة أخلاقية، بما أن التحليل الفينومينولوجي-الأنطولوجي لا يبتغي سوى الإمساك بالظاهرة في عنفوانها الأول.

أما فيما يتعلق بالقسم الثاني المعنون بـ«الدازاين والزمانية» فبعد ما تم تأويل الدازاين بوصفه عناية، يبقى السؤال عن الظاهرة التي تجعل من العناية ممكنة، نجد الإجابة -بعد تحليلات كثيرة- في ظاهرة الزمانية التي تزمّن العناية، إلا أن هذه النتيجة لا يصل إليها هيدغر إلا بعد المرور من ظاهرة الموت التي تنتظم في بداية القسم الثاني؛ إذ ذاك فقط يكون إعلانه «إنما العناية هي كينونة نحو الموت» مفهومة في كثافتها وشفافيتها في آن؛ فماذا تعني الكينونة نحو الموت؟ ومن هو المائت؟ وكيف الجمع بين العناية والموت؟

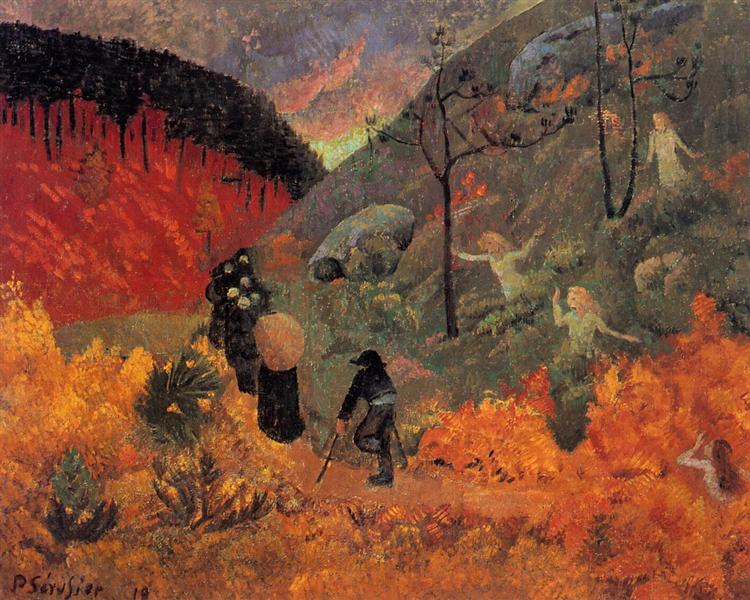

لوحة الأزمنة، بول سيروزيه

الدازاين نحو نهايته:

1– الغير، الإنابة، الكليّة

كما وضحت آنفًا، تتمفصل الفقرات المخصوصة للموت في بداية القسم الثاني، حيث أن هيدغر يرنو إلى تحليل الموت من أجل الظفر بكليّة الدازاين؛ من حيث أن الموت هو إمكانية أن يصبح الدازاين كلًا وتامّاً، وهذه الكلية هي التي تشد ظواهر الدازين بعضها ببعض، على إثر ذلك تصبح الظواهر الوجودانية (كالعناية والوجدان) لها من الناحية الفينومينولوجية قابلية الافتسال بعضها من بعض، فالكلية لها طابع دوري، تجد تمامها في موت الكائن الموسوم بأنه كينونة-نحو-النهاية (Sein-zum-Ende). إذًا، بما أن الكينونة-نحو-النهاية شهادة على كلية وتماميّة هذا الكائن فإن الأمر يتوجه نحو السؤال التالي: هل موت الغير شهادة صالحة على هذه الكلية؟ تنتدب §47[11] و §48[12] للإجابة عن هذا السؤال وعلى سؤال آخر هو: هل لظاهرة الموت إمكانية أي نيابة؟ هل يستطيع أحد أن ينوب عن أحد بموته؟ نملك إمكانية الإجابة عن هذه الأسئلة فقط حين نعاود ونفكك ظاهرة الموت، يبتغي هيدغر إعادة الموت إلى الوجود (ماهية الإنسان)، متصوّرًا الموت بوصفه نهاية الكينونة-في-العالم، فالموت هنا لا يعني الانقراض أو النفوق بعامة، ولا خسران الحياة بالنسبة للبعض، فالموت وضمن تعريفه الأولي هو الإمكان المخصوص لكل كائن، هو يدل على إمكان-كينونة لا يقبل الإنابة «لا أحد يحمل عن غيره وفاته»[13]، فموت الآخرين لا يصلح أن يكون شهادة على الإمكان الخاص بكل نفس، وبما أن الدازاين هو في كل مرة له كينونة، هو أيضًا له في كل مرة موته.

أن الدازاين يموت معناه أن ينتهي ويصبح كلًا، فمنذُ يومه الأول هو يحمل عدم الكلية (ما ليس بعد) التي تخصه، وعند وفاته تبلغ تمامها. لا يعني الانتهاء والكلية نضوجًا ما (مثل نضوج الثمرة)، أو انقطاعًا مثل انقطاع المطر، ولا حتى اكتمال لجاهزية ما (اكتمال لوحة)، ولا تمام المجموع حين سداد الدين؛ كل تلك الانتهاءات لا تفي الانتهاء الفريد الذي للدازاين (بوصفه كينونة في العالم)، وبدل الكينونة-عند-النهاية (التي للكائنات) يبلغ الدازاين درجة الفرادة والتصوّر (الأنطولوجي) من حيث أنه كينونة-نحو-النهاية. توصيف خصّ به (الدازاين) لأن موته إمكان-كينونة (Möglichsein) لا مجرد نازلة تصيبه فيزول.

2– في حدود التحليل الوجداني للموت وارتسام بنيّته

نعود مرةً أخرى إلى الفرق بين التحليل الوجوداني وبقية التحليلات؛ هذا إذا ما أردنا أن نساير الكينونة والزمان في دوريّته، فـفي كل مرة نعتقد أن الظاهرة التي تمت معالجتها قد تم الانتهاء منها، يباغت هيدغر القارئ بأنه يزيد من زخم ما سبق ذكره، وكأنه لا يستكن إلا ليندفع مرة أخرى. ما تقف دونه التأويل الوجوداني هو إضافة أي معنى للموت، أو الإجابة عن ما بعد الموت، بل هو لا يسأل عن تلكم الأسئلة.

تقف §49[14] لتأكيد الفارق بين التأويل الوجوداني للموت وتأويلات أخرى ممكنة؛ فما يتشوف إليه التأويل الوجوداني هو الهيئة أو الإمكان المخصوص للكائن نحو نهايته، لا الكلام الوجودي حول الاستطاعة أو المقدرة على الموت، ولا التحليل العلمي-الطبي حول ما هو الموت وما الميّت، فكل تلك الخطابات قد قالت قولها حول الظاهرة، وإن الظاهرة التي تتوسط كل تلك التحليلات حول الموت هي مفارقة الحياة ( Ableben)، أما الوصف الوجوداني الخاص بكينونة الدازين نحو موته فهو الوفاة ( Sterben ). مفارقة الحياة ممكنة لأن الوفاة بوصفها كينونة-نحو-الموت قد قومتّ هذا الكائن (الدازاين) من قبل.

تضيف §50[15] ارتسامًا آخر للكينونة نحو النهاية، ينطلق من الهيئة الأساسية للدازاين الذي تم إنجازه في القسم الأول (§41)[16] أيّ؛ العناية (Sorge). بيّنت الفقرة المشار إليها (41) أن العناية بما هي ماهية للدازاين سابقة على ظواهر من قبيل الإرادة، الرغبة، والدوافع، تلك الظواهر عينيّة لا أنطولوجيّة-وجودانيّة-صوريّة، وتم تعريف العناية: كينونة-متقدمة-على-نفسها (في العالم)، وهذا التعريف يتواشج مع الدازاين (الذي هو نحن) بوصفه كينونة-في-العالم، لا تعريف مصطنع مقحم على الكائن، فـنحن أمام كتاب له خصوصيّة معجمية، دون محاولة مجاراة استداراته -وهي لكثيرة- لن يكون مفهومًا بإطلاق.

إذا لم يكن الموت بالأمر الذي يؤجل، أو ما ليس قائمًا، فما الوصف الأنسب لمواتاته لنا؟ تجيبنا الفقرة (50): «النهاية تحدق بالدازاين. …[الموت] ما يوشك أن يكون»[17]، وشوكيّة الموت متميزة عن الوشوك اليومي، نقول أحيانًا: “على وشك الوصول إذا اقتربنا من الموقع”، إلا أن الموت لا يوشك هكذا؛ هو يوشك دون تعيين (متى)، هو الذي في كل مرة يكاد أن يوشك، وعلى الدازاين (أنا نفسي) مهمة الاضطلاع به في كل مرة ما دام له وجود «إن موته هو إمكانية كونه يمكن ألا يكون هناك [في العالم] مرة أخرى». بهكذا تحليل يكون الموت الخاص بكل فرد هو الإمكان الأقصى، الذي لا يمكن القفز عليه أو تجاوزه، وغير المتعيّن بمتى؛ وشوك يتربص بـالكائن بما هو مقذوف إلى موته، وما أحسن من القلق الوجوداني في تذكير النفس بأن تعتنيّ بمستطاع قدرتها، بموتها.

3-الكينونة اليومية نحو النهاية وأصالة المنون

من §51[18] إلى §53[19] نكون قد وصلنا إلى التحليل النهائي لظاهرة الموت، سيقوم هيدغر بعمل سالب أخير يتوجه نحو اليومي بوصفه نمط كينونة يروْتِن (من روتين) الدازاين، فـفي اليوميّ يكون الهُمّ أو الناس ( das Man) قد قالوا وفعلوا، بل الدازاين ينتمي للناس، لقيلهم وقالهم، وتفسيراتهم اليومية، أكثر من ذاته. في الحياة اليوميّة يكون الموت مجرد أخبار، وأحداث على مدار الساعة، وفي أشد التوصيفات اليومية انحطاطًا يكون الموت إشاعة، وبين هذا وذاك أضحى الموت «…حدثًا معروفًا، يطرأ داخل العالم»[20].

ضمن الكينونة-معًا-الواحد-و-الآخر ثمة ضرب من الطمأنينة لمراوغة الموت: ها هو المشرف على الموت الذي يرقد في المشفى، يجتمع من حوله الناس، محاولين إقناعه وطمأنته بأنه سيعود إلى يوميّته، إلا أن هذه المواساة لا تواسي سواهم (الناس)، وكأن المشرف على الموت يفصل بينهم وبين موتهم، وإذا ما مات سيقومون بإكرامه في شعائر الدفن؛ كل تلك الطقوس هي طمأنة للأحياء، فحين يموت أحدهم لا نكون سوى بجواره ولا أكثر من ذلك. بالنسبة إلى هيدغر الموت لا يكون في كل مرة إلا خاصًا؛ الذي يموت هو الأنا نفسي أما الناس فهم على الأغلب يفارقون الحياة. مزاج الناس اليومي حول الموت هو الخوف، أما القلق فهو وجدان (مزاج) ينبث من أننا كائنات مرمى بها إلى موتها و«إن الهُم ليمنع شجاعة القلق أمام الموت من البروز».

تستمر §52[21] في مناقشة كينونة اليوميّ لا من أجل السلب بل لإضافة عمل موجوب؛ وهو الظفر بمفهوم وجوداني كامل للموت. هنالك يقين يومي يعرفه الكل: «إن شأن المرء أن يموت يومًا… لكن مؤقتًا ليس بعد … لا أحد يشك في أن المرء يموت»[22]، هذا اليقين اليومي هو ينتمي إلى اللا-أصالة من جهة أنه في كل مرة يعيّن الموت بوصفه الليس-بعد أو بالأمر المؤجل، الموت يهب الدازاين يقينًا فريدًا، فرادة تنبثق من عدم تعينه، «… يقينيّة الموت إنه ممكن في أي لحظة»[23]، وبعد عمل مضنٍ يصبح المفهوم الكامل للموت هو: الإمكان الأخص الذي لا يتعلق بشيء، واليقيني من غير تعيّن (دون متى)، والذي لا يمكن تجاوزه، والخاص بكل فرد دون سواه؛ وبذلك استكملت الكينونة نحو النهاية تعريفها. يبقى الآن عمل موجب ينطلق من الأسئلة التالية: كيف السبيل إلى أصالة الموت؟ وهل يستطيع الدازاين أن يفهم على نحوٍ أصيل إمكانه الأخص والمنطلق من التعيين الكامل للموت؟ وهل يمكّن الفهم الأصيل للكينونة نحو الموت (Sein-zum-Tode) الاختيار والإمكان الوجودي اليومي؟

مهمة §53 والأخيرة الإجابة عن الأسئلة السالفة. يتعلق الأمر بمنح الدازاين كيفية لفهم الإمكان الأقصى الذي له، والفهم هو نمط من الانفتاح المصحوب بمزاج، والحالة الوجدانية (المزاجية) لها وظيفة تأويلية-وجودانية لا نفسية، والقلق هو المزاج الأصيل الذي يمفّهم النفس أنها في وحشة الكينونة-في-العالم. يقيم هيدغر تمييزًا بين الانتظار والاستباق؛ كل انتظار تنشغل بتحقيق المنتظر الذي لم يتحقق بعد، ولقد وضحنا أن الموت له وشوك متميز؛ لذلك لا يمكن انتظاره. الحل الوجوداني لفهم أصيل للكينونة-نحو-الموت بوصفها كينونة-نحو-إمكانيّة ما هو الاستباق (Vorlaufen)؛ والاستباق لا يتعلق سوى بالفهم القلق بالإمكان الذي لنا. ينبه هيدغر أن نفهم لا يعني أن نحدق، بل الإبصار بمستطاع الكينونة التي تجعل من الوجود الأصيل ممكنًا. بالاستباق يتحرر الدازاين من الموت اليومي، بل وتنحل صلاته بالآخرين، وبعدها يستطيع أن يختار اختياراته الوجودية. يتبين الآن أن الدازاين «قدرة كينونة كلية»، وما تلك التحليلات إلا من أجل أصالته، وأن يكون حرًّا إزاء موته.

وفي الأخير نجمل الأمر: الاستشراف الوجوداني وجد معناه في الاستباق، ووجدانه القلق. يستبق الدازاين من أجل أصالة موته؛ وبذلك تكون العناية (كينونة متقدمة على نفسها) كينونة-نحو-النهاية، تلتحم العناية بالزمانية في الدازاين، فالذي يمكّن العناية من التقادم هو الزمان المبثوث فيها سلفًا؛ بهذا التواشج بين العناية والزمانيّة يكون الدازاين هو «المنون»، الذي يجمع بين الزمان والموت. وبموته هو لن يمنّ على أحد بوجوده.

خاتمة: الآخر الذي يموت

الوفاة لا تتعلق إلا بالذي يحتضر، من هو على مشارف الموت، أو حتى الذين يتوفون فجأة، إلا أن الإنسان لا يعيش إلا مع آخرين، ما يسميها هيدغر الكينونة-معًا(being-with)، موت الآخر ليس مجرد شكل أوليّ من لفت الانتباه أو أقل أصالة من موتنا الخاص، بل الآخر هو من سيواصل فقداننا واستذكارنا بعد موتنا، يشير ريكور إلى تجربة الفقدان والحزن: فقدان العزيز الذي كان معنا، وستبقى ذكراه تذكيرًا بأننا على قيد الحياة، وبفقدانه نفقد المشترك الذي كوننا؛ والحزن سواء الذي لنا حين الفقد أو حزن الذين نحبهم بعد موتنا، «استباق الحزن» للذين سيبقون على قيد الحياة من بعدنا ليمدنا بشهادة أن نقبل ونتصالح مع موتنا[24]؛ يشير القديس أوغستينوس في اعترافاته أنه حين مات صديقه أصبح هو نفسه أناه الآخر.

ريكور يود الاكتفاء بأننا أحيّاء حتى الموت لا الكينونة-من- أجل-الموت. ريكور الذي فكر مع هيدغر حتى النهاية، والذي يفكر ضمن المنعرج اللغوي ليعرفنّ أن الموت لا يكون إلا ضمن الشروط الاجتماعية-اللغوية التي تؤطر سرديّة الذي يموت، وهو يود أن يسرد حياته مع آخرين قادرين على الاستماع، التلقي، التذكر، وتحمل التبعة الأخلاقية، محبذًا معجزة الولادة وبهجة العيش حتى النهاية؛ لأن الكينونة كينونة ضد الموت[25].

ستظل أطروحة هيدغر حول الموت شهادة قصوى لإعادة التفكر ومعاودة تأويل ظاهرة الموت في حدود الوجود البشري، فالموت «مهد الإشكالات» حيرة اللا-كينونة التي تجثم على ثقافة ما لتسأل الأسئلة الكبرى [26] . هنا أنهي مؤقتًا بمقطع من قصيد لشاعر زامن هيدغر، وكم يجود علينا الزمان حين يلتقي الشاعر والفيلسوف:

«سيديّ، امنح كل واحد موته الخاص. ليكن موته منبثقًا من هذه الحياة التي وجد فيها الكآبة و حُبًّا ومعنى. فنحنُ لسنا سوى اللحاء والورقة. الموت الكبير الذي يحمله كلٌ في داخله هو الثمرة والمركز الذي حوله يدور كل شيء. (…) فلئن كان الموت عسيرًا ومجهولًا فلأنه ليس موتنا نحن، بل هو شيء في نهاية المطاف يخطفنا بدل ذلك الذي ينبغي أن ينضج» [27] – ريلكه

المراجع والتعليقات:

[1]-عبارة فاتنة للكندي في كتابه إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى:

الكندي، كتاب إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى. تحقيق وتقديم أحمد فؤاد الأهواني، آفاق للنشر والتوزيع، 2021، صـ79.

[2]- موريس ميرلوبونتي، المرئي واللا مرئي. ترجمة عبدالعزيز العيادي، المنظمة العربية للترجمة، 2009، صـ180

[3]- المرجع السابق، صـ63

[4]- حاول أحد الباحثين ربط مفهوم الموت عند هيدغر بوصفه نهاية المواقف-القصوى( Grenzsituationen ) لياسبرز. انظر:

William D. Blattner, “The concept of death in Being and Time.” In: Heidegger Reexamined. Edited by H. Dreyfus and M. Wrathall. Routledge, Vol. 1 2002, pp:324-325

[5]- الكينونة والزمان، مارتن هيدغر. ترجمة وتعليق فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد، 2012. ص 104-105

[6]- من الممكن الرجوع الترجمة إلى العربية فلا تكاد تخلو صفحة إلا مع تنبيه حول الصعوبات، وقد اختصرت J.Stambaugh الصعوبات في تقديمها لترجمتها الثانية للكينونة والزمان. انظر:

Martin Heidegger, Being and Time. Translated by J. Stambaugh, Revised by D. Schmidt, Sunny Press, 2010, pp: xxiii-xxvi

– وهذا شارح وترجمان إندونيسي ( بودي هاردمان) فضل عدم ترجمة Sorge (العناية) مكتفيّاً برسمها الألماني لصعوبتها؛ فكل ترجمة ستختار معنى من معاني Sorge ( الهم والمبالاة والعناية) دون الإيفاء بالمقصد الهيدغيري. راجع:

[7]- ما هو مهم في الدازاين هو أنه منتفح فالبادئة (-Da) لا تعني سوى الانفتاح والانوجاد -بحسب فون هرمان- لا التموضع في الزمان والمكان كما يظن البعض. را:

Friedrich-Wilhelm von Herrmann, “Dasein and Da-sein in Being and Time and in Contributions to Philosophy (From Enowning).” Translated By Bernhard Radloff, In:Heidegger, Translation, and the Task of Thinking (Essays in Honor of Parvis Emad), Edited by Frank Schalow, Springer, 2011, pp: 213-219.

[8]- فتحي المسكيني، التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج من العصر التأويلي للعقل؟. جداول للنشر، 2011، ص 46-47.

[9]- مارتن هيدغر، المرجع السابق، صـ270

[10]- فتحي المسكيني، المرجع السابق، صـ62

[11]- مارتن هيدغر، المرجع السابق، ص 432-438

[12]- الكينونة والزمان، مارتن هيدغر. ترجمة وتعليق فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد، 2012.، ص438-445

[13]- المصدر السابق، صـ436

[14]-المصدر السابق، ص 445-449.

[15]- المصدر السابق، ص 450-454.

[16]- المصدر السابق، ص 361-370

[17]- المصدر السابق، صـ451 الإضافة من عند الكاتب.

[18]- المصدر السابق، ص 454-458.

[19]- المصدر السابق، ص 464-475

[20]- المصدر السابق، صـ455

[21]- المصدر السابق، ص 458-464.

[22] المصدر السابق ، صـ458

[23]- المصدر السابق، صـ462

[24]- بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان. ترجمة جورج زيناتي، الكتاب الجديد، 2009، ص 528-529.

[25]- بول ريكور، حيّ حتى الموت متبوعًا بشذرات. ترجمة عمارة الناصر، منشورات ضفاف، 2016، صـ111

[26]- جيل دولوز، الفرق والمعاودة. ترجمة عبدالعزيز العيادي، طوى للثقافة، 2015، صـ223.

[27]- راينر ماريا ريلكه، كتاب الساعات وقصائد أخرى. ترجمة كاظم جهاد، منشورات الجمل، 2009، ص 213-216.

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.