حين كنا نلعب: في مديح زمنٍ لا يُنتج شيئًا | بدر مصطفى

مقالة تأملية آسرة، تتنقل بين مشهدٍ بسيط لطفلة تلعب بالماء، وتأمل عميق في معنى الزمن، والعمل، والحضور الإنساني في عالم...

ذات مساء ليس ببعيد، كنت أراقب طفلتي الصغيرة وهي تمضي ساعةً كاملة في محاولة نقل الماء من كوب إلى آخر. لم تسأم. لم تسأل لماذا. ولم تنتظر أن يُقال لها “أحسنتِ”. كانت منشغلة تمامًا في فعلٍ لا طائل منه، لكنها كانت فيه أكثر حضورًا مما رأيت في أي قاعة درس، أو اجتماع أكاديمي، أو منشور منتفخ بالإنجازات. لحظتُها تلك—التي قد يسميها الكبار “تضييعًا للوقت”—كانت لحظة كثيفة، ومفعمة، ومكتفية بذاتها.

أدركت حينها أن شيئًا في داخلي قد تغيّر دون أن أشعر، وأنني، كما كثيرين غيري، قد خضعت طويلاً لقوانين زمن لا يعترف إلا بما يُنتج، ولا يُكافئ إلا من يحوّل كل لحظة إلى مكسب، وكل شعور إلى أداء، وكل وقت فراغ إلى مشروع.

ولأن مرحلة الطفولة تحديدًا لا تُدرَك تمامًا حين نكون في قلبها، بل بعد أن نُقصى عنها، فإنها تعود إلينا على هيئة إحساس داخلي بالفقد. الفقد لا يكون في اللعب، ولا في البراءة، بل في الزمن الذي كان يسمح لنا بأن نكون بدون وظيفة. كنّا هناك، فقط، بلا حاجة إلى تبرير وجودنا. لم يكن أحد يسألنا ماذا نفعل بوقتنا، لأن أحدًا لم يكن يتوهم أن الوقت قابل للاستهلاك مثلما يُستهلك المال، أو يُختزن كما تُختزن البيانات. لم نكن نؤمن بأن على كل ساعة أن تُثمِر، أو أن ما لا يؤدي إلى نتيجة هو هدر يلحقه شعور بالذنب.

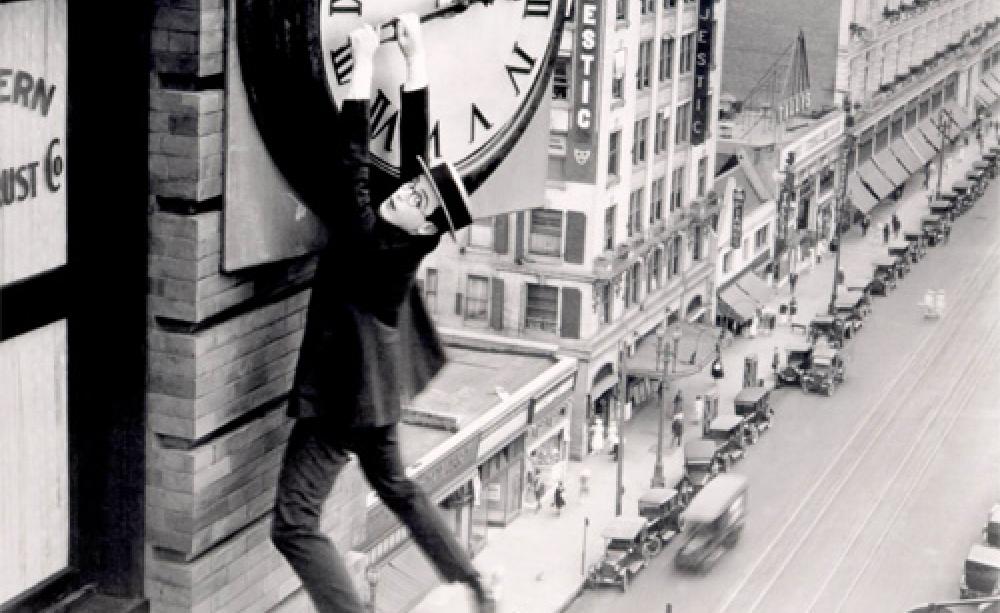

كان اللعب هو البوصلة. وكان اللعب، في جوهره، ضد الزمن الذي نعرفه اليوم. لعبنا لا يُستثمر. لا يدخل في سيرة ذاتية. لا ينتج مهارة. ولا يسهم في بناء العلامة التجارية للذات. اللعب، كما كنّا نمارسه، لم يكن بديلاً عن شيء. لم يكن رمزًا لمرحلة ننتقل منها إلى ما بعدها. كان هو المرحلة وهو المعنى وهو الاكتفاء.

ثم وقع التحوّل بهدوء. دخلنا “الزمن الثاني” دون أن نشعر. لا جرس قرع، ولا بوابة فُتحت، ولا نذير. فقط وجدنا أنفسنا نُسأل: ماذا فعلت اليوم؟ كم أنجزت؟ إلى أين وصلت؟ ومع هذه الأسئلة، بدأ المردود يُستبدل باللعب، والخطة بالدّهشة، والاستباق بالانتظار. حتى مشينا تغيّر: لم نَعُد نتمشى أو نتسكع في الشوارع. حركتنا محسوبة ومتجهة نحو هدف. لم نَعُد نراقب الطريق، بل نحسب الوقت اللازم للوصول.

في هذا الزمن الجديد، لم نُطالَب فقط بالنجاح، بل بأن نُظهر نجاحنا. لم يكفِ أن نُنجز، بل أن نحسن الترويج لما أُنجز. صارت الذات مَعرِضًا مفتوحًا، والسيرة الذاتية ميدان صراع دائم. نُقارن أعمارنا، إنجازاتنا، عدد الكتب التي قرأناها، عدد الكلمات التي كتبناها، عدد الجمهور الذي تابعنا، عدد الكيلوغرامات التي فقدناها، عدد الخطوات التي قطعناها كل صباح. ما لا يُقاس لا يُعَد. وما لا يُحتَسب لا يُحتَرَم.

وحين نُحاول أن نتذكّر آخر مرة ضحكنا فيها من قلبنا دون أن ننظر إلى الهاتف بعد ذلك بثوانٍ، أو دون أن نقول “أحتاج أن أشارك هذه اللحظة”، ندرك أن شيئًا قد اختفى. ذلك الشيء الغامض، الهش، الكثيف، الذي كنا نسكنه حين كنّا نلعب، لم يعد يجد مكانًا هنا!

لقد نجح عصرنا أن يقنعنا بأن علينا أن نستخدم وقتنا جيدًا، وأن كل لحظة يجب أن تعود علينا بشيء، وأن الشعور بالذنب حين لا تفعل شيئًا “مفيدًا” هو علامة وعي، لا علامة اختناق. تُحوّلت الرغبة إلى استثمار، والراحة إلى تقنية، والنوم إلى مسألة طبية، والوقت الحر إلى مساحة قابلة للاستغلال.

في زمن الإنجاز، كل شيء مشروع: نفسك، وصورتك، وصوتك، ويومك، وفكرتك. كل شيء يصبح منتَجًا أو نصف منتَج، أو فكرة منتَج محتمل. تُجبرك على أن ترى ذاتك كما لو كانت شركة ناشئة، كل يوم فيها يجب أن يقترب من لحظة التدشين أو لحظة التوسّع. حتى العلاقات تصبح جزءًا من سيرورة بناء الذات: مَن حولك ليسوا أصدقاء فحسب، بل شبكات دعم، وفرص تطوير، وأدوات نمو.

لكن وسط هذا كله، ما الذي يبقى؟ أي شكل من الحياة يظل بعد أن يُضغط كل شيء فينا إلى أقصى حد؟ ماذا تبقّى من أعمارنا بعد أن جرّدناها من كل ما لا يُؤدي وظيفة؟

من العبث التظاهر بإمكانية العودة إلى الزمن الأول. الطفولة ليست بابًا نعود إليه متى شئنا. لكن يمكننا، ولو بالتواءٍ في الداخل، أن نستعيد موقعًا صغيرًا فيه. مساحة غير مأهولة بالإنجاز، بلا كاميرا، بلا تقييم، بلا متفرّج. لحظة صغيرة لا نُجيد فيها شيئًا، ولا نُحسِن التعبير عنه، ولا نريد لأحد أن يشهدنا فيها.

لحظة كهذه كافية لتذكيرنا بأننا لسنا آلات تحسين، ولسنا مقاولين دائمين لبناء النفس. نحن، في النهاية، كائنات هشّة، تفرح بلا سبب، وتتأمل بلا غاية، وتخترع المعنى حين يختفي. نحتاج أن نلعب—لا لكي نتطور، بل لكي نتحرّر ولو لحظة من كل ما يُراد بنا أن نكونه.

الزمن الذي لا يُنتج شيئًا، هو الزمن الوحيد الذي يعيدنا إلى أنفسنا. لا لأننا نخرج منه بأفكار جديدة، بل لأننا لا نخرج منه بشيء. نكتفي به، كما اكتفت طفلتي بذلك الماء المنسكب بين كوبين، وكانت حينها، في ما أظن، أكثر قربًا من معنى الحياة مما نحن عليه حين نُقدّم عروضنا، ونُحصي أعمالنا، ونُهيّئ خطاب القبول التالي.

…………………………………………..

الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر الكاتب فقط.

مقالة تأملية آسرة، تتنقل بين مشهدٍ بسيط لطفلة تلعب بالماء، وتأمل عميق في معنى الزمن، والعمل، والحضور الإنساني في عالم...

أتشعر بالملل؟ تعلم كيف تستعمل هذا الشعور المزعج لتبدل مشاعرك وتستعيد سيطرتك على حياتك واهتماماتك.

ستؤدي طرائق تجنب تأثيرات المناخ إلى تغييرات جذرية في العالم.

الزومبي يرمزون إلى الأسهم ذات القيمة: صامتون، ينتشرون بهدوء، ويفتقرون إلى الوعي، لكنهم يمثلون سوقًا متنامية بلا قيود واضحة أو...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.