الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

تمهيد للترجمة

هذا النص، الذي يظهر للمرة الأولى في العربية، كتبه الفيلسوف الفرنسي موريس ميرلوبونتي Maurice Merleau–Ponty (1908- 1961). ونشره في كتابه المعنى واللامعنى Sense et non- sense، الذي صدرت طبعته الأولى بالفرنسية عام (1948) [1]. وقد خصص موضوعه عن الرسام الفرنسي بول سيزان (1839- 1906) Paul Cézanne، مستعرضًا تجربته في فن الرسم.كان سيزان هو الرسام الأكثر حضورًا في نصوص ميرلوبونتي، على تنوعها؛ إذ مثّل بالنسبة له حالة خاصة في جماليات التصوير. فقد استطاعت فرشاة ألوانه أن تمد الجسور بين عالمي الأذهان والأعيان، وأن تردم الهوة بين العين والعقل، المحسوس والمعقول، والذات والعالم. وهو ما حاول ميرلوبونتي القيام به في مشروعه الفلسفي، الذي استهدف من خلاله تجاوز تلك الثنائية الممتدة في تاريخ الفلسفة؛ أعني ثنائية العقل والجسد. يستدعي ميرلوبونتي في هذا النص السيرة الذاتية للرسام، لكنه لا ينحو منحى فرويد في تعامله مع دافنشي؛ بمعنى أنه لا يتخذها مدخلًا لقراءة أعماله، بل يستحضرها بوصفها نص توثيقي عن عالم الفنان وتجربته في إنجاز عمله.

النص:

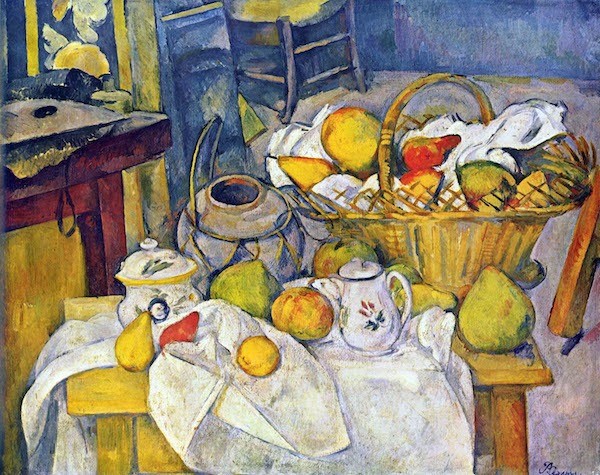

احتاج إلى مائة جلسة عمل لإنجاز لوحة طبيعة صامتة، وخمسمائة جلسة لإنجاز بورتريه. كان ما نسميه عملًا فنيًا أشبه بالنسبة له بدراسة بحثية للموضوع، محاولة لمقاربة فن الرسم. كتب قبل شهر من وفاته في 1906: “لقد كنت في حالة اهتياج فكري واضطراب عظيم لدرجة خشيت معها أن أفقد عقلي الضعيف…والآن يبدو أنني أفضل حالًا وأرى بوضوح المسار الذي تتخذه أعمالي. هل سأصل يومًا إلى هدفي الذي طالما اقتفيت أثره وبحثت عنه طويلًا؟ لا زلت أتعلم من الطبيعة، ويبدو أن خطوات تقدمي بطيئة”. كان الرسم عالمه وطريقته في الحياة. استطاع أن يجمع في داخله بين معاناته الحياتية وبين إصرار متواصل على شد التصوير إلى العالم والطبيعة، بين اضطرابه وحياته المرعبة وعزلته وبين توظيفه الإيجابي لمعظم تلك الحالات لتكون مدخلًا لتفاعل مستمر بين الرسم والعالم. وقد تلمس طريقه في الأشياء ذاتها. فالرسم كان طريقه إلى الأشياء بعدما استحال عليه ذلك بالطرق الإنسانية المعتادة. كان الرسم عالمه وأسلوبه في الحياة. وكان عمله هو “تفكيره الصامت”، وموهبته التي لم يدركها وظل ينتابه حولها شك مزمن[2]. عمل وحده، من دون تلميذ، ومن دون تشجيع من عائلته، ولا من مستقبلي أعماله. كان يرسم حتى في مساء وفاة والدته. كان يرسم في الاستاك[3] L’Estaque بينما تبحث عنه الشرطة لتهربه من التجنيد. ومع ذلك كان يتملكه الشك في جدوى ما يقوم به. لقد تساءل مع تقدمه في السن عما إذا كانت لوحاته نتاج أزمات نفسية مر بها في حياته، وعما إذا كانت حياته كلها مستندة إلى حادث تعرض له في طفولته. وقد أسهم تشككه وعدم اعتراف الآخرين به في مضاعفة حالة الارتياب التي ظلت تلازمه طوال حياته. لقد قال عنه أحد النقاد: “إن رسوماته أشبه برسومات عامل نظافة سكير”. حتى في أيامنا هذه نجد ناقد مثل موكليمر يجد في اعتراف سيزان بضعفه مبررًا لتجاهل معاصريه له.

كان إميل زولا- صديق سيزان منذ الطفولة- أول من تنبه لعبقريته، وتحدث عنه كعبقري “ضل الطريق في بدايته”. وقد استند بعض النقاد المهتمين بشخص سيزان وسيرته الذاتية إلى آراء زولا، لتأكيد ما ذهبوا إليه من أن أعماله تعكس مرضه النفسي[4]. وعندما التحق سيزان بكلية مالبورون عام 1852، لاحظ أصدقائه تقلب مزاجه ونوبات الاكتئاب التي كان يمر بها. بعد سبع سنوات- عندما قرر أن يمتهن الرسم- طلب من والده أن يرسله إلى باريس.

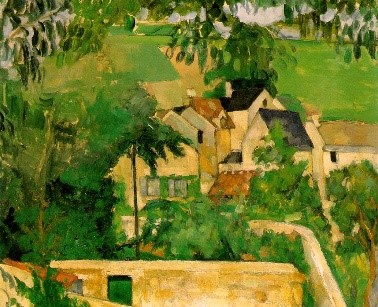

عندما وصل سيزان إلى باريس كتب يقول: “الشيء الوحيد الذي غيرته هو مكاني. أما سآمتي وضجري فظلا كما هما”. لم يكن يتسامح مع أي نقاشات، لأنها كانت تجهده، ولم يكن يستطيع أن يرد الحجة بالحجة. كانت طبيعته قلقه في الأساس. لقد كتب وصيته في عمر الثانية والأربعين لاعتقاد بأنه على مشارف الموت. وفي عامه السادس والأربعين وقع ضحية علاقة عاطفية عنيفة عذبته واستغرقته، ولم يعرف أحد حتى الآن من كان طرفها الآخر، ولا كيف انتهت. عندما بلغ الحادية والخمسين انغلق على نفسه في مدينة آكس أون بروفانس Aix-en-Provence حيث اكتشف أن الريف مناسب أكثر لعبقريته. وحيث عاد إلى عالم طفولته بجوار أمه وأخته.

“إنها لحياة مرعبة”! عبارة رددها سيزان كثيرًا وتلخص ما كان يعاني منه في حياته. وقد دفعه هذا الخوف الملازم لوجوده إلى ممارسة الطقوس الدينية. وقال لأحد أصدقائه مفسرًا ذلك “إنه الخوف!.. أشعر أنني سأمكث على الأرض أربعة أيام…ثم ماذا بعد؟ إنني أؤمن في الحياة بعد الموت، ولا أتحمل أن أقضيها مشويًا في نار جهنم”. ومع أنه تعمق فيما بعد في قراءة الموضوعات الدينية، إلا أن دافعه الأصلي، كما تظهر كلماته، كان رغبته في وجود نظام معين في حياته يعالج به هشاشته الروحية. لكن مع الوقت تضاعفت هشاشته النفسية وازدادت لديه مشاعر الانطواء وانعدام الثقة والحساسية الفائقة. ذات يوم عندما قارب الستين من العمر تعثر أثناء مشيته فسنده إيميل برنار، لكن سيزان عنفه قائلًا “أنه لن يسمح لأحد بأن يلقي بخطاطيفه عليه”. وبسبب هذه “الخطاطيف” كان يدفع موديلاته من النساء خارج مرسمه، وبرجال الدين الذين أطلق عليهم “اللزجين” خارج حياته، وبنظريات إيميل برنار خارج عقله.

تسمح لنا هذه الشخصية بالتحدث عن مزاج مريض، وتحديدًا، كما هو الحال مع الجريكو، عن حالة من حالات الفصام. بل أن فكرة الرسم من الطبيعة قد تنشأ من هذا الضعف. إن حساسيته المفرطة واهتمامه بالطبيعة والألوان، والطبيعة اللاإنسانية لرسوماته (قال أن الوجه يجب رسمه بشكل مبهم): تمثل كلها هروبًا من العالم الإنساني واغتراب عن وجوده. كانت أوائل لوحاته- وحتى عام 1870- عبارة عن تخيلات مرسومة؛ حالات قتل، اغتصاب…لذا فقد مثلت السمات الأخلاقية لهذه الأفعال وليست مظاهرها المرئية. غير أن التحول الحقيقي في مساره الفني كان الفضل يعود فيه إلى الانطباعيين، خاصة بيسارو الذي تعلم منه “كيف يكون التشكيل عملًا مباشًرا أمام الطبيعة ومن خلالها وليس تجسيدًا للمشاهد المتخيلة. ولكن سرعان ما استقل سيزان بأسلوبه عن الانطباعيين، فهؤلاء كانوا يعتقدون أنه يكفي للتعبير عن الخبرة الإدراكية للبدن، التعبير عن الانطباعات الحسية كما تأتي للحواس، مما يفرض إخفاء الوضوح الذي تتميز به الأشياء في الطبيعة، والتركيز على الانطباعات التي تستقبلها الحواس. وفي مقابل ذلك أدرك سيزان أن هذا الأسلوب في التنفيذ يلغي الموضوع، ذلك أن الموضوع في نظره يوجد هناك في طيات المرئي، ولكي نرسمه علينا الذهاب إليه.

لقد اكتشف سيزان في هذه المرحلة أن أكثر الأشياء صعوبة هو أن يمنح تعبيرًا مباشرًا عن التصورات المرئية.: “فالعقل إذ لا يحد من جموح تصوراته لنموذج موضوعي لا يفعل إلا أن يهيم محلقًا فوق مساحة منبسطة من النسيج. وقد يتمكن من أن يحقق قوة معينة وقدرًا من الحيوية، ولكنه سيفتقر إلى ذلك التلاحم بين الشكل واللون الذي يؤدي إلى التناغم المشترك”. ولهذا فإن سيزان لم يتخل أبدًا عن المدرك الحسي، كما أنه لم يتخل عن الأشياء. لقد ذكر برنار ذات مرة بأن الرسم بالنسبة للفنانين الكلاسيكيين يتطلب الخطوط الخارجية والمحتوى وتوزيع الضوء فرد عليه سيزان بقوله: “إن ذلك يبدع لوحات، ولكننا نبدع قطعًا من الطبيعة”. وقال عن الأساتذة القدامى “لقد استبدلوا الخيال المجرد بالواقع”. وقال عن الطبيعة “إن الفنان لابد أن يطبق في عمله كل ما يأتيه من الطبيعة، فنحن نوجد من خلالها، ولا شيء غيرها يستحق أن يُخلد”. كان ما يرسمه يبدو متناقضًا. كان يبحث عن الواقع من دون التخلي عن السطح الحسي، وبدون مرشد له سوى الانطباع الفوري عما يراه في الطبيعة، من دون خطوط خارجية تحتوي الألوان، من دون تنظيم منظور أو تصور مسبق. وهذا ما أطلق عليه برنار “انتحار سيزان”: استهداف الواقع مع حرمان نفسه من وسائل الوصول إليه. لهذا ظهرت لوحاته الممتدة من 1870 إلى 1890 بصورة مشوهة “كان في تلك الفترة يحاول رسم التعبير أولًا لهذا كان يخطئه. وتعلم شيئًا فشيئًا أن التعبير هو لغة الشيء ذاته ويخلق من بنيته..وهذا ما تجريه الطبيعة كل لحظة بلا كلل”. وبتخليه عن الخطوط الخارجية، أوصل سيزان نفسه بنفسه إلى فوضى المدركات، والتي دومًا ما تشوش شكل الجسم وتضفي عليه خداعًا بصريًا، مثل الخداع الناتج عن اعتقادك أن الأجسام تتحرك كلما حركت أنت رأسك. يقول برنار أن سيزان “غمر لوحاته في غياهب اللامرئي وعقله في عالم الظلال”، لكن في الواقع لا يمكن الحكم على أعماله بهذه الطريقة، إلا عندما نغلق عقولنا عن نصف ما قال وأعيننا عما رسمه.

لقد بدا واضحًا من حواراته مع برنار أنه، أي سيزان، كان يتفادى البدائل الجاهزة التي تقترح عليه؛ المشاعر ضد العقل، الفنان الذي يرى ضد الفنان الذي يفكر، الطبيعة ضد النظام والتناسب، الفطرة ضد الحرفة. يقول سيزان: “لابد أن نطور علمًا بصريًا، أستطيع من خلاله أن أعبر عن رؤية منطقية، رؤية لا يدخلها العبث” فيسأله برنار: “هل تتحدث عن طبيعتنا؟” سيزان: “للأمر علاقة بكليهما” برنار: “لكن أليست الطبيعة والفن مختلفان؟” سيزان: “أريد أن أجعلهما نفس الشيء، فالفن إدارك شخصي واعٍ أجسده بأحاسيسي”. لم يعتقد سيزان أن عليه الاختيار بين الإدراك الحسي والعقل، بين النظام والفوضى. لم يرد الفصل بين الأشياء المستقرة التي نراها وبين التغيرات التي تظهر فيها. أراد رسم المادة في الشكل الذي تتخذه، ميلاد النظام من تنظيم عفوي لا إرادي. ولم يضع فارقًا أساسيًا بين الأحاسيس والمفاهيم، بين التنظيم المعنوي للأشياء التي ندركها والتنظيم الإنساني للأفكار والعلوم. فنحن نرى الأشياء، ونتفق حولها، ونطمئن إليها، وبناء على الاعتماد على الطبيعة نكون علومنا، ولذا فثمة أرضية مشتركة بين العلوم الطبيعية وفن الرسم، فكلاهما يبدأ من النقطة ذاتها؛ من الواقع. أراد سيزان رسم هذا الواقع الأولي، ولهذا فإن مناظره كانت مناظر عالم قبلي، حيث لم يكن هناك بشر بعد. عالم نستطيع أن نطلق عليه اسم “العالم البري” أو “الوجود الخام”، مثل ذلك العالم هو مبدأ التصوير وغايته؛ ولهذا جاءت شخصيات سيزان غريبة الأطوار، وغير مألوفة بالنسبة لنا، وحتى مناظره الطبيعية جاءت مفتقدة لجميع المقومات التي اعتادت العين على رؤيتها “مشاهد بدون رياح، ماء من غير حركة”. يضعنا سيزان في عالم طبيعي فريد في مشاهده وبألوانه. عالم قلما يفطن البشر إلى ممكناته، عالم سابق أولي يضاف إليه البشر، ولا يتميز فيه الإنسان عن غيره إلا بملكة النظر، أي لكونه قادرًا على الرؤية. وبمجرد الرؤية سيتخلى المشهد الطبيعي عن صمته بل سيتحول إلى مشهد ناطق وتحديدا إلى “مشهد يفكر وأنا وعيه”. سيفضي بنا هذا الأمر إلى وضع جمالي تعبيري، وضع يكون فيه الفن عامة، والرسم خاصة، ذا وظيفة تواصلية وتعبيرية “فالعين تتعلم من ملامستها للطبيعة وتصبح أكثر تركيزًا لو ثابرت على الرؤية والعمل”. أراد سيزان أن يؤسس علمًا للتصوير قادرًا على منافسة العلوم الأخرى، علمًا ينبض بنبض الأشياء ويتخذ دعامته منها. وإذا كان إظهار الأشياء هو الهدف، فإن الإطار العام للوحة لابد أن يكون ناتجًا للون. لأن الواقع في حقيقته كتلة واحدة بلا ثغرات، نظام من الألوان تُنقش من خلاله المنظورات والملامح العامة والزوايا والمنحنيات. وكلما تناغمت الألوان، تحدد الإطار العام…وعندما تكون الألوان في أغنى صورها، يصل الشكل إلى مرحلة التمام. لقد قال سيزان ذات مرة: “التلوين، هو أن يكون على الرسام تسجيل إحساساته باللون”، حتى أن الإنسان ليتصور أنه يبني أشكاله بالألوان. ذلك في الحقيقة هو امتياز سيزان الشخصي: حساسيته أمام الشكل معبرًا عنها باللون، حتى أن المرء ليتصور أنه يبني أشكاله بالألوان، فإذا أحدثنا قطعًا فيها وجدناها لونية صرفة.

لا يمكن أن يسبق المفهوم عملية التنفيذ. فالفنان يبدأ في تنفيذ العمل، ومن ثم تتشكل الفكرة وتكتمل أثناء عملية التنفيذ. ويعتبر العمل وحده هو الشاهد على أن هناك شيء أفضل من لا شيء- فأن تقول شيئًا بصدد هذا العالم أفضل من أن تظل صامتًا. ولأن الفنان يعود إلى مصدر السكون والتجربة المتفردة التي بنيت عليها الحضارة وتبادل الأفكار من أجل أن يفهم هذا العالم، فهو يبدأ عمله تمامًا بالطريقة التي نطق بها الإنسان أول كلمة، وهو لا يعرف إن كانت مجرد صرخة، أو كلمة ستنفصل بنفسها عن تيار الحياة الفردية التي تعود أصولها إليها، ويكون لها وجود حر بمعنى محدد سواء بالنسبة لمستقبل هذه الحياة الفردية أو بالنسبة لجوهر الأفراد أو بالنسبة لمجتمع مستقبلي مفتوح. فلا يكمن معنى ما سيقوله الفنان في أي مكان- لا في الأشياء، التي لم تكتسب معناها بعد، ولا في الفنان نفسه، بتجربته التي لم تكتمل بعد. إنه يستدعيه بعيدًا عن العقل المتشكل بالفعل، الذي انغلق على نفسه، وقنع به “المتحضرون”، يستدعيه إلى عقل آخر يحتوي على عناصر تكوينه.

لقد أراد سيزان من خلال ألوانه أن يسقط الاختلافات الدقيقة بين حاستي اللمس والنظر، فكانت ألوانه تخاطب الجسم الإنساني كله باعتباره مركزًا تشع منه كافة الإحساسات. فنحن نرى العمق، والنعومة والانسيابية والقسوة في الأجسام. بل إن سيزان يذهب لدرجة أننا نرى “شذاها”. فإذا كان على الرسام التعبير عن الواقع، فلابد أن تنتظم ألوانه لتعطي هذا الكل الذي لا يتجزأ، وإلا فإن لوحته ستكون مجرد تلميح إلى الأشياء وستفتقد الوحدة والكمال، وهو ما يقابل لدينا تعريف الواقع الحقيقي. ولذا فإن كل ضربة فرشاة لابد أن تحقق هذا العدد غير المحدود من الشروط. كان سيزان يقضي أحيانًا ساعات في المرة الواحدة للتأمل قبل أن يضع ضربة فرشاة واحدة. فكل ضربة فرشاة- كما يقول برنار- تحتوي على الجو والضوء والجسم والموضوع والشخصية والإطار والأسلوب، لتعبر عما هو موجود في ضوء مهمة لا تنتهي. في كتابه إهاب الحزن يصف بلزاك “مفرشا في بياض الثلج” عليه أشياء موضوعه بتناسق لأعلى ومتوجة بلفافات شقراء، يقول سيزان: “كانت لدي رغبة طوال شبابي أن أرسم هذا الوصف…هذا المفرش من الثلج…والآن علمت أن الرسام لن يستطيع سوى رسم الأشياء المتناسقة واللفافات الشقراء. إذا استطعت رسم التتويج أكون قد نلت ما أبتغاه، لكنني إذا ما حاولت عمل توازن وتظليل لما هو موجود على الطاولة واللفافات كما هي في الطبيعة، فتأكد أن الثلج والتيجان وكل العناصر الأخرى ستكون موجودة أيضًا.

نحن نعيش وسط أشياء من صنع الإنسان، وسط أدوات، وفي منازل وشوارع ومدن، نراها معظم الوقت، فقط من خلال الأفعال الإنسانية التي تستخدمها، وقد اعتدنا على ضرورة هذه الأشياء. توقف لوحات سيزان تلك العادات في التفكير وتكشف أساس الطبيعة البكر التي أقحم الإنسان نفسه فيها. لذا يبدو أشخاص سيزان غريبوا الأطوار، وكأنهم مخلوقات من عالم آخر. بل إن الطبيعة نفسها قد عزلها عن الظواهر التي اعتدنا رؤيتها فيها: فلا رياح في المناظر الخلوية، ولا حركة في لاك دي أنيس، وتتردد الأجسام الساكنة كأنها على أعتاب بداية العالم. إنه عالم غير مألوف يشعر فيه المرء بعدم الارتياح، ويمتنع فيه أي تدفق عاطفي إنساني. وإذا نظرنا إلى لوحات الآخرين بعد رؤية لوحات سيزان سنشعر بنوع من الارتياح، تمامًا كما الحال عندما تتحدث مع أحد القريبين لك بعد فترة طويلة من الحزن. كانت لوحات سيزان مؤمنة بالعلوم والتقاليد، لكنها في الوقت ذاته متمردة عليهما . كان يذهب إلى اللوفر كل يوم حال كونه في باريس. وكان يؤمن أن الرسام عليه أن يدرس كيف يرسم، وأن الدراسة الهندسية للأسطح المستوية والأشكال هي جزء ضروري من هذا التعلم، بحيث تظهر قوانين التصميم والتشريح في كل ضربة فرشاة. تمامًا كما يستحضر لاعب كرة التنس قوانين اللعبة مع كل ضربة مضرب داخل مباراة. لكن الدافع وراء حركة الرسام ليس مجرد المنظور أو الهندسة أو القواعد التي تحكم الألوان أو المعرفة الخالصة؛ وإنما يكمن الدافع، وراء ظهور أي لوحة، في شيء واحد..المنظر الخلوي في تمامه وامتلائه المطلقين، وهو ما يسميه سيزان “الفكرة الأساسية”. وعلى هذا فإن أولى خطوات الرسام، تجاهل كل ما تعلمه من قبل، ثم محاولة استعادة بنية المنظر الخلوي من خلال الانفتاح عليه. وللقيام بذلك لابد أن يضفى الرسام الوحدة على كل مايراه، وأن يعيد دمج ما تكتشفه العين. على الرسام أن يجمع بين أيدي الطبيعة الهائمة في قبضة لا تفلت أي شيء. ثم يبدأ في تلوين كل أجزاء اللوحة في الوقت ذاته، حتى تكتسب اللوحة الامتلاء والكثافة، فتصل إلى مرحلة النضج في جميع أجزائها. يقول: “يفكر المنظر الخلوي من خلالي وأنا عقله الواعي”. لا يوجد شيء أقرب إلى الطبيعة من هذا العلم البديهي. فليس الفن عملية تقليد، ولا هو بشيء مصطنع تابع لرغبات الغريزة أو الذوق الرفيع. إنه عملية تعبير تشبه بدرجة كبيرة ما تقوم به الكلمات بالنسبة لتسمية الأشياء. وهو ما يعني القبض على طبيعة ما تبدو لنا مبهمة ووضعها أمامنا في صورة معروفة. يقول سيزان: “أكتب بالرسم ما لم يرسم بعد، وأحوله لشيء مرسوم إلى الأبد”. يحول الفنان ما كان سيظل بدونه محبوسًا في عالم معزول إلى موضوعات مرئية، والشعور الرئيس الذي ينتاب الرسام آنذاك هو شعور بالغرابة تجاه العالم، شعور تصاحبه أنشودة واحدة لعملية إعادة ميلاد متواصلة تواصل الوجود من حولنا.

كان سيزان دائم التوتر وكانت أعماله لا ترضيه. ومن المؤكد أنه من المثير للشفقة أن تجلس ليرسمك سيزان “قد لا يعرف المرء أنه في لحظة غضب قد يمزق اللوحة أو يلقي بها من النافذة”، ولابد أن زوجته كانت هي الصبر ذاته، لأنها كانت محور عدد كبير من لوحاته. ويقدم لنا فولار فكرة عن ذلك عندما ظلت بقعتين خاليتين على اللوحة في البورتريه الذي كان يرسمه سيزان عنه..قال سيزان: “ألا ترى أنني إذا وضعت شيئًا هنا معتمدًا على التخمين، فربما كان علي أن أعيد رسم اللوحة من البداية” يقول فولار: “أن الفكرة جعلتني ارتجف، فقد تطلب رسم البورتريه 115 جلسة”. كان سيزان يمتلك صبر القديسين. وربما منحته الوراثة مشاعر غنية، وعواطف قوية، مما منعه أن يحيا كما أراد أن يحيا. وأدى ذلك إلى أن يعتزل الناس؛ لكن ليس لهذه الصفات أن تبدع عملًا فنيًا من دون الفعل التعبيري. كانت مصاعب سيزان شبيهة بمصاعب نطق الكلمة الأولى، أن يحول الأمر كله إلى مشهد منظور، أن يجسد بصورة مرئية كيف يتماس العالم معنا. ولا يكفي رسامًا مثل سيزان، أو فنانًا أو فيلسوفًا، أن يبدع ويعبر عن فكرة ما؛ عليه أيضًا إحياء التجارب التي تجعل لأفكاره جذورًا في وعي الآخرين. فللعمل الناجح قدرة غريبة على أن يجعلنا ندرك ما يريد ان يقوله. والقارئ أو المشاهد الذي يتتبع مفاتيح الكتاب أو اللوحة، عن طريق تتبع العلامات والتحول من هذا الجانب إلى الجانب الآخر مسترشدًا بأسلوب الفنان ومدرسته، سوف ينتهي به الأمر إلى اكتشاف ما يريد الفنان أن يتواصل به معه. فالفنان لا يفعل شيئًا سوى أن يكون الصورة، وعليه الانتظار حتى تحيا هذه الصورة في نفوس الآخرين. عندها سيوحد العمل الفني بين حياة مختلف الأفراد؛ لن يتواجد فقط داخل فرد واحد مثل حلم مٌلحِ أو هذيان متكرر، ولن يتواجد فقط في فضاء الواقع كقطعة “كنفا” ملونة، بل سيتجول ككل لا يتجزأ بين عقول عدة، وسيغدو مؤثرًا على كل عقل فردي يتلقاه، كما المدركات التي تترك انطباعات دائمة لدينا.

لكن هل جاءت أعمال سيزان نتيجة للأحداث التي مر بها في حياته؟ أن حياته تعطينا المعنى الحرفي لأعماله. لكن إبداعات الفنان مثلها مثل القرار الحر للفرد، فإذا بدا لنا أن حياة سيزان تحمل بذور أعماله بداخلها، فذلك لأننا اعتدنا معرفة أعماله في البداية، ومن ثم نرى من خلالها ظروف حياته، وتحمل هذه الظروف دلالات مستقاه من أعماله. وإذا كان من المؤكد أن حياة الفرد لا تفسر ما يقوم به من عمل، فإن من المؤكد أيضًا أن الأمرين مرتبطين. والحقيقة أن هذا العمل الذي يُنفذ يستلزم هذه الحياة. وقد تحقق التوازن الوحيد في حياة سيزان من خلال أعماله المستقبلية. كانت حياته إسقاطًا على أعماله المستقبلية. تلمح إلى ما سيتم إنجازه من أعمال. لكن من الخطأ أن نتعامل مع هذه التلميحات على أنها أسباب. فنحن هنا في مرحلة تتعدى الأسباب والمؤثرات؛ فكلاهما يأتي معًا ليكونا سيزان الخالد، الذي هو عبارة عن معادلة بين ما يريد أن يكون وبين ما يريد أن يفعل…لا فرق بين القول إن حياتنا مسبقة الترتيب بالكامل، وبين القول بأنها معطاة بالكامل لنا. فإذا كان هناك حرية حقيقية، فإنها تأتي من خلال وسيلة حياتنا: وهنا تكمن المشكلة. فهناك شيئين مؤكدين في موضوع الحرية: أولهما أننا لسنا مجبرين، ومع ذلك فنحن لا نتغير في الغالب عما كنا عليه في الماضي. وثانيهما، أننا عندما نعود بنظرنا إلى ما كنا عليه، يمكننا أن نجد على الدوام لمحات لما أصبحنا عليه. والأمر يعود لنا في فهم كلٍ من هاتين الحقيقتين جنًبا إلى جنب، بالإضافة إلى الطريقة التي تلوح لنا بها الحرية دون كسر روابطنا مع الواقع. وهكذا فإن مراقبي سيزان لم يفطنوا إلى التبديلات والتغيرات التي فرضها على الأحداث والتجارب؛ وقد عموا عن مدلولاتها، وعن هذا الوهج الذي أحاط به من حين لآخر. لكنه، في كل الأوقات، لم يكن راضيًا أبدًا عن ذاته: فمن بين كل عشرة أيام كان يرى في تسعة منها بؤس وشقاء حياته السابقة ومحاولاته الفاشلة، وتخلي الطرف المجهول عنه. لكنه كان مقدرًا له أن يدرك حريته بالألوان فوق “الكنفا”. وكان يرى في تقدير الآخرين لعمله إثباتًا لقيمته، لذا كان دائمًا ما يسأل اللوحة التي تولد بين يديه، عن سبب تعلقه بنظرات المشاهدين الذين يتأملون لوحاته. وهذا سبب عدم توقفه عن العمل. فنحن لا نبتعد عن حياتنا، ولا نرى أفكارنا أو حريتنا وجهًا لوجه، وإنما من خلال الآخرين.

[1] اعتمدنا على الترجمة الإنجليزية الآتية للنص الفرنسي:

Merleau–Ponty, Maurice, Sense and Non- Sense, trans. By Hubert Dreyfus and Patrica Allen Dreyfus, (Evanston: Northwestern University Press, 1964), pp 1- 15.

[2] من هنا عنوان المقال “شك سيزان”.

[3] قرية تابعة لمدينة مرسيليا الفرنسية.

[4] يقصد ميرلوبونتي هنا أصحاب مدرسة التحليل النفسي.

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.