الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

لدينا أفكار ومشاعر وآمال ورغبات، كما يُمكن مُعاملتنا كإحصائيات أو أشياء أو عقبات.

إن التوتُّر، في هذه الحقائق عنَّا، هو في صميم مشروع سيمون دي بوفوار الفلسفي طوال حياتها؛ وقد وصفت هذا التوتر على أنه «غموض».

كانت بوفوار وجوديةً، تعتقد بعدم وجود ذات طبيعية أو جوهرية أو حقيقية؛ إذ لا أحد يمتلك غرضًا محدَّدًا مُسبقًا له. وعوضًا من ذلك، يخلق البشر هوياتهم وقيمهم الخاصة بواسطة الأفعال التي يشرعون فيها.

بعبارة أخرى: أنتَ لا تنطوي على جوهر في انتظار أن يُكشَف عنه، وما أنت إلا ما تفعله ويُفعَل بك. وعلى حدِّ تعبير بوفوار: «الإنسان يختلف عمَّا يكونه في هذه اللحظة». فالبشر، في المُصطلح الوجودي، مزيج من «الوقائعية» (Facticity) و«التعالي» (Transcendence).

الوقائعية هي ما ينطبق علينا دائمًا، ومجموعة الحقائق التي تصفنا: متى وأين ولدنا، ولون عيوننا، وكوننا نقود سيارة، واللغات التي نتحدثها، ووظيفتنا، وأسماء والدينا، كلها أمثلة على الحقائق التي تُشكِّل هذه الوقائعية. وكل أفعالنا والأشياء العرضية التي تحدث لنا، تضيف إلى وقائعيتنا.

يمكن للوقائعية أن تحُدَّ من حريتنا. فعمرك أو طولك -على سبيل المثال- يمكن يحولَ بينك وبين أنشطة معينة؛ فمن غير المرجَّح أن تكون لاعب كرة سلة محترف، إذا كان طولك خمسة أقدام. ولكن بمرور كل لحظة، الوقائعية هي ما كُنَّا عليه، فالوقائعية ليست -أبدًا- ما سنكون عليه. في حين أننا لا نستطيع أن نصبح لاعبي كرة السلة محترفين، يمكننا أن نقرر ممارسة كرة السلة؛ وهذا القرار يغير ما نحن عليه.

التعالي هو تلك القدرة على تغيير مُجْمَل حقائقنا، ونحن أحرار في تغيير تلك الحقائق من آن إلى آخر. يمكنني أن أقرر -إن شِئت- الخروج في نُزهة على الأقدام، أو تبني طفل، أو صبغ شعري بلون مُختلف. هذه الأفعال -التي اتخذتها بمحض اختياري- من شأنها أن تُغيِّر وقائعيتي. وما دمنا أحياءً، فإن كُلًّا مِنَّا يُمثِّل تقاطعًا بين الوقائعية والتَّعالي. ونحن لسنا مُتعالين تمامًا ولا قائعين تمامًا.

فالوقائعية، عند بوفوار، هي ذاتنا الخاملة؛ ذاتنا بوصفها «شيئًا». والتعالي هو القوة الدافعة التي تسمح لنا -على الأقل جزئيًّا- بتشكيل مصيرنا. هاتان القوتان، المتقاربتان المتباعدتان، الكامنتان في صميم وجودنا، تجعلان الغموض يكتنف الحالة الإنسانية. إنهما -بالنسبة لبوفوار- السبب الحقيقي الذي يجعلنا نواجه خيارات أخلاقية.

تعليق: سيمون دي بوفوار مع شريكها مدى الحياة، جان بول سارتر، في بكين في عام 1955. تصوير ليو دونغ آو (مشاع إبداعي. المصدر: ويكيميديا كومنز).

الحجة المؤيدة للعمل: بيروس وسينياس

كانت مهمة بوفوار -بوصفها فيلسوفة- هي بناء أخلاقيات للوجودية، وهي أخلاقيات تدور حول هذا الغموض. بدأت رحلتها بأول مقال فلسفي لها: «بيروس وسينياس» (1944)، وتُوِّجَت بما يُعدُّ أعظم أعمالها:«الجنس الثاني» (1949). كُتِبَت«بيروس وسينياس» إبَّان الاحتلال النازي لباريس، وعنوانها مأخوذ من محادثة أسطورية بين الملك بيروس ومستشاره الحكيم الشهير سينياس. كان بيروس، في ذلك الوقت، أحد أقوى الملوك في العالم اليوناني وكان قائدًا عسكريًّا بارعًا. تنقل بوفوار عن المؤرخ بلوتارخ:

«يُخبرنا بلوتاخ أن بيروس في أحد الأيام كان يُخطِّط مشاريع الغزو، فكان يقول: سنُخضِع اليونان أولًا.

فرد عليه سينياس: وبعد ذلك؟

– سنهزم إفريقيا.

– وبعد إفريقيا؟

– سنذهب إلى آسيا ونفتح آسيا الصغرى والجزيرة العربية.

– وبعد ذلك؟

– سنذهب إلى الهند.

– وبعد الهند؟

قال: بيروس: آه! حينها سأرتاح.

فرد عليه سينياس: لِمَ لا ترتاح الآن؟».

إن استجواب سينياس تراجُعي: ما فائدة الشروع في أيِّ شيء، إن كنتَ ستتوقف في نهاية المطاف؟ وإن لم تتوقف أبدًا، فإن الشروع يبدو أكثر عبثًا.

في نظر بوفوار، لا تتعلق مناقشة بيروس وسينياس بأخلاقيات الفتح وإنما بالأسس المنطقية لاتخاذ أيِّ مسعى أو مشروع. يُنظر إلى نصيحة سينياس -عمومًا- على أنها نصيحة حكيمة، وأن بيروس مُخطِئ في الشروع في مشاريعه؛ إذ ليس من المنطقي أن يترك الملك مملكته من أجل الفتح والغزو.

تثير هذه الحكاية القصيرة السؤال المركزي لمقال بوفوار، ولمشروعها الفلسفي الذي استمرَّ معها طوال الحياة؛ لقد كان سؤالاً قلبته في ذهنها -كما تُخبرنا مذكراتها- في عيد ميلادها العشرين، والسؤال هو: لماذا تفعل أي شيء يتجاوز من مجرد البقاء على قيد الحياة؟

يمكننا إعادة صياغة هذا السؤال بعدة طرق: لماذا الشروع في المشاريع؟ ولماذا نحاول تشكيل العالم من حولنا؟ ولماذا نشغل أنفسنا بالآخرين؟ في كل مرة نطرح فيها هذه الأسئلة، نواجه وجهة نظر سيناس الحكيمة؛ إنها وجهة نظر مقنعة لكنها في نفس الوقت سخيفة. وجوابنا هو أنه يجب علينا ذلك ببساطة.

إن نصيحة سيناس في الاعتصام بالسلبية -كما فسرتها بوفوار- لا تتفق مع الرغبة الإنسانية. لذا فإن بوفوار، بدلًا من ذلك، تقف مع وجهة نظر بيروس غير المعقولة. وفي حين أن الفعل غير ضروري في نظر العقل، فإن الإكراه على الفعل هو الواقع الوجودي للبشر.

إن البشر عالقون، بين قُطبَيْ الوقائعية والتَّعالي، في كل لحظة من حياتنا. فالتعالي يجذبنا إلى المستقبل. ونحن مدفوعون إلى الأمام بالعمل، ولكن كيف نختار أفعالنا ونُبرِّرها؟

اللامبالاة والعمل

في الإجابة على هذه الأسئلة، تعيد بوفوار صياغة الوقائعية والتعالي؛ من أجل تفكير، بشكل أوسع، في اللامبالاة والعمل.

لو أننا وقائعية محضة، فسنكون مجرَّد شيء كائن لا غير. ولا شيء يهمُّ الشيء، فالوجود الخامل للأشياء محضُ «انفصال وعُزلة».

وعلى الرغم من حقيقة أننا لا نستطيع -بصفتنا كائنات واعية- أن نصبح وقائعية محضة، فإن بوفوار تُحدِّد ميلًا لمحاولة إنكار القوة الدافعة للتعالي بداخلنا.

يُجسِّد البطل المجهول، لرواية «الغريب» لألبير كامو (1942)، هذا الاتجاه. تدرك شخصية كامو أنه ليس لديها هدف محدد مسبقًا في العالم، لذا يمكنها أن تتصرَّف بلامبالاة حيال العالم. ويبدو أن الناس يتبنون هذا الاتجاه في أوقات الحزن أو الأزمات. وتذكر الفيلسوفة أولئك «البرجوازيين الصغار»، الذين ظلوا غير مبالين بالاحتلال النازي لفرنسا، زاعمين: «[لم يتغير شيء،] فما زلنا نأكل شريحة اللحم نفسها».

تقول بوفوار: «إذا لم أعد سوى جسد، فحينئذٍ أتحرَّر من كلِّ مخاوفي وهمومي وكذلك من كل ندم. فلا شيء يُحركني، ولا شيء يهمني».

وهذا -وفقًا لبوفوار- هو منطق سينياس. ومفاد ذلك المنطق: لماذا تُزعج نفسك؟ والأمر متروك حقًّا لنا. نحن وحدنا القادرون على خلق صلة توحدنا بالعالم، ولا توجد صلة مُسبَقة تُلزِمنا بأي شيء على الإطلاق.

تعليق: ظهرت الوجودية بين حربيْن عصفتا بفرنسا. جعلت الصراعات الدموية، في النصف الأول من القرن العشرين، من الحرية والعنف موضوعين رئيسيين في كتابات بوفوار الفلسفية المبكرة. لوحة « Le Bois de la Gruerie et le ravin des Meurissons» للفنان فيليكس فالوتون (مشاع إبداعي. المصدر: ويكيميديا كومنز).

قد نختار اللامبالاة، ونُحاول الوجود كجسد فقط، وأن نتحرَّر من المخاوف والهموم والندم. ولكن إذا انكفأنا على أنفسنا، فإننا نبتعد أيضًا عن المتعة. تجادل بوفوار بأن البشر لا يمكنهم، ببساطة، أن يظلوا في حالة سكون. فالرضا يتلاشى بسرعة، ونجد مشاريع جديدة نرغب في تحقيقها. نحن لسنا مجرد شيء، حتى لو أردنا أن نكون كذلك. نحن «مشروع ذات تجاه الآخر».

التعالي، وخلقنا الذاتي المستمر، يدور حول الآخرين. كل أفعالنا مدفوعة بالطريقة التي ستظهر بها في عيون الآخر.

وكون بيروس كان يفكر -مجرد تفكير- في المغادرة من أجل الفتح، يدل على أنه «غادر بالفعل». يتمثل أحد الجوانب المركزية للوجودية في أننا نكون من خلال علاقاتنا مع الأشياء الأخرى. إن تعالينا يدفعنا إلى أن نصبح ما نحن عليه إلى الأبد، نحو «الفراغ المستمر للمستقبل». وأن تكون شيئًا -وقائعية محضة- يعني أن تكون ميتًا.

إيجاد معنى لأفعالنا

لا يمكننا أن نستريح في لحظة أبدية، ولا يمكننا أن نبقى في سكون إلى أجل غير مسمى. تشير كل الجهود إلى الأهداف، لكن الأهداف لا تُعطى إلا ليتمَّ تجاوزها. هذا لا يعني أن الأهداف لا تهم، وإنما الأهداف تُولِّد الأهداف. ويجب أن نسأل دائمًا: ماذا بعد؟

ولذا ننطلق في المشاريع، وقد تكون هذه المشاريع مبتذلة وبسيطة أو مهمة ومعقدة. ولكل مشروع هدف، ومن ثم فهو مصدر اهتمام. قد يكون اهتمامك هو رفاهية نفسك أو والدك أو أمتك أو حيوانك الأليف أو شعبك. لكن كيف نختار؟ وكيف نجد معنى لأفعالنا؟

قد يختار البعض أن يؤمنوا بأن الإله يشاء كل أعمالهم. لكن بوفوار تذكرنا أن الإله، الذي يشاء كل عمل بشري، ليس إلهًا على الإطلاق. إن إرادة الإله، المتصورة بهذه الطريقة، «جامدة» ومُحايثة للعالم. وفكرة كهذه عن الإله لا يمكن أن تُبرِّر شيئًا أو تدينه على الإطلاق. وهذا من شأنه أن يجعل الإنسانية مثل «الضائع في الصحراء»: لا يوجد اتجاه صحيح أو خاطئ، فأيّ اتجاه يشاؤه الإله صحيح.

وبالمثل، يمكننا أن نضع الإنسانية -نفسها- على أنها الغاية المطلقة لمشاريعنا وأعمالنا. لكن بوفوار تشك في وجود إنسانية تتصف بوحدة جوهرية. وإذا كان من الممكن معاملة الإنسانية على أنها «كُلٌّ يسعى إلى تحقيق نفسه»، فلن تكون لنا حرية الاختيار لأنفسنا.

الإنسانية هي اسم جمع لجميع الناس، ولا يوجد لها حد؛ لذا لا توجد وحدة للبشرية، التي تصفها بوفوار بأنها «كَثْرَة». والإنسانية دائمًا «كاملة»، سواءً أكان هناك عشرين شخصًا في الوجود أو عشرين مليار. فكل شخص «زائد عليها»، مجرد إضافة إلى كتلة الناس، وليس جزءًا لا يتجزأ من آلية مُوحَّدة. ولنتذكَّر أن الوجوديين يؤكدون أن مكاننا في الإنسانية لم يُحدَّد مُسبقًا: «الوجود يسبق الماهية»، كما قال جان بول سارتر.

إذا وجهنا اهتمامنا إلى الإنسانية بُرمتها، فإن مشروعنا سيمتدُّ إلى ما لا نهاية وسيكون عديم المعنى بقدر ما هو السكون الأبدي أو الاعتقاد بأن الإله يشاء كل ما يجري على الأرض. لا يمكننا أن نجد مكانًا، في الإنسانية المشتتة، إلا بجعل أنفسنا أشياء (object) لأشخاص آخرين. فنحن لا نجعل أنفسنا أدوات للبعض إلا إنْ أصبحنا عقبة لآخرين.

يمكننا أن ننضمَّ إلى قضية من أجل خير الإنسانية وفقًا لتعريفنا لـ«الخير»، ولكننا سرعان ما نجد أنفسنا نعارض قضيةً أخرى وتعريفًا آخر لـ«الخير»، ومن ثم فإننا نكون معارضين لبقية الإنسانية. في حين أنها تبدو فكرة محبطة أنه لا توجد وحدة أو انسجام جوهري للإنسانية، إلا إنها تضمن الحرية في جذور وجودنا الفردي؛ إذ لو كُنَّا مُتحدين ومتناغمين، لما كُنَّا أحرارًا في اختيار مشاريعنا.

وسواء أكنا نتظاهر بالعمل بمشيئة الإله أو بمعرفة ما الخير للبشرية برمتها، فإننا ببساطة نتجنب قلق مواجهة خياراتنا. إننا نلجأ إلى تبريرات مُطلقَة وسلطوية لأعمالنا. إن الاعتقاد بأن الغايات المستقبلية تُبرِّر الوسائل الحاضرة، يعني تفضيل المستقبل على حساب الحاضر. المستقبل فارغ وغير مؤكد، وأفعالنا لها عواقب غير معروفة؛ يمكن أن تتحدى، أو حتى تعارض، توقعاتنا ونوايانا.

اخترع ألفريد نوبل الديناميت «باسم العلم»، لكن اختراعه تسبب في دمار غير مسبوق في العالم. إذا كنتَ لا تعرف، على وجه اليقين، ما الذي سينتُج عن قراراتك وأفعالك؛ فكيف تُقنع نفسك بأنك تتصرف لصالح الإنسانية في المستقبل؟

تعليق: بقدر ما يحب البشر الراحة، لا يمكننا الاسترخاء في «لحظة أبدية»، وفقًا لبوفوار. لوحة «La plage à Honfleur» (1919) للفنان فيليكس فالوتون (مشاع إبداعي. المصدر: ويكيميديا كومنز).

الأخلاقيات (Ethics)

إذن ما المبادئ التي قد تُوجِّه أعمالنا؟ بالنسبة لبوفوار، فإن حياتنا تكتسب معنى من خلال اعتراف الآخرين. تعتقد بوفوار بأن الإنسان، إذا تُرِكَ وحده في العالم «فسيصيبه الشَّلل من تبدي بطلان جميع أهدافه، ولا شك أنه لن يكون قادرًا على العيش».

ولكن الفيلسوفة تُضيف أن ما نُريده للآخرين يناسبنا نحن فقط؛ فالتفاني، في خير الآخرين، قد يكون استبداديًّا. إذ إن التفاني ليس استسلامًا سلبيًّا للآخر، بل مشروعًا نشِطًا من مشاريعنا. الهدف الذي يضعه الآباء -على سبيل المثال- هو رفاهية الأبناء. ونحن نقرِّر الخير للآخرين، بغضِّ النظر -أحيانًا- عمَّا يرونه.

قد نُعرب عن معارضتنا لاختيار أبنائنا لأزواجهم، لأننا نعتقد أن اختيارهم لا يصبُّ في مصلحتهم. لكنهم مع ذلك يختارون أزواجهم، ورفضنا هو خيارنا وليس خيارهم.

أن نقول: «أريد أن تكون سعيدًا»، يجعل الشخص -موضوع تفانينا- بلا خيار؛ إذ إننا نعمل على إسعادهم، ولكن وفقًا لتعريفنا لـ«السعادة». ونعتقد أننا نفعل الصواب، ولكن لا توجد طريقة «صائبة» إلى المُستقبل.

عِوضًا عن ذلك، تقترح بوفوار أن «الكرم الجلي» -أفعال حُرَّة حقًّا وتطلب أن يُعترف بها على هذا النحو لا غير- يجب أن يُوجِّه أفعالنا، ولكن سيكون من الحماقة الاعتقاد أن بمستطاعنا أن نفعل أي شيء من أجل الآخرين.

فتفكير بوفوار الأخلاقي يدور حول الحرية، وليس حول أي فكرة مُسبقة عن الخير. يجب أن نُوفِّر «نقاط انطلاق» من شأنها أن تُساعد الآخرين على حلِّ مشكلاتهم، إذ لا توجد سعادة جامدة يمكن منحها للناس. كل منا لديه مشاريعه الخاصة، التي ما إن تكتمل إلا وتُولِّد مشاريع جديدة؛ ويمكننا، بروح الكرم الجلي، مساعدة مساعي بعضنا بعضًا.

ولكن إذا كان الفقراء والسجناء والمرضى «أحرارًا» في إرادتهم -كما يجادل الوجوديون- فلماذا نبالي بمساعدتهم؟ الفكرة هي أن هؤلاء الناس، الذين يُعانون، أحرار عند أنفسهم فقط. وعلى حدِّ تعبير بوفوار: «وحده الفقير من يستطيع أن يُعلن نفسه حُرًّا في خضمِّ بؤسه». وبعدم مساعدة المنكوبين، نصير «الوجه الحقيقي» لبؤسهم.

وهذه هي النقطة التي يؤكِّد فيها فكر بوفوار الأخلاقي العميق نفسه. إن نظريتها الوجودية مستعارة من غيرها إلى حدٍّ كبير -باعترافها- لكنَّ أخلاقياتها فريدة من نوعها.

نحن مجرد ذوات -أشخاص يفكرون بحرية- لأنفسهم. ببساطة لا يمكننا التفكير من منظور آخر. لو استطعنا، لما كُنَّا ما نحن عليه في الواقع. وكوننا محصورين في وضعنا يسمح لنا بأن نرغب ونختار، أو بالأحرى: يُجبِرنا على أن نرغب ونختار. فالتعالي، وهو المحرك الذي يبرر وجودنا لأنفسنا، يحتاج إلى الآخرين.

فبالنسبة للآخر، نحن -ببساطة- جزء من «كل ما ليس أنا». إذا كان الآخر يعاني من الظلم، فنحن جزء من تلك المعاناة؛ لأننا جزء من العالم الظالم الذي يعاني فيه. نحن وقائعية أي موقف يجد فيه الآخر نفسه، ونحن جزء من حقائق العالم. تقتبس بوفوار من دوستويفسكي لتوضيح هذه النقطة: «كل شخص مذنب بكل شيء، قبل كل شخص».

عندما يسير المضطهدون في مسيرة من أجل المساواة في الحقوق والاعتراف، فإنه غالبًا ما يستخدمون شعار «الصمت عنف». ستتفق بوفوار، بحرارة، مع المشاعر الكامنة وراء الشعار. فالتقاعس عن العمل عمل، ورفض الاختيار اختيار. ومن المستحيل الهروب من الاختيار. ومن الطرق الجيدة لتلخيص الوجودية -في هذا الصدد- القول إنه لا يوجد عذر.

فمحاولة قمع حرية الآخرين هي حرمان أنفسنا من الحرية. وتتمثل إحدى طرق إنكار حرية الآخرين في تجريدهم من الإنسانية.

تعطي بوفوار مثالًا على ذلك النساء الغربيات، اللائي كُنَّ يخلعن ملابسهن أمام الخدم الذكور من شرق آسيا، بلا مبالاة؛ لأنهم لا يُعدَّون رجالًا. فيما يتعلق بالاستعمار، تقول: «باستخدام المُحرَّمات الصارمة، تبذل هذه المجتمعات الطفيلية قصارى جهدها للدفاع عن السادة إزاء وعي الكائنات التي يستغلونها».

ولكنها تدعونا إلى تخيُّل أن أمنية السيد الاستعماري قد تحققت، وأصبح عبيده حيوانات أو روبوتات؛ أي انسلخوا فعلًا عن الإنسانية. سيكون السيد مجرد شيء من بين الأشياء، لأن حريتنا ليست حرية إلا في نظر إنسان آخر؛ فالناس لا يُدركون حريتهم إلا من خلال الآخرين.

لو استطعنا تحويل الآخرين إلى حجر، فلن يكون لنا أي غاية. الخِصام والتحالف هما الوقود الذي يتطلبه التعالي. يجب أن تُبنى مشاريعنا مع الآخرين وضدهم؛ إننا نخلق للآخرين، حتى يتسنَّى لهم أن يرافقونا ويتجاوزوا تعالينا. فحريتهم مهمة لأنها تحافظ على نوايانا في الأعمال التي يقومون بها. فكِّر في الحركات السياسية مثلًا: ستكون إيديولوجيتي عديمة المعنى إن لم يوجد من يشاركني إياها.

تُوضِّح بوفوار أنه من أجل اعتراف الآخرين بحريتنا، علينا أن نعترف بحريتهم. فحرياتنا تدعم بعضها بعضًا «مثل الحجارة في القَنْطرة». ولكنها قنطرة بلا أعمدة تدعمها، فحريتنا تُوجد في الفراغ.

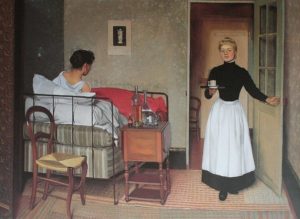

تعليق: أن تكون في خدمة حرية الآخرين هو هدف أخلاقي سليم، لأن حرية الآخرين تضيف إلى حريتنا من خلال التحالف والرفقة. لوحة «الممرضة» (1892) للفنان فيليكس فالوتون (مشاع إبداعي. المصدر: ويكيميديا كومنز).

العنف

مما لا مفرَّ منه، أن هناك من سيُعارِض مشاريعنا وعنفنا بشكل من الأشكال: «كينونتنا لا تتجسَّد إلا باختيار أن نكون في خطر في العالم، وأن نكون في خطر أمام الحريات الأجنبية والمُقسَّمة التي تُسيطر عليه». أفكار بوفوار، حول العنف، تُظهِر مدى عمقها بوصفها مفكرة أخلاقية. تقول: «بمعنى ما، العنف ليس شرًّا؛ إذ لا يمكن للمرء أن يفعل شيئًا للإنسان أو ضده».

وهذا الجوهر الأعمق من التعالي بداخلنا جميعًا -العدم القائم في صميم وجودنا- لا يمكن المساس به. تكرر بوفوار الفقرات الشهيرة للفيلسوف الرواقي إبيكتيتوس، الذي أكد أنه لا يمكن إلحاق أذى بذاتنا الداخلية، مهما مسَّنا من عنف جسدي. وذاتنا تتطابق مع خياراتنا، وليس مع أجسادنا.

لذلك، عند بوفوار، العنف لا يمكن أن يؤثِّر إلا على وقائعية وجودنا: «قتل الإنسان لا يعني تدميره». ولكن عندما يُمارس العنف على شخص آخر، فإننا نؤذي أنفسنا بتقييد حريتنا.

كيف؟ الشخص الذي نُمارس العنف تجاهه ليس من أقراننا، والأقران -كما أوضحنا سابقًا- هو من نحتاجه. وكلما زادت القوة الإنسانية لدينا، زادت قدرتنا على توسيع حدود إمكانياتنا.

لذا ترى بوفوار اللجوء إلى العنف «فشلًا»؛ وهو فشل لا بُدَّ منه، ويشكِّل جزءًا من الحالة الإنسانية. لكن نبذ كل صراع، يعني نبذ التعالي. ففي يوتوبيا خالية من الشِّجَار، لن توجد حرية اختيار؛ إذ سنكون وقائعية خالصة، لا تختلف عن الأشياء. وتُشير بوفوار إلى أن الوجود الاجتماعي، بحدِّ ذاته، عنف. والأمر متروك لنا -كأفراد- لكي نُقرِّر «إلى أي مدى» يمتد مشروعنا، دون أن يدمره العنف.

لذا، عودةً إلى سؤال سينياس: لماذا العناء؟ نحن محمولون على القيام بالمشاريع ما دُمنا نحيا بوعي. وألَّا نفعل ذلك، يعني ألَّا نكون. لكن كيف نعيش بشكل أصيل وأخلاقي؟ يمكننا أن نحاول قمع الحرية المتجذرة بداخلنا، يمكننا أن نحاول الاسترخاء في اللحظة الأبدية، يمكننا أن ندعي أننا نتصرف وفقًا لمشيئة الإله أو الإنسانية لا غير.

في عالم لا يوجد فيه خير أو شر جوهري، فإن بوفوار تقترح أن تكون مشاريعنا مُؤكَّدة بأصالة في حرية الآخرين. فكلما عمِلتَ في سبيل حرية الآخرين، أصبحتَ أكثر حرية. وإذا كانت حرية الآخرين هي هدف أفعالك، فإن إمكانياتك تتوسع. ولكن هذا، بالطبع، يتطلب شجاعةً.

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.