كيف تربي طفلًا قادرًا على التحمّل | من «سايكي»

أعد تلك المروحية إلى الحظيرة ودع أطفالك يجدون طريقهم بأنفسهم، استقلاليتهم ستدهشك على الأرجح.

يقول الفيلسوف برتنارد راسل في مقابلة له عام 1918: “إن كنت أملك متّسعًا كبيرًا من الوقت وإن زادت معرفتي عمّا أعرفه الآن، سأرغب أن أخصّص محاضرةً كاملةً عن مفهوم الغموض. أعتقد أنّ للغموض، في نظريّة المعرفة، أهميّة قصوى تفوق ما قد يُحكم عليه من كتابات معظم النّاس.”

حينما يريد الباحث أن يُشخّص مفهوم الغموض، فإنّه يتعذّر عليه تـأطير هذه الظاهرة نظرًا لانتشار هذا المفهوم في حقول معرفيّة متشعّبة، بحيث خُصّصت له مباحث مرتبطة بنظريّات كلّ حقل. إلّا أنّ أقدم بحث في التاريخ الإنساني لتحديد هذا المفهوم، هو البحث الفلسفيّ الّذي يشمل علومًا متعدّدة منها بالدرجة الأولى الماورئيّات (metaphysics)، ثمّ علم الدلالة (semantics) والمنطق (Logic) والأنطولوجيا (ontology).

ولا شكّ أنّ اللّغات الطبيعيّة – أيّ اللّغات الّتي يستعملها الإنسان في التواصل وتراسل المعلومات – ليست كلّها على درجة واحدة من الدقّة من حيث المصطلحات أو المسندات (predicates) اللّغويّة. كما أنّ في الحالة البرغماتيّة، قد نستعمل كثيرًا من هذه المسندات لوصف الهيئة أو بيان الكميّة، ومع ذلك يبقى الغموض يلفّ العبارات من دون قدرة على التخلّص منه تمامًا.

تروم هذا المقالة؛ عرض مفهوم الغموض انطلاقًا من البحث الدلاليّ، وصولًا إلى طرح هذه القضيّة عند تشارل ساندرز بيرس – مؤسّس المذهب البرغماتيّ – الّذي قلّما تحظى أعماله في علمي المنطق والرياضيّات، فضلًا عن نظريّاته في المعرفة والإدراك باهتمام عربيّ حيث تقتصر معظم الأبحاث العربيّة على تناول الجوانب الإبيستيمولوجيّة السّهلة من نظريّاته في علم السيمياء.

ما هو تصوّر الفلسفة لمفهوم الغموض ؟

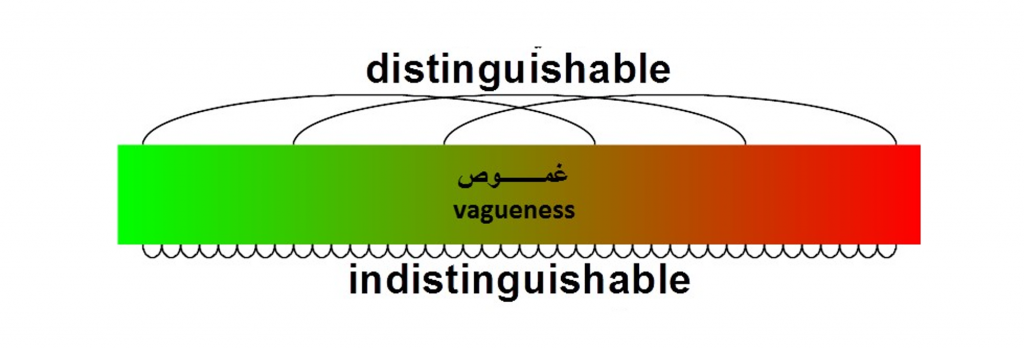

الغموض هو مصطلح متعدّد الدلالات؛ في اللّغة اليوميّة، يتمّ استخدام لفظة “الغموض” للإشارة إلى أنّ هناك شيئًا ما غير واضح أو ملتبس أو مبهم، أو غير محدّد أو ضبابيّ أو غير دقيق أو مجرّد…أمّا عندما تصبح اللّغة علمًا قائمًا بذاته، تظهر ضرورة ملحّة للتمييز بين هذه المصطلحات المختلفة الّتي تبدو أنّها مترادفات؛ ففي المناقشات حول المنطق والدلالة وعلم الوجود، يعاني الباحث عناءً كبيرًا للتمييز بين المفاهيم المتعدّدة للمعاني المرتبطة بـ “الغموض” وبين شكل محدّد من “عدم التعيين” (form of indeterminacy)، يُعرف هذا الشّكل باسم الغموض ذي الحالات الحدوديّة (Borderline Vagueness) – وهو موضوع هذا البحث.

ويمكن تعريف هذا النّوع الغموض على أنّه سمة من سمات اللّغة الطبيعيّة، وهو صفة تُطلق على الكلمات والعبارات الّتي يتمّ استخدامها لتصنيف الأشياء أو وصف هيئتها. هذه الكلمات أو العبارات تَقسم عالم الموجودات إلى قسمين؛ تلك الّتي تنطبق عليها هذه الإسنادات، وتلك الّتي لا تنطبق عليها. على سبيل المثال، يَقسم الاسم “الحصان” عالم الموجودات إلى الأحصنة وغير الأحصنة.

من هنا، ما يميّز المصطلح الغامض هو وجود حالات حدوديّة دلاليّة (semantic borderline cases) لا تنتمي بوضوح أو لا تنتمي مطلقًا إلى امتداد المصطلح الدلالي. ويظهر أنّ هناك اتّفاق واسع، على وصف المسند بأنّه غامض إذا كانت حدود امتداده غير واضحة، أو تبدو كأنّها هكذا. على سبيل المثال، إذا أخذنا الاسم “الكرسيّ” المألوف؛ قد تبدو بعض الأشياء بوضوح أنّها كراس – ما تجلس عليه الآن على سبيل المثال – أمّا البعض الآخر فإنّها ليست كراسي بشكل واضح – خذ مثلًا الحصان، على الرّغم من أنّك قد تجلس على أحدها.

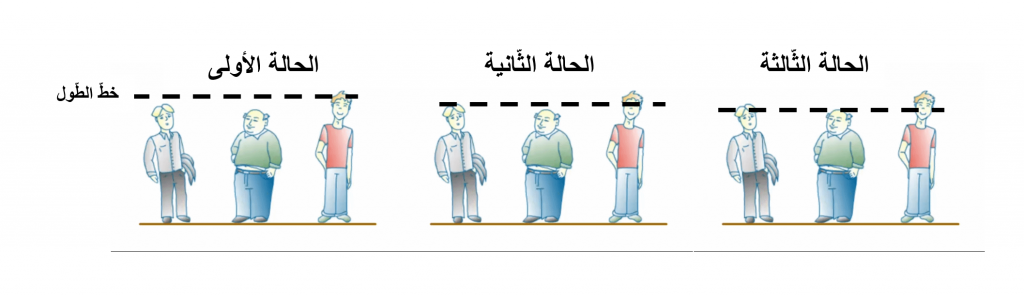

ولتوضيح هذه المسألة، سوف نتناول الحالة الكلاسيكيّة للقضيّة المرتبطة بوصف “طول القامة” لمجموعة من الأشخاص؛ يتمّ عادةً ترتيب البشر في صفّ واحد وفقًا للارتفاع، ويُطلب من متكلّم اللّغة الأنموذجي تحديد أيّ من أفراد المجموعة طويل القامة وأيّهم قامته قصيرة.

إنّ تصنيف أطراف الصّف الحدوديّة (extremity) هو أمرٌ سهل؛ فمن الواضح أنّ أقصر الأشخاص ليسوا طِوالًا بينما طَولي القامة هم طِوال بشكل أوتوماتيكيّ تلقائيّ. أمّا الغموض فإنّه يتعيّن في هذه القضيّة بالحالات البينيّة أو المتوسّطة أي بين من هم طويلي القامة و قصيري القامة. هذه الحالات تعرف “بالحالات الحدودية”.

بالنسبة لهذه الحالات، يبدو أنّ المصطلح “طويل القامة” قد ينطبق إلى حدّ ما وقد لا ينطبق، ويمكن القول أيضًا إنّ عمليّة إسناد “الطول” قد تكون افتراضًا صادقًا أو خاطئًا، لا بل إنّ هذا الإسناد قد ينطبق ولكن بدرجة معينة، نحن البشر لن نستطيع إدراكها بدقّة؛ لذلك يُعدّ التصنيف الدلالي للحالات الحدوديّة بمنزلة لغز أو أحجية غامضة.

في الواقع، إنّ المسند “طويل” لا يمكن أن ينطبق بطريقة واضحة عند وصف ارتفاع الجسم؛ فلكي نطلق على شخص حكمًا بأنّه طويل هل نبدأ من وضع خطّ الطّول كما في الحالة الأولى ونفترض أنّ كلّ شخص يتخطّى ارتفاع جسمه هذا الخطّ هو طويل أو نعتمد الحالة الثانيّة أو الثّالثة منطلقين من الفرضيّة نفسها ؟ الإجابة ليست واضحةً ! إذًا هذا هو الغموض ذي الحالات الحدوديّة.

والغموض واسع الانتشار؛ ومن بعض المسندات الغامضة ما يلي: تقدير الطول والحجم (على سبيل المثال “طويل القامة” ، “قصير” ، “كبير” ، “صغير” ، “ضخم”) ، الألوان (مثل “أحمر” ، “أخضر” ، “ضارب للخضرة” “،” الأزرق “)، العمر والنضوج (على سبيل المثال “الشباب”، “متوسط العمر”، “كبير السن”، “فتى”، “سيّدة “، “فتاة”، “امرأة”، “كبار السن”)، المسندات المتعلّقة بالثروة (“الأغنياء” ، “الفقراء” ، “الأثرياء” ، “البخيل” ، “البخلاء” ، “الكرم”) وينسب الغموض أيضًا إلى كل المصطلحات والمفاهيم الأساسيّة المرتبطة بالأخلاقيّات والميتافيزيقيا وعلم الجمال والقانون والعلوم الاجتماعية.

فترتيب مجموعة من اللّوحات وفقًا لمعيار الجمال قد لا يتحقّق، لأنّ مسند “الجمال” غامض فهو يتضمّن حالات حدوديّة. إنّ الدّين مثلًا، لا يتناول فقط مسألة “الشّيطان” و”المّلائكة”، بل تضاف إلى هذه المسائل أعمال الإنسان الّتي هي حالات حدوديّة لمسندات منها: “الخير، الشّر، أعمال خيّرة ولكنّها ليست واجبة التطبيق (supererogatory)”.

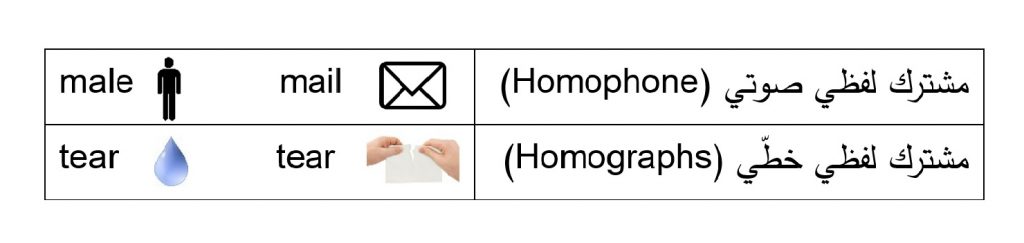

ولا بدّ في علم الدلالة، التّمييز بين الغموض (Vagueness) والالتباس (ambiguity).

تسمّى الوحدة المعجميّة (Lexeme) ملتبسةً، عندما يكون لها أكثر من معنى واحد مميّز (sense) وهذا المعنى منتشر على مستويات النّسق اللّغوي جميعها. على أنّ الالتباس يزول بمجرّد أن توضع الوحدة المعجميّة في سياق (Context)، يسمح باختيار معنى واحد من المعاني الّتي قد تحملها هذه الوحدة.

ولقد كانت قضيّة الالتباس من أبرز القضايا الّتي تناولها العلماء العرب – القدماء والمحدثون – والّتي تنضوي تحت مبحث “المشترك اللّفظي” في فقه اللّغة العربيّة.

وجديرٌ بالذّكر، أنّ أوسع اللُّغات هي اللُّغة العربيَّة، ومن دلائل هذا الاتِّساع كثرة مفرداتها، وكثرة المعاني للمفردة الواحدة منها. ومن الأمثلة على ذلك، ما ذكره علماء اللُّغة في معاني كلمة “العجوز” الّتي تتخطّى الثمانين ! فقد ورد في “تاج العروس من جواهر القاموس” في مادّة (عَ جَ زَ)، قصيدة طويلة يتضمّن كل بيت منها كلمة “عجوز” يقابلها المعنى المراد منها في لغة العرب.

وقد قسّم علماء الدلالة الالتباس إلى أنواع نذكر أبرزها:

1- الالتباس المعجمي (Lexical Ambiguity): المثال على هذا النّوع قضيّة المشترك اللّفظي الصّوتي والخطّي، ففي الإنجليزيّة مثلًا نقول:

مثال آخر على الالتباس المعجمي قضيّة التعدّد الدلالي (Polysemy) حين يكون للكلمة أكثر من اتّجاه في المعنى مثلًا الكناية (Metonymy): “فلان كبير القلب” والاستعارة (Metaphor): “رأيت أسدًا يحارب في المعركة.”

2- الالتباس التركيبي (Structural Ambiguity): يتعلّق هذا النّوع من الالتباس في عمليّة ترتيب مكوّنات جملة معيّنة في تسلسل دلاليّ هرميّ. خذ العبارة الآتيّة: أنا فخور بكوني شجاعًا وكذلك ميشال؛ هل تعني هذه الجملة أنّ ميشال فخور بكوني شجاعًا أو أنا وميشال كلانا فخوران بأنّنا شجاعان؟ إنّ عمليّة ترتيب مكوّنات هذه الجملة هي المعيار لتحديد اتجاه المعنى المقصود.

3- الالتباس البرغماتي (Pragmatic Ambiguity): يحدث هذه الالتباس عندما تكون المنطوقات لها تأويلات مختلفة تُفهم من خلال الاستعمال اللّغوي أو نيّة المتكلّم. خذ مثلُا هذه الجملة: “هل لديك بوليصة تأمين؟”؛ قد تعني هذه الجملة أنّ المتكلّم يهدّد أحدهم أو إنّه يعرض عليه تقديم بوليصة تأمين.

أمّا بالنسبة إلى الغموض فهو سمة يوصف بها مسند ما له معنى واحد ولكن له حالات حدودية أيضًا. وهو يقسم أيضًا إلى أنواع منها:

1- الغموض المرجعي (Referential Vagueness): مثل قضيّة الكرسيّ والحصان

2- المعنى غير المعيّن (Indeterminacy of meaning): مثلًا جملة “دمى سارة”؛ هل سارة تمتلك هذه الدمى أم هذه الدمى هي من صنعها؟

3- نقص في التوصيف: مثلًا فعل الأمر “إرحل” الّذي يمكن أن يتضمّن فعل “امش، أركض، أغرب عن وجهي…”

وقد يكون هناك نوع من عدم تعيين في المعنى ولا يسمّى غموضًا. خذ على سبيل المثال القضيّة الآتيّة: يقوم متكلّم اللّغة الأنموذجي بالإشارة إلى “شجرة” مستعملًا العبارة الآتية: “هذه الشجرة ارتفاعها أكبر من 3 وأقل من 100 قدم”

هذه القضيّة لا يمكن أن تتضمّن حالات حدوديّة، إذًا ليست غامضة على الرّغم من عدم تحديد الارتفاع الدقيق للشجرة؛ لأنّ هذه الجملة أو الفرضيّة تكون قيمتها صادقة إذا كانت الشجرة ارتفاعها أكبر من 3 وأقل من 100 قدم ولكن إذا كانت تختلف عن هذا المعيار (أكبر من 3 وأقل من 100 قدم) فقيمتها خاطئة.

علاوةً على ذلك، عندما يحاول متكلّم اللّغة الأنموذجي التمييز بين الحالات الحدودية لمسند “الارتفاع” من تلك الّتي ليست حالات حدودية، ستكون هناك حالات حدودية ذات مستوى أعلى دلاليًا تسمّى (borderline-borderline cases) أو غموض في مستواه الأعلى (metalevel).

وهكئا يتّضح أنّ الغموض يشبه إلى حدّ ما “دودة الحاسوب”، فهو سمة خارقة توصف بها، ليس فقط المسندات المستخدمة لتقدير الأشياء في العالم ولكن أيضًا اللّغة المستخدمة لوصف حالة الغموض نفسها.

مفارقة الكومة

“قل لي، هل تعتقد أن حبّةً واحدةً من القمح هي كومة؟ بالطبع ستقول: “لا”. وماذا تقول عن حبّتين من القمح ؟” (Galen, On Medical Experience)

بدأت التحقيقات المنطقية والفلسفية الأولى في موضوع الغموض مع ظهور مفارقة الكومة الّتي ينسبها بعض العلماء إلى زينون الإيلي أو إلى أوبوليدس الملطي. فما هي مفارقة الكومة (Sorites Paradox)؟

إنّ اسم هذه المفارقة مشتقّ من الكلمة اليونانية σωρητες)) وتعني ’كومة‘، وهي مفارقة منطقيّة قائمةٌ على إشكاليّة تتمثّل بالسّؤال الآتي: “كم حبّة يجب أن نأخذ من كومة حبّات رمل حتى نقول إنّ هذه الكومة لم تعد كومةً؟

إنّ الإجابة الطبيعية هي أنّ الكومة ستظلّ كومةً وإن أُخذت منها حبّة رمل، فذلك لن يؤثّر على كونها كومة كما أنّ حبّةً واحدةً من الرّمل أو حبّتين ليست بكومةٍ، لأنّ الكومة هي عبارة عن مجموعة، وهي أكثر من مجرّد زوج. يمكننا تحويل هذه المفارقة إلى مجموعة من الفرضيّات.

1000000 حبّة من الرّمل هي كومة (فرضيّة 1)

1000000 حبّة من الرّمل ناقص حبّة تبقى كومة (فرضيّة 2)

999999 هي كومة (فرضية 3)

999999 ناقص حبّة واحدة تبقى كومة (فرضيّة 4)

….

الاستنتاج: حبّة واحدة من الرمل هي كومة.

إنّ تطبيقات متكرّرة من (الفرضيّة 2) أي إذا قمنا بإزالة حبّة واحدة من الرمال من تلك الكومة المكوّنة من مليون حبّة رمل ثمّ كرّرنا هذه العمليّة بشكل متواصل، سنصل إلى استنتاج بأنّ كومة قد تتكوّن من حبة رمل واحدة فقط ! وهذا الاستنتاج يعارض الفكرة المنطقيّة بأنّ حبّة واحدة من الرمل ليست بكومة !

نحن إزاء مشكلة منطقيّة؛ إنّ الفرضيّات الّتي بدأنا منها هي فرضيّات عقلانيّة صحيحة وقد طبّقنا استدلالًا منطقيًّا لمعالجة المسألة إلّا أنّنا توصّلنا إلى استنتاج خاطئ. إذًا المشكلة هي دلاليّة. في الواقع، يمكننا أن نستبدل هذا الفرضيّات بفرضيّة واحدة هي أنّ الكومة يقال لها كومة إذا وفقط إذا كان عدد حبّاتها 120000 ولكن لماذا هذا الرّقم بالتّحديد ؟ّ هل لا يوجد عدد فاصل لمجموع الحبوب الّتي تشكّل كومة وتلك الّتي لا تشكّلها ؟ من هنا إنّ مفهوم الكومة هو مفهوم غامض !

ولمفارقة الكومة تطبيقات أخرى مثل قضيّة الصّلع؛ ما هو عدد الشعر اللّازم لكي يحقّ لنا أن ننسب مسند “أصلع” لشخص ما ؟ لا شكّ أن امتلاك شعرة واحدة لا ينفي الصلع وكذلك شعرتين فقط، فما هو عدد الشعر اللّازم للانتقال من الصلع الى اللّاصلع؟

المنطق متعدّد القيم والتقييم الفائق لمعالجة الغموض

لقد كانت هناك مساعٍ عدّة من قبل المناطقة لتخطّي مشكلة الغموض الّتي تكتنف مفردات اللّغة والقضايا الأخرى المرتبطة بالعلوم. وتتجلّى هذه المساعي باتّجاهين بارزين؛ يكمن الاتّجاه الأوّل، بالتطوّر الّذي طرأ على المنطق الرّمزي الكلاسيكي الّذي كان مقصورًا في على قيمتي الصّدق التقليديّتين أي على الثنائيّة القيميّة: “صدق (true) وكذب (false)” – ويتمثّل هذا التطوّر بإدخال قيم جديدة تتوسّط بين الصّدق التّام والكذب التّام وهذا ما يعرف بالمنطق متعدّد القيم (Many Valued logic).

لنأخذ مثلًا قضيّة “فادي سمين”؛ لا شكّ أنّ هذه القضيّة قد تكون صادقة تمامًا أو كاذبة تمامًا، ولكن عدم إدراكنا بدقّة الحد الفاصل بين السمنة والنحافة يؤدّي إلى حالات غير متعيّنة أو حدود ضبابيّة (Fuzzy Boundaries)، فإذا قلنا إنّها متوسّطة الصدق لن نصل إلى التخلّص من غموض المسند بشكل تام. فالمنطق متعدّد القيم ليس سوى وسيلة تعبيريّة تزيد من إدراكنا لغموض المعرفة.

نصل إلى الاتّجاه الثّاني وهو التقييم الفائق (Supervaluation)؛ هو إحدى المقاربات السيمانطقيّة الفلسفيّة لمعالجة الأنساق المنطقيّة متعدّدة القيم، وقد استخدم علماء المنطق هذه المقاربة لحل مشكلة الغموض الّتي تكتنف المسندات النّظريّة، وذلك بإدخال أكثر من تفسير لتحديد معنى كلّ مسند. بعبارة أخرى، تستند عملية التقييم الفائق على فكرتين أساسيّتين؛ أوّلًا، هناك عدد من الطرق المقبولة (التقييمات) المتساوية لجعل المصطلح الغامض دقيقًا وهذه التقييمات جميعها يجب أن تُؤخذ بالاعتبار لتحديد دلالات الغموض.

وهكذا تصبح كل عبارة تحتوي على مسند غامض صادقة أو كاذبة وفقًا لإحدى التقييمات؛ فإذا كانت العبارة هذه صادقة على جميع مستويات التقييم، نقول عنها إنّها فائقة الصدق (supertrue) والحكم نفسه يُطبّق على العبارة الكاذبة على جميع مستويات التقييم، فنقول إنّها فائقة الكذب (superfalse). أمّا العبارات الّتي تكون صادق بحسب بعض التقييمات المقبولة وكاذبة وفقًا لأخرى، فلا يمكننا وصفها بأنّها فائقة الصدق أو فائقة الكذب إنّما نقول عنها إنّها “لا فائقة صادقة ولا فائقة كاذبة”، وهذه العبارات تحديدًا تقع في ما يسمّى فجوات القيم-الحقيقة (truth-value gaps).

منطق الغموض عند تشارل ساندرز بيرس

في مقاله “مسائل في البرغماتيّة” (Issues on pragmatism)، المنشور في صحيفة “The Monist”، يهتمّ بيرس بما يسمّيه ” منطق الغموض” (logic of vagueness)، بوصفه شيئًا لا يمكن التخلّص منه. يعالج بيرس في هذا المقال، مسألة “نزعة البداهة النقديّة” (Critical Common-sensism)، وهي مجموع الفلسفات الّتي تعنى بالحسّ المشترك أي الاعتقادات المشتركة بين مجموعة من الأشخاص والّتي تدفعهم إلى فعل شيء ما دون سواه.

بعبارة أخرى إنّ النقد الحسّي المشترك هو الاعتقادات الناتجة عن فعل الغريزة وهي أكثر صدقًا وموثوقيّةً من المعرفة الاستنتاجيّة القائمة على عناصر الإدراك والوعي مثل المنطق الاستقرائي (Inductive reasoning)، المنطق الاستنباطيّ (Deductive reasoning) والمنطق الافتراضي (Abductive reasoning)، ويفسّر بيرس مفهوم النقد الحسّي المشترك من خلال ستّ سمات أو خصائص (Six Characters).

ويدخل مفهومه عن “الغموض” ضمن السمة الرّابعة في وصفه للنقد الحسّي، حيث يقيم علاقة ترادفيّة بين الغموض وأحد الجوانب من مفهومه الخاص للمنطق الافتراضي.

ادعى بيرس أنّه “توصل إلى منطق الغموض بشيء يشبه الاكتمال” ، لكن العلماء كانوا في حيرة سواء أفقدت هذه المخطوطة الّتي تحتوي على هذه المقاربة أو ما إذا كان اكتشاف ذلك يتطلّب قراءة معمّقة لمخطوطات بيرس.

وقد يكون من المتوقّع أن يسأل المفكّر: “كيف يمكن أن يكون هناك أيّ “منطق” في “الغموض” ؟ إنّ مصطلحي” الغموض “و”المنطق” لا يمكن أن يكون لهما معنى كبيرًا عند جمعهما معًا.

لذا كانت هناك محاولات لتفسير ما هو منطق الغموض البيرسيّ؛ كتب “كوهين” (Cohen) أن “بيرس يبدو أنه لم يخلص إلى أن المنطق الرسمي (formal logic)، غير قابل للتطبيق في جوهره على الخطاب العادي، بل كان هناك حاجة إلى منطق جديد ،”منطق الغموض”، […] وعلى الرّغم من أنّه لم يتم العثور على منطق الغموض البيرسيّ، فقد بذلت محاولات عديدة لاستبدال فقدانه”.

أمّا جاريد بروك ( (Jared Brockفقد اقترح – بشكل أكثر تعميمًا – أنّ الغموض موجود في كل مكان في نظرية بيرس المنطقية وفلسفتها. يقول “متى أصبحنا واضحين بشأن هذا المشروع (الغموض)، لا توجد صعوبة في العثور على منطق الغموض. إنّه في كل مكان !”. لكن ادعاء بروك بأنّ “منطق الغموض” واسع الانتشار لا يوضح تمامًا ما قصد به بيرس “بمنطق الغموض”.

ومنذ ذلك الحين، توالت المحاولات القيّمة لفهم المقصود من “منطق الغموض”، إلا أن فهم النظريّة البيرسيّة بشكل كامل ومفصّل لم يتم بعد. ومن أبرز المحاولات لفهم الغموض ما عمل عليه مجموعة من المناطقة والفلاسفة من أبرزهم: “برتنارد راسل (Bertrand Russell)، ماكس بلاك (Max Black)، كارل هيمبل (Carl Hempel)، فرانك رامزي (Frank Ramsey)، لودفيغ فتغنشتاين (ludwig Wittgenstein)، وتشارلز موريس (charles morris).” وقد استمرّ الاشتغال على فهم الغموض في العصر الحديث على النحو الّذي نراه في أبحاث ويليامسون (Timothy Williamson) وكيفي (Rosanna Keefe)؛ فالمسألة عند ويليامسون تكمن في أنّ استخدام بيرس لمصطلح “الغموض” لا يعادل مفهوم الغموض الحديث .

يبقى لنا أن نعرض مفهوم الغموض في النظريّة البيرسيّة؛ يقول بيرس: “تعتبر مسألةً ما غامضة عندما يكون هناك حالات محتملة للأشياء المقصودة غير المؤكّدة جوهريًّا، وإن تأمّل فيها المتكلّم فسيعتبرها مستثناة أو مسموح بها في الفرضية. لا نعني بعدم التأكّد الجوهري النتيجة الصادرة عن جهل المؤوِّل، ولكنّنا نقصد أنّ عادات المتكلّم اللّغويّة هي حالات من عدم التعيين”.

من هنا نلحظ أنّ بيرس يهتمّ في تعريفه للغموض انطلاقًا من التمييز بين الأشكال المتعدّدة من عدم التعيين، على سبيل المثال غموض في عدم تحديد المرجعية. يبدو أن بيرس يجمع بين الأنواع المختلفة من عدم التعيين تحت مبحث الغموض، ويحاول أن يميّز بين عدّة مصطلحات منها العموميّة (generality)، عدم الخصوصيّة أو عدم الدقّة (inexactness)، اللامعلوماتيّة (uninformativeness).

العموميّة والغموض والدقّة في النظريّة البيرسيّة

كثيرًا ما يُستشهد براسل في الإشارة إلى الإرباك والجمع بين مفهومي العموميّة (generality) والغموض. ويعتقد معظم المناطقة أنّ راسل يخلط بين هذين الشّكلين من عدم التعيين من خلال ادّعاءه بأنّ العموميّة والغموض هما مصطلحان متناقضان من حيث الدقة (precise).

وفي هذا السّياق يقول ويليامسون:”تكون العلامة دقيقةً فقط عندما توجد واقعة واحدة (one fact)، قادرة على إثباتها. وتوصف العلامة بأنّها عامّة، عندما توجد أكثر من واقعة واحدة تثبت صحّتها. فإن التمييز بين الغموض والعموميّة من خلال الادعاء بأنّ المصطلح يكون غامض عندما لا يكون دقيقًا لا يكفي لأنّ العموميّة ليست دقيقة أيضًا.

لكن سرعان ما يتّضح موقف راسل من هذه المسألة إذ كان حريصًا على التمييز بين المصطلحين؛ فهو يقرّ بضرورة التفريق بين العموميّة والغموض من حيث تعدّديّة الوقائع. فالاعتقاد يكون دقيقًا فقط عندما توجد واقعة واحدة تؤكّده ويكون عامًا عندما يوجد عدد معيّن (definite) من الوقائع لإثباته ويكون غامضًا عندما يوجد عدد غير محدّد (indefinite) من الوقائع لإثباته. بعبارة أخرى، إنّ العديد من الوقائع الّتي قد تؤكّد الاعتقاد العام (general belief) مقيّدة بحدّة (sharply bounded)، في حين أنّ العديد من الوقائع الّتي قد تؤكد الاعتقاد الغامض لها حالات حدودية.

على غرار راسل، أخذ بيرس يفسّر الغموض والعموميّة انطلاقًا من فهم مسائل “عدم التعيين”. ولكنّه قدّم مجموعة من الوسائل المنطقيّة للتمييز بين المفهومين.

إحدى الطرق تكمن باقتراحه للعبة افتراضيّة يتمّ عبرها التأويل النّظري proto-game-theoretic) interpretation)، لمجموعة من العمليات المنطقية وتعيين أدوار مختلفة للمشاركين في اللّعبة. في هذا الصدد، يرى بيرس أنّ للمتكلّم الحق في تخصيص وإعادة تركيب المصطلحات الغامضة أو اختيار مثيل بديل للجمل المكمّمة وجوديًّا (existentially quantified sentences). كما أنّ للمؤؤّل (interpreter) الحق في تمثيل مصطلحات العامّة أو اختيار مثيل بديل للجمل المكمّمة كونيًّا( universally quantified sentence). وتاليًأ، فإنّ التمييز بين الغموض والعموميّة هو مسألة تقع في إطار التمييز بين الأدوار المختلفة في تحديد المصطلحات. عندما يتمّ نطق مصطلح غامض، يتولّى المتكلّم دور تقديم مزيد من المواصفات، بينما إذا تمّ نطق مصطلح عام يتولّى المؤوّل هذه المهمّة. على سبيل المثال، إذا قال سامي “فادي طويل القامة”؛ يحتفظ سامي بالحقّ في تحديد ما ينبغي فهمه من المنطوق “طويل القامة”.

يقترح بيرس طريقةً أخرى فيعتبر أنّ المصطلح يكون عامًّا فقط إذا تعذّر أن ينطبق عليه قانون الثالث المرفوع (principle of excluded-middle PEM)، ويكون غامضًا فقط إذا لم ينطبق عليه قانون عدم التناقض (principle of non-contradiction PNC)؛ ينصّ الأوّل على أنّ كل شيء لا بدّ أن يتّصف بأحد النقيضين كأن نقول مثلًا إنّ التلميذ قد نجح في الامتحان (أ) أو رسب (لا أ). وليست هناك حالة ثالثة لأنّ الحالة الثالثة مرفوعة بالاختيار (النجاح أو الرّسوب). أمّا القانون الثّاني فينصّ على أنّ التناقض مستحيل، فلا يمكن أن يتّفق النفي والاثبات في حال من الأحوال، فللمربّع أربعة أضلاع (أ)، وهذه حقيقة هندسية ثابتة، والمثلّث ليس له أربعة أضلاع (لا أ)، وهذا نفي صحيح وثابت ولا تناقض مطلقًا بين هذا النفي (لا أ) وذاك الاثبات (أ)، لأن كلًّا منهما يتناول موضوعا خاصًّا، يختلف عن الموضوع الّذي يتناوله الآخر ما يعني أنّه لا يمكن أن يتّصف الشيء بصفة ونقيضها في آن واحد ومن وجهة واحدة.

لكنّ هذه الطريقة وتأويلاتها كانت مثيرة للجدل لأنّها لا تتّفق بشكل مباشر مع العديد من الأمثلة الّتي قدّمها بيرس بهدف التمييز بين العموميّة والغموض.

سيكولوجيّة الغموض في الأدب

وبعيدًا عن البحث المنطقي والفلسفي التحليلي، يشكّل الخطاب الغامض والملتبس بؤرة للتأويلات وللتفاعل بين قطبي المرسلة – الكاتب والمتلقّي – ولم يكن هذا التفاعل يتّخذ المسار الإيجابي دائمًا. ولقد تعدّدت المحاور المتّصلة بظاهرة الغموض بحيث أصبح السّؤال الرئيسيّ مرتبطًا بعمليّة إدراك المعرفة وبيان المعنى المقصود وكشف النيّة من الكلام.

وقد كان للشعر العربي نصيب من هذه الظاهرة؛ فقد تأثّر الشعر بالثقافة اليونانية وخصوصًا بالفلسفة والمنطق، فانعكس ذلك علي التجربة الشعرية الّتي أنتجت أساليب جديدة وغريبة قادرة على حمل مضامين كامنة لا يعبّر عنها مباشرةً. وقد كان الغموض صفة ذميمة يوصف بها الشاعر لصعوبة فهم المراد من كلامه وأحيانًا لغلوّه وتعويصه. وبالرّغم من ذلك، ظلّ الغموض ميزة جمالية ناجمة عن طريقة النظم الّتي يتوخاها الشاعر.

أما ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث، فقد تتطوّرت بفعل انفتاح المجتمع العربي على الحضارة الغربية، وتأثّر الشعراء العرب بمفاهيم الحداثة الغربية ومقولات ما بعد الحداثة. كان لهذا الاتصال تأثير جامح أدّى إلى تغيير طال بنية النصّ الشعري العربي: الإيقاع، الصورة، الرموز والإيحاء…وغلبت الوظيفة المرجعيّة على الخطاب الشعري بحيث أصبح من المتعذّر فهم النصّ من دون العودة إلى الأبعاد التاريخية والسيكولوجيّة والاجتماعيّة والبرغماتيّة المرتبطة بالنصّ ومؤلّفه؛ فالتناص يقتضي معرفة معمّقة بالأدب والتاريخ والحضارة…وقد كان لتطوّر الهرمينوطيقا ومقولة “موت المؤلف”، دورٌ بارزٌ في ظهور علاقة جديدة، هي علاقة القارئ بالنصّ؛ أنيطت عمليّة إنتاج الدلالة النصّيّة إلى القارئ ومع هذا التحوّل بدأت النصّوص تخضع لشتّى أنواع التأويلات والأحكام. كان الغموض تهمة النصّوص الغريبة عن الاعتياديّ والمألوف.

ثمّ بدأ تأويل الخفيّ والضبابيّ من النصّوص يأخذ بعدًا تداوليًّا؛ تحوّل الخطاب البريء المستعمل لوصف الغموض إلى ما يسمّى “خطاب الكراهيّة”، بحيث أصبح غموض النصّ الشعريّ وتأويلاته سببًا في إيقاظ الأصوليّة المستقلّة عن أصولها وتحريك الوعي الجمعي لاستعمال لغة التحريض والعنف والعدوانيّة والتمييز وتحويلها إلى أفعال حيّة.

ولفهم تجربة الغموض الشعريّة لا بدّ من اتخاذ سلوك حياديّ عند قراءة النصّوص والانطلاق من مقولة فتغنشتاين “المعنى هو استعمال”. أمّا فيما يتعلّق بالغموض والحالات الحدوديّة، سيكون من المفيد توجيه الخبرات والطاقات لفهم مصطلحات بيرس النقديّة. هذه العمليّة، من شأنها أن تنير الجوانب المعرفيّة من نظريّاته والتي لا تزال تقبع في الظلام. أمّا عربيًّا، فنحن بحاجة إلى حركة ترجمة – كمثيلتها في العصر العبّاسي – تختار القيّم والضروريّ والجديد من الكتب والأبحاث وتنقلها إلى العربيّة، علّنا نخرج من أزمة الاعتيادي والمكرّر من الأبحاث والرسائل والأطاريح الأكادميّة التي لا تضيف شيئًا على المكتبة العربيّة سوى مزيد من الـتأويلات المضجرة.

عن بيرس…سيرة حياته

ولد الفيلسوف الأمريكي تشارلز بيرس في كامبردج في 10 سبتمبر سنة 1839، درس في جامعة هارفارد وتحصّل على الماجستير في الرياضيات والباكالوريوس في العلوم الكيميائيّة. يُعتبر، إلى جانب فرديناند دي سوسور، أحد مؤسسي السيميائيات المعاصرة. اشتغل محاضرًا في المنطق بين 1879 و1884 في جامعة جون هوبكنز. وفي عام 1887 انتقل، مع زوجته الثانية، إلى پنسلڤانيا حيث بقي هناك إلى أن توفي عام 1914. نشر بيرس طوال حياته عددًا من المقالات، تمّ تجميعها إثر وفاته، ونشرها في 8 مجلّدات تحت عنوان “مجموعة أبحاث تشارلز س. بيرس”.

ويعتبر بيرس مؤسس الفلسفة البراغماتيّة، كما يصنّف “من بين المفكّرين المعاصرين، فلاسفةً كانوا أو مناطقة، من أشهر المغمورين، ومن أهمّ من أغفل ذكره من بينهم. فهو على الرغم من أهمّيته البالغة في تاريخ الفكر الفلسفي والمنطقي المعاصر، لا يكاد يرد ذكره في كثير من كتب الفلسفة المعاصرة أو المنطق المعاصر إلّا على سبيل الإشارة دون التوقّف عند أفكاره لفحصها أو مناقشتها على النحو الذي يتم إزاء كثير من الفلاسفة والمناطقة المعاصرين الذين قد يكون دورهم دون الدور الذي قام به في تطوير الفكر المنطقي المعاصر . ولعلّ مرجع ذلك إلى أحد أمرين أو إلى كليهما؛ عمق الفكرة المنطقية التي يتناولها، وصعوبة الأسلوب الذي يستخدمه في التعبير عن أفكاره.”

المراجع

Andjelkovic, Miroslava and Timothy Williamson, Truth, Falsity, and Borderline Cases. Philosophical Topics 28 (1):211-244, 2000.

Brock, Jared, C.S. Peirce’s Logic of Vagueness, PhD Philosophy, University of Illinois, Urbana, 1969.

Brock, Jared, Principle Themes in Peirce’s Logic of Vagueness. In Peirce Studies, New York: Plenum Press, 1979.

Brock, Jared, The Development of Peirce’s Theory of Proper Names. In Studies in the Logic of Charles Sanders Peirce, Edited by Nathan Houser, Don D. Roberts and James Van Evra. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997.

Cohen, Laurence Jonathan, The Diversity of Meaning, London: Methuen & Co, 1962.

Haack, Susan, Deviant Logic, Fuzzy Logic: Beyond the Formalism, Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Haack, Susan, Deviant Logic, Fuzzy Logic: Beyond the Formalism. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Hyde, Dominic and Raffman, Diana, Sorites Paradox, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer Edition), Edited by Edward N. Zalta, 2018.

Keefe, Rosanna, Theories of Vagueness, Cambridge University Press, 2000.

Russell, Bertrand, Vagueness, Australasian Journal of Philosophy and Psychology 1:84-92, 1923.

Sennet, Adam, Ambiguity, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring Edition), Edited by Edward N. Zalta, 2016.

Sorensen, Roy, Vagueness, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer Edition), Edited by Edward N. Zalta, 2018.

Williamson, Timothy, Vagueness, London: Routledge, 1994.

Agler W. David, Peirce and the Specification of Borderline Vagueness : https://www.academia.edu/2903961/Peirce_and_the_Specification_of_Borderline_Vagueness

Chiasson, Phillys, Peirce’s logic of vagueness:

http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/peichi.htm

أعد تلك المروحية إلى الحظيرة ودع أطفالك يجدون طريقهم بأنفسهم، استقلاليتهم ستدهشك على الأرجح.

الإبداع يتخلل الحياة، ويمكنه مثل الحب أن يكسر قلبك.

يتطلَّب خلقُ الفنّ تخطّيَ قدرتِكَ على عدم التصديق، وتركيزَك على اللحظة الحالية، والانفتاحَ على حدوثِ أمورٍ غيرِ مُتوقَّعة. وكذلك الأمر...

صدر فيلم «لا تنظر إلى أعلى» Don’t Look Up عام 2021 من إخراج آدم مكاي (Adam McKay)، وهو فيلم أمريكي...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.