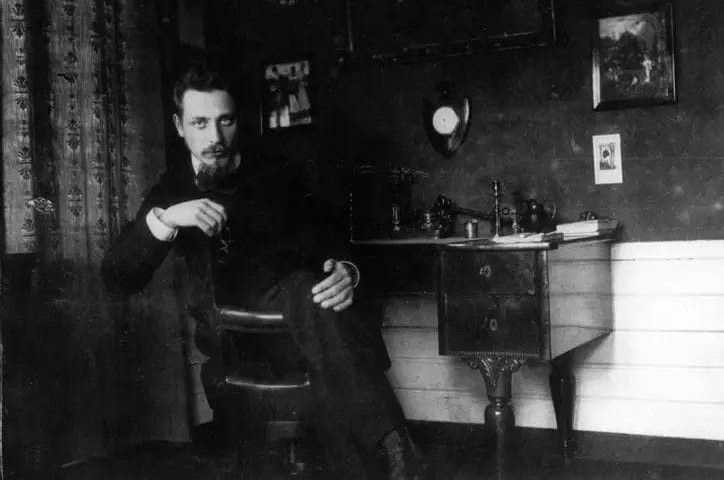

فَتَنت العزلة الشّاعرَ النمساويّ راينر ماريا ريلكه (1875-1926)، منذ الطفولة، ظلّ يمشي في نورها الخافت إلى أن أرشدته إلى موضعٍ برزخيّ؛ يراقب العالم الخارجيّ منه بأدقّ التفاصيل دون أن يتخلّى عن عالمه الداخليّ، وأضاءت رؤيته الشِّعريّة إلى أن جعل منها سبيلًا يُفضي إلى الله؛ فيما كان العالم واقفًا على أعتاب الحداثة مطلع القرن العشرين، يتخبَّط في القلق الوجوديّ ومشاعر الاغتراب عن الذات.

أخذَ ريلكه يتطلّع بعينٍ فريدة نحو الأشياء مُحتفيًا بتفاصيلها، وارتأى في العودة المتكرّرة إليها، صقلًا لرؤيته الشِّعريّة، حيث طوّر ما يُعرف بقصيدة الشيء (Dinggedicht)؛ وهي أسلوب شِعريّ يرتكز على المراقبة الدقيقة للأشياء، بما يعكس الحالة الفكريّة والمزاجيّة للذّات الشاعرة، فيبدو أنّ القصيدة كُتبت من المنظور الداخلي للشيء، وبذلك يصير الشيء العادي أو غير الملحوظ مركز القصيدة.

كان الناقد الألماني كيرت أوبرت أوّل من أشار إلى «قصيدة الشيء»، كأسلوب شعريّ عام 1926؛ عند وصفه لقصائد ريلكه وقصائد شعراء آخرين، رغم أنّ ريلكه سبقه في الواقع إلى ذلك حين أطلق بنفسه مسمّى (Dinggedicht)، على قصائده، وجمعها في كتاب «قصائد جديدة» / Neue Gedichte عام 1907 -1908.[1]

كما تأثّر أسلوب ريلكه الشِّعريّ بالحركة الانطباعيّة، فاستوحى من أعمال الرسّامين الانطباعيين -مثل الفنّان الفرنسي بول سيزان (1839-1906)، والنّحات الفرنسي أوغوست رودان (1840- 1917)، طريقة النظر إلى الأشياء، والانشغال بها عوضًا عن مشاعره حيالها.[2]

ارتأى بعض النُقّاد أنّ الحركة الانطباعيّة تتقاطع مع الفلسفة الظاهراتيّة أو الفينومينولوجيا، تحديدًا عبر مبدأ «الرجوع إلى الأشياء ذاتها»،[3] ودراستها ووصفها «كما تظهر»، في وعي الأفراد وتجاربهم.

إنّ وَصْفَ الأشياء كما هي لا يعني إدراكنا لحقيقتها، لكنّ الحرص على إظهارها من منظور حسيّ قد يخلقُ انطباعًا ممُاثلًا بفعل الحواس عند التّلقي. هكذا، فإنّ إحساسنا بضبابيّة الأشياء وتداخلها في اللوحة الانطباعيّة مثلًا، الألوان المائيّة العائمة للطبيعة، رائحة الحقل النديّة، وأصوات المطر والرعد، مشهديّة البهجة الربيعيّة أو الكآبة الشتويّة، ما هو إلا انطباعنا عن الأشياء كيفما كان انطباع مَن رسمها.

يرى الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل (1859- 1930)، أنّ الغاية من التصوّر الفينومينولوجي هو وصف الشيء كما يظهر؛ إذ تقوم تجربة الفرد لشيء ما على وعي الفرد بذاته لا على طبيعة الشيء/ الموضوع. ولذا، يرى هوسرل أنّ الشيء/ الموضوع يكتسب وظيفته وأهميته في العالم لأنّه موجود من أجل الفرد، والتجربة في ضوء ما سبق هي العملية التي يتشكّل فيها الوعي بناءً على الكيفية التي تظهر بها هذه الأشياء/ المواضيع للفرد[4] .

يرُجِع هوسرل العالمَ بما فيه من أشياء ليصير مجرّد «ظاهرة»، يختبرها الفرد في تجارب معيّنة عبر الحواس، معتقدًا أنّ ما يُحرّك وعي الفرد ويدفع مشاعره تجاه الشيء هو القصد من وراء الفعل وليس الشيء ذاته. في ضوء ذلك، تنعكس أفكار فلسفة هوسرل «المتسامية» Transzendent التي تعطي الأولوية للوعي والتجارب الفرديّة، وتقدّمها على العقلانية والعلوم الطبيعيّة.[5]

أقدّم في هذا المقال قراءةً في تجربة العزلة المُتسامية «كما تظهر»، عند ريلكه، وتحديدًا كيف يُسقط الشاعر إحساسه ووعيه على الأشياء المُحيطة في قصائده الأولى، فيتحرّكُ من الداخل إلى الخارج. من جهة أخرى، أبحث[6] في تجلّي مظاهر العزلة الفنّية عند ريلكه في قصائده اللاحقة، بصفتها بيئةً (Umwelt)، مواتيةً للخروج من عالمه الداخلي، والإصغاء بعمق إلى أسرار الطبيعة والأشياء، مُعمّقًا بذلك الرؤية الشِّعريّة للعالم الخارجيّ، مُجترحًا بعضًا من أسراره اللامرئيّة، وعائدًا في ذلك من الخارج إلى الداخل.

عزلةُ الطّفولة

ما سعى ريلكه إلى تحقيقه عبر قصائده في «كتاب الصور»، عام 1902، هو نقلُ انطباعاته عن الأشياء عبر الرسم بالكلمات. كما شكّلت العودة إلى ذكريات الطفولة مادةً أدبيّة ثريّة بالنسبة له، فحضرت مشاهدها في عدد من القصائد التي أسقط ريلكه فيها مشاعر الطفولة وذكرياتها وحكمتها البسيطة، على تجاربه في مرحلة النضج.

في قصيدة «طفولة»، على سبيل المثال، يتصوّر ريلكه طفلًا مُقيّدًا بقوانين المدرسة الصارمة، ثمّ ما يلبث أن ينبثق إلى الشوارع والساحات حُرًّا من القيود. لكنّ البهجة تتلاشى سريعًا بسبب شعوره بالوحدة، وإحساسه الدائم باختلافه في هيئته واهتماماته عن أقرانه الآخرين. لا يبدو الطفل مُنغمسًا في اللّهو واللّعب مثل بقيّة الأطفال، إذ ثمّة دائمًا ما يشغل باله، ويشدّ انتباهه إلى أشياء أعقد وأبعد عن نطاق إدراكه:

«بخطىً صغيرة متثاقلة،

يعود الطفلُ إلى البيت في المساء،

كأنَّ يدًا قويّة تُحكم قبضتها على جسده؛

يتفلّتُ الفهم منه شيئًا فشيئًا.

آه! يا له من قلق! يا له من عبء!

يجثو الطفلُ على ركبتيه لساعاتٍ،

يُحدّق في قاربه الورقيّ الصغير

يطفو فوق مياه البركة الكئيبة،

ينساه!

ثمّة قوارب أخرى تطفو حوله،

أحلى من قاربه الصغير.

يحدّقُ لبرهة في انعكاس وجهه الغارقِ؛

يا للطفولة! يا لتلك الصّور المُنزلقة من الذاكرة!

إلى أين؟ إلى أين؟».[7]

مُنغمسًا في عزلته الأثيرة، يظلّ ريلكه يُراوح في رؤيته الشِّعريّة بين الشيء والإنسان، يرصد العلاقة بينهما في القصيدة ذاتها، يضعهما تحت المراقبة، فيصير موضوعُ القصيدة مرآةَ أسلوبه الشِّعريّ المبني على دقّة الملاحظة، ومراقبة تفاصيل الحياة بشغفٍ وتعطّشٍ للإدراك، على نحوٍ يبدو من خلاله أنّ فعل المُراقبة أكثر أهمّيةً من الشخّص المُراقِب والشيء المُراقَب على حدٍّ سواء. يُمسي كلُّ ما نفعله لنفهم القصيدة إذن، هو أن نتماهى مع فعل المُراقبة في القصيدة، أن نرى الصورة التي رسمها ريلكه لإحدى تجارب طفولته، لا أن نُفسّرها. يُسقط ريلكه مشاعر الطفل على الشيء (القارب)، ليخلق عالمًا موازيًا لعالم الطفل في عزلته، في محاولة لتشييء المشاعر ولمسها، أملًا في رؤيتها ثمّ إدراكها.

ينصحُ ريلكه بالرجوع إلى الطفولة لا كمصدر إلهام للكتابة فحسب، بل لأنها التجربة العفويّة الأولى التي ندخلها قبل أن يتشكّل الوعي بوجودها، ممّا يُفسّر الغاية الحقيقية من وجودها أصلًا. يقول ريلكه في رسالةٍ إلى الشاعر الشاب فرانز كابووس في الثالث والعشرين من كانون الأول ، عام 1903:

«العزلة؛ إنّها الشيء الوحيد الذي تحتاجه. عزلة داخلية عظيمة؛ أن تظلّ وحدك لساعاتٍ دون أن ترى أحدًا… العزلة كما لو كنت طفلًا صغيرًا وحيدًا، فيما ينصرف الكِبار عنك إلى أشياء تبدو أكثر عظمةً وأهميةً، لأنّك لا تفهم سبب انشغالهم بها. تكبر يومًا ما لتدرك حقيقة تلك الأشياء البائسة، والوظائف الجامدة التي لا تمتّ بصلة للحياة، ستسأل نفسك: لِمَ لا أعود طفلًا مُنعزلًا؟ أحدّق في الكِبار بغرابة من غياهب عالمي الطفوليّ، ومن العزلة التي أنهمك في غزلها، إلى أن باتت مهنتي ورتبتي الاجتماعية. لِم يتوجّب عليّ أن أتخلّى عن حكمة الطفل الكامنة في اللّافهم، لأتخلّص من الرفض والاحتقار؟».[8]

يُلقي ريلكه على تجربة العزلة رداءَ الطفولة البريء، إلاّ أنّ نظرته إلى العالم الخارجيّ في هذه المرحلة تظلّ متساميةَ مُتمركزةً في الذات، تاركةً مسافةً بينها وبين الأشياء. وهكذا يُرمسنُ ريلكه العزلة حدّ انفصاله عن العالم الخارجيّ، مُستسلمًا للحياة ذات الإيقاع المُنفرد.

عزلةُ الفنّ

لا ينكر ريلكه أنّ العزلة كفيلةٌ برفع درجة الوعي بالذات حدًا يمسي عنده تجاهل الألم مستحيلًا، وهكذا تتبدّى لنا جوانبها المظلمة، لكنّه يُصرّ في تساميه وانعزاله أن يمجّد تلك التجربة، لتعينه على تفهّم الألم وضرورته، وتقبّل مواضع الضعف حتى تصير مصدر قوّة. ينصح ريلكه الشاعر الشاب كابووس في رسالة بعثها في الثاني عشر من آب عام 1904، قائلًا:

«عندما نتحدّث عن جوهر العزلة مرّةً أخرى، يتّضح أنّها ليست أمرًا يمكننا اختياره أو رفضه بهذه السهولة. نحن وحيدون؛ ويمكننا أن نوهم أنفسنا بعكس ذلك ليس إلاّ. لكنّ أليس من الأفضل أن ندرك هذه الحقيقة، نتصالح معها، ونجعلها نقطة انطلاق لنا حيثما اتّجهنا؟».[9]

يذهب ريلكه في عزلته بعيدًا، يُقدّسها ويحرسها جيدًا، يجعل منها نقطة انطلاقه إلى العالم الخارجي، ومرجعًا لعلاقته مع الأشياء والأشخاص على حدٍّ سواء. فالصداقة بالنسبة لريلكه لا تغني عن العزلة وإنّما تحدّ منها فقط، وفي الحُبّ الذي يجمع بين اثنين أكثر من أي وقتٍ آخر، تضحي العزلة كما يرى ريلكه- فسحةً ضرورية تحفظ أحدهما من أن يضيّع ذاته في الآخر، لأنّ سّر نجاح العلاقة واستمرارها كامن في قدرة كلّ منهما على حراسة عزلة الآخر.[10] أمّا الزواج في نظره يُحيل إلى الجدوى من استمرار العزلة، بحيث لا يقوى شيء على إخراج الزوجين من عزلتهما، سوى تلك الحاجة المُلحّة للتواصل بعمقٍ مع الآخر.

إلاّ أنّ العزلة لم تؤتِ أُكلها مثلما رغب ريلكه بعد زواجه من النّحاتة الألمانية كلارا ويستووف (1878- 1954)، في ربيع عام 1901؛ خاصةً عندما أنجبا طفلةً بعد فترة من زواجهما، إذ سرعان ما ألفى ريلكه صعوبةً في تقبّل حياة الأبوّة التي اخترقت عزلته وأربكت مشاريعه الفنّية.[11]

أخذت قريحة ريلكه الشِّعرية تنضب شيئًا فشيئًا آنذاك، فغادر إلى باريس عام 1902، لاجئًا إلى عالم الفنّ البصري، لعلّه يُثري مخيّلته الأدبية، ويغيّر من زاوية التحديقة الشِّعريّة التي ينظر من خلالها إلى الأشياء.

التقى ريلكه بالنحّات الفرنسي رودان في باريس، مُفصحًا عن رغبته في الكتابة عن تجربته الفنيّة، وبعد أن أُعجِب رودان بمستوى المحادثات التي دارت بينهما، سمح له أن يقضي عدّة أشهر في ورشته الفنّية، ثمّ عيّنه بعد ذلك مساعدًا له. كانت تجربة العمل لدى النّحات رودان مرحلةً فاصلة في حياة ريلكه الشِّعريّة، وفي صقل إدراكه الحسيّ «بالأشياء»، بطريقةٍ مغايرة للمعتاد.[12]

كان ريلكه في البداية يتعامل مع الأشياء ويصفها من موضع ذاتيّ، مُسقطًا عليها مشاعره وأفكاره الذاتية، معتقدًا أنّها تكتسب طبيعتها بفعل وعيه الخاص بها، ولم يفتأ يتحدّث عن تأثير العزلة على الأشياء بطريقةٍ متعالية، كما لو كانت الأشياء خفيّة بلا أهميّة قبل أن يلتفت إليها ويُسبغ عليها ضوء عزلته. يكتب ريلكه، على سبيل المثال، في يومياته قائلًا:

«ألم تلحظ قبلًا كيف تتنكّر الأشياء لذاتها عندما تسقط برفقٍ بين يديّ شخص منغمس في عزلته؟ كأنّها عصافيرٌ صغيرةٌ تستعيدُ دفءَ أجسادها، تنفشُ ريشها وتصحو، ينبضُ قلبها الصغير، ثمّ يصعد ويهبط كموجات المحيط الهائلة، فيما تُصغي اليدان بصمتٍ إلى حركتها المضطربة..».[13]

بدأت نظرة ريلكه إلى الأشياء تنحى منحىً مغايرًا بعد انخراطه مع النّحات رودان، إذ خلافًا «للمرحلة الأولى التي كان يُجرّب ريلكه الأشياء من خلالها ببساطة»، و«يتحدّثُ عنها بدلًا من أن يُصغي إلى أسرارها»، تحوّلت نظرته الذاتيّة فيما بعد لتبدو أقرب إلى الموضوعيّة، فظهر الشيءُ في قصائده «كائنًا خالصًا»، بحُلّةٍ مُختلفة.[14]

في ديوان «قصائد جديدة»، بدأ الشيء المُهمَل المنعزلُ يُؤنْسَن، ويصيرُ مركزًا للقصيدة والعالم، كما في قصائد ريلكه عن الحيوانات مثل قصائد: «الفهد»، «الغزالة»، و«وحيد القرن»، وفي قصائده عن الأبنية والأمكنة، مثل: «الكاتدرائيّة»، و«البوّابة»، و«السُّرادق».[15]

تُمثّل قصيدة «الفهد»، التي كتبها ريلكه في باريس مرحلةً مفصليّة في تجربته الشِّعريّة، ونموذجًا لبدايات تطوّر قصيدة-الشيء التي استوحاها من تجربته مع النحّات رودان. ينحتُ ريلكه مشهدًا أخّاذًا لفهدٍ محتجز داخل قفص في حديقة النبات في باريس، يدورُ في حلقاتٍ حول نفسه إلى أن يصير مركز القفص والعالم الذي خلفه، وبالتالي مركز القصيدة التي كَوكَبها ريلكه حوله، لتكون له وحده لا غير:

«أنهكَتهُ التحديقةُ الغاضبةُ خلف القضبان،

لم يعد يرى شيئًا بعد الآن.

تتكاثرُ القضبان

كأنّها ألفٌ في عينيه،

ومن خلفها

يتلاشى العالم».[16]

يُمركز ريلكه الفهد في القصيدة، يُنشىء من عزلته وجسده المُحتجز عالمًا موازيًا لفنّانٍ مُنعزلٍ جسده مُكبّلٌ لكنّ روحه تحلّقُ إلى ما وراء العالم والأشياء، وبذلك يتّخذ من طبيعة الفهد الظاهريّة وحركاته وتحديقته نقطة انطلاق لأحاسيس فنّية عظيمة. قد يظهر الفهدُ هناك مجرّدَ شيء غير عاقل بالنسبة للإنسان، محضَ صورةٍ من صور الطبيعة يحاول الفنّان تقليدها والاستفادة منها، لكنّ ما كتبه ريلكه يُعلي من شأن الفهد، يُمجّد طبيعته الحُرّة، يمقتُ ما يُفرَض عليه من قيود. ومهما أسقطنا على القصيدة من تفسيرات فإنّ خصائص قصيدة-الشيء تسنحُ لنا أن نحتفي بالشيء كما هو، ونشعر بالامتنان لوجوده في هذا العالم. أمّا إن كان قد وُجِدَ الشيء في العالم من أجلنا أم لا، فتلكَ مسألةٌ أخرى.

عزلةُ المراثي

في عام 1911، تلقّى ريلكه دعوة لإقامة فنّية في قلعة «دوينو»، شمال إيطاليا، وهناك شرع ريلكه رحلته الطويلة جدًا في كتابة «مراثي دوينو» (Duineser Elegien)، التي نُشرت عام 1923، تخلّلها اضطراره إلى الرجوع إلى ألمانيا للخدمة العسكريّة في الحرب العالميّة الأولى.دُمّرت قلعة «دوينو»، في الحرب، فاحتفظ ريلكه بجدرانها الأثريّة في ذاكرته، واستمرّ في كتابة المراثي من مدنٍ مختلفة؛ باريس، ميونخ، ورُندة في إسبانيا إلى أن أنهاها في موزت في سويسرا.[17] كان الاكتئاب والحزن قد سيطرا على ريلكه آنذاك فأخذ يُسائل معنى الإنسانيّة الحقيقيّ في خضمّ الحرب، ملتجئًا إلى الطبيعة علّه يهتدي من خلالها إلى أجوبة.

صار ريلكه، مؤمنًا بأنّ وظيفة الفنّان هي تحويل المرئيّ إلى اللاّمرئيّ، والخارجيّ إلى الداخليّ؛ إلى أن يتماهى مع العالم. [18]هكذا، فإنّ محاكاة الفنّان لصنع الأشياء تهمسُ في أذنه أسرارًا عن عظمة الخلق وتقرّبه من الله، وتلك مُهمّة يصعب تحقيقها إلاّ إذا انطلق الشاعر من الأشياء الخارجيّة رجوعًا إلى ما تُحرّكه فيه من الداخل، لا العكس. يُرشدنا ريلكه إلى ذلك في المرثيّة التاسعة من «مراثي دوينو»، قائلًا:

«دعِ الملاكَ يُصغي إليكَ وأنتَ تمدحُ العالم،

لا تقلْ له ما لا يقالُ،

لن تُبهره بأحاسيسك العظيمة،

لن تبلغ عمق إحساسه بالكون،

فأنتَ محضُ زائرٍ جديد هنا.

أخبره عن الأشياء البسيطة التي نتوارثها جيلًا بعد جيل،

أخبره عن الأشياء التي تسكنُ حولنا،

نراها ونلمسها كأنّها لنا

أرِه كيف يكونُ الشيءُ سعيدًا، بريئًا،

فيصيرُ لنا.

أرهِ كيف تصيرُ الأغنية الحزينةُ شيئًا

هاربًا من الكَمان،

مُبتهجًا،

فنحملهُ كشيءٍ، أو ندفنهُ في شيءٍ آخر».[19]

يخفضُ[20] ريلكه من جناح التجربة المُتساميّة التي تحسب العالم مضمونًا وقائمًا على وعي الإنسان لا على ماهيّة الخلق. هكذا، يخرجُ من عزلة الذات مُصغيًا إلى أسرار الطبيعة، وكأنه بتركيزه على الأشياء يُزيح الحاجزَ بينه وبين العالم ليصير شاهدًا على عظمته وجزءًا منه في آن. يخلق ريلكه في قصائده الأخيرة حيّزًا وسيطًا تتداخل فيه الرؤية الموضوعيّة مع الفرديّة، وتتماهى فيه الذات مع الأشياء؛ وذلك ما يُبلّوِر الرؤية الشِّعريّة الفريدة عند ريلكه.

[1] Hirsch, Edward. A poet’s Glossary. Houghton Mifflin Harcourt, 2014.

[2] See Reginald Snell’s commentary on Rilke’s Letters to a Young Poet. Dover Thrift Publication, 2019.

[3] Zurück “zu den Sachen selbst.”

[4]Luft, Sabastian. Husserl’s Notion of the Natural Attitude and the Shift to Transcendental Phenomenology. Analecta Husserliana (The Yearbook of Phenomenological Research), Springer, Dordrecht, 2002, vol 80.

[5]See also, Internalism and Externalism in Epistemology | Internet Encyclopedia of Philosophy

[6]See also; Fischer, Luke. The Poet as Phenomenologist: Rilke and the New Poems. Bloomsbury Academi, 2015.

[7] Rilke, Rainer Maria. “Kindheit.” Das Buch der Bilder (1902-1906). Insel Verlag, 2000, p.19.

[8] Rilke, Rainer Maria. Briefe an einen jungen Dichter (1929). Insel Frankfurt, 2000.

[9]Ibid.

[10]Ibid.

[11]See also; Rilke & Modersohn-Becker. Accessed. January 17, 2022.

[12] See also; Larkin, Daniel. “How Rodin Shaped Rilke as a Young Poet.” Hyperallergic. Novermber 15, 2016. Accessed. January 17, 2022. How Rodin Shaped Rilke as a Young Poet

[13] See Reginald Snell’s commentary on Rilke’s Letters to a Young Poet. Dover Thrift Publication, 2019.

[14]Ibid, p.55.

[15] لقراءة القصائد مترجمةً إلى العربية انظر/ي راينر ماريّا ريلكه، <<قصائد جديدة>>، ترجمة كاظم جهاد، منشورات الجمل، 2009.

[16] Rilke, Rainer Maria. “Der Panther.” Die Neue Gedichte. Adamant Media Corporation, 2001.

[17] See also; Rainer Maria Rilke: A Thinking Path at Duino — NOBLE OCEANS. Accessed. January 17, 2022.

[18] Ibid, p.55.

[19] Rilke, Rainer Maria.” Die Neunte Elegie”. Duineser Elegien. Suhrkamp, 1975.

[20] Alluding to Husserl’s Phenomenological Reduction. See also; Applebaum, Marc. “ Key Ideas in Phenomenology: The Reduction.” Saybrook Blog, September 10, 2012. Accessed. January 17, 2022.

https://www.saybrook.edu/unbound/phenomenology-the-reduction/