طيفُ الحقيقة | ديفيد ولبِرت | تحرير: كاميرون – آلان ماكين

ترجمة: شريف بقنه - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري قد لا يُمكِن للعِلم والرياضيات القبضَ على الكون الماديِّ بشكلٍ كامل. هل...

(1)

تعجّبتُ من شجرةٍ ذات أغصان هجينة في المزرعة، جهة الشرق أزهار اللوز وجهة الغرب أغصان ثمرة أخرى، كانت أمي تحبّ تهجين الأشجار، تُجبِّر غصنًا صغيرًا مع أغصان الشجرة الأصلية لينبت في كنفها، هل كانت تحاول ترسيخ هويتنا الهجينة؟

أحبُّ اللوز، مستقلًا ومنسجًما مع غيره، في المكسرات وفي المخبوزات، كروسان اللوز الخيار الأول عندي في المقاهي. تعرّفتُ عليها قبل سنوات في أحدِ فروع ستاربكس بجدة، أغرمت بها مباشرة، وصارت عذري لزيارة المقهى الذي لا أحبّه. بعد ذلك أصبحت معيار التقييم الأبرز لأي مخبز أزوره، كمية الحشوة فيها، حلاوة زبدة اللوز فيها، طراوة حبّات اللوز أعلى الكروسان، البودرة أعلاها، أحذف المقهى من قائمة مفضلاتي بعد تجربة سيئة مع اللوز، كما أنهيت العلاقة بتلك التي تتحسس من اللوز، اعتقدتُ أنه مؤشر عدم انسجام سيتفاقم.

طقس تكسير حبّات اللوز أحد طقوس اجتماع العائلة، رفيق أمسيات الشتاء في المنزل، ينقصه فقط حليب زنجبيل لتكتمل الأمسية. كان اللوز طقسَ أُنس أكثر مما هو طقس علاج كما كان عند الكاتبة الإيرانية آذر نفيسي التي تتعامل معه كإضافة مؤثرة في «وجبة التعامل مع المشكلات». حكت نفيسي في سيرة التمرد «أن تقرأ لوليتا في طهران»، عن طقسها في التعامل مع المشكلات بأنها كلما شعرت بأنها مستنفدة تمامًا، تذهب مباشرة إلى الثلاجة وتغرف بعضًا من آيس كريم القهوة، وتصبّ عليه قليلًا من القهوة الباردة، فتجلب بعضًا من اللوز وتسحقه بأسنانها وتنثره فوق خلطتها العجيبة، وتجلس لتأكل.

كانت أشجار اللوز في المزرعة متفرقة ومعدودة، لم نستطع فعل ما فعله أمير الأندلس المعتمد بن عباد عندما علم أن زوجته اعتماد الرميكي أبدت إعجابها بمنظر الثلج في أحدِ أيام الشتاء وتمنّت أن تراه يوميًا، فأمر رجاله بزرع أشجار اللوز بوردها الأبيض على جبل قرطبة حتى إذا أضاءت أزهارها تظهر بكثرتها واصطفافها من بعيد كالثلج إرضاءً لعيون اعتماد.

(2)

الكلام عن الطبيعة أحد مواضيع الشِّعر على مرِّ العصور، بل هو أحد مواضيع الفلسفة أيضًا. ومع كثرة الحديث عن الأشجار واستلهام حكم الحياة منها، تبقى شامخة معطاءة طالما بقيت، وبقي من يتأملها ويستنطقها. أما بالنسبة لوصفها، فلمحمود درويش رأي قد لا ينطبق على كل الطبيعة، ولكنه ينطبق على ما أتحدث عنه هنا، فهو يرى أنه: «لوصف زهر اللوز، لا موسوعةُ الأزهار تسعفني، ولا القاموسُ يسعفني…»، لماذا يا محمود؟ لأنه: «سيخطفني الكلام إلى أَحابيل البلاغةِ / والبلاغَةُ تجرح المعنى وتمدح جُرْحَهُ كمذكَّرٍ يُمْلي على الأُنثى مشاعرها»، ومع ذلك، يبقى السؤال: «فكيف يشعُّ زهر اللوز في لغتي أَنا وأنا الصدى؟».

ومع ذلك يستمر بالمحاولة، فيصف شعاعَ زهر اللوز بأنه «الشفيفُ كضحكة مائية نبتت

على الأغصان من خَفَر الندى..

وهو الخفيفُ كجملةٍ بيضاءَ موسيقيّةٍ…

وَهُوَ الضعيف كلمح خاطرةٍ

تُطِلُّ على أَصابعنا

ونكتبها سُدَى…

وهو الكثيف كبيت شِعْرٍ لا يُدَوَّنُ

بالحروف».

يدرك محمود صعوبة القبض على وصف أشجار اللوز وأزهارها المضيئة، ولكنه حيّرني في تردده بالوسيلة التي يراها الأنسب لهذه المهمة، ففي ديوانه المطبوع نجد احتياجه لزياراتٍ إلى اللاوعي، وفي أمسيته التي ألقى بها هذه القصيدة كانت الفراشات هي المستعان بها لهذه المهمة، لاقتفاء أثرها إلى أزهار اللوز:

«لوصف زهر اللوز تَلْزُمني زيارات إلى/ (فراشات)

اللاوعي تُرْشِدُني إلى أَسماء عاطفةٍ

مُعَلَّقةٍ على الأشجار».

بياض زهر اللوز في صفائه المثالي هو المثل الأعلى الذي يصبو إليه اللون الأبيض والمكان الأفضل لتجسيده: «بل ولع البياض بوصف زهر اللوز».

فالكتابة بمادتيها اللغوية والمعرفية لا يمكنها أن تصف جمال اللوز، لأنه مثال البياض. ويشير محمود بشيء من السخرية إلى القوالب البلاغية الجامدة والتشابيه المألوفة والتي تُشبّه الزهر الأبيض بالثلج والقطن: «لا ثلج ولا قطن/ فما هو في/ تعاليه على الأشياء والأسماء».

تساؤلات الشاعر في هذه القصيدة تُعبّر عن حقيقة زهر اللوز السامية، فهو يدرك، بالرغم من تجربته، أن زهر اللوز يحتفظ دائمًا بأسراره، وهي أبعد من أن تُكشف.

لم يصف محمود أزهار اللوز بدقة، وظلّ يدور حولها في هذه القصيدة: «لوصف زهر اللوز»، التي اختار لديوانها اسمًا قريبًا من اسمها «كزهر اللوز أو أبعد»، وبقيت الأشجار تنتظر من يلتفت لها ويعطيها حقها في التأمل.

العلاقة بين الشِّعر واللوز، ليست علاقة وصفٍ وحضورٍ عابر، بل أكثر رسوخًا من ذلك، يقول الشاعر الفرنسي آلويزيوس برتران، صاحب أول ديوان نثر: «الشِّعر شبيه بشجرة اللوز: أوراقها معطّرة، وثمارها مرّة». ومع ذلك، إذا كانت الأقلام والقصائد والكلمات عاجزة عن «وصف زهر اللوز»، كما يرى محمود درويش، فلنذهب إلى الفرشاة والألوان واللوحات علّها تنجح في ذلك.

(3)

بعد العيش في باريس والانفتاح على المدارس الفنية والتأثر بالانطباعيين والفن الياباني، ذهب الفنان الهولندي فينسنت فان جوخ (1853 – 1890)، للعيش جنوب فرنسا حيث استقبلته أشجار البساتين في بداية تفتحها الربيعي، مما جعله «على أهبة الاستعداد في العمل لأن الأشجار تتفتح وأريد أن أرسم بستان بروفنسال بهيج مذهل»، كما أرسل لأخيه ثيو.

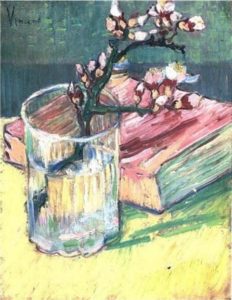

كانت أشجار اللوز ملفتة لانتباه جوخ من بين كثير من الأشجار، كان يرى فيها ما لا يرى في غيرها، ما دفعه لأخذ غصن شجرة لوز، ووضعه داخل المنزل الذي لا يستطيع أن يخرج منه كثيرًا بسبب الثلج المتساقط، وبدأ يتأمله ويرسمه في لوحتين صغيرتين: «ازدهار غصن لوز في كأس»، و«ازدهار غصن لوز في كأس مع كتاب».

هل بدأ باللوحة الأفتح لونًا، ذات الخط الأحمر المنتصف لها، الذي ربما كان تذكيرًا لجوخ بحدوده، أو إشارةً لضائقة مالية عليه ألا يتناساها معتمدًا على ثيو؟ أم بدأ بلوحة الكتاب الذي لا نعرف نوعه، وهل كانت رفقته للكتاب طقسًا يوميًّا أم مادة فنية لا أكثر؟ أم كان يرسم أغصان اللوز المزهرة بحثًا عن الأمل والسلوان في أوقات الوحدة والغربة؟

ضربات الفرشاة الرقيقة في اللوحتين وظلال الباستيل لزهرة اللوز تعكس العلامات المبكرة للربيع. بعدما تفتحت أزهار اللوز أكثر أرسل جوخ لأخيه ثيو: «الطقس هنا متقلب، وغالبًا ما يكون عاصفًا مع سماء مضطربة، لكن أشجار اللوز بدأت تزهر في كل مكان».

بعد عامين من استقراره في الجنوب بعيدًا عن أخيه، جاءه خبر ولادة ابن أخيه وتسميتهم له باسمه، فقرّر أن يرسم له لوحة تعبر عنه، وأرسل لثيو قائلًا: «كم كنت سعيدًا عندما جاءت الأخبار، كُنت أُفضّل كثيرًا أن يُسَمى الصبي على اسم الأب، الذي كنت أفكر فيه كثيرًا هذه الأيام، بدلاً من اسمي؛ لكن بعد أن أدركت أن الأمر قد تمّ الآن، بدأت على الفور في رسم صورة له، لتُعَلّق في غرفة نومه، أغصان كبيرة من أزهار اللوز الأبيض على سماء زرقاء».

لا تشبه هذه اللوحة لوحات جوخ الأخرى. تطفو أغصان شجرة اللوز على السماء الزرقاء وتملأ مستوى اللوحة. تمتد خارج الإطار وكأنها أمنيته لابن أخيه بحياةٍ ممتدة لا حدود لها.

تأثُّر جوخ بفن تنسيق الزهور الياباني جليٌّ في لوحات اللوز، فاليابانيون لا يهتمون بتكثير الأزهار في الباقة وإنما يحرصون على أناقتها، يحتفون بالفراغ لكي يُضفي جمالًا على الموجود، وهو ما نتعلّمه من غصن براعم اللوز وأزهاره المتفتحة، حياة ساكنة تُشبه فن تنسيق الزهور الياباني في بساطته وإثارة الأمل، وكذلك في استخدامه الرسمي للمساحات الفارغة. كما نجد التأثير في اللوحة المهداة لثيو من خلال الخطوط الداكنة التي تحدد الخطوط العريضة للأغصان، وهي تقنية أُعجب بها جوخ في لوحات الأزهار اليابانية والتي قد تصور جزءًا من ساق من الخيزران في مساحة فارغة.

تحتفي أزهار اللوز بالحياة، باللحظات الصغيرة الجميلة فيها، وهو ما دفع جوخ للتدقيق في رسم أزهار اللوز التي لو تأملت اللوحة عن قرب ستلاحظ عنايته بتفاصيلها، مع احتفائها بالحياة ككل، بالحُريّة التي لا تحدّ من حركة أغصانها في اتجاهٍ واحد، بل تتسع كيفما أرادت.

تعكس لوحة «فروع شجرة اللَوز المُزهِرة»، التطلّع الكبير لدى جوخ، فهو لا يفتأ من البحث عن السماء، عن الإتقان في العمل، وهو ما نجده من الزاوية التي رُسمت بها اللوحة، فلم تُصوّر أشجار اللوز من الأمام، بل هي أقرب إلى شخصٍ منبطحٍ أسفل الشجرة ويتأملها برفقة السماء، اجتماع البياض مع زرقة السماء أمل ونقاء.

(4)

في فرنسا ذاتها ولد فنان آخر مغرم باللوز، الفنان الفرنسي بيير بونار (1867- 1947)، الذي بعد أن درس القانون في جامعة السوربون حسب رغبة والده، التحق بأكاديمية جوليان الفنية الخاصة، وتتلمذ بعدها في مدرسة باريس للفنون الجميلة حتى سطّر اسمه في قائمة أهم فنانيّ فرنسا.

ختم بونار، بعد جوخ بستين عامًا، أعماله الفنية بلوحة أشجار اللوز. تختلف حياة الفنانَين كثيرًا، فبينما عاش جوخ حياةً بائسة معدمة عالة على أخيه غير محتفٍ به فنيًّا، كان بونار يستمتع بجولاته في عدّة دول وينعم بزواج وقبول فني، انتحر جوخ وانتحرت حبيبة بونار بعدما علمت بزواجه بأخرى، واشترك الفنانان في رسم الطبيعة، حضور اللون الأصفر، والأهم من ذلك اشتراكهما في رسم أشجار اللوز. والعجيب أن أعمال اللوز عند الفنانَين لم تنل حظوةَ بقية أعمالهما، فلا تجدها ضمن الأكثر شهرة ولا يذكرها النقاد كثيرًا، مع ما لها من دلالات مهمة في مسيرتهما الفنية.

مات بونار سنة 1947م، وكانت الجملة الأخيرة التي تركها في دفتره: «أتمنى أن تظلّ لوحاتي متماسكة دون أن تخربها الشقوق. أريد أن أصل إلى رساميّ عام ألفين الشبّان بجناحي فراشة». وكانت آخر لوحة رسمها شجرة لوز مزهرة، بمثابة نفسه الأخير، وجهده الأقصى، وطريقة في إخراج كل طاقته لمرّة أخيرة، وفي جعل كل شيء يزهر دفعة واحدة، وفي الرحيل بلا ندم، دون أن يترك أي شيءٍ بداخله.

لم تكن شجرة بونار بدقة شجرة جوخ، ولكنها أكبر حجمًا وأكثر ازدهارًا. يخبرنا الشاعر الفرنسي كريستيان بوبان في عمله الأخّاذ «اللامأمول»، بأن ثمّة طريقتان للتعامل مع الموت، کما هو الحال في التعامل مع الحياة أيضًا: الهروب منه بالانغماس في تجربة مهنية أو فكرة أو بعض المشاريع، أو بإمكاننا قبوله بأن نُمهد له الطريق ونحتفي بمروره. ومهما كانت الطريقة التي اتبعتها، سيُربّت الموت الذي لا نعرف عنه شيئًا على أكتافنا بطريقةٍ سريّة في غرفةٍ معزولة. سينظر إلينا برهة، ثم يرمي بنا في ضوء العالم. هكذا يأتي الموت. وأفضل ما يمكننا القيام به في انتظار هذا اليوم، هو أن نسهل عليه المهمة على نحوٍ لا يستطيع فيه أخذ شيء معه، لأننا نكون وقتها قد أعطينا كل شيء. أفضل ما يمكننا القيام به هو ألاّ يجد شيئًا بين أصابعه غير بعض أزهار اللوز، كما فعل بونار. جميلة هي أزهار اللوز في عينيّ رجل يحتضر. ساحرة هي أزهار اللوز في يديّ رجل يحتضر. أخّاذة هي أزهار اللوز في قلب رجل يحتضر.

يؤكد بوبان بأن ثمّة لحظة في الرسم يعرف فيها الرسام أنه قد انتهى من لوحته. وإذا سألته لماذا اختار تلك اللحظة بالذات، لن تجد لديه أي إجابة. إنه فقط يعرف توقفه المفاجئ عن الرغبة في تغيير أي شيء فيها.

يفترق الرسام واللوحة عندما يعجز كلاهما عن تقديم أي شيء للآخر. عندما تصبح اللوحة عاجزة عن تغذية الرسام. عندما يصبح الرسام عاجزًا عن تغذية اللوحة. يكتمل العمل الفني، عندما يقف الفنان أمام عمله، ويعرف فجأة أنه سيعود إلى وحدته، الوقفة الأبدية. حاول بونار دومًا تأخير هذه اللحظة. وفي فراش الموت، أشار إلى أحد أصدقائه بضرورة تعديل شجرة اللوز المزهرة: ثمّة اخضرار يتكثف في غير مكانه، هناك، على اليسار، غطه بلمسات من الأصفر المذهّب. وفي الفراش نفسه، كتب إلى صديق آخر عن لوحة أخرى، معلقة في إحدى قاعات العرض الباريسية، بعيدًا عنه، وطلب منه أن يردم عصفورًا أخضر في لوحته ويغطيه بأحد الألوان المائلة إلى السُمرة. يقف الرسام أمام لوحته مترددًا في إنهائها، مفكرًا في بعض التعديلات، محاولًا تأخير الوحدة التي تنتظره.

أشجار اللوز رقيقة الأغصان، لا تحتمل قسوة التعامل معها، تحتاج إلى عناية ومداراة في التقاط الثمار منها حتى لا تنكسر فروعها. تأمُّل هذه الرقّة بحاجة إلى صمت وإنصات، ولعل هذا سببُ عجز اللغة الصاخبة عن «وصف زهر اللوز»، وسبب عجز الصاخبين في تأملها كذلك، ونجاح الرسم، لأن الرسم تجربة في الصمت، لا يأبه بالكلام، فعملية الرسم تتم في صمت،ٍ وقراءة اللوحة تتطلب الصمت.

(5)

يحضر اللوز بشكلٍ كبير في حياة الفلسطينيين، ليس في أكلهم فقط، بل في أسمائهم. كما يحضر أيضًا في كتاباتهم، والمكتوب عنهم، عناوين الروايات، في القصائد، وحتى في سيرهم الذاتية.

في نهاية حياته، وبعد أن أرهقه التعب جراء إصابته بالسرطان، عاد إلى بلدته ليموت في أرضه التي خانها بالهجرة، حسب تعبيره، عاد ليكون بين اللوز الذي عاش تحت ظلاله طفلًا وسيموت جوار أغصانه.

كتب الفلسطيني حسين البرغوثي آخر أعماله «سأكون بين اللوز»، ليحكي قصة رجل اختار اللوز لكي يكون شاهدًا على حربه مع الحياة وأوجاعها، ولكي يكون رفيق موته وصمته الأخير عن الشِّعر. رتّب لقاء الفن والحبّ والموت في روح واحدة ثم أخذنا إلى وطنٍ دَفن فيه قدره ونصيبه من الحياة، منطقة جبلية خلابة هي مدينة رام الله، هناك حيث رأى النور لأول مرّة، هناك حيث ودع نوره لآخر مرّة. اختار حسين في العنوان «س»، الدالة على العجالة والركض نحو التحقق، بدل «سوف»، الدالة على المماطلة والتلكؤ ، واختار اللوز اعترافًا بأبديّته، لأن أشجار اللوز روح فلسطين البيضاء.

امتنع درويش عن وصف زهر اللوز، واعتبره جوخ مفتتح الحياة وبداية الأمل، ورآه بونار ختام الحياة ورسالة العُمر، وتعامل معه حسين كرفيق دهر وخير أثر.

كتاب حسين الأخير هو قصيدة مطولة في وصف زهر اللوز، نجح حسين فيما كان صديقه محمود درويش يُؤمّله في القصيدة السابقة: «لو نجح المؤلِّفُ في كتابة مقطعٍ/ في وصف زهر اللوز، لانحسر الضبابُ/ عن التلال، وقال شَعْبٌ كاملٌ:/ هذا هُوَ / هذا كلامُ نشيدنا الوطنّي!»، مؤمنًا بأن الكتابة تخلق الأوطان، تجعل للأرض كيانها وجمالها.

دُفن حسين البرغوثي بين اللوز كما أراد أن يدفن، وكُتب على قبره حسب طلبه:

«إن زرتني سأكون بين اللوز

كنت المسافة بين سقوط المطر وانبعاث الزهور

على تلّة تخضر تحت قوس قزح

سوف أخرج من تحت الأرض في الليل

كفًّا رخامية تحمل القمر الجديد قدح

فاغتسلوا في النهور

وانتظروا لحظتي».

ترجمة: شريف بقنه - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري قد لا يُمكِن للعِلم والرياضيات القبضَ على الكون الماديِّ بشكلٍ كامل. هل...

تختتم هذا الأسبوع عروض أوبرا زرقاء اليمامة في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مسدلة الستار عن أهم حدث في...

ترجمة: شوق العنزي - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري فانيسا وفيرجينيا مقربتان فنيًّا، خصومة في حالة حبّ. هل يمكن تجاوز الحسد...

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.