الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

لطالما سحرتني الحكمة الشرقيّة؛ لاسيّما وأنني أقلّ احتكاكًا بها مقارنة بالأوروبية، حتى أنني أعزو معرفتي بها أيضًا للأوروبيين، إذ هم حلقة الوصل -للأسف- في معرفتي هذه. ربما يتسيّد الإنتاج الغربي في المشهد الثقافي عمومًا، ويتضح هذا بجلاء في المشهد السينمائي، فالكثيرون لا يعرفون إلا ما تقدمه لنا هوليوود؛ لكن مع هذا يظلّ للسينما الشرق-آسيوية حضورٌ فريد، ومخرجون شرق-آسيويون طالما تصدّرت أفلامهم قوائمَ السينما العالمية، وربما يكفي ذكر المخرج الياباني المشهور أكيرا كوروساوا في هذا السياق.

كشخص محب للسينما، بدأتُ أحيد عما تُمليه عليّ السينما الأوروبية والأمريكية، فشاهدتُ فيلمًا بتوصية صديق على أنه أفضل ما أنتجته كوريا الجنوبيّة. أبهرني وقتها عنوانه الذي يقع في ذكر الفصول الأربعة بدءًا من الربيع وهو أندى الفصول، لزينة النباتات والأشجار فيه، بالإضافة إلى زيادة فصلٍ خامسٍ وهو الربيع مجددًا، ليعطينا حسّا بالتكرار ودورة الحياة.

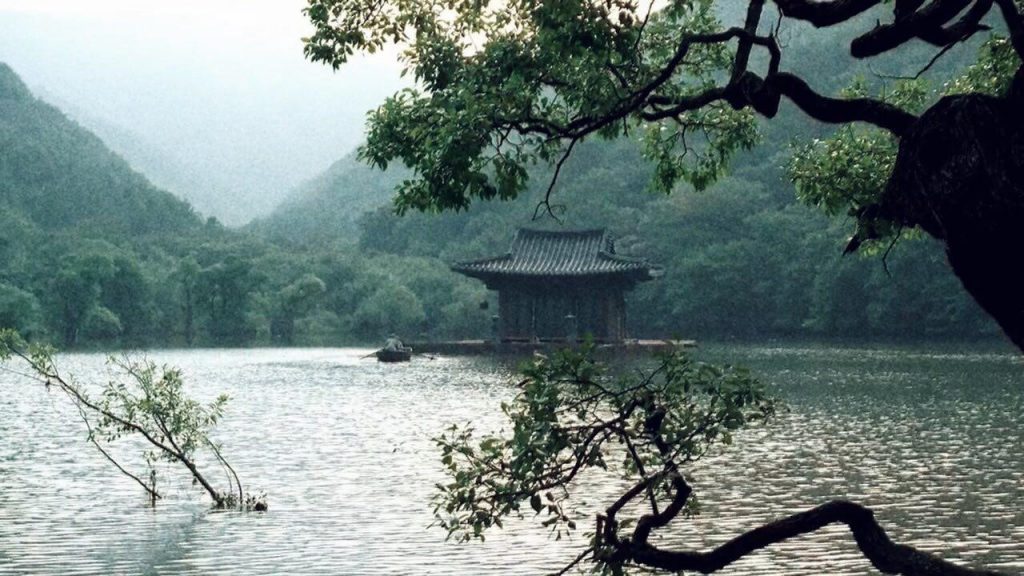

دائمًا ما تصوّرت الرهبان البوذيين منفصلين عن واقع الحياة المعاشة، وهذا ما ينجح الفيلم في تصويره، ولكن ليس لإثبات أو نفي هذا التصوّر ولكن لانطباق أحداثه على حياتنا كبشر. لنتصوّر معبدًا صغيرًا يطفو وسط بحيرة في غابة بين سلاسل جبليّة يسكنه راهب كهل وصبي صغير. يخلق هنا الفيلم حسّ بالانقطاع عن العالم، فلا نعرف حقبة الأحداث الزمنية، أو أسماء الشخصيّات الرئيسيّة، أو حتى العلاقة البيولوجية بين الراهب والصبي. ما نعرفه أن هذا الراهب معلم للصبي وأن مهامهما تنصبّ في التعليم والتعلم والتأمل والصلاة.

تلازم التعلّم والخطأ

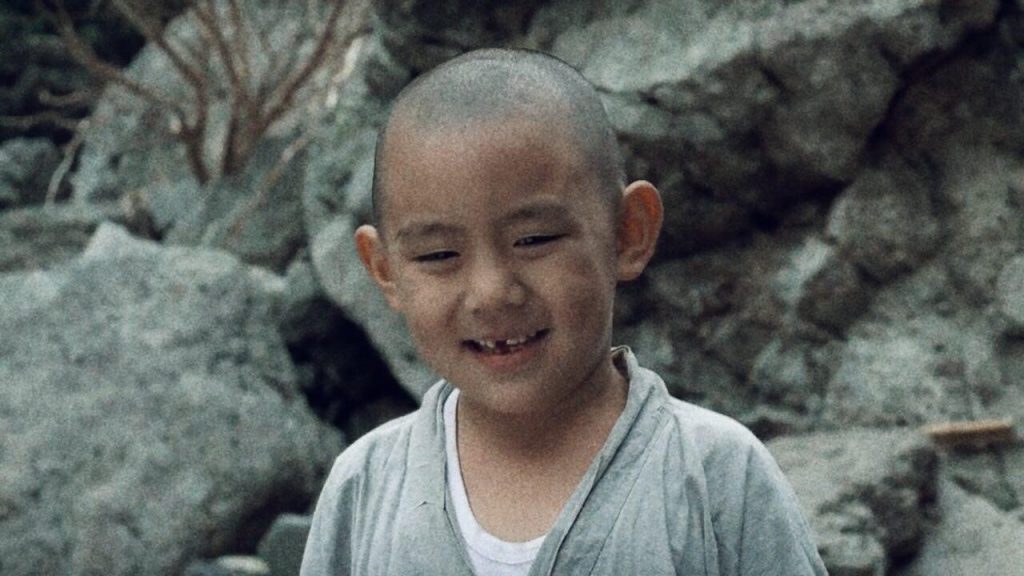

عمليّة التعليم معقدة. إنني أتساءل كيف يمكن لشخص الوقوف أمام مجموعة من الطلّاب ليعلّمهم فكرة ما. هذا يقودنا لأسئلة كثيرة، منها كيف نتأكد بأن هذا الشخص علِم الفكرة تمامًا، أو هل تكفي المعرفة إن لم يلازمها تجربة، أو ما الذي يدفع الأشخاص لارتكاب الأخطاء، إنْ كانوا عارفين لفكرة محددة. جميع هذه الأسئلة تُطرح في الفيلم ويحاول المخرج الإجابة عليها -مستعينًا بالبوذية في تكوين صورة شاملة حول العالم والحياة- لا من خلال الحوارات بين شخصيات الفيلم، لقلّتها، بل من خلال أفعال الشخصيات، فاتحًا بهذا أفقًا للتأويلات والتفاسير التي قلّما نجدها في أفلام هوليوود. في بداية الفيلم، يذهب الصبي الصغير لتنفيذ مهمته بجمع الأعشاب المفيدة. لكنه يعدِل عن ذلك بعثوره على ضفدع وثعبان وسمكة، فيربط كلًا منهم بخيطٍ ملفوف حول صخرة صغيرة معيقًا بها حركاتهم. لا نعرف ما الذي دعا الصبي لفعل هذا، مع علمه بأن هذا بالتأكيد سيؤذي الحيوانات. نرجع هنا للبوذية في اعتقادها بفطرة الإنسان على الشر وأن الخير أمر مُكتسب. يضحك الصبي على فشل الحيوانات الثلاثة بالحركة، ولكنه لا يعلم بأن المعلّم يراقبه من بعيد.

يستيقظ الصبي في اليوم الذي يليه مقيدًا بحبل ملفوف حول صخرة تثقل عليه حركته، فيأمره معلمه بتحرير الثعبان والضفدع والسمكة، “وإن ماتوا، فلسوف تَحمِلُ هذه الصخرة في قلبكَ أبدًا.” -يذكرني هذا بقول قابيل التوراتي بعد قتله أخيه: “ذنبي أعظم من أن يُحتمل.”- هنا يحاول التلميذ بالتحرك والذهاب لهذه المخلوقات الضعيفة ويتعثر مع كل خطوة، ليعثر على بعضهم ميتين، ومن ثم يبكي هذا الصبي أسفًا على نفسه.

يتلازم الخطأ مع التعلم، فلم يتعلم التلميذ إلا عندما أخطأ؛ لكون هذا الخطأ ناتج عنه شخصيًا مع علمه وكامل إرادته، وما يميز الفيلم كونه يفصح عن أحقيّة الجميع بالخطأ، فلم يمنع المعلّم التلميذَ عن الخطأ لحظة حصوله، بل تركه يخطئ ومن ثمّ أمره بأن يصلح خطأه، حتى ولو كانت حياته ثمنًا لهذا الإصلاح. بعد مرور زمنٍ غير معلوم، يأتي الصيف محملًا بزخّات المطر والرطوبة المقيتة والباحثين عن عزاء بل علاج في روحانيّة المعابد والطبيعة. تزور أم وابنتها المعبد ونرى في سيماهما الرهبةَ من سكون المكان، ونرى وجه الفتاة العابس ومن ثمّ نضارة ذلك الصبي الصغير الذي غدا فتى يانعًا وفي وجهه ذلك الذهول الذي يعترينا عندما نلمح شخصًا جميلًا. يقود الفتى زائرتي المعبد؛ ليصلّيا إلى بوذا راجية إياه الأم شفاء ابنتها على يد هذا الراهب. ثم تستودع الأم ابنتها لديه وترحل. ينجذب الفتى إلى الفتاة وهي إليه، فيحبها وتحبه وشيئًا فشيئًا يعود وجهها إلى ألوانه الطبيعية مبشّرًا بشفاء الفتاة الروحي.

ينسى التلميذ مجددًا أن معلّمه يراقبه من بعيد، فيحاول التلميذ الاعتذار من معلمه بارتكابه هذا الخطأ الفادح، فيجيبه المعلّم باحتمالية كون هذا الحب وهذه الشهوة “جزءًا من شفاء هذه الفتاة، ولكن هذا سيولّد فيك حب التملّك، وهذا بدوره سيوقظ فيك الرغبة في القتل.” يحذّر المعلم تلميذه مجددًا بعواقب أخطائه، ولكنه لا يمنعه من ارتكابها. هذا هو سير الحياة دائمًا: ارتكاب الأخطاء ومن ثم التعلّم منها، أو حتى إصلاحها لو كنا محظوظين. لكن هذا التحذير لا يوقف الفتى بالتعلق بقلب الفتاة فيذهب في إثرها بعد رحيلها، تاركًا حياة الزهد والتأمل وراءه. هل يُعتبر قرار الفتى خاطئًا؟ أم أنه خطأ ضروري لاستمرارية حياته وبالأخص تعليمه؟ وما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا ما يحاول الفيلم الإجابة عليه، شاملًا فيه حياتنا والزمن الذي يمران بلا عودة.

الرحلة

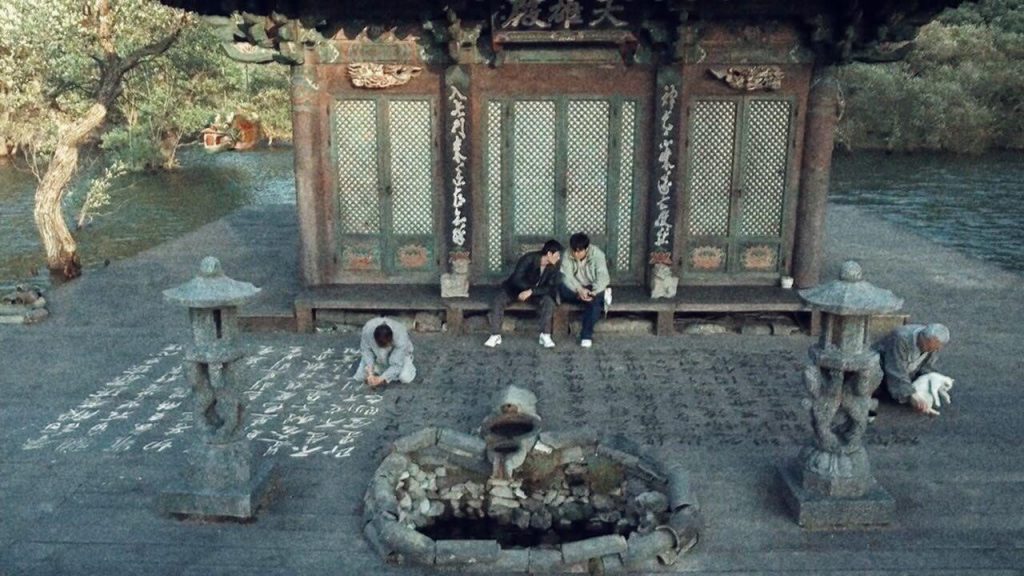

ينتقل المخرج لفصل الخريف بعد رحيل الفتى المفاجئ. فيه يرى الراهب الجريدةَ وفيها خبر عن رجل قتل زوجته. يميز الراهب صورة الرجل بأنه تلميذه نفسه الذي رحل في صيف بعيد. ثم يفاجئنا الفتى بعودتهِ رجلًا هاربًا من قبضة القانون. يرجع الرجل وفي وجهه علامات الغضب، لاعنًا فيه جنس النساء. لكن هذا ما حذّره معلّمه منه: الشهوة تولّد الغضب والنية للقتل. إن حياة الإنسان عزيزة عليه والمعبد هو المكان الوحيد الذي يمكن للتلميذ اللجوء له. إن حياتنا هي محرّكنا الأول وهي وسيلة وغاية في ذاتها، من حيث أنها رحلتي ورحلتك ورحلة أي شخص يشاركنا العيش على هذه الأرض. ما يعيشه التلميذ حالة نكران وهروب من عواقب أفعاله، ولكن هنا يتقدّم الراهب ليعطي تلميذه آخر درسٍ له: أن يحفر على أرضيّة المعبد الخشبية كلمات مقدّسة ستبقى في قلبه حتى مع مرور الزمن، كتعاليم بوذا التي مرّ عليها الزمن ولكنها ظلت محفورة في فؤاد متّبعيه. يبقى التلميذ يحفر يومًا كاملًا ورجلي الشرطة ينتظرانه، ليقبضا عليه فور انتهاءه من الدرس. إن الدرس هو اتّباع إثر من سبقونا في هذه الرحلة المليئة بالعقبات والشر؛ يجسّد المخرج هذا الاتباع بباب وبساط نوم. يوجد باب داخل المعبد يجاوره بساط نوم، فإنْ أراد التلميذ القيام، عليه أن يخرج من خلال الباب، حتى مع قدرته على تخطيه كأنه ليس موجودًا أساسًا. ينتهي التلميذ من حفر الكلمات في قلبه، فيذهب مع رجلي الشرطة من دون مقاومة مع زوال علامات الغضب من وجهه، لاكتمال تعليمه. ثم يُنهي الراهب حياته؛ لإتمامه تعليم تلميذه كلمات بوذا.

بعد زمن، يأتي فصل الشتاء، وتُصوّر البحيرة المتجمدة ويُفتح بابها القديم من قبل رجلٍ بالغ يبدو أنه بلغ الأربعين من العمر. يتّجه نحو المعبد في وسط البحيرة مشيًا على قدميه. يفتح باب المعبد فيجده خربًا تُغطيه الثلوج ويسكنه الهواء البارد. يهمّ الرجل بإصلاح المعبد وإعادته على حالته التي كان عليها. أعتقد بأن المعبد رمزية لقلب الرجل، أو حالته الدينيّة، أو سمّها ما تسميها. لقد كانت خاوية وفاسدة فهَمّ بإصلاحها.

بعد استقرار الرجل، تزوره امرأة بطفلها الرضيع، ويبدو أنها تريد التخلّص منه ولم تجد مكانًا أصلح من هذا المعبد، فيأخذه الرجل بلا تردد. عندما يبدأ الثلج بالذوبان في أحد الأيام، يربط الرجل صخرة بجسمه ويحمل تمثالًا لبوذا متّجها نحو الجبل ليعتلي قمته، مصرحًا بذلك مسؤوليته كراهبٍ جديد للمعبد ومعلّمًا لهذا الطفل الرضيع -أتذكر هنا تصوّر دانتي للمطهر بأنه جبل تصعد فيه الأرواح لتصل إلى مرحلة جديدة للتوبة ورقي الروح-. ينجح الراهب بعد عناء ومشقة في الصعود إلى أعلى قمة في الجبل وفي محيّاه علامات السعادة والسلام، أو ما تُطلق عليه البوذية مصطلح “النيرڤانا”، وهي هدف البوذية الأسمى. إنها حالة من الانفصال والاندماج مع روح الطبيعة، متعاليةً على الألم واللذة الإنسانيين. إن هذه رحلة كل إنسان في الحياة، نُخطئ ونحاول إصلاح أخطائنا، فنفشل ثم نتعلم ونُعلّم، فتُعاد نفس العمليّة مع كل جيل وهكذا. يختتم الفيلم بفصل الربيع كما بدأ به معبّرًا عن تكرار هذه الدورة بتلميذٍ صغير يؤذي ثعبانًا وضفدعًا وسمكة وهو يضحك على ضَعفهِم. -أرى هنا ذكاء المخرج لاستخدامه نفس ممثل الصبي الذي في بداية الفيلم-

خاتمة

إن المخرج الكوري كيم كي دوك ماهر في التعبير عن أفكاره باعتماده على الصورة وتجاهل الحوارات التي أعتقد بأنها مسؤولة عن تضييق فهمنا لفيلم ما. بغض النظر عن كون الفيلم يعتمد على البوذيّة في معالجته للقضايا الكبرى، كالتعليم والخطيئة والتربية ورحلة الحياة، إلا أنه يجد مساحةً في التعبير عن أفكاره من دون أي انحيازات تضر برسالة الفيلم الرئيسية، وهي دورة الحياة وتكرارية الخطأ ورغبتنا الداخلية للوصول إلى مرحلة من السعادة والسلام. فربما حتميّة حملنا لصخرة في قلوبنا ضروري، لنتجاوز بذلك أنفسنا ونشمل جميع العالم في رحلة يمكنها أن تنتهِ بسعادة وسلام حقيقيين. لعل أحسن وصف لهذا الفيلم هو وصف الناقد السينمائي روجر إيبرت بقوله: “إن بطل هذا الفيلم هي الحياة ذاتها، وغريمه الزمن والتغيّر. لكنه ليس بتلك البساطة، فكونك حيًا يُوجبُ عليكَ التصالح مع هذين الخصمين.”.

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.