الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

لطالما كانَ هذا التلُّ الوحيدُ عزيزاً عليّ

هو وهذا السيّاجُ الذي يحجبُ رؤيةَ الأفقِ الممتد

لكن عندما جلستُ وحدّقتُ فيه

رأيتُ بعينِ قلبي مساحات لانهايةَ لها

وصمتاً مطبقاً وهدوءاً قاتلاً

فزيّفـتُ حينها أفكاري لأنها كادت أن تُرعبني

وعندما سمعتُ هزيزَ الرياحِ بينَ الأشجار

بدأتُ أُقارن هذا الضجيجُ بذلك الصمتِ اللامتناهي

فكّرتُ بالأبديّةِ والأزمنةِ المنسيّةِ وتلكَ الحاضرة

عندها غرقَ فكري وغدا حُطاماً في هذا البحرِ العذب [1]

وقفَ الشاعرُ الإيطالي جياكومو ليو باردي يوماً على أعلى تلٍّ في مسقطِ رأسهِ ثم تخيّلَ مساحةً بلا حدودٍ وصمتاً عميقاً وسلاماً مطلقاً وكأنه رحلَ إلى العدم. عدمٌ شعرَ معه بالفزعِ لكنّ هزيزَ الريحِ أعادَهُ للواقع. فلاحظَ لانهايةً فلسفيّةً تأمليّةً جمعتْ التناقضَ بينَ الرغبةِ في المالانهايةِ وعدم تحقيقها. مالانهاية ليو باردي واحدةٌ من تلكَ اللانهايات التي اختبأت في أفكارِ البشريةِ العلميةِ والأدبيةِ والفلسفيةِ والفنيةِ لتنبثقَ من مفهومٍ رياضي مجرّد إلى فكرةٍ تحملُ الكثيرَ من الأسرارِ في الكون.

المالانهايةُ ورمزُ الخلودِ

” الغموضُ هو العنصرُ الأساسيّ في كلِّ عمل “[2]

رسمَ الفنانُ البوسكو الربيعَ الدائمَ والشبابَ الأبديّ بعد الشربِ من نهرِ الحياةِ في لوحتهِ الشهيرة “حديقةُ المسرّات”، التي شكّلت نظرةً عن فكرةِ الينبوعِ الأسطوري للمتعِ اللانهائيةِ للخلودِ وحضورِها في الأساطيرِ القديمةِ والثقافاتِ المختلفة، والتي حملتْها روايات توسعتْ خيالاً بتوسّعِ رحلاتِ الإسكندرِ الأعظم.

أمّا الآلهةُ المصريةُ القديمة “إلهُ ملايينٍ السنين[3] ” في صورتِها المذكّرة “حح” وفي صورتِها المُؤنثة “ححيت” التي حملتْ معنى اللانهاية شكل التجسيد الإلهي للمتناهي في الجانبِ الزمنيّ للأبدية. في هذا التشكل أشارتْ الحلقات للمالانهايةِ والصليبَ المقوّسَ على الذراعِ للعددِ مليون في رياضياتِ المصريين القُدماء وهو العدد الذي يعادل المالانهاية. كما رمزَ الخاتمُ الذهبيّ صورةً مكثّفةً للانهاية، فلازمتْ صوريةُ الخاتم في شكله الدائري رمزَ الاكتمالِ والمثاليةِ، في حين ارتبطَ الخلود برمزيّة معدنِ الذهبِ النادرِ بخصائصهِ التي يصعب تغييرها ليشكّلا هذانِ المفهومانِ تجسيدَ الأبديّةِ في الحياةِ بعد الموت.

المالانهايةُ في الفلسفة

” العقلُ البشري جزءٌ من فكرِ الإلهِ اللانهائي”[4]

الفيلسوفُ اليوناني زينون الإيلي هو أوّل منْ قدّمَ المالانهايةَ كفكرة فلسفية، لانهاية زينون والمعروفةُ فلسفيّاً بمعضلة ” العدّاء أخيل”. لكي ينجزَ أخيلُ السباقَ عليه أن يقطعَ نصفَ المسافةِ أولاً، ولكي يقطعْ منتصفَ المسافةِ عليه أن يقطعَ ربعَ المسافةِ، ولكي يقطعَ ربعَ المسافةِ عليه أن يقطع ثمنَ المسافةِ… وهكذا إلى ما لانهاية. تبعاً لذلك لا يمكن أن يصلَ العداء إلى خطِ النهاية، ولكن في الواقعِ ينهي أخيل السباق. إنَّ تقسيمَ زينون للمكانِ والزمانِ جعله يعتقدْ بوهمِ الحركةِ وعدم الوثوق بالحواسِ. لكنّ هذه التجزئة فكرة ناضجةً لما سيُعرف لاحقاً رياضياً، على يدِ العالمانِ لايبنيز ونيوتن، بحسابِ التفاضل والتكامل.

قدّمَ رينيه ديكارت لانهاية تنبعُ من مادةٍ أولى تسبق وهي الفكرُ والوعي “أنا أفكّرُ إذن أنا موجود”، ثم تأتي اللانهايةُ رمزاً للدقةِ والكمالِ (طبيعةُ مثالية وتحكمها دقةً لامتناهية). تبعاً لديكارت فإنَّ التفكيرَ الذاتي ليس مثالياً، لأنَّ الكمالَ لا يأتي من ذاتٍ تتغلبُ عليها عيوبها الخاصة أو نقصانها الذاتي ولكن يأتي من وجودٍ له خصائصُ المثاليةِ والكمالِ (الإله). هذا الوجودُ الذي يتمثّـل في كينونةٍ أبدية، غيرُ قابلةٍ للتغيير، مستقلة، لها العلمُ المطلق والقدرةُ المطلقة. أمّا المادةُ الثالثةُ هي الامتدادُ متمثلةَ في الأشياءِ الماديةِ التي تحكُمها القوانينُ الفيزيائيةِ كالحركةِ والوضعِ والهيئة.

وفي “نقدِ العقلِ الخالص” قدّمَ مانويل كانت تناقضاً حولَ الكون اللانهائي وهو تناقض يدعمُ الفرضيةُ القائلة بأنَّ الكونَ له بدايةُ في الزمنِ وأنّه محدودُ الفضاءِ، وآخر يقول أنَّ الكونَ ليسَ له بدايةٌ أو حدود لأنّه لا حصرَ له في الزمانِ والمكان. علِقتْ المالانهايةُ بين الوجودِ والحدودِ، فكونٌ ليس محدودٍ هو كونٌ غير موجودٍ لأنَّ كل ما هو موجود ذو بدايةٍ ونهايةٍ. وأمّا كوناً غير محدودِ الفضاءِ هو كونً غيرُ معرّف بحدودِ الزمانِ والمكان. في حين يعتبرُ هيغل اللانهايةَ تعريفاً للمطلقِ حيث يرفضُ تصوّرَ اللانهايةَ بتقدّمٍ غيرِ محدود، اللانهايةُ الحقيقيةُ في فلسفتهِ هي مجملُ لحظاتِ الوجودِ التي يتم احتواؤها في كلّ من الحدودِ الكونيةِ الشاملة. أمّا المالانهاية عند نيتشه في فكرةِ العودِ الأبديّ وهو التكرارُ اللامتناهي لمسرحٍ الكونِ وحياةِ الإنسانِ وأفكارهِ ومشاعره. ما لانهايةُ نيتشه هي صراعُ التعاملِ مع الزمنِ كمفهومٍ سرمديٍّ منفصل عن الحركة.

المالانهاية في الرياضيات

” الطبيعةْ هي مصدرُ كلّ المعرفة ِالحقيقية، لديها منطقها الخاص وقوانينها الخاصة، ولا تملكُ مسبباً بدونِ سبب ولا اختراعٍ بلا حاجة” [5]

قدّمَ جورج كانتور المالانهايةَ كمفهومٍ رياضيّ وليسَ عدداً حقيقياً، لأنه إذا تمّ التعاملُ مع المالانهاية كعدد فهو يعني تجريد المالانهاية من معناها “اللامحدود”. هذا المفهوم يمكن التعامل معه رياضياً في علمِ الجبرِ بما يُعرف بنظريةِ المجموعات. فعلى سبيلِ المثالِ الأعداد الطبيعية تحتوي مجموعةَ الأعدادِ الزوجية، حيثُ إنَّ الأعداد الزوجية هي مجموعةُ لامنتهيةٌ وكذلك الأعداد الطبيعية هي مجموعة لامنتهية، ولكن لا يمكن أن تتساوى لانهاية الأعداد الطبيعية مع لانهاية الأعداد الزوجية، لأنّ الأعداد الزوجية مجموعة ٌجزئيةٌ من الأعدادِ الطبيعية. ومن هنا اللانهاية لأي مجموعة أعداد هي مختلفة عن اللانهايةِ لمجموعةِ أخرى، وهذا ما يجعل إضافة أو نقصان أي قيمة من المالانهاية هو المالانهاية. لا يمكن التعاملُ مع المالانهاية كقيمةٍ ثابتةٍ بل مفهوم يعني الامتداد غير محدود. فكل مالانهاية قد تكون أكبرُ من لانهاية أخرى أو أصغرُ من لانهاية ثالثة بل إن هناك لا نهاية اللانهاية. للأسف فإنَّ فكرة اختلاف اللانهايات قادت كانتور للجنون، ولحسن الحظ خدمت فروعاً كثيرةً في الرياضياتِ والفيزياء.

لكن المالانهاية رياضياً لا تقف عند هذا الحدِّ بل أدركَ العالم الفيزيائي إسحاق نيوتن والفيلسوف الرياضي لايبنيز أنّ هناك مشكلة في إيجادِ قيمة الدوال المربعة (تحديد طول المنحنيات أو مساحتها) بتقسيمِ المساحاتِ أو المنحنياتِ الناتجة من حركة ِالأجسامِ لأقسامٍ متناهيةٍ في الصغر. يُعرف هذا العلم بحسابِ التفاضلِ والتكامل وتعود الرموز المستخدمة رياضياً للعالم لايبنيز. هذا لأنَّ الفيزيائي نيوتن عملَ على المالانهايةِ هندسياً لدراسةِ حركة َالأجسامِ والقوى المؤثرة عليها في حين تعامل الرياضي لايبنيز منطقياً بـما يُعرف ” Symbolic Mathematics”.

المالانهاية في الفيزياء

” في ذواتِنا هناك هدفٌ قويٌ وحازم، إذا فشلنا في تنفيذهِ سنضيعُ إلى الأبد” [6]

الفراغ الكمومي:

منذُ قرونٍ والعلوم والفلسفة تتصارعان على مسألةَ الفراغ، كان يُعتقد أنّ الطبيعةَ تمقتُ الفراغَ وتميلُ لمليءِ الفضاءِ بشيء، سواء كانَ هذا الشيء هو الهواء أو الأثير أو غير ذلك، لكن الاعتبارات اللغوية لا تقدّم الفراغ إلا بخلوّه من المادة. اليوم (خلال قرن من الزمان) تتعاملُ الفيزياءَ النظرية في مفاهيمِ ميكانيكا الكم مع الفراغَ على أنه فضاءٌ كامنٌ لخلقِ الجسيماتِ من لاشيء. فالفراغ ليسَ فراغاً في ذاتهِ، بل كل نقطةٍ هي احتمالية لتواجدِ الجسيم لحظياً بزمنٍ في حدودِ زمن بلانك h/mc2)) ثم اختفاءه. فالفراغ يحتوي على طاقة ٍلانهائيةٍ تخلقُ هذه الجسيمات التي يفوتنا رصدها طبقاً لمبدأ اللايقين لهايزنبرج.

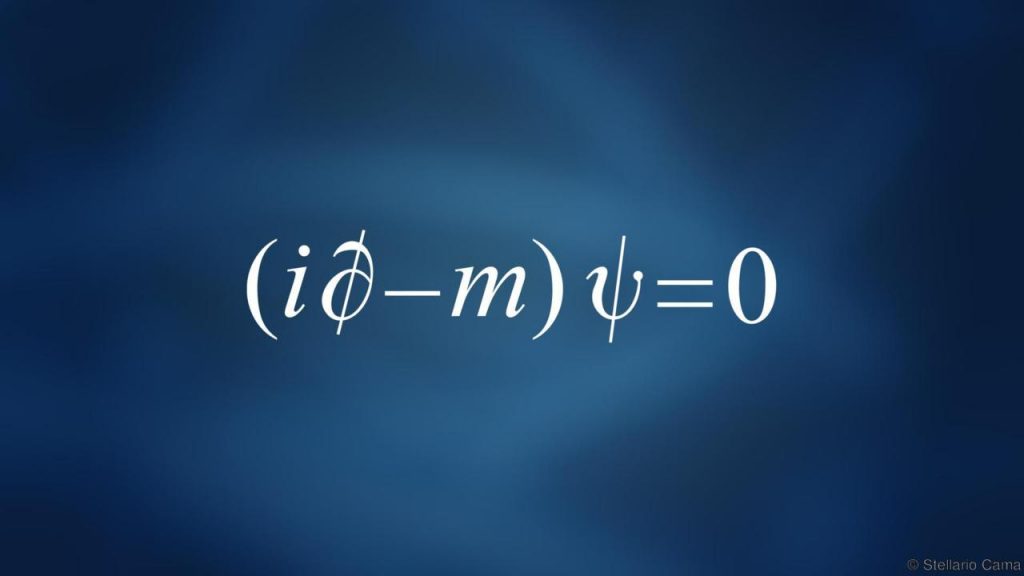

بحر ديراك:

في بحرِ ديراك اختبأتْ المالانهاية في معادلةِ الفيزيائي العبقري بول ديراك الشهيرة التي يُطلق عليها معظمُ الفيزيائيين (أجملُ معادلةٍ في الكون). افترضَ ديراك أنَّ الكونَ يحوي على بحرٍ عميقٍ لا نهائيّ من الإلكتروناتِ ذاتِ مستوياتِ طاقة سالبة تملأ كل المساحات الممكنة. بحر ديراك تجريبياً هو الفجوات (فراغ الإلكترونات) ذات الشحنة الموجبة في التوصيلِ الكهربائي في النظريةِ الكهروضوئية. كما تنبأَ بحرُ ديراك بأنَّ معادلة اينشتاين الشهيرة E=mc2 هي ليست معادلة لكونٍ مادي مرئي، فقط بل أيضاً صورةٌ معاكسةٌ لكونٍ يتواجد فيه جسيماتٌ أولية لها ذات كتلة الجسيمات الأولية المعروفة ( الإلكترون والبروتون والنيترون) لكنها بشحناتٍ معاكسةٍ تُعرف هذه الجسيمات بالجسيماتِ المضادة.

المالانهايةُ في الأدب

” البدايةُ هي النهايةُ بعينِها، وإذا بحثتَ عن شيءٍ وجدتَه في غيرهِ لا في ذاته “[7]

في الوقتِ الذي ارتبطتْ فيه المالانهاية رياضياً بامتدادِ الأرقامِ غيرِ القابلِ للتحقيق، كانتْ بالنسبةِ للأديبِ خورخي بورخيس أكثرَ من ذلك، مالانهايةُ بورخيس هي مفهومٌ فوضويٌّ لا يقيني متمرّد على النظام. في كتابهِ “El Libro de Arena” صافحتْ شخصيّتُه الحقيقية غريباً تلتقي ذواتهما في مكانينِ وزمانينِ مختلفين. في هذا الكتاب الذي يعني اسمه كتابُ الرمالِ وهو مبتغى بورخيس بكتابٍ غامضٍ ليس له بداية ولا نهاية كانتْ أرقامُ صفحاتهِ هي المالانهاية مثل الرمل. أمَّا المالانهايةُ عندَ أمبيرتو إيكو في روايتهِ “اسمُ الوردة” هي مفهومٌ معرفيٌّ يتجسّدُ في المكتبةِ العظيمةِ التي قد تكونُ أداةٌ لنشرِ الحقيقةِ أو أداةٌ لتأجيلها، تلكَ التي احتضنت عدداً غيرَ معلوماً من الكتبِ لتكشفَ عن أسرارٍ اختبأت في صفحاتِها كما تتفتّحُ الوردةُ عن بتلاتها.

المالانهايةُ في السينما والفنون

“لأنَّ الفكرةَ مرنةٌ وقويةٌ ومتجذرة، بمجرّدِ أنْ تجتاحَ العقلَ يستحيلُ استئصَالها”[8]

في تحفةِ كريستوفر نولان (Inception) قدّمَ المالانهايةُ في أُحجيةِ الحلمِ والواقع. تتأرجحُ الفكرةُ بين واقعٍ يزرعها في حلمٍ وحلمٍ يخلقُ فكرة وكأنَّ الحياةَ شريطُ موبيوس الانتقالُ المتبادلِ واللامتناهي بين الواقعِ والحلم. كما تمَّ خلقُ مستوياتٍ متعددةٍ من الحلمِ تذهبُ بعيداً في أعماقِ العقلِ والنفسِ حتى تضيعَ الذاتُ في فراغِ اللانهاية. ولأنَّ هذه متاهةٌ بين وجودِ الحلمِ وغيابِ الواقعِ أو إدراك الواقعِ واختباء الحلم في العقلِ الباطنِ، تم الخروج منها باتصالٍ مادي في الرمزِ الذي أثبتَ وجودُ المالانهايةِ في حركةٍ مستمرةٍ، حينما أدركَ العقلُ الواقع. تصميمُ الحلمِ تتطلبَ متاهة المالانهاية كذلكَ في هندسةٍ معقدةٍ بينَ تداخلِ الأبعادِ الفيزيائيةِ وسلالمِ بنروز اللانهائية.

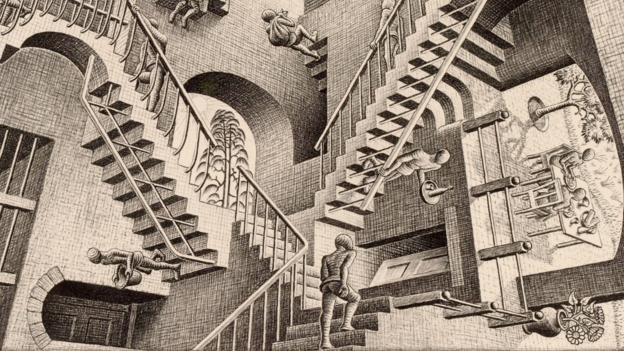

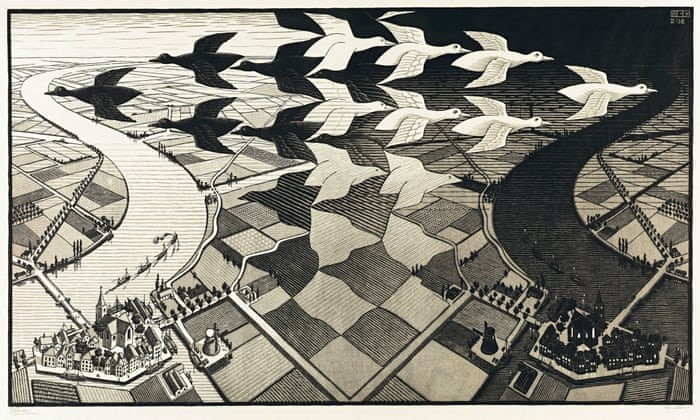

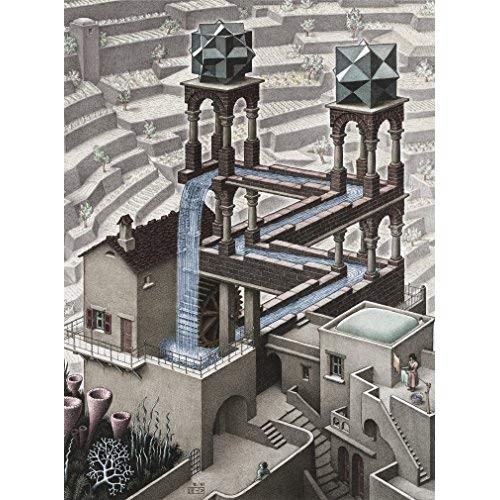

سلالمُ بنروز التي تأثّـرَ بها الفنان موريتس ايشر المشهور بتصميماتهِ الهندسيةِ الثنائية والثلاثية الأبعاد لعوالمٍ مستحيلةٍ مزخرفة بالخيال. لم يعتمدْ ايشر على المشاعرِ أو الفلسفةِ في أعمالهِ بل على الخدعِ البصريةِ والمتاهاتِ والأبعادِ المتداخلة والمساحاتِ المنحنية التي عكست فهمه العميق للمفاهيمِ الهندسية والفيزيائية. تتجلّى المالانهاية في أعمالِ ايشر في لوحتيهِ: ” Waterfall / Day and Night”[9].

المالانهايةُ في التقنية

ATMOS

هي علامةٌ تجاريةٌ لساعاتٍ سويسريةٍ فاخرةٍ تعودُ للمصمم Antoine LeCoultre . في عام ١٨٣٦م توسعتْ ورشتهُ الصغيرة إلى علامةٍ تجاريةٍ عالميةٍ حيث ابتكرَ أداة عالية الجودةِ، لقياسٍ عالي الدقةِ للزمن. لكنّ المالانهاية اختبأت في حركةٍ ميكانيكيةٍ لا منتهيةٍ طوّرها المهندس Jean-Léon للبندولِ ATMOS ، وهي ساعةٌ لا تحتاج إلى بطاريةٍ أو وصلاتٍ كهربائية أو أي جهازٍ خارجي؛ إذ تحصل على الطاقةِ اللازمةِ لتشغيلها من الاختلافاتِ البسيطةِ في الضغطِ الجوي ودرجاتِ الحرارة، التي تؤدي لتمددِ أو تراجعِ الغاز الموجودِ في مفتاحِ الإغلاق لتبدو وكأنَّ الساعةَ تتنفس. ATMOS تتميّز بالكفاءةِ وأليتها اللانهائية واستهلاكها لأقل طاقةٍ ممكنةٍ في الكون.

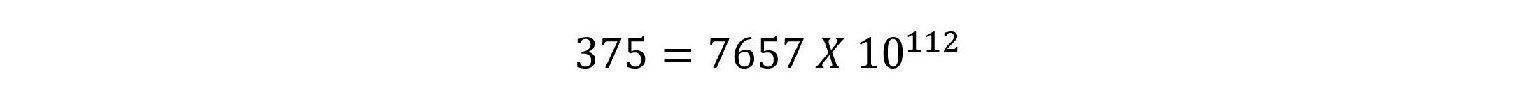

QR هو نظامٌ لتخزينِ المعلوماتِ، يستخدمُ مصفوفةً نقطيةً مربعة ثنائية الأبعاد، يتميزُ بشكلهِ المربعِ والإطاراتِ الثلاثةِ الموجودةِ في الزوايا. أُنشأ في عام ١٩٩٤م وكان يستخدم لإدارةِ المخازنِ والمصانع. ومع ثورةِ الهواتفِ الرقميّة توسعت لتشملَ مجالَ الاتصالات والتسويق. تختبئ المالانهايةُ في QR، لوجود عدد لا ينضب من الاحتمالات لتخزينِ المعلوماتِ في البيكسل. فبافتراض QR عرضه ٢٥ بيكسل وطوله ٢٥ بيكسل ستكون مساحته الكلية ٦٢٥ بيكسل. في الغالبِ يوجد ٢٥٠ بيكسل لمعلوماتٍ ثابتةٍ في حين ٣٢٥ بيكسل تتغير بحريّةٍ بينَ اللونين الأسودِ والأبيض. وهذا يعني أنَّ عددَ الاحتمالاتِ الممكنةِ لتخزينِ المعلومات يعادل:

أي أنَّ كلَّ شخص قادر على تكوينٍ سبعة مليارات من QR خاصة به.

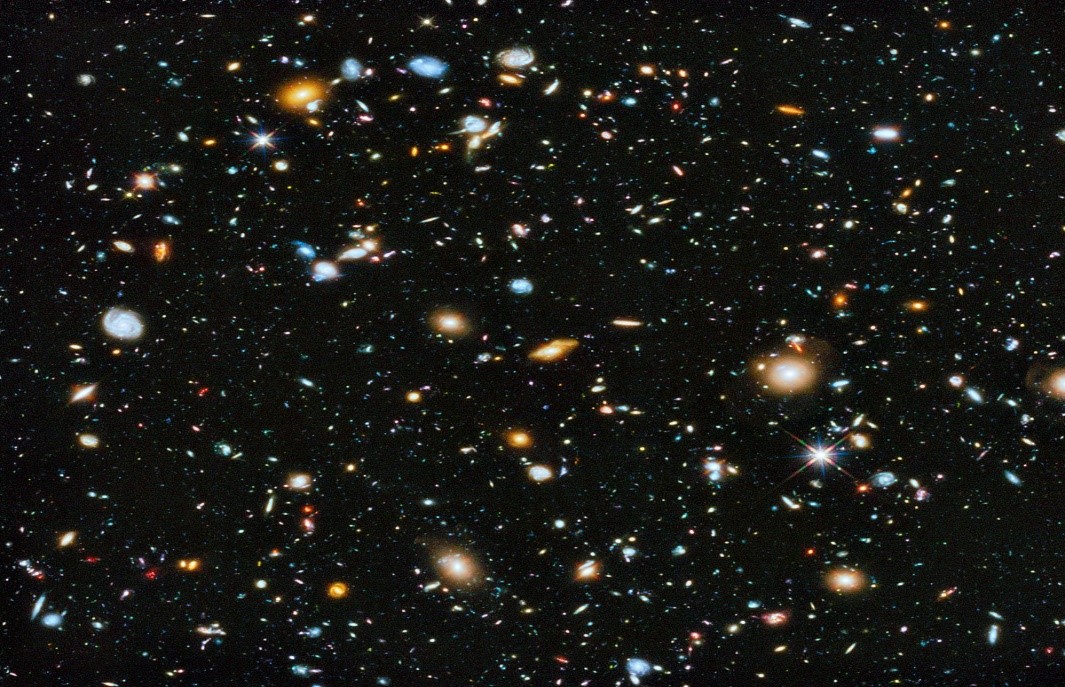

المالانهايةُ في الكون

” لأنَّهُ في الأعماقِ نحنُ وحيدون جداً” [10]

تصورتْ العقولُ في الأزمنةِ الأولى الكونَ بأرضٍ تمثّل مركزهُ وأجرامٍ مرئيةٍ تكمّل دوراتها حولَ الأرضِ، ويمتدُّ الكونُ فيما دونَ ذلك لفراغٍ لا نهائي ومن مادةٍ غيرِ محدودةٍ أطلقَ عليها الفيلسوف اناكسيماندر اسم Arche . ساهمت نظريةُ مركزيةَ الشمسِ لكوبرنيكوس بثورةٍ فكريةٍ في الهندسةِ الكونيةِ لكن ضمن حدود كونٍ لا نهائي. جيوردانو برونو وهو الفيلسوف المتدين لم يكتفِ بكونٍ لا نهائي بل أيضاً بعوالمٍ لا نهائية؛ لأن قدرةَ الله الإبداعيّة لا يمكن أن تكونَ محدودة بكونٍ منتهي. في حين أن الفهم الدقيق لأسسِ الهندسةِ واستمراريةِ الحركة منحت اسحاق نيوتن احتراماً كبيراً في نظريته حول ميكانيكا الأجسام التي وصفت قوانينَ الحركة والقوى، فاللانهاية بالنسبةِ لنيوتن هي تقاطعُ ثلاثةُ عناصر لا تنفصل عن بعضها بالجاذبية: الفضاءُ المطلق والزمنُ المطلق والمادة.

اينشتاين والأكوان المتوازية:

حينما أسقطتْ عبقريةُ أينشتاين وجودَ الأثير، تلكَ الفكرة عن فراغِ الفضاء التي هيمنتْ على العقلِ البشري لأكثرِ من ألفي عام. شكّلت نظريةُ النسبيةِ العامة رؤيةً جديدةً لمفهومِ الجاذبية، أحد أعقد الظواهرِ الطبيعيةِ في الكونِ والتي أُدِركَ لاحقاً أنها البنية الأساسيّةُ للزمكان. فالفضاء هو هندسةٌ ماديةٌ ترتبطُ فيها إحداثياتُ المكانِ الثلاثية الأبعادِ بزمنِ متغيّر عندَ كل محور. هذه الهندسةُ فرضت نسبيةَ المكانِ والزمانِ حسب الجاذبية وحسب سرعةَ الضوءِ بل وأكثر من ذلكَ ولادةَ الثقوبِ السوداء ذاتَ الجاذبيةِ اللانهائية. هذه الثقوبُ التي ألهمت بفكرةِ المالانهاية المختبئة في جسرِ روزين ـ أينشتاين الذي يربط بين كونينِ محتملين، لتتطوّر هذه الفكرةُ لنظريةِ الأكوانِ المتوازيةِ التي تثبّت ذاتيةَ الزمنِ والمادةِ وتغيّرُ مجرياتِ الأحداثِ في أكوانٍ متعددةٍ يستحيلُ الربط بينها.

المالانهايةُ موجودةٌ في كلِّ مكانٍ وفي كلِّ فكرةٍ بل إنَّ الطبيعةَ اللانهائيةَ موجودةٌ فينا كذلك، في ذراتنا التي ترتبطُ بالكونِ وتعتمدُ على بنيةِ الفراغِ في كلِّ مليارِ من الثواني التي نعيشها. كلُّ ذرةٍ في أجسامنا هي مصدرٌ هائلٌ من المعلوماتِ يُشكّل نشاطاً لا ينتهي في خلقِ الكونِ عبرَ تبادلِ الطاقةِ والمادة. لكن هل للكونِ بداية ونهاية ..؟ يبقى هذا السؤال عالقٌ في ما لانهايةِ جهلِنا عن الكونِ، وما نعرفه يقيناً أنه ليس الكونُ البدائي الذي أغلق فيه البوسكو لوحته “حديقةُ المسرّات” عن الوجود.

[1] L’infinito – Giacomo Leopardi (1798-1837).

Photo: Wanderer above the Sea of Fog – Caspar David Friedrich (1774-1840).

[2] Luis Buñuel (1900-1983).

Photo: The garden of Earthly Delights – Hieronymus Bosch (El Bosco) (1450-1516).

[3] Photo: HEH ( God in Egyptian Mythology)

[4] Benedictus Spinoza (1632-1677).

Photo: Statue of Giordano Bruno (1548-1600) in Rome, Italy.

[5] Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

[6] ” The heart is a lonely Hunter” Carson McCullers (1917-1967).

[7] Jorge Luis Borges (1899-1986).

[8] Inception (2008) – Christopher Nolan

[9] Waterfall / Day and Night – M. C. Escher (1898-1972).

[10] Julio Cortázar (1914-1984)

References:

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.