الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

فنٌ مليء بالتحديات

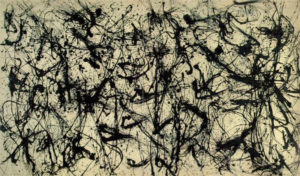

ثمّة خطٌ رفيع يفصل بين الفن التجريدي ومجرد الزخرفة، ولوحة «رقم 32» (نُشرت عام 1950)، لجاكسون بولوك تتأرجح بين هذا الخطّ. فهي لا تشير إلى معنىً واضح، ولكن لا يمكن القول إنّها بلا معنى على الإطلاق. كما أنّها ليست معبّرة بشكلٍ مباشر، ولا يعني هذا أنها لا تعبّر عن مدلولٍ ما. تحمل هذه اللوحة الكثير من المضامين عن الفن الغربي بالنسبة إلى شخصٍ خبيرٍ في تاريخ الفن؛ أما بالنسبة إلى شخصٍ عادي، فقد يراها عملًا مبتذلًا بالكاد يعبّر عن أمرٍ ما.

اللوحة شبكة من الخطوط وبقعٍ من الألوان، رُسمت عن طريق صبّ طلاءٍ رخيص بعشوائيةٍ مباشرة على القماش. تتكون اللوحة من طلاءٍ أسود فقط وقماشٍ خام. واللوحة ضخمة؛ إذ يبلغ طولها تسعة أقدام وعرضها خمسة عشر قدمًا، وتغطي مجال رؤية المشاهد أثناء اقترابه منها. تقليديًّا، حتى اللوحات التجريدية تتكون من أجزاءٍ مترابطة مع بؤر تركيز (emphases) وعمقٍ يُنقل من خلال اللون والظلال، ولكن «رقم 32» ليس لها أجزاء؛ إنّها تتكون من تعالقات، والبؤرة فيها تكمن عبر امتداد سطح القماش المستطيل.

يمنحها ما سبق عمقًا سطحيًا، وربما لا عمق فيها: مجرّد طلاء على قماش. إنّها عبث بالشكل واللون. حتى اسمها، ببساطة رقمٌ معيّن – رقم 32 – يجعلها تنأى بنفسها عن أي فكرة مفادها أنها تعكس مدلولًا محدّدًا. تشير عناوين أعمال بولوك الأخرى إلى نوعٍ من الاختبار الشخصي، وإلى الاستخدام السمفوني المتعدد الطبقات للون والملمس؛ خذ مثلًا لوحاته التي تحمل اسم: «إيقاع الخريف»، و«الضباب الأرجواني»، و«الأقطاب الزرقاء»، و«انعكاس الدنقلة الكبير».

هذا لا ينطبق على لوحة «رقم 32»؛ شكلها الخام وبساطتها دليل على أنّ الفنان لم يخطط مسبقًا لرسمها؛ أيّ أنّه لم ينتق الألوان ولا الطبقات. يبدو بولوك هنا أكثر حضورًا، من خلال لمساته الحادة. بالنسبة إلى مؤيديّ عمل بولوك، تختصر هذه اللوحة خلاصة نظرة الفنان الجمالية. أما بالنسبة للبعض الآخر، فهي لوحة مبتذلة.

وصف جوزيف بويس -النحات الألماني في فترة ما بعد الحرب- الفنَّ التجريدي الأمريكي بأنه مجرد «تغليف»، أيّ سطح بلا محتوى. في هذا الصدد، قد يتفق البعض أن لوحة «رقم 32» تجسد فراغ الفكر والشعور ذاك. فقد رأى الروائي والناقد الفني روبرت كوتس أن فن بولوك لم يكن سوى «انفجارات» غير منظمة من الطاقة العشوائية. غير أنّ طائفة كبيرة من متذوقي الفن التجريدي لا تروق إليهم أعمال بولوك ويرونها فنًّا محيرًا، حتى إنّ بعضهم يراها إهانةً للذوق أو الحسّ السليم.

عُرف بولوك بلقب: «جاك فنان النقط» (Jack the Dripper)[1] في الأوساط الإعلامية المشككة بعمله حيث ادعى كثر أن أيّ شخص يمكنه أن يرسم كما يرسم بولوك إلّا أنّ أحدًا لم يتجرأ على فعل ذلك.

بيد أنّ هذا هو مغزى الفن التجريدي في التقليد الغربي: إنّه تحدّ. وفي ظل الكثير هذه التحديات، تُعد لوحة «رقم 32» اللوحة الأكثر تمثيلًا لهذا الفن.

قصة الفنّ التجريدي

مسار قصة الفن التجريدي مضمّنة في الدراسات التاريخية الفنية، إلّا أنّ المحطات الرئيسة لهذا المسار كانت محط تغييرات مفاجئة كلما اكتشف مؤرخوّ الفن حقائق جديدة.

انطلق مسار الفن التجريدي بدءًا من القرن التاسع عشر وما تلاه؛ حيث استفاد الفنانون من مادة الطلاء والجوانب الشكلية للرسم مثل اللون والدرجة والخطوط. يُعرف هذا الانشغال بالجوانب غير التمثيلية (non-representative) للفن باسم «الشكلانية»، لأنّه انشغال «بالشكل»، أيّ بتوسل شكل المحتوى بدلًا من المحتوى في ذاته. بالنسبة إلى الفنانين في القرن التاسع عشر، صُنّف الفن التجريدي على أنّه «فنٌّ من أجل الفنّ»، وكانت الفكرة الشائعة مفادها أنّ المتذوق للفن يمكنه الاستمتاع بالعمل دون اللجوء إلى معنى أو حتى أي شيء آخر يمثل أمرًا ما.

تمثّل لوحة «الموسيقى الهادئة باللّونين الأسود والذهبي – الصاروخ الساقط» (1872)، للفنان جيمس مكنيل ويسلر هذا الاتجاه الذي تبلور لاحقًا في الفن التجريدي. إنّ مشهد ويسلر الغامض من الناحية المكانيّة يقترب إلى التجريد، وذلك بمحاولته نقل الشعور أو الانطباع الخاص بالمشهد بدلًا من إعادة إنتاجه بحذافيره.

في عام 1877، انتقد جون روسكين – أبرز نقّاد بريطانيا في ذلك الوقت – عمل ويسلير هذا نقدًا لاذعًا فشبهه «بمن قام برمي الطلاء في وجه الجمهور». تأثر ويسلر بهذا الكلام، فرفع دعوى قضائية ضد روسكين، بيد أنّه خسرها لأن المسؤولين عرضوا اللوحة -خطأً- مقلوبةً على المحكمة. أفلس ويسلير بسبب هذه القضية، لكن مسيرة تطور الفن التجريدي استمرت.

من ناحيةٍ أخرى، تحديد أول فنان تجريدي في العالم موضوع نزاع. في نظر أبحاث تاريخ الفن التقليدية، كان فاسيلي كاندينسكي – فنان روسي الجنسية رسم لوحات تجريدية بالكامل في مطلع عام 1911- هو أول فنان تجريدي.

ولكن في الآونة الأخيرة، وبفضل المعرض الرائد في متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون في عام 1986 الذي حمل اسم «الروحانية في الفن: الرسم التجريدي 1890 – 1985»، وقع الاختيار على هيلما أف كلينت كأول رسامة تجريدية. بدأت كلينت في رسم لوحات تجريدية بدءًا من عام 1906، وحملت مجموعتها عنوان «الفوضى البدائية». كانت الفنانة متكتمة في ما يتعلق بأعمالها التجريدية، ولم تُعرض أيّ منها في معارض عامة، وبقيت غير معروفة حتى أزيح عنها الستار مؤخرًا.

ولعل الجدال حول هوية أول من مارس الفن التجريدي سيستم، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن العديد من الفنانين الأوروبيين البارزين قد توصّلوا في أعمالهم إلى التجريد بحلول الحرب العالمية الأولى. لقد وجد كل منهم طريقته الخاصة في التخلي عن الفن التشخيصي (figurative painting). وجديرٌ بالذكر أنّه لم تكن هناك حركة «تجريدية» دولية ذات رؤية أو بيان مشترك.

في ضوء ذلك، فإن السؤال الملحّ حقًا هو: لمَ لمْ يتبنى الفنانون الغربيون الفن التجريدي على امتداد قرون عديدة؟ لماذا كان التجريد غير ضروري أو لا معنى له أو غير مناسب أو حتى لا يمكن تقبّله لقرونٍ متوالية في الفن الغربي؟

ظهرت العديد من التفسيرات لشرح ذلك. إحدى النظريات الأكثر وضوحًا هي أن ظهور التصوير الفوتوغرافي بوصفه شكلًا من أشكال الفن، إضافةً إلى تطور الفن الحديث، سببان رئيسان لإزاحة الرسم التشخيصي.

ثمّة إجابات أخرى غير ملموسة لاستكشاف الأسباب: ربما عندما أصبحت الأعمال الفنية قابلة للاستهالاك بشكل متزايد، مثل السلع، بات من السهولة فصل اللوحات والمنحوتات عن التجارب المحددة لمبدعيها. ربما أدت الحداثة في الغرب إلى إفراغ الفن من المحتوى التشخيصي؛ مما دفع الفنانين أيضًا إلى التخلي عن التمثيل التشخيصي.

كل من هذه الإجابات معقدة وتتطلب الكثير من الشرح، ولا يمكن إلا أن تكون تخمينات. لا توجد إجابة واضحة لهذه المسألة. ربما يكون من الأفضل طرح السؤال حول سبب تقبّل الفن التجريدي فنًّا من الفنون الرسمية في تاريخ الفن الغربي في مرحلة معينة على علماء الأنثروبولوجيا بدلًا من طرحها على مؤرخي الفن. فما هو واضح أن الفن التجريدي كان موجودًا دائمًا في مناطق أخرى من العالم.

ما جعل الفن التجريدي فنًّا حديثًا على وجه التحديد في العالم الغربي هو نظام المعارض، الذي أعطى القيمة الفنية للأعمال المعروضة. وكما هو واضح فقد ازدهر التجريد لآلاف السنين المناطق الشرقية والجنوبية من العالم، دون عناء التحقق من مكانة الأعمال المعروضة في الصالونات [والمعارض، كما هو في العالم الغربي].

الواقع الافتراضي و«الافتراضية»

يتبنى بيبي كرمل وهو مؤرخ فني، في كتابه «الفن التجريدي: تاريخ عالمي»، فكرة أنّ الفن التجريدي كان دائمًا موجودًا بشكل طبيعي عندما ننظر إليه نظرة شاملة وعالمية، بيد أنّه يتحاشى طرح نظرية عن تطور الفن التجريدي. بالنسبة إلى كرمل، فإنّ هذا الفنّ متجذر في العالم الحقيقي، وهو ليس فنًّا «مجردًا» على الإطلاق، كما أنّه تقليد عالمي وليس محليًا.

في دراسته حول الفن التجريدي يقسم العمل الفني إلى خمس فئات واسعة تنتمي إلى العالم الحقيقي: الأجسام، والمناظر الطبيعية، والكون، والبنى، والعلامات والأنماط. من خلال فحص الفن التجريدي بهذه الطريقة، يرى كرمل في اللوحات التجريدية موضوعات قابلة للتحليل، بعكس النقاد والمؤرخين الأرثوذكسيين الذين رأوا فيها مجرّد توليفات شكلية مكوّنة من لون وشكل.

ربما يكون من الأفضل أن يطلق على الفن التجريدي: فن ما تم تجريده (abstracted art)؛ لأنّ الفنانين التجريديين عادةً ما يستخلصون ويجرّدون تعبيرات التجارب في شكل ولون، أكثر من كونها توليفات مكونة من شكل ولون. ومرّد ذلك الطبيعة الجوهرية للرسم والنحت؛ فهما (الشكل اللّون) وسيطان للتعبير، مثل الشاشة أو المسرح لخيال الفنان. كما هو الحال في المسرح أو السينما، فإنّ جمهور اللوحة أو المنحوتة يعلّق معتقداته من أجل أن يتقبل المشهد.

من المفيد التفكير في اللوحة التشخيصية التقليدية أو النحت على أنها حقيقة افتراضية. إذْ استخدم الفنانون لقرون عديدة الحيل البصرية -مثل المنظور الخطي، والتقصير المسبق، والتظليل- لمحاكاة الطريقة التي ندرك بها الأشياء في الفضاء الحقيقي. إنّ المشاهد تُنشأ في فضاء افتراضي – سواء كانت القاعدة التي تدعم التمثال أو القماش – ليراها المشاهدون بوصفها خدعة بصرية.

يستمتع مشاهدوّ الأعمال الفنية العظيمة معنى ما يُرسم، ويقدرون الطريقة التي يتجلّى فيها الوهم عبر تمازج اللون والشكل.

يبقى الفن التجريدي، إلى حدٍ ما، ضمن إطار التجربة الجمالية. فقد سعت حركات الفن الحديث التي أدت إلى التجريد -أيّ «مدارس الفن»، مثل الانطباعية والفاوفية والتكعيبية- إلى تمثيل العالم بشكل مختلف عن كل الفنون التي سبقتها. إذْ ادعوا الاقتراب من الحقيقة الذاتية عبر تهميش جميع الحيل الوهمية التقليدية التي حاولت إعادة إنتاج الواقع بحذافيره كحقيقة موضوعية.

بالنسبة إلى هذه المدارس، أصبح الفن أقل من أن يوصف بأنّه واقع افتراضي، لكنه مع ذلك احتفظ بالافتراضية، وأصبح افتراضيًا. لقد أخذ الفن التجريدي مسار التطور هذا إلى أقصاه: من الواقع الافتراضي إلى الافتراضية.

ماذا تعني «الافتراضية» هنا؟ إنّها الوجود كجوهر وتأثير، ولكن بدون اللجوء إلى الواقع. اللوحة التجريدية التي رسمها كاندينسكي، على سبيل المثال، ما زالت تُعدّ علاقة متبادلة بين الشكل واللون، و تعتمد على الرسم كمستوى تخطيطي: إنها نافذة تطلّ على «الواقع» الفردي الذي تصوّره كاندينسكي.

وما تزال العناصر في لوحات كاندينسكي تحظى بعلاقة متبادلة، كما هو الحال في فضاء الواقع الافتراضي للوحة التشخيصية؛ فجوهر الرسم سليم إذ إنّ ذلك الفضاء الافتراضي ما زال موجودًا. عندما يكون الفن التجريدي بناءً خالصًا، ويتخلص من المساحة الافتراضية الملازمة للرسم والنحت، يصبح متميزًا عنهما.

وصف دونالد جود الفنان التخفيفي (minimalist) مثل هذه الأعمال الفنية بأنها «أجسام محدّدة» (Specific Objects). إنّه مصطلح غير دقيق، ولكنه يصلح لإظهار أن مثل هذه الأعمال الفنية ليست رسمًا ولا نحتًا، ولكنها فئة أخرى تمامًا.

استخدم جود هذا المصطلح لوصف أعماله الخاصة، ولكنه ينطبق على لوحات كازيمير ماليفيتش وفرانك ستيلا أحادية اللون، والتي تجعل اللوحة تندمج مع نفسها بالكامل، من أجل الوصول للتأثير الذي يأمل العمل في تحقيقه.

في مثل هذه الأعمال، لم يعد قماش اللّوحة (أو القاعدة) سطحًا تتفاعل فيه الأشكال والألوان في الفضاء الافتراضي. بدلاً من ذلك، تتفاعل الأشكال والألوان في الفضاء الحقيقي، في فضائنا.

تختلف معايير النجاح أو الفشل لهذه الأعمال عن الخصائص التقليدية للرسم والنحت. رأى جود أنّ خصائص الرسم والنحت تقف في طريق ما أراد تحقيقه من خلال اللون والشكل. في رأيه، كان لـ «أجسامه المحددة» تأثيرًا أحدّ من غيرها.

الواقع والأشكال الجديدة للإدراك الحسّي

الرسم نفسه له ثلاثة أنواع عامة من التجريد؛ أولًا، ثمّة أسلوب تعبيري تُرسم فيه الأشكال بحركاتٍ غير مقيدة؛ ثم هناك التجريد الهندسي حيث يتم هيكلة الأشكال؛ أما النوع الثالث، فهو تجريد مجال اللون حيث يتم عرض مساحات من الألوان بطريقةٍ لا شكل واضح لها.

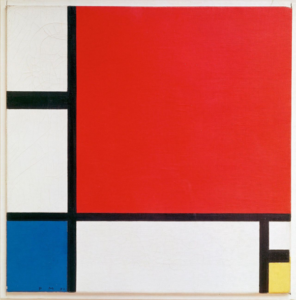

لم تكن هذه «الأنماط» (styles) أنماطًا عرضيةً أو تعتمد على ذوق أو ميل الرسام كوسيلة لتحقيق هدفٍ ما من البحث الفني. وخير مثال على ذلك هو الفنان الذي غالبًا ما ينظر إلى عمله على أنّه ذروة التجريد الهندسي: بيت موندريان. إنّ لوحات بيت موندريان المكونة من شبكات (grids) ذات الخطوط السوداء والأجزاء الملونة على خلفية بيضاء؛ تهدف إلى استحضار «حقيقة أعلى».

بالنسبة إلى موندريان، كان الفن في جوهره معارضًا للواقع؛ «لأن الواقع يتعارض مع الروحي». بغض النظر عن هذه اللوحة الأشهر لموندريان، فإنّ جوانب الرسم التي تهم هذا الفنان حقًا لم تكن الجوانب المحددة للموضوع -أيّ ماذا أو ما يتم تصويره في اللوحة مثلًا- بل الجوانب القابلة للفهم عالميًا للشكل والخط واللون. إنّ لوحات موندريان، مثلها مثل لوحات الفنانين الآخرين، هي محاولة لاستخلاص الشكل واللون من أجل الاقتراب من ذلك الجوهر العالمي والروحي للفن.

عبّر موندريان عن رغبته في الوصول إلى «أساس» الأشياء من خلال الحدس، كالعديد من الفنانين التجريديين الآخرين في النصف الأول من القرن العشرين الذين رغبوا في الوصول إلى قوى غير مرئية حولنا، ولكنها معروفة أو محدوسة.

في أواخر القرن التاسع عشر، لاحظ العلماء بشكلٍ أفضل مما سبق القوى غير المرئية مع انتشار التقنيات الجديدة، وأصبح من الواضح أن العالم أرحب مما يبدو للعين. في الوقت نفسه، ظهرت حركات روحية بديلة جمعت بين الأفكار الأفلاطونية والتصوف.

كان كلينت وموندريان من بين العديد من الفنانين الذين انغمسوا في أشكال الروحانية خارج العوالم التقليدية للدين. اعتقدت كلينت أن لوحاتها هي وحي عالم روحي، وأن مهمتها كانت العمل «على مستوى روحاني» لتمثيل روح الإنسان، بدلًا من صورته الفانية.

بحلول عشرينيات القرن الماضي، كانت نظرية فرويد عن للعقل البشري قد تغلغلت أيضًا في عالم الفن. كذلك السريالية، وهي حركة منظمة بإحكام بدأت مع بعض الفنانين الذين سعوا إلى التنقيب عن الإمكانات الإبداعية للعقل الباطن، وهي الحركة الثقافية التي كانت سائدة في أوروبا بين الحربين العالميتين.

لم تكن السريالية دوغمائية في محاولتها لاستكشاف اللاوعي، ولذلك ظهر عدد من الأساليب والطرق لمحاولة إخراج اللاوعي إلى السطح. إحدى هذه الأساليب كان الرسم الآلي (Automatism)، وهي عملية يتخلى فيها الفنان عن السيطرة الواعية لليد التي ترسم أو تصور. في هذا المجال، تبنى الفنانون مثل أندريه ماسون وخوان ميرو الفرصة لبناء صورهم باستخدام حركات حرّة، وحتى إلقاء الطلاء على القماش.

طور أرشيل غوركي -هو مهاجر أرمني عاش في الولايات المتحدة- أسلوبًا في الرسم يدمج بين الرسم الآلي وتجريد مجال الألوان. لوحاته في الأربعينيات حجمُها ضخم – ومرد ذلك تأثره بأعماله السابقة كفنان جداري مُعيّن من الدولة خلال السنوات الأخيرة من الكساد الكبير – لكنها معبّرة وغنائية في الرسم بالفرشاة.

ألهم إدماج غوركي للأنماط جيلًا واسعًا من الفنانين الأمريكيين في فترة ما بعد الحرب لاحتضان التجريد الواسع النطاق. ما نسميه الآن «التعبيرية التجريدية»، وكان ذاك الجيل في الواقع مجموعة فضفاضة من الفنانين الذين يستخدمون أنماطًا متعدّدة من أنماط التجريد.

ربما كان القاسم المشترك بين هؤلاء الفنانين – على الأقل في السنوات الأولى – هو دعم جيل جديد من النقاد بقيادة كليمنت غرينبيرغ، الذي كان يعتقد أن التجريد هو التعبير الأسمى للفن الغربي.

الحداثة ومصير الفنّ الغربي

كان يُعتقد في بعض الأوساط الفكرية المؤثرة أنّ الفن يتقدم نحو هدف؛ وهذا المضمون يشتمل عليه مصطلح «الطليعية» (Avant-garde)، الذي يُوصف به الفنّانون الذين يبتكرون أرضية جمالية جديدة. أصل المصطلح فرنسي يُطلق على الجنود الذين يتقدمون إلى مناطق جديدة.

بالنسبة إلى غرينبيرغ، لم يكن هؤلاء الفنّانون يوسّعون حدود إمكانات الفن؛ بل كانوا يتقدمون نحو الهدف الحقيقي والمفرد لكل شكل فني.

يُعدّ غرينبيرغ شخصية مهمة في تاريخ الفن التجريدي، وذلك لأمرين: بوصفه مناصرًا رائدًا في مسألة تفوق الفن التجريدي على غيره من أنواع الرسم، وتأكيده للقوة التي امتلكها هذا الفن. كان ناقدًا في اللجنة الأمريكية للحريّة الثقافية التي تمولها الدولة، وهي مجموعة تم إنشاؤها لتعزيز الفن الأمريكي على المستوى الدولي.

أصبحت أفكار غرينبيرغ مؤثرة عندما كانت الولايات المتحدة جزءًا من الحرب على الفاشية والنازية، وخلال الحرب الباردة اللاحقة ضد الشيوعية السوفيتية. كانت معايير الفن الفاشي والسوفياتي واضحة، وهي ما تحددها السلطات الثقافية أنها كذلك، بيد أنّه ما لم يكن واضحًا هو معايير الفن «الجيد» وتحديدًا في الغرب الديمقراطي.

كان الماركسيون هم من تعاطف مع غرينبيرغ في البداية، لكن ارتبط تفكيره بشكلٍ متزايد بالهيمنة الثقافية الأمريكية. بالنسبة إليه، كان التجريد في أعمال بولوك فنًا مثاليًا لمجتمع ديمقراطي. تتجلى الحداثة في الفن، وفقًا لغرينبيرغ، في إطار التنوير الأوروبي؛ أيّ في فترة ازدهار الأفكار الفلسفية والعلمية التي أعطت الأولوية للعقل.

في مقالته المؤثرة «الرسم الحداثي» (1961)، وصفَ غرينبيرغ إيمانويل كانط – الفيلسوف الألماني في عصر التنوير – بأنّه «أول حداثي حقيقي». كان أسلوب كانط في «النقد» هو استخدام العقل لنقد العقل بغرض توضيحه، ومنحه استقلالية عن أنواع التفكير الأخرى.

بالطريقة نفسها، كان الرسامون الحداثيون – من إدوارد مانيه في القرن التاسع عشر إلى موريس لويس، وهو رسام يعمل ينتمي إلى رسامي أسلوب مجال ألوان في الولايات المتحدة في الوقت الذي كتب فيه غرينبيرغ مقالته – يعملون على ترسيخ الفن التعبيري «بشكل صارم في مجال تخصصه».

رأى غرينبيرغ أن وضوح الفن التجريدي -الذي كان صادقًا بالنسبة إلى الوسيط الذي يُعبّر من خلاله- معارضٌ لـ«الفن الشعبي المبتذل [الكيتش]» الذي ينُتج على نطاق واسع في الثقافة الشعبية. إن إزالة «الكيتش» كانت مسألة استجلاء وتوضيح تحتاجها جميع الفنون لكي تصبح تعبيرًا عن إمكاناتها الجمالية الكامنة.

اللوحات مسطّحة، وإيهام العمق الذي نجده في معظم الفن الغربي كان انحرافًا عن جوهر فن الرسم ذاته. كانت استقلالية الشكل الفني في جميع خصائصه دون أن تتلوث بأشكال فنية أخرى. وفقًا لغرينبيرغ، يعدّ الشكل واللون من أهم خصائص الرسم، و أفضل تمثيل لها يكون بشكلٍ مسطّح.

وهكذا دافع غرينبيرغ عن «التسطيح» الذي تجلّى في لوحات الفنانين الأمريكيين التجريدية مثل جاكسون بولوك باعتباره تحقيقًا لهذا الوضوح الحداثي. لقد ضم هؤلاء الفنانين معًا ضمن فريق واحد، وهم يمثّلون المرحلة التالية في الحداثة، وقد حلّت رؤيتهم الأمريكية المميزة محلّ الفن الأوروبي الطليعي.

وفي الوقت الذي أصبح فيه الفن التجريدي الأمريكي مهيمنًا، تراجعت هيمنة غرينبيرغ النقدية، وظهرت أشكال جديدة من الفن الطليعي، مستوحاة مباشرة من الثقافة الجماهيرية، وحلّت محلّ التعبيرية التجريدية في المخيال العام. تبنى فنانوّ «البوب» مثل: آندي وارهول، وريتشارد هاميلتون هذا النوع من «الفن الشعبي المبتذل» الذي رآه غرينبيرغ تلويثًا للفن الحقيقي.

استمرت الأعمال الفنية التجريدية، ولكن تخلّى الفنّانون التجريديون الأكثر جرأة عن الفكرة الصارمة «للنقد الحداثي»، وعن الوضوح المتعلق بخصوصية الوسيط الفني، وذلك لصالح أشكال أخرى من التعبير.

نظر فنانوّ «ما بعد الحداثة» إلى السخرية وعملية الرسم نفسها، كطرق لتجاوز الطريق المسدود للحداثة. تبنى الألماني غيرهارد ريختر كلا النهجين؛ فبعض أعماله التجريدية في الستينيات كانت مصنوعة بممسحاتٍ بدلًا من الفرشاة، حتى يتمكن من لفت الانتباه إلى عملية صنع اللوحة نفسها.

كانت «اللوحات التجريدية» البارزة الأخرى التي رسمها ريختر في الواقع صورًا واقعية مرسومة بعناية تعكس لوحاته التجريدية الأخرى. أصبحت طلائعية الرسم التجريدي مفهومية أكثر، ما جعل ضمنيًّا قضية الرسم تحظى باستقلالية أقل مما كان كان يعتقد النقاد الحداثيون.

قلّد فنانوّ «نيو جيو»، مثل: الرسام بيتر هالي، والنحات أشلي بيكرتون اللغة البصرية للتجريد الهندسي، لكنهما دمجاها مع السلع الاستهلاكية بألوانٍ تجارية فاتحة وأحيانًا فلورية.

منذ ذلك الجيل ما بعد الحداثي من الرسامين والنحاتين الممتد من الستينيات إلى التسعينيات، ازدهر التجريد متفرّعًا إلى عددٍ لا يُحصى من الأساليب والمقاربات بجوار الفن التشخيصي. هنا يمكن القول إنّ التجريد المتحرّر من عبء التوقعات الحداثية هو ببساطة نهج للتعبير مثل أيّ نهج آخر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الفنانين التجريديين استخدموا الحيل البصرية المستعملة في الفن التشخيصي – مثل المنظور والتظليل – في لوحاتهم. ولاستخدامهم هذا أهداف فريدة و غالبًا لا تهتم بالنظرية.

هذا هو التحرّر نحو الأفضل بين الرسامين التجريديين الذين يمكنهم الالتزام برؤيةٍ فريدة بالرسم على القماش. لكن فكّ ارتباط الفن التجريدي عن إطاره الفلسفي الأوسع أدى أيضًا إلى انتشارٍ يثير التساؤل لأعمال تجريدية متنوعة قابلة للاستهلاك – بمعنى أنّها فقدت قيمتها، وباتت تُباع وتُشترى سريعًا بأسعارٍ مربحة – يشتريها المشترون المتضاربون.

دفع هذا التحول الناقد جيري سالتز إلى كتابة: «الزومبي على الجدران: لماذا يبدو الكثير من التجريد الجديد متشابهًا؟». وقد شبه اللّوحات التجريدية بصورة «الزومبي»، تحقيرًا لأعمال عددٍ من الرسامين التجريديين البارزين، الذين استخدموا الفنّ وجماليته لتقديم أعمال مبتذلة.

ومن المفارقات أن هؤلاء الفنانين نظروا إلى الشكلانية بوصفها فنًّا حداثيًّا متبنّين منظور غرينبيرغ، لكنهم بالطبع قدّموا أعمالًا في ظلّ فراغ تاريخي وبعد فترةٍ طويلة حين لم يُصبح التجريد مثيرًا للاهتمام أو راديكاليًا بأي وجه من الوجوه.

في الواقع، لم يصل مشروع الحداثة في الفن التجريدي إلى نهايته، بل النقد. إنّ النقد -أيّ الإطار الفلسفي الواسع الذي يصادق على الأعمال الفنية ويثمّنها لأهميتها الثقافية والتاريخية- هو ما فقد التوجه والسلطة.

كان مسار الفن الغربي منذ عصر التنوير يتأرجح بين قطبي الدوغمائية النقدية والإبداع. تكمن المشكلة أنه في العقود الأخيرة، وفي ظلّ غياب أي مشروع نقدي متماسك، انجرف الفن نحو إرضاء اهتمامات دقيقة ومتنوعة تزداد باستمرار.

في حين كانت هناك «حركات» و«مدارس» فنية -مصطلحان يشيران إلى الوجهة والانضباط- لم يعد لدينا الآن سوى «مشاهد».

هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا. ولكن في عالم حيث «كل شيء مقبول – anything goes»، لا يوجد مجال لهذا النوع من الابتكار والتجاوز الذي أدى إلى ظهور الفن التجريدي في الغرب، وهذا ما جعل الفن الحديث فنًّا مثيرًا للغاية.

من الصعب في هذه اللحظة التاريخية أن ندرك ما الذي جعل لوحة بولوك «رقم 32» مثيرة للانقسام، ومخلخلةً جدًا للمعايير، وفي الوقت نفسه محتفظةً بقيمةٍ عالية جدًا لأولئك الذين يعتقدون أن للفنِّ مكانًا في المجتمع يتجاوز المتعة.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

[1] واللقب كذلك يُلمح إلى القاتل المتسلسل في لندن آخر القرن التاسع عشر: جاك السفّاح

Jack the ripper (مدير التحرير).

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.