الجذور الفلسفية للعلاج المعرفي السلوكي تعيننا على تفسير حدوده | من «سايكي»

لا تصنف كل المشاكل النفسية على أنها مشاكل في التفكير. إن محاولة علاجها بالوسيلة المعرفية فقط، عن طريق العلاج المعرفي...

“أصغر أقلية على وجه الأرض هي الفرد.

وهؤلاء الّذين ينكرون حقوق الفرد

لا يمكنهم أن يزعموا أنّهم حماة الأقليّات”.

1- “ترتيلة” قصيدة تبجيل للذات الإنسانيّة

يلجأ السياسيّون وأصحاب النفوذ إلى “القوة الناعمة” وأعني “قوّة اللّغة” للتأثير في الآخرين وإقناعهم وحشد ولائهم. ومن أهم الأدوات البلاغية المعتمدة لتحقيق الإدماج – وهو هدف الخطاب السياسي – التلاعب بالنظام الضميري أو الإشاريّات (Deixis) وبخاصّة الضمائر الشخصيّة (Personal Deixis). يتحقّق التلاعب اللّساني، عندما لا يتمكّن المستمع من معرفة مقاصد المتحدّث الّتي تتوارى وراء ما يقال؛ لذلك، يعدّ التلاعب بالنظام الضميري ظاهرةً اجتماعيّةً سلبيةً تمارس تأثيرًا مدمّرًا على الفرد، من خلال إقصاء آرائه واستلاب مشاعره وأفكاره أي حيازة خطابه، بشكل يؤدّي إلى خضوعه نفسيًّا وسلوكيًّا وجسديًّا لأهواء المتكلّم أو لأيديولوجيا ما، غالبًا ما يتمّ تقديمها على أنّها الرؤيا الجمعية (Collectivism) أو الرؤيا الغيريّة. في هذا الإطار التلاعبي (Manipulative Frame) الخطير، يذوب “الأنا” بالـ “نحن” وتتلاشى الفردانية.

لقد ألهمت هذه السياسات اللّغوية الحيليّة القائمة على ثنائيّة “الاشتمال\الإقصاء”(Inclusion\Exclusion)، الروائيّة والفيلسوفة الأمريكيّة-الروسيّة “آين راند”، ودفعتها إلى خلق عالم متخيّل قائم على عقيدة “الكلّ هو الواحد، والواحد هو الكلّ. لا يعيش بشر من دون “نحن” العظيمة. جماعة واحدة، متكافئة إلى الأبد”. عادةً ما يقتصر ما هو معروف عن راند داخل الدوائر الأدبيّة والفلسفيّة على فلسفتها الراديكالية المعروفة باسم “الموضوعانية” (Objectivism). تقوم هذه الفلسفة على أسس ثلاثة هي الفضائل العليا للفرد:”العقلانية والجوهرية والموضوعية”. ترى راند بأنّ المعرفة مشتقّة من العقل وبأنّ المصلحة الذاتية هي جوهر الأخلاق. لذلك تدّعي بأنّ الرأسمالية – وتحديدًا مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الاقتصادية (Laisser Faire) – هي النظام السياسي المثالي الوحيد، لأنّها تحترم الذات البشريّة الـ “Ego” كغاية قائمة في ذاتها. تُشكّل “الأنويّة” الثيمية الأساسيّة في أعمالها الأدبيّة، حيث تقدّم نموذجًا فريدًا عن “الأنانية الأخلاقيّة” والعلاقات البشرية من خلال شخصيّاتها المتمرّدة. في هذا الإطار الإبيستيمي، تقع روايتها الثانية “ترتيلة” (Anthem, 1938) وعنوانها الأصلي “ذات”.

تعدّ “ترتيلة” راند تأمّلات فلسفيّة كُتبت بأسلوب الكتاب المقدّس، لذات تصارع ثقافة جماعاتيّة، يرافقها يقين بأنّ ثمّة ما هو أهمّ وأبعد من حدود الجماعة وأفكارها ونمط عيشها. تكتب راند على حافّة المستقبل، لذا تكاد تخلو الرواية من العقد والحبكات لأنّ زمن الأزمة سبق وأن تحقّق حين غُيّبت “الذات” تحت سطوة عالم استهلاكي قائم على ثقافة الكمّ والنفعيّة الأخلاقيّة والإيثار (Altruism)؛ وهكذا يمضي الرجال والنساء في المدينة بلا أسماء أو هويّات واضحة؛ فلا ينادون سوى بأرقام مقرونة بمفردات مجرّدة تنتمي إلى المعجم السياسي القانوني الجاف “مساواة 7-2521، ائتلاف 5-3992، تكافل 8-1174، تحالف 6-7349، ديموقراطية 4-6998…إلخ”.

تقع هذه الأسماء ضمن استراتيجيّة التضليل الّتي يعتمدها “مجلس المدينة”، وهو سلطة قمعية تمارس هيمنتها عبر استحواذ الفرد وتحويله إلى مجرّد آداة أو آلة مبرمجة لأداء وظائف تعيّن له بعد تخرّجه من دار الطلّاب. وعندما تضعف قدرات الفرد ويصيبه الهوان، يُرسل إلى دار “عديمي النفع”، حيث يعيش كبار السّن. لذا فإنّ القانون الأوحد في هذه المدينة – وهو هدف الوجود الأسمى – يكمن في أنّ الفرد من دون الجماعة “نكرة ” وأنّ الأنانيّة والحبّ والإعجاب والوعي الفردي والإرادة الحرّة وحتّى الذّكاء والضحك، كلّها تندرج تحت ما تسمّيه الكاتبة “معصيّة التفضيل الموبقة”.

ليس غريبًا أن تختار راند هذه المفردات أسماءً لشخصيّاتها؛ فهي تحذّر من تصديق ما يتداوله الخطاب السياسي الدعائي من وعود وآراء، وخصوصًا تلك الّتي تندرج تحت هذه “العناوين المجرّدة” لأنّها تُوظّف في الخطاب لأغراض التمويه والتعمية وتندرج تحديدًا تحت ما بسمّى “الغموض الاستراتيجي” (Strategic Vagueness) أي استعمال اللّغة بطرق ملتوية من أجل تحقيق أهداف تنظيميّة (نادر، 26 يناير 2021، ف:26(. تنتقد راند كيف تحوّلت أسس المصلحة العامّة إلى مجرّد شعارات تتحكّم بها المصالح المشتركة. ومن المؤكّد أنّ الاستفتاءات على صوت الجموع، كانت مقدّمة لاستعارة القوّة الغاشمة – “مبدأ ألفوهرر في الرايخ الثالث” – للحكم محل القوّة المنفردة للمحكومين. وتحت سحر هذه الكلمات، تعزّزت مواقع الفاشية من جديد بشتّى صورها:”الخضوع غير المشروط للدولة، التضحية بالنفس بلا مقابل، وإسداء خدمات مجتمعيّة ترضي المنفعة العامة”.

وبالرّغم من أنّ راند لم تسمح لشخصيّتها الرئيسة أن تبرز مشاعرها بطلاقة تحت نير الاستعباد، يستطيع القارئ أن يشعر بالغصّة المكبوتة في أنفاس “مساواة”. فالألم الّذي عايشه في دار الطلّاب بعد أن تبدّد حلمه بأن يصبح عالمًا، ثم خيبة الأمل الّتي رافقته حين التحق بدار الكنّاسين فضلًا عن محاولته البائسة إخفاء عاطفته وذكائه، تجتمع كلّها في مركزيّة الصوت السارد لتجسّد شعورًا عميقًا بالخديعة وبأنّ “الذوات” في هذه المدينة ليست سوى صنيعة خطاب تلفيقيّ طالما تمسّح بالاعتدال. لكنّ “مساواة” لم يسمح للخوف أن يتملّكه ولم يأبه لأحكام المدينة المقدّسة، فنراه في نهاية الرواية يصرخ صرخة “الأنانيّة العارية”:”لستُ الوسيلة إلى أيّ غاية يريد الآخرون تحقيقها. أنا لست أداةً بأيديهم. أنا لست خادمًا مسخّرًا لتلبية احتياجاتهم. أنا لست الضمادة لجروحهم. أنا لست القربان المقدّم في مذابحهم”.

2- تشكّل “الأنا” والـ”نحن” في الرواية

تأخذ “ترتيلة” القارئ إلى عالم مظلم لا تغدو فيه الفلسفة الموضوعانية أيديولوجيا أخلاقيّة وحسب ولكن أيضًا واجبًا أخلاقيًّا وفعل مقاومة، يحدث بشكل متكرّر ويوميّ. وتتأسّس حركة المدلولات في الرواية، وفق منطق الثنائيّات التعارضيّة؛ فتتنقّل بين المتخيّل والواقعي، اليأس والأمل، الجهل والمعرفة، العبوديّة والتحرّر، الاستسلام والمقاومة. ويتشكّل مبنى السرد الحكائي، من خلال الانزلاق من مركزية الجماعة الساردة إلى مركزية الصوت الداخلي الدرامي لذات “مساواة”، ذات لم تكتمل بعد، يدفعها سؤال “الوجود” إلى التمرّد والاحتجاج على المجتمع التلقيني الخانق والرؤى المعلّبة، وذلك عبر سعي حثيث إلى “تحقيق الذات” لا بالتسامي كما في التصوّف أو الدين، بل بالابتعاد عن التفرّع؛ فمنذ اللّحظة الأولى، يشعر القارئ بأنّ ثمّة شيء ناقص، وسرعان ما يتبيّن أنّ “مساواة” هو تجسيد للذات المُتعالية الكانطية، الشرط الضروري لقيام المعرفة.

على المستوى السيميائي، يتشكّل فعل المقاومة اليوميّة من خلال النزعة الشكوكية الديكارتية لدى الشخصيّة الرئيسة والّتي تكتشف المعرفة البشرية المتراكمة عبر العصور، حيث تأخذ المعرفة رمز “صناديق غريبة في داخلها قضبان معدنيّة” تعود إلى الزمن الّذي يحرّم التكلّم عنه.

إنّ النّوع الأساسي من النشاط العقلاني الّذي كان يُنظَر إليه عادةً في فلسفات العصور القديمة والوسطى على أنّه مبدأ معرفي وإبداعي، يتجّلى بوضوح في شخصية “مساواة” ومواقفها، والّتي أصبحت، منذ عصر النهضة فصاعدًا، “حجر أساس” البُنى الفلسفيّة. لذلك، نجد دائمًا في جذور الأنظمة الفلسفية في العصر الحديث، أثر الأسطورة الحيّة “بروميثيوس” (Prometheus) – وهو الاسم الجديد الّذي اتّخذه “مساواة” – بعدما هرب إلى “الغابة المجهولة” خوفًا من عقوبة الموت. هو الّذي لم تفارقه نظرات مجرم نطق بالكلمة الّتي يحرّم نطقها “أنا هو أنا !” فأُعدم حرقًا في ميدان المدينة كما أعدم العلماء في محارق العصور الوسطى.

ولأنّه ما يزال يحدّد ذاته بالنسبة إلى “اللّاذات” أي إلى الآخر أو الجماعة، فإنّ “مساواة” لم يصل بعد في تأمّله، إلى الذات المُطلقة “الأنا” بل هو يشبه، في الفصول الأولى من الرواية، مفهوم الذات بحسب الفيلسوف الألماني “فيخته” (Johann Gottlieb Fichte)، أي الأنا كنوع من الـ”نحن”. يقول مثلًا:”لسنا مثل إخوتنا”، “عمرنا واحد وعشرون عامًا ” و “طولنا ستة أقدام”. يخلق هذا الاستخدام الإشاري تنافرًا معرفيًا واضحًا بين اعتراف “مساواة” المفترض بهويّة متمايزة واستمرار ارتباطه بالجماعة. ينصّ فيخته على أنّ الذات أو العقل لا يشعر بوجوده إلّا بمقدار ما هو قوة إراديّة تغالب قيود العالم. وبالرّغم من أنّ شعور الفرد بنفسه هو شرط أساسيّ للإدراك، لكن هذه الفرديّة لا يمكن إدراكها إلّا ومعها كثرة الأفراد.

وهذا يتنافى مع مبادئ الموضوعانية؛ فالعقلانية بحسب راند هي “الاعتراف بحقيقة مفادها أنّك لا تستطيع اختلاق الاتّصاف بالوعي” (Rand,1957, p.936). وهو اعتراف يُعبَّر عنه المرء من خلال ولائه لمنظومة القيم والمعتقدات العقلانيّة، لا سيّما في وجه الضغوط الاجتماعية ومبادئ الاشتراكيّة الّتي تريد منه التخلّي عنها (Rand, 1961, p. 28; 1964 p. 52, 80) وإقناعه بأنّ “ما لا يصنع بيد الجماعة لا يمكن أن يكون خيرًا”.

لذلك يتمّ تصوير “مساواة” كفرد تعيس يحارب لعنة “التفكير الفضولي” من خلال الادّعاء بنسيان ما يتلقّاه من دروس في دار الطلّاب:”]…[ فنحاول أن نقول ونفعل ما يقولونه وما يفعلونه، لعلّنا نكون مثلهم، مثل إئتلاف 5-3992، لكنّ المعلّمين كانوا يعرفون بطريقتهم أنّنا مختلفون”. لذا تؤسّس هذه المقاومة الخفيّة لتمرّد على وشك أن ينفجر. في هذا السياق، يعدّ الاختلاف الواضح في كيفيّة اكتساب المعرفة بين الشخصيّات متناقضًا مع حجّة راند الإداركيّة، ألا وهي أنّ كلّ البشر يمكنهم ممارسة تفكيرهم العقلاني لأنهم يعرفون أنّهم يمتلكون المعرفة؛ إلّا أنّ راند تضفي طابعًا رومانسيًا على “ذات مساواة المتعالية”، فهو يدرك، منذ بداية الفصل الأوّل، أنّه يتمتّع بقدرات بروميثيوسيّة، إذا صحّ التعبير، وهي ليست حصيلة المعرفة المكتسبة، إنّما قدرات متأصّلة في ذاته، في حين أنّ الآخرين هم بالضرورة أدنى منه عقليًّا. يقول مساواة في تأمّله الباطني:“ولدنا ملعونين. وهذه اللّعنة تضلّنا وتدلّنا إلى أفكار محرّمة”.

ومن الملاحظ أيضًا أنّه بحلول تعيين مجلس المهن “مراسيم حياة” الطلّاب، لم يرغب “مساواة” في أن يلتحق بدار القادة، وهي أعظم دار في المدينة. يبدو الأمر كما لو أنّ راند ترسم لنا الخصائص الّتي يجب أن يتمتّع به “البطل الخلّاق المثالي” في المجتمع الانضباطي الّذي نعيش فيه. وإذا كان فوكو يرى أنّ الرّأسمالية لا تنتج السلع فقط، بل تنتج الأفراد كذلك، فإنّ راند تقلب المعادلة لصالح موضوعانيّتها وحربها ضدّ الأنظمة الاشتراكيّة الاجتماعية. إنّ المهمّ في المجتمع الانضباطي هو فكرة المجتمع ذاتها، أي هذا المجتمع الّذي تشكّله الانضباطات وتتحكّم به السلطة الحيويّة (Biopower)، باعتبارها سلطةً تدير حياة السكّان من خلال استخدام مختلف أشكال التكنولوجيا ومن أهمّها المراقبة وسلطة المعيار وتقنية الفحص والامتحان. وتدير عمليّات التذويت لغةٌ تواصليّةٌ مشتركةٌ، تجد ترجمتها في مختلف المؤسّسات كالمدرسة والمصنع والسجن، كتحقيق عيني لها.

يتجلّى هذا الفكر المؤسّساتي في الرواية من خلال الإطار المكاني، وهو إطار مشروطي (Modal Frame) أي موقفي، تجري فيه أحداث “الترويض والانضباط”. فهو ليس إذًا مجرّد الفضاء التقليدي، حيث تجري فيه الأحداث على المستوى السردي. وهكذا يعلو المكان إلى المستوى الرمزي، ليمثّل بلاغة من بلاغات السلطة؛ فـ”دار الطلّاب” يرمز إلى بلاغة التلقين والطاعة كمُدخِل للتسلّط والاستلاب؛ “دار الكنّاسين” يرمز إلى بلاغة الإقصاء والقسمة، حيث يتمّ التخلّص من المختلفين والمعارضين للنظام. “دار الممثّلين” يرمز إلى بلاغة اللّهو وصناعة الوهم أمّا “دار القادة”، فهو مقدّمة للالتحاق بالمجالس ذات الطابع النخبوي الرقابي. وجديرٌ بالذّكر أنّ “قاعات المدينة” حيث تجري الاجتماعات الدوريّة، فهي الفضاء الخطابي (Discourse Space)، الّذي تجري فيه بلاغة الاستعباد الجمعي من خلال تداول الخطاب التضامني وتوزيعه.

أمّا على مستوى الإطار الزماني، فتعكس الإشاريّات الزمنيّة في الرواية وحشيّة قوانين العمل الصارمة؛ فلا وقت للعزلة لأنّها أصل الشرور. أمّا زمن الراحة، فهو يقع ضمنًا في الأوقات المخصّصة لتناول الوجبات وفي الجلسات الدوريّة والترفيهيّة عند كلّ مساء، بعد أن يقرع الجرس، وهو الوسيلة البديلة عن التخاطب اليومي المحظور. وسأقف هنا عند دلالة الزمن في هذا المقطع:

“نعمل خمس ساعات حتى تسود الظلال على الأرصفة؛ وتصير السماء زرقاء ذات ضياء مظلم وهو ليس بضياء. ونرجع لنأكل عشاءنا ومدته ساعة واحدة. وبعدئذٍ يُقرع الجرس فنمشي في صفّ واحد إلى قاعة من قاعات المدينة لحضور الملتقى الاجتماعي ]…[ توقد الشموع؛ ويقف أعضاء مجالس الدور المختلفة على المنبر، فيحدّثوننا عن واجباتنا وعن إخوتنا. وبعدها يعتلي المنبر قادة زائرون؛ فيقرؤون الخطب الّتي ألقيت في مجلس المدينة ذلك اليوم ]…[ ثم ننشد التراتيل ترتيلة الأخوّة وترتيلة المساواة وترتيلة روح الجماعة. ]…[ ولمّا يقرع الجرس نسير في صف مستقيم إلى مسرح المدينة لقضاء ثلاث ساعات في الترفيه الاجتماعي.”

من المعروف في تحليل الخطاب النقدي (Critical Discourse Analysis)، أنّه من أجل أن تتحقّق سياسية الإدماج وأن يتمتّع الخطاب العام بالشرعنة المطلوبة، ينبغي أن يستفيد المتحدّث ممّا يسمّيه فان دايك “نماذج السياق” (Context Model). ويقصد فان دايك بهذا التعبير أن يضع المتحدّث في حساباته كل ما يتعلّق بالحدث التواصلي بما في ذلك معتقدات الجمهور وحالتهم الجسدية والنفسية (Van Djik, 1999). فلماذا كانت “الاجتماعات الدورية” تحصل عند المغيب أو في المساء كما وصفت الكاتبة؟

يمكن أن نلتمس إجابةً واضحةً عن هذا السؤال من التاريخ؛ كانت أبرز الوجوه السياسية كأدولف هتلر مثلًا أو جوزيف ستالين أو فلاديمير لينين، تفضّل مخاطبة الجمهور حين ينهكه التعب بعد ساعات طويلة من العمل. فحين تُرهق الأجساد، تتباطأ الحركة بسبب إفراز الجسم لهورمون “الميلاتونين”، الأمر الّذي يؤدّي إلى إضعاف قدرة الجمهور على التفكير النقديّ، فيميل تاليًا لأن يتلقّى الخطاب سلبيّا، بحيث تكون استجابته المحتملة محصورة بدعم الخطاب وتأييد مواقف قائله من دون الوقوف على الأفكار وتفنيدها. وهذه غاية الخطاب التضامني:”إيجاد أرضيّة مشتركة بين جميع المواطنين، قوامها نزع فتيل الاختلاف وتقليص احتمالية التعارض وتجميد الصراعات الّتي تهدّد بلاغة السلطة”.

3- أخلاقيات الذات الإنسانيّة المتعالية

يتبيّن أنّ موضوعانية راند لا تخرج عن كونها إنسانيّة بالفطرة؛ ومع ذلك، يبدو “مساواة” في كل منعطف من حياته في المدينة، يتمتّع بقدرات فائقة:”كنّا كنّاسًا صالحًا، مثل إخوتنا الكنّاسين، لولا شهوتنا الملعونة في العلم”.

ومن المثير للاهتمام أنّ راند تعتقد كما يعتقد سارتر، بأنّ التهرّب من الواقع لا يحالفه النجاح الكامل مطلقًا، لأنّ الحقيقة لا مناص من أن تظهر مجدّدًا، ولهذا فإنّ المتهرّب من الواقع، ذاتٌ تعيش حالة مستمرّة من النزاع الداخلي المجبول بالقلق والخوف والتردّد، وذلك بسبب محاولته كبت وعيه بالحقائق غير المريحة وتمسّكه، في الوقت نفسه، بحقائق أخرى؛ ويتجلّى هذا النزاع في أكثر من صورة؛ منها الجسدية-النفسية مثل حالة التشنّج الّتي تصيب “إئتلاف 5-3992” وكان ولدًا شاحبًا بنصف عقل، ومنها النفسية-السلوكية كما في شخصيّة “دولّي 4-8818″، الشّاب الوسيم المتردّد الّذي يطيع النظام طاعةً عمياء، وعندما يصطدم بالحقيقة، يهرب من التعامل معها ويكتفي بالصمت والتراجع.

وإذا كان التركيز على الواقع يتماثل تمامًا مع العقلانية بكونه في صلب كلّ فضيلة من الفضائل الّتي تندرج تحت تصنيفات خاصّة في قائمة راند، فإنّ اللّاعقلانية والتهرّب من الواقع، يقعان في صلب كلّ رذيلة من الرذائل. ومع ذلك، نجد روايات راند تصوّر لنا شخصيّات لا تندرج بسهولة تحت أيٍّ من هذه التصنيفات.

على أنّنا نستطيع أن نعتبر أنّ “العقلانية” أي إصرار “مساواة” على اكتشاف الحقائق وتمرّده على النظام، هما قيمتان أخلاقيّتان تشكّلان فضائل “الذات المتعالية”، في حين أنّ المجالس المختلفة وأولئك الّذين يفرضون إرادتهم على الفرد، والّذين يعبدون أيقونة الخطاب التضامني الـ”نحن” على حدّ تعبير مساواة، يمثّلون الجانب اللّاأخلاقي.

ونجد تجليّات هذه العقيدة “الفاسدة” في عبارات من مثيل:”نحن لا شيء والجماعة كلّ شيء. نعيش في ظلّ إخوتنا وبفضل إخوتنا. نحن موجودون من خلال إخوتنا ولأجلهم وبهم، وهم الدولة”. ويتردّد صدى هذه العقيدة في “تراتيل روح الجماعة” و”الطقوس اليوميّة” الّتي كانت تقام عند كلّ مساء.

ويمكن القول بأنّ سلطة المجالس في الرواية، تستمدّ شرعيتها من الصلاحية الأخلاقيّة بكونها تمثّل “إرادة الإخوة”؛ وبالفعل كانت تُجرى انتخابات “حرّة” و”عامّة” لتحديد أعضاء المجلس العالمي الجدد. وفي حين قد يظنّ المرء أنّ النظام ديموقراطيّ في هذه المدينة، إلّا أنّ الأجهزة الرقابية التابعة للنظام حريصة على خضوع الأفراد من خلال سياسات “احتلال الوسيط” من جهة وتقييد أفعال الأفراد وأفكارهم والتصرّف بالوكالة عنهم من جهة ثانية. تتجلّى تكنولوجيّات التذويت والقهر في العبارة الاستفتاحيّة:”كتابة هذا الكلام إثم. الإثم هو التفكير بكلمات ما فكّر بها آخرون، وتدوينها في ورق لن يراه آخرون”. كذلك من خلال منظومة القوانين والأوامر والنواهي الّتي نجد تعبيراتها في الحوارات بين الشخصيّات.

من هنا تفترض راند أنّ الحكومات الّتي تنشد الإيثار أو أي نسخة من نسخ “الروح الجماعاتية”، هي حكومة لا تمنح الفرد حقّ التصويت ولا تفيد المجتمع، بل تحتكر استخدام القوة وتمارس آلياتها القمعية بطلاقة وتفلت تاليًا من المساءلة والمحاسبة. هذه الحكومة هي الّتي حرمت “مساواة” من فرصة حيازة اختراعه واستخدامه، ومنعت الأفراد من الوصول إلى أي وسيلة تيح لهم استخدام عقولهم وقدراتهم الفكريّة.

من خلال توسيع مفهوم الإنسان الأعلى (Übermacht) وتبنّي المنطق الأرسطي في تفسير الجوهر والسعادة، تنتهي الرواية بانتصار شبه متوقّع؛ فالشخصية الّتي تواجه العذاب والشقاء تعقل ذاتها في مواجهة مصيرها بقلب عامر بالقوة والاندفاع إضافة إلى النّضج النّفسي الّذي ينبع من الوحدة العضوية بين الألم والسعادة. وتوازيًا مع نيتشه، تحقّق شخصيّات راند ذاتها من خلال مفهومي اللّذة وإرادة التغيير، بتعبير أفضل “إرادة الخلق”.

4- إثيقيا الخلق: بروميثيوس والإنسان الأعلى

بروميثيوس يسرق شعلة المعرفة من الآلهة ويعطيها للإنسان – هاينريك فريدريك فوغر

لا بدّ أن نعترف أنّ ثمّة في “ترتيلة” خروجًا غريبًا عن معظم مفاهيم البطل الثوري؛ ففي “مزرعة الحيوان” لجورج أورويل، كانت الخنازير تدرك ما تعانيه الحيوانات من مشقّات، لكنّها أرادت أن تتمتّع بصلاحيات استثنائيّة؛ كان الأبطال الّذين نظّموا الثورة الفرنسية في “البؤساء” لفيكتور هوغو مدركين لمعاناتهم الجماعية، وأرادوا المزيد من الحقوق. وفي حين أنّ الموضوعانية ترفض مفهوم “الإنسان الخارق” من خلال الادّعاء بأنّ الإنسان في ذاته هو غاية الوجود، فإنّ “مساواة” لم يتّخذ المسار الطبيعي في تحصيل المعرفة لكن تكاد تكون طرقه في إشباع عطشه المتزايد فوق طرق البشر العاديّين وطاقاتهم، مع العلم أنّه يشاركهم الطبيعة وليس الطبع.

ظهر بطل نيتشه لأول مرة في كتابه “هكذا تكلّم زرادشت” كبديل عن مركزيّة اللّه أو اللّوغوس. يرى نيتشه أن أوروبا لم تعد بحاجة إلى الله كمصدر لتفسير الأخلاق أو القيم أو النظام في الكون. كانت الفلسفة (العلم) تكفي لتفسير ما نحتاجه من أخلاق. وهكذا يغدو “الإنسان الأعلى” في “ترتيلة”، الخالق الجديد لمنظومة القيم القائمة على مبادئ تأكيد ماديّة الحياة والإبداع. وعلى غرار نيتشه، تشيد راند بالأهمية الحاسمة للعمل المنتج عندما تجادل بأنّ “العمل المنتج هو الطريق إلى الإنجازات غير المحدودة للإنسان” (Rand, 1961). كما تصرّ على “أولوية العيش الفعلي فوق كلّ الاعتبارات”. (Rand, 1961, p. 16-17).

ولعلّ انفتاح النصّ على أسطورة “بروميثيوس” – يعدّ احتفاءً بالتمرّد، الكوجيتو الوجودي الجديد “أنا أتمرّد، إذن أنا موجود” الّذي يعيد ترتيب الأشياء وخلقها، ذلك لأنّ الوجود يتطلّب تحديدًا، إعادة رسم للذات والهويّة والمنطق والعقل، لأنّ وجودًا من دون صفات، هو وجود ميكانكيّ لا طعم له وهو منافٍ للعقل.

يعتزم “بروميثيوس” في نهاية قصيدته أن يعيد للإنسان محمولاته الّتي سلبتها “الجماعة” منه بعد “البعث العظيم” وأن ينقل له شعلة المعرفة، وهكذا تنتهي الرواية بمخاض ثورة توشك أن تولد؛ انطلاقًا مّما سبق، تستدعي “ترتيلة” تاريخ التمرّد الوجودي الممتد من الأساطير اليونانية مرورًا بالتجارب السيزيفيّة الّتي يجدها المرء في أعمال نيتشه وسارتر وفويرباخ وكامو ودريدا…إلخ. وكلّ هؤلاء، لم يرضَوا برتوبة الحياة الكلاسيكيّة، بل رحّبوا بالتناقض والتحدّي للوصول إلى التفوّق، حاملين مطرقة نيتشه وداعين إلى دعم الإنسان ورعايته وصناعة تفوّقه، كلّ منهم بحسب منهجه.

في روايتها رأس المنبع (The Fountainhead) حين تجري محاكمة هوارد رورك، بطل الرواية، تقول راند:”قيّد بروميثيوس على صخرة ومزّقته الثقافات – لأنّه سرق شعلة الآلهة” (Rand, 1943). يبدو أنّ أخلاقيّات “بروميثيوس” لا تتحقّق إلّا في عالم يلتزم فيه الفرد بمستقبل أفضل بكثير من الحاضر أو لنقل أفضل من الوضع الراهن (Status-quo) من خلال تجنّب الذوبان في الرؤى الكليّة وتحدي الطبيعة لتحسين الحالة البشرية، حيث يكون البقاء القيمة النهائية للكائن الحي. لذلك، فإن أوجه التشابه بين البطل الراندي وبطل الأسطورة، تكمن في تمجيد الخلق والاعتراف بأنّه هدف نهائي. في هذا التماثل، تظهر مفارقة كبيرة بين المصلحة الذاتية العقلانية الّتي ينشدها الأبطال في روايات راند، وضرورة المعاناة كجزء لا يمكن فصله عن عملية الخلق. لذلك يتطلّب عدم التطابق هذا تعمّقًا أكثر في أخلاقيّات الفلسفة الموضوعانيّة.

في الواقع، لا يمكن فهم رؤية آين راند للحياة الفاضلة في رواياتها بمعزل عن المنظور الأرسطي “للازدهار” أو “اليودايمونيا” (eudaimonia). تحاجج راند بأنّ الحياة السعيدة هي حالة من البهجة لا يمكن إنجازها إلّا من خلال الأهداف العقلانية. (Rand 1961, p. 29, 32). ومثلما لا يطال البؤس جوهر الفرد الفاضل، وفقًا لمفهوم أرسطو، فإنّ عناء “مساواة” لم يكن سوى ألم يختفي عند نقطة ما.

من المكوّنات الأساسيّة في أخلاقيّات راند هي الرؤية البقائية باعتبارها فضيلة؛ فالبقاء هو مصدر كل أفعال الكيان والغاية النهائية لها، وهو الّذي يمنح المغزى لكلّ القيم الأخرى لهذا الكيان. وفي إطار هذه الرؤيا، تندرج كل أفعال الإنسان بما في ذلك العاطفة والفنون وكلّ نشاط بشري. تنسجم آراء راند الإثيقيّة مع منظور أرسطو للعاطفة؛ إذ ترفض راند الفصل بين العقل والعاطفة انطلاقًا من أنّها تنشأ، في نهاية المطاف، من فصل زائف بين العقل والجسد.

وإذا كان أحد أهداف الأخلاق النّيقوماخيّة السّعي لتحقيق أعلى قدر من اليودامونيا، فإنّ روايات راند تلتزم بمفهوم أعمق عن الفضائل، ولذلك تعتبرها سمة فطرية في جوهر الكائن البشري تدفعه للتفكير والشعور والعمل بطرق معيّنة، بدلًا من التصرّف على ضوء إدراك الحقائق والّتي قد تكون مشوّهة. وهذا ما يفسّر خصائص شخصيات رواياتها؛ فـ”مساواة” و “حريّة 5-3000” لا يكشفان عن جوهرهما بالاقتصار على ما يقولانه وما يخفيانه أو ما يلاحظانه وما يتجاهلانه، بل من خلال نزعتهما الإدراكيّة والعاطفية وميولهما عندما يتصّرفان، فضلًا عن نمط وجودهما على الأرض؛ فأفعالهما لا ترينا، وحسب، التزامًا فكريًا بالحقّ، بل تكشف لنا أيضًا عن قلوب يملؤها “حبّ الاستقامة” (Rand 1957 , p. 512).

وإذا كان أرسطو حريصًا على أنّ للأحداث الخارجية تأثيرًا في قدرتنا على تحقيق “النجاح في الحياة”، فإنّ راند لا تهمل في “ترتيلة” هذه المظاهر ولا الجوانب العاطفية أو الجنسية الّتي تحثّها. ولكنّها على غرار أرسطو، لم تنزلق إلى مذهب اللّذّة ((hedonism، أي الانغماس في المتعة.

تعتبر راند أنّ الجنس هو أحد أهم جوانب حياة الإنسان، لذلك لا يجب التعامل مع هذه المسألة باستخفاف؛ العلاقة الجنسية تكون مناسبة فقط إذا كانت مبنية على أساس القيم العليا الّتي يمكن للمرء أن يجدها في الإنسان. وبمعزل إن كانت العلاقة ستتحوّل إلى زواج أم لا، فهذا سؤال يعتمد على الظروف حياة الشخصين وسياقها. فاليودامونيا بحسب راند ليست حالة إنّما نشاطٌ ونمط عيشٍ ينطوي على ملذّات خاصّة. من هنا لا يمكن تقييم حياة الفرد على أساس أفعال محدّدة، بل يجب الأخذ بالاعتبار حياته بكاملها.

تقدّم راند في الفصل الثاني شخصيّةً جديدةً وهي “حريّة 5-3000” وأحيانًا تسمّيها “الذهبيّة” (The Golden one) وكما أنّ “مساواة” كائن مميّز عن أقرانه، هكذا تجعل راند “حريّة”، الإنسان الأوحد في بحر من الكيانات المبهمة. وجديرٌ بالذّكر أنّها تولي اهتمامًا خاصًا لإضفاء الطابع الإنساني على أفعال هذه الشخصية، فضلًا عن إبراز البعد الجمالي الأنثويّ في مواقفها وحركاتها وجسدها.

تقول في وصفها:”شعرهنّ ذهبيّ لامع حرٌّ يتلاعب به الهواء، كأنه يتحدّى البشر أن يروّضوه” و “جسدهنّ مستقيم نحيل كنصل السف. عيناهنّ قاتمة، نظرتهنّ حادّة وهّاجة، بلا خوف فيها، ولا لطف ولا خزي”. يبدو أنّ هذا الوصف يبتعد عن تصوير الجمال في ذاته ولذاته، إذ تحاول راند أن تبرز أنّ الجمال هو لغاية ما، غاية تصبّ في مركزيّة “التمرّد” كمكّون أنطولوجي جديد.

بالقياس مع الأخلاقيّات الموضوعانية وتحديدًا مقوّمات الفرد، لا يتبدّى للقارئ بأنّ “حريّة” تمتلك الخصائص عينها الّتي يتمتّع بها “مساواة” على المستوى العقلاني؛ إذ تقصر راند هذا الجانب الأساسي في فلسفتها على بطلها الأساسي، فتجعل “حريّة” مجرّد مزارعة – كما هو حال المرأة في المجتمعات الذكورية البطريركية – ثمّ تسلّط الضوء على صفاتها الجسديّة. لذلك لم يكن مفاجئًا أن يتمّ تصوير “حريّة” لاحقًا على أنها شخصية جنسيّة صرفة. وفي وصف الشخصية الأنثويّة من عدسة “مساواة” كما يظهر في الحوار، يبدو أنّ استجابة الطرف الأنثوي تعلن انتصار الجانب الذكوري وتفوّقه، انتصار في غير محلّه.

مساواة 7-2521 يلتقي بحريّة 5-3000 ويقع في حبّها. من مسرحية “ترتيلة” في مركز باريشنيكوف للفنون.

تجلت الديناميكية الجنسية بشكل أكبر حين انحرف الوصف عن أسس الفلسفة الموضوعانية المتمثّلة بالتكامل البنيوي بين العقل والجسد. ولكن لأنّ الكاتبة تكتب بعين الناقد لا بمعايير الأدب الروائي الكلاسيكي، يمكن أن يكون العكس صحيحًا أيضًا. في إظهار ملامح النموذج الأصلي (Archetype) للذكور والإناث، تشير راند إلى إحدى النقاط الأساسية في فلسفة أرسطو ألا وهي أنّ “النفس ]الوعي[ كمال أوّل لجسم طبيعيّ ذي حياة”. ولذلك فإنّ “حريّة” هي صورة الجسد الّذي لا يمكن فصلها عن الوعي.

توظف راند مجاليْن رئيسيّيْن هنا؛ الأول هو ثنائية العقل والجسد، أو بشكل أكثر دقة مفهوم ديكارت عن الجوهر، حيث توجد الحالة العقلية خارج الجسم ولا يستطيع الجسد التفكير. ثمّ ترفض راند هذه الثنائيّة من خلال المنعطف الموضوعاني وأعني به إعادة كتابة تاريخ الذات وتبنّي أخلاقيّات جديدة هي “أخلاقيّات الخلق أو الإبداع”؛ فالعلاقة بين “مساواة” و “حريّة” هي علاقة العقل بالجسد ككيانيْن متّحدين، مع احتفاظ العقل بالأسبقيّة؛ ذلك لأنّ الاختراع الّذي ابتدعه مساواة هو تجسيد للعقل. من هنا يتبيّن أنّ “الإنسان الأعلى” في روايات راند لا يوجد مستقلًّا عن العقل أو الجسد، ويتطلّب في تحديده المفهوم الأنثوي للجسد المثالي وكذلك المفهوم الذكوري للذكاء، ليكون إنسانًا حقًا. في الواقع، من خلال عرض بطلي الرواية على أنّهما الشخصان الوحيدان اللّذان يشبهان البشر ويتمتّعان بقدرات شبيهة بالآلهة، تصرّح راند بأنّ البشر هم في جوهرهم آلهة بنعمة التفكير؛ عدم استخدام هذه الملكة يعني فقدانهم لجوهرهم، أمّا استخدامها، فيعني تجاوز المفهوم التقليدي للطبيعة الإنسانية.

وإلى جانب العديد من الأنساق المضمرة والرموز الّتي تحيل إلى انتقادات خفيّة للدين، مثل رمز “الشمعة” الاختراع المذهل الّذي ابتدعه “مجلس العلماء” و “البعث العظيم” انتصار الاشتراكيّة المزعوم وسيادتها، تعيد راند كتابة “قصّة التكوين” في زمن ما بعد الخلق؛ فآدم هو مساواة الّذي اغترب عن موطنه الأصلي “جنّة عدن” الّتي ترمز إليها الكاتبة بـ”الغابة المجهولة”. أمّا “حواء”، فهي “حريّة” رمز الجسد المشتق من آدم “العقل”.

ومع اتّخاذ البطلان أسماء آلهة لهم، وقدرة “مساواة” على الإبداع (حريّة، لم تشارك في صنع الاختراع)، تنتقد راند النزعة الميتافيزيقيّة في تفسير الحقائق من جهة والخطابات التنظيميّة الّتي تتيح الفرص لتبادل الخدمات بين السياسيين والزعماء الدينيّين، وبين السياسيّين والبيروقراطيّين. وهي بذلك تتبنّى موقف “لودفيغ فويرباخ” من الدين المنظّم، وهو موقف قائم على مخطّطٍ تطوّريّ بدلاً عن المخطّط الجدليّ الّذي نعثر عليه عند “هيغل” أو “ماركس” (بو شرعه، 30 أغسطس 2020، ف:15) والّذي يمكن اختصاره بالاقتباس الآتي:”الدين يفكّ وحدة الإنسان مع نفسه؛ فهو ]الإنسان[ يضع الإله أمامه كنقيض لنفسه؛ فالإله ليس ما هو الإنسان – الإنسان ليس ما هو الإله. الإله لانهائي، الإنسان كينونة محدودة؛ الإله كامل، الإنسان غير كامل؛ الإله أبدي، الإنسان زمني؛ الإله قادر على كل شيء، الإنسان ضعيف؛ الإله قدوس، الإنسان خاطئ. الإله والإنسان على طرفي نقيض: الإله هو الإيجابي بالمطلق؛ مجمل كل الحقائق؛ الإنسان سلبي بالمطلق، اشتمال لكل السلبيات.” (فويرباخ، 2017، ص. 97)

وإذا كان منظور فويرباخ للدين يقوم على تقليص اللّاهوت لصالح الأنتروبولوجيا، فإنّ أعمال راند تعدّ منذ بداياتها قصيدة تبجيل للذات الإنسانية وعبادة صرفة لها. وما تغييرها عنوان الرواية من “ذات” إلى “ترتيلة” سوى انتقاد خفيّ، يصبّ في إطار فسلفتها الّتي تنتقد حيازة الدين للأخلاق واحتكاره للمبادئ والقيم؛ فبدلًا من أن تكون “الترتيلة” قصيدة تتغنّى بالذات الإلهية، اشتمال الكمال في الفلسفات المثالية، فهي في “ترتيلة” قصيدة تتغنّى بالأنا، موضوع التبجيل الّذي يترك مبهمًا كي يكتشفه القارئ.

بينما تحاول راند توضيح ما يمكن أن تمثّله ماهية الحياة والحَوْكمة المثاليّة، لا تقدّم سوى تبرير بسيط لأهميّة حقوق الإنسان ولا تفسّر لماذا يكون السعي وراء المعرفة بالضرورة غاية في حدّ ذاته. بدلاً من ذلك، ومن خلال اعتبارها الإنسان الأعلى اشتمال الفكر والجمال، تستنتج أن السمة المثالية للإنسان هي تلك الّتي يجب أن يجسّدها الجميع، الأمر يدلّ على أنّ أخلاقيّاتها مبنيّة على نهج وصفيّ لا توجيهيّ. ومع إخفائها للانقسام بين ما هو خير وبين ما هو إثيقيّ، تخرج عن الصورة النمطيّة “للإنسان الأعلى” والأخلاقيّات النيتشويّة، مفضّلةً المنطق الأرسطي القائم على العقل أفضل طريقة للوصول إلى اليودامونيا، حيث يحتلّ هذا الأخير موقعًا مركزيًا من الأخلاق العلمية بوصفه الأداة الإنسانية الرئيسة الّتي لا غنى عنها في البقاء، والإنسان يشغّل العقل باختياره. ولهذا فإنّ العقلانية هي الفضيلة الأخلاقية المركزية الّتي تشتقّ منها كلّ الفضائل الأخرى بحسب الأخلاقيّات الموضوعانيّة.

تتأسّس فلسفة راند على فرضية الفينومينولوجيا من خلال الادّعاء بأنّ البشريّة جمعاء عقلانيّة وقادرة على الإبداع والإنتاج، وتاليًا فإنّ الاستنتاج الأخلاقي هو أنّ الإنسان ملزم باستخدام المصلحة الذاتيّة العقلانيّة كإطار أخلاقيّ. ومع ذلك، فإنّ “ترتيلة” لا تنسجم مع هذه الفرضيّة وليست أفضل مثال على منهج راند الفنّي، ربّما لأنّها كتبتها في مرحلة لم تكن قد وصلت فيها إلى النضج المعرفي والفكري.

على المستوى البراغماتي، يتبيّن أنّ عددًا قليلاً فقط من الناس يتصرّفون وفق النموذج الأصلي للإنسان الاقتصادي (homo economicus archetype)، وهذا ما جعل سردية الإنسان الأعلى في رواية راند لا تنسجم مع الواقع. وبشكل عام إنّ روايات آين راند تلهم القارئ لأنّها تقدّم له أبطالًا يتحلّون بإرادة عصيّة على الاختراق على نحو ساذج، إرادة التغيير ولا شيء آخر. ولا شكّ في أنّ هناك خلاف على تقييم منظومة القيم الّتي ترسمها راند؛ فالكثير من القرّاء يرون بأنّ الشخصيّات في رواياتها تتّسم بالتخشّب، وأنّ أسلوبها في الكتابة متصنّع، وآراءها الأخلاقيّة والسياسية والفلسفيّة مضلَّلة؛ وهذا يناقش في مقال مستقلّ.

على أنّه من السّهل جدًّا انتقاد أفكار راند، فهي شديدة الغائية كما أنّ بعضًا من أفكارها قامت بصياغتها في معرض إجابتها عن أسئلة قرّائها. ناهيك عن أّنها لم تبذل جهدًا في مقارعة الحجّة المعترضة بالحجّة. ونظرًا لأنّ فلسفتها لانسقيّة وانتقائيّة وليست أصيلة وأعني بذلك أنّها امتصاص للرومانسية والمادية الماركسية والوجودية والأناركية، فغالبًا ما تعدّ في الوسط الأكاديمي “فلسفةً زائفةً” (Pseudophilosophy) . ولهذا يجب ألّا نتفاجأ من الكمّ الهائل من المقالات الّتي تنتقد راند وتسخر من أفكارها، فقد تحوّلت نفسها إلى نسخة “ماركس” اليمينيّة الجديدة، نصف إله تترأس جماعة دوغمائيّة (Atlas Society) تشبه إلى حدّ ما “البدع”. لكن تجاهل أفكارها من دون نقدها وإبراز مكامن الضعف والقوّة في خطابها الفلسفي بشكل منهجي، هي مقاربة خاطئة. فأعمالها الأدبيّة وبخاصّة “أطلس يتململ” (Atlas Shrugged, 1957) و رأس المنبع (The Fountainhead, 1943) حقّقت عددًا كبيرًا من المبيعات وما زالت تأسر الملايين من القرّاء.

2- اللّغة وبلاغة التواصل في الخطاب السياسي

تقول الروائيّة والناقدة ناتالي خوري غريب في معرض توصيفها للرواية الفلسفيّة بأنّ “كاتب الرواية في الأساس، إمّا أن يكون أستاذ فلسفة غالبًا، وإمّا أن يكون قارئًا للفلسفة، قادرًا على تفكيك أنساقها وتذويبها في قالب روائي، جاعلًا شخصيّاتها تعيش هذه الأفكار، وتنطق بها، وربّما تتداوى بها أيضًا، وفي أفضل الممكنات أن يكون فيلسوفًا. ولا شكّ في أنّ الرواية الفلسفية غالبًا ما يتلقّفها قارئ دينامي يتمتّع بذات قابلة على إعادة تشكيل وعيها”. (خوري، 29 مارس 2021، ف:4)

في هذا الصدد، تدفع الترتيلة القارئ للبحث في كيفيّة عمل اللّغة وارتباطها بالحقليْن السياسي والاجتماعي والإدراكي. بالنسبة إلى فان ديك، إنّ المجموعات القويّة تتحكّم في عقول الآخرين أي في معرفتهم وآرائهم، من خلال الخطاب. وهكذا، فإنّ الخطاب ليس فقط وسيلة لفرض السلطة، ولكنّه في الوقت عينه مصدر قوّتها. في الواقع، تتحكم السلطة في الموارد المادية مثل المال والذهب والنفط والموارد الرمزية مثل المعرفة، من خلال التحكّم بوسائل الإعلام والفضاء، حيث يتداول الخطاب ويستهلك. يعتمد السياسيّون سلسلة من الاستراتيجيّات الذهنية والخطابيّة الّتي تصوّرهم بشكل إيجابي وتفعل النقيض في تمثيل خطاب خصومهم. ومن ثم، إذا لم يكن لدى الجمهور معلومات بديلة، فإنّ شرعنة الخطاب السياسي المقنّع قد تكون قويّة لدرجة أنّ العديد من المتلقّين سوف يتبنّون المعتقدات الّتي تطرحها هذه الخطابات.

إنّ تعريف أرسطو الشهير للإنسان باعتباره حيوانًا سياسيًّا قادرًا على استخدام اللّغة لتحقيق غاياته الخاصّة، يوضّح بشكل أفضل القدرة البشرية الفريدة ألا وهي الكلام (Speech). وفي أصل الوضع، إنّ “الملكة اللّغويّة” لها وظيفة غيريّة هي وظيفة الإشارة إلى الخارج ولم يستخدم الإنسان “الأنا” إلى وصف الداخل (الباطن) والإشارة إليه إلّا في مراحل لاحقة وتحديدًا مع نشأة الفنون.

حاولت الأدبيّات في الخطاب السياسي إلقاء الضوء على استخدام السياسيّين الاستراتيجي للإشاريّات لأغراض متنوعة مثل أهداف الإقناع والاشتمال والإقصاء وإبراز الصلاحيّات. وإجمالًا تُستخدم الضمائر الشخصيّة للإشارة إلى الأدوار الّتي يشغلها المتكلّم بناءً على مدى تقرّب (Proximization) المخاطب منه (العكس صحيح) والدور الّذي يؤدّيه الفاعلون في إنتاج الخطاب. ويتحدّد اختيار الضمائر بناءً على المسافة المكانية والزمنية والأيديولوجيّة بين الفاعلين الاجتماعيّين.

الضمير المتكلّم الجمع “نحن” هو أكثر الضمائر استخدامًا من قبل السياسيّين لغايات تضليليّة. يؤكّد “أرّويو” (Arroyo, 2000, p.4) أنّ “نحن” الضمير المتكلّم الجمع له قيمة حجاجيّة بالغة الأهميّة لأنه يعزّز الشعور بالوحدة والتماهي والانتماء إلى المجموعة، وتاليًا يخدم شرعنة خطاب المتكلّم. ونستطيع أن نقسم مرتبات هذا الضمير إلى ثلاثة:

1- نحن الشاملة (Universal WE): تشمل المتحدث والجمهور، سواء أكان الجمهور المباشر أو الضمني الّذي يتلقّى الخطاب عبر وسائل الإعلام. يتمّ استخدامه لغرس الشعور بالوحدة والانتماء (Wodak et al, 2009, p.76)

2- نحن التاريخيّة (Historical WE): الّتي تشير إلى المتحدث والجمهور وكذلك الغائبين سواء أكانوا أحياءً أو أمواتًا (p. 46). يتم استخدامه لترسيخ الخطاب التضامني من خلال بناء مجموعة افتراضيّة أو استعاريّة تضمّ مظلّة واسعة من الذوات.

3- نحن المتعالية (Royal WE): تشير إلى المتحدّث بوصفه ذاتًا متعالية وأحيانًا يشير الضمير إلى المتحدّث وحزبه وشركائه. يستخدم هذا الضمير لترسيخ صلاحيّات المتكلّم وتوزيع السلطة وعبء المسؤوليّات. (Adetunji, 2006, p.183).

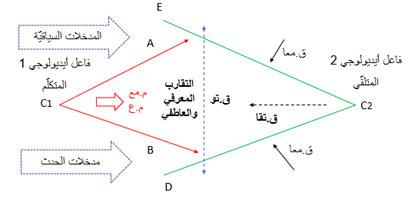

من أجل الترويج لأفكار معيّنة أو للحفاظ على أيديولوجيا ما يقوم الفرد أو مجموعة من الأفراد باستخدام أيّ فضاء خطابي يتيح تطبيق استراتيجيّات الخطاب. يعتمد ظهور مثل هذه الأيديولوجيات واستمراريّتها على “القوة الإنجازيّة” (Illocunary Force) الكامنة وراء الأفكار أو الآراء الجماعية الّتي تتبنّاها مجموعة من النّاس في فترة زمنية محدّدة. وتاليًا، يمكن اعتبار الأيديولوجيا الحيّة فعل كلام كليّ (Macro Speech-Act). وبالاستناد إلى الرسم التوضيحي، سوف ندرس البنية التواصلية للأيديولوجيا.

بنية التواصل الأيديولوجي

يوضح الرّسم التوضيحي أعلاه هيكلة المقاصد العقائدية لدى فاعل اجتماعي (فاعلين) ينتمي إلى أيديولوجية معيّنة. يجب على الفاعل الأيديولوجي 1 أن يغيّر آراء الفاعل الأيديولوجي 2 في محاولة لتعزيز أيديولوجيا واحدة. بحسب مصطلحات نظريّة أفعال الكلام، يمكننا القول إن القوّة الإنجازيّة موجّهة إلى المرسل إليه (المتلقّي) من أجل إنشاء حالة تكليميّة (perlocution) تتمثّل بجعله يتقرّب إدراكيًّا وعاطفيًّا من المجموعة الّتي يمثلها المتكلّم C1، إلى أن يتّخذ موقف التضامن أو الالتزام أو التحالف أو المطابقة مع مقاصد المتكلّم. يسعى C1 لتوسيع زاوية ∠EC2D عن طريق المدخلات الإدراكيّة والعاطفية. في هذا الصدد، تشير المدخلات العاطفية إلى المحّفزات العاطفية الّتي تنقلها اللّغة، والّتي تحثّ نوعًا معيّنًا من المشاعر، يوضّحه غولمان:”النّوع الثاني من ردود الفعل العاطفية ]…[ الّذي يغلي ويتخمّر أولاً في أفكارنا قبل أن ينفذ إلى الشعور…في هذا النّوع من ردود الفعل العاطفية هناك تقييم ذات امتداد واسع؛ تؤدّي أفكارنا (الإدراك) دورًا رئيسًا في تحديد أيّ مشاعر سوف يتمّ تحفيزها” (Goleman, 1966, p. 293).

يشير السهامان (ق.معا) إلى القوى المضادّة أو المعارضة الّتي قد تعيق الاختراق الأيديولوجي الّذي يمارسه المتكلّم عبر الخطاب. وقد تنشأ هذه القوى من المدخلات السياقيّة ومدخلات الحدث ولكن أيضًا من النشاط العاطفي والإدراكي.

تشير الزاوية ∠AC1B إلى توسيع المدخلات العاطفية والإدراكيّة بالاستناد إلى القوّة الناتجة عن التطبيق اللّساني (البلاغي الخطابي) لأجهزة إدراكيّة محدّدة مثل الاستعارة التصوّريّة (Conceptual Metaphor). قد تؤثّر متغيّرات المدخلات الأخرى، مثل الحالة السياقيّة والثقافية و/أو الأحداث الماديّة أو العاطفية في القوّة الدافعة لقوّة التوسيع. تتفاعل قوّتا التواصل (التوسيع والتقرّب) بناءً على الاستراتجيّات الخطابيّة المطبقّة في الفضاء الخطابي بطريقة عكسيّة. من وجهة نظر أيديولوجية، سيكون الهدف أن يؤدّي التقارب (ق.تقا) والتوسيع (ق.تو) بين الزاويتيْن المتقابلتيْن (∠AC1B) و (∠EC2D) إلى حدّ تتحوّلان فيه إلى خطّ مستقيمٍ (EAC1C2BD). نجد تجلّيّات هذا التفاعل على المستوى الإشاري من خلال تلاشي الأنا بالنحن.

ممّا تقدّم، تتطلّب مناقشة العلاقة بين اللّغة والخطاب والسياسة، النظر في مجموعة من العلاقات، كعلاقة اللّغة بالسلطة والأيديولوجيا والثقافة، وطرح جملة من النظريّات والمشكلات المتعلّقة بالتواصل والإدراك والتمييز الّذي تقيمه اللّسانيات بين اللّغة والكلام والخطاب. وعلى الرّغم من الدراسات العديدة حول الإشاريّات واستخدامها في الخطاب السياسي، لا يزال يستدعي تحليل الخطاب السياسي مزيدًا من الجهود المشتركة بين اللّسانيّين والمتخصّصين بالإعلام والعلوم السياسية لأنّ الاستخدام الصحيح للإشاريّات قد يسهم في الكشف عن حيل الخطابات السياسية المضلّلة. ومقارنةً مع الدراسات العديدة الّتي أجريت في هذا المجال باللّغة الإنجليزية، هناك فجوة فيما يتعلّق باللّغة العربية، والّتي أجدها تحديًّا كبيرًا ومصدرًا جذّابًا للبحث النقدي لا بل حاجة لتطوير المجتمع وتفعيل الوعي النقدي بالكيفيّة الّتي يقوم بها الخطابات الدعائيّة التضامنية والتنظيميّة بتزييف الواقع والتحكّم بإدراك الفرد وأفكاره.

المصادر والمراجع:

Rand, A:

Van Dijk, T. A.

لا تصنف كل المشاكل النفسية على أنها مشاكل في التفكير. إن محاولة علاجها بالوسيلة المعرفية فقط، عن طريق العلاج المعرفي...

أعد تلك المروحية إلى الحظيرة ودع أطفالك يجدون طريقهم بأنفسهم، استقلاليتهم ستدهشك على الأرجح.

الإبداع يتخلل الحياة، ويمكنه مثل الحب أن يكسر قلبك.

يتطلَّب خلقُ الفنّ تخطّيَ قدرتِكَ على عدم التصديق، وتركيزَك على اللحظة الحالية، والانفتاحَ على حدوثِ أمورٍ غيرِ مُتوقَّعة. وكذلك الأمر...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.