استرِح. تَفَكَّر. تأمَّل | بيتر ويست

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

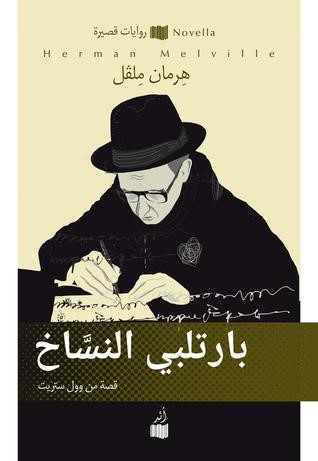

من الأجناس الأدبية المفضلة لدي والتي تساعدني دائمًا على الرجوع إلى القراءة عندما يخفت الشغف هي النوڤيلا أو الرواية القصيرة، حيث تتجنب ثقل وملل الروايات الطويلة وأيضًا تتخفف من انغلاق وترميز القصص القصيرة والقصيرة جدًا، أي أنها فنٌّ يجمع الإيجاز الغامض مع إيفاء عناصر السرد الأخرى كالحبكة والشخصيات والصراع وغيرها. إحدى هذه النوڤيلات هي بارتلبي النساخ للروائي الأمريكي هرمان ملفيل الصادرة عام 1853م والتي نشرتها دار أثر عام 2019م بترجمة سلوى العتيبي.

يمكننا تلخيص قصة الرواية كالتالي: مكتب للنسخ في الوول ستريت في نيويورك، والمقصود بالنسخ هنا هو إعادة كتابة بعض الملفات والمستندات يدويًّا للحصول على عدة نسخ من المستند ذاته، وذلك لعدم وجود آلات التصوير في القرن التاسع عشر وقت كتابة وصدور هذه الرواية. في هذا المكتب، يعمل أربعة أشخاص وهم المحامي رئيس المكتب وتيركي ونيبلز وولد صغير. يجيء في يوم من الأيام شاب يتقدم لوظيفة النسخ اسمه بارتلبي، يُوظف في حينها ويشرع في عمله بكل إخلاص وتفانٍ -في البداية على الأقل- ولكن مع مرور الأيام، تبدأ تصرفات بارتلبي بالتغير إذ يمتنع عن القيام ببعض المهام المتطلبة منه كناسخ مثل المشاركة في مراجعة المخطوطة المنسوخة ومقارنتها مع الأصلية كعمل جماعي مع بقية أعضاء المكتب، إذ يقرأ أحدهم المستند الأصلي ويتتبعه البقية الممسكين بالنُسخ. وهذا إجراء روتيني بين النساخين إلا أن بارتلبي قرر فجأة أنه “يفضل ألا” يقوم بهذه المهمة.

تطورت عملية الرفض تلك، واستمر “تفضيله بألا” يقوم بالمهام الأخرى، إلى أن رفض القيام بأي شيء فجأة، حتى النسخ نفسه الذي كان منكبًّا عليه بلا توقف في البداية. وعندما قرر رئيس المكتب إقالته والتخلص منه، يفاجأ أن بارتلبي يرفض مغادرة المكان حتى، مما يجبرهم على الانتقال إلى مبنى آخر.

ما يهمني في هذه المراجعة هو التناصّ بين شخصية بارتلبي في هذه الرواية وشخصية ميرسو في رواية الغريب للفرنسي ألبير كامو، والمقصود بالتناص هو قراءة نص أدبي كانعكاس لنص آخر. ولكي نقوم بذلك نحتاج أن نفهم شخصية ميرسو، والذي بدوره كي يفهم، نحتاج أن نستعرض ولو بشكل بسيط فلسفة كامو.

الفلسفات الوجودية في إطارها العام ترتكز على فكرة رئيسة طرحها الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، وهي نقده لمنظومة القيم المطلقة، أي أن تكون القيم ذات قيمة جوهرية غير متغيرة ومتعالية عن هذا العالم، بل يشكك نيتشه في إمكانية وجود مثل هذه المنظومة أيًّا كان مرجعها، سواء كان دينيًا كما في العصور الوسطى أو عقلانيًا كما تلاه في عصور النهضة والتنوير، وعليه يكون إيجاد معنًى للحياة أمرًا متعذرًا طالما أن الغاية الأسمى هي السعي نحو الكمال الميتافيزيقي الغيبي -وهي غاية مطلقة أيضًا- متعذرة هي الأخرى.

كان الفيلسوف الدنماركي كيركيغارد قد طرح قبل نيتشه ما هو مشابه، حيث كان يعتقد بتساوي القيم الدينية مع غيرها الناتجة عن فلسفات أخرى بأنها جميعها غير مطلقة، وغياب هذا الإطار العملي للقيم هو ما يخلق ما نسميه بالقلق الوجودي، وكل من نيتشه وكيركيغارد قد اختارا رأيًا معاكسًا لبعضهما. يرفض نيتشه القيم الدينية والمسيحية منها خاصة باعتبارها غير صالحة لأنها تفترض الصحة المطلقة، بينما اقترح كيركيغارد ما سماه بـ Leap of faith (قفزة الإيمان)، لاعتقاده بأن كل منظومة تتطلب قفزة إيمانية أولية لتجاوز لاعقلانية القيم ومن ثم تبني هذه المنظومة والقبول بشروطها وإطارها المرجعي.

هذه الخلفية البسيطة كافية لأن تضع فلسفة كامو وبقية الفلاسفة الوجوديين في السياق الفلسفي الصحيح، ومن ثم نستطيع فهم “الغريب”.

إذا كان الانسان يفتقر لمنظومة قيمية حياتية تساعده على الاختيار في حياته وترتيب أولوياته، فما الذي يجعل خيار القيام بما نحب والشعور بالرضا لذلك تجاه أنفسنا دون تعارض مع حرية الآخرين كما تقول سيمون دو بوڤوار، خيارًا مناسبًا؟ تقول دو بوڤوار أن هذا الفعل يساهم بالقضاء على القلق الوجودي، إلا أن كامو يعترض، فما فائدة ذلك طالما أنه كله يبدو مثل مماطلة للموت، ولذلك يقول كامو أن هناك مشكلة فلسفية واحدة وهي الانتحار، أي طالما كل ما نقوم به ينتهي في النهاية بشكل قطعي بالموت وأن ذلك كله مبني على قيم اعتباطية غير ثابتة Arbitrary، فالسؤال الفلسفي الوحيد هو: لماذا لا ننتحر؟

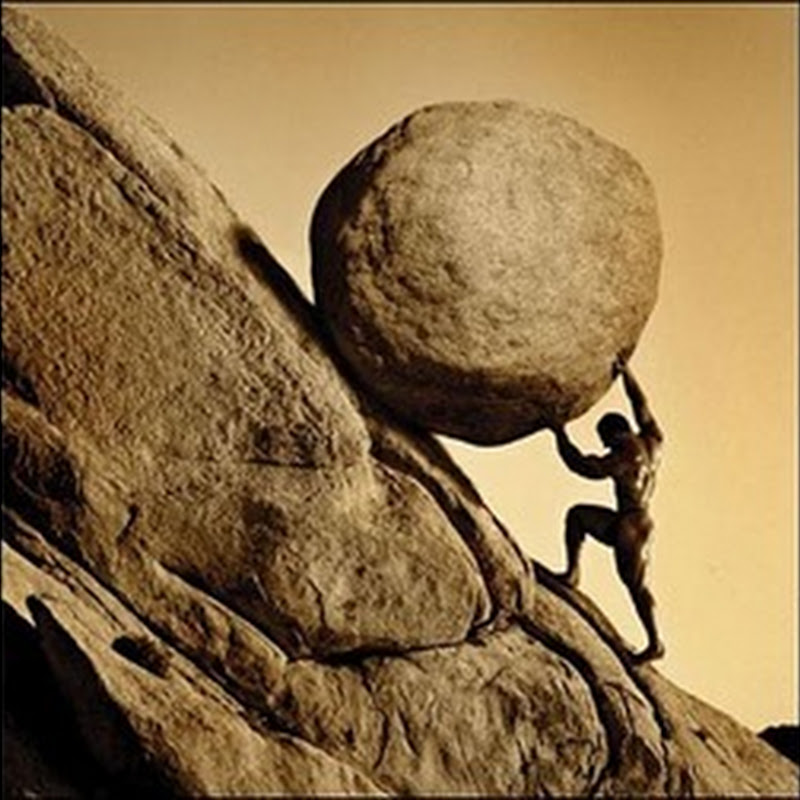

يجيب كامو على هذا السؤال من خلال قصة أسطورة سيزيف في مقالته المطولة التي تحمل العنوان ذاته. تقول الأسطورة الإغريقية أن سيزيف كان ملكًا عاقبه كبير الآلهة زيوس بعد أن احتال سيزيف على إله الموت، وكان عقابه أن يدحرج صخرة ضخمة إلى قمة الجبل، وعندما يصل إلى القمة تتدحرج الصخرة نحو الوادي مرة أخرى فيعود إلى رفعها هكذا حتى الأبد، فعل عبثي وغير منتهي. يقول كامو إن الحياة شبيهة بهذا الفعل، لكننا دائمًا ما نتخيل سيزيف حزينًا وبائسًا، في حين يقدم كامو نموذجًا آخرًا لسيزيف يكون فيه سعيدًا، وسبب سعادته هي استمتاعه بالأمور البسيطة مثل منظر الأفق في القمة ولحظة نزوله مرة أخرى لرفع الصخرة، أي يجب ألا نتخيل سيزيف بائسًا مقطب الجبين، بل يمارس عمله وهو يحمل ابتسامة على وجهه. هذه العبثية أو ما يسميها كامو بالـAbsurdity هي ليست مشكلة تحتاج إلى حل وإنما واقع ينبغي لنا الاحتفاء به، فطالما يهزمنا هذا الواقع جسديًا بلا محالة، فإننا نستطيع أن ننتصر عليه ذهنيًا ونفسيًا، وهنا تكمن فكرة “البطل العبثي” The Absurd Hero.

نستطيع الآن العودة إلى ميرسو وبارتلبي ونضعهما في هذا السياق الفلسفي لفكرة البطل العبثي، ونرى كيف تتمثل هذه الفكرة فيهما، في ماذا اتفقا وفي ماذا اختلفا. نرى في بطل رواية “الغريب”، ميرسو، شخصيةً استطاعت أن تصل إلى هذا الوعي بعبثية الحياة من خلال لحظة فارقة في حياته كانت بمثابة الصعقة الباردة، وهي وفاة أمه، فقد انتبه في تلك اللحظة لعدم اهتمامه بالأمر، واستمر في الاحتفاء بالحياة على الرغم من كل شيء، فمنذ أيام العزاء الأولى استطاع أن يرمي وراءه تلك الذكرى التي يفترض أن تكون حزينة، واستمر بمواعدة ماري، أي أنه كان يمثل نموذجًا للبطل العبثي، لكن كامو وضع بطله في المأزق الحقيقي وأمام المعضلة الفلسفية الوحيدة: لماذا لا ينتحر ميرسو؟

نرى ميرسو في الرواية يقدم على قتل شخصية العربي بدم بارد، ولا يوجد في الرواية ما يبرر هذا الفعل سوى السبب التالي: أدرك ميرسو عبثية الحياة وغياب القيم المطلقة ومع ذلك فشل في تقبل هذه المنظومة كإطار للحياة، وأدرك في الوقت ذاته أن الحتمية الوحيدة هي الموت، فاختار أن يجمع الاحتفاء بالحياة والانتحار عبر القيام بما يشعر أنه يريده وبدون معنى ويجعل هذا الفعل يؤدي إلى موته، أي نستطيع أن نقول إن ميرسو، البطل العبثي، اختار الانتحار ولكن عبر الاحتفاء بعبثية الحياة. اختار الانتحار، الموت، عبر القيام بما يحب أن يقوم به دون الأخذ بالاعتبار أي منظومة أخلاقية.

من جهة أخرى، نرى بارتلبي يمثل نموذجًا آخر لفكرة “البطل العبثي”. كما ذكرنا في ملخص رواية “بارتلبي النساخ”، قرر بارتلبي أن يتوقف عن القيام بأي شيء دون ذكر أي سبب، وكأنه أدرك فجأة هذه العبثية في القيام بعمل روتيني متكرر لا يؤدي إلى أي شيء من وجهة نظره. بمعنى آخر، كان بارتلبي مثل سيزيف الذي يدفع الصخرة إلا أن بارتلبي قرر فجأة أن يتمرد ويتوقف عن ذلك بالكلية، أن يتوقف عن دحرجة الصخرة، وهنا تبرز إحدى الفروقات بينه وبين ميرسو، إذ كان موقف الأخير إيجابيًا، مبادرًا، موقفًا يضع ميرسو في موقع الفاعل، بينما كان موقف بارتلبي سلبيًا، كسولًا، موقفًا يضعه في موقع اللا فاعل. يظهر هذا أيضًا في جملته الشهيرة “أفضل ألا..” وهي جملة نفي لا جملة إثبات تبين موقفه السلبي. فإذا كان ميرسو يمثل شخصية The Absurd Hero التي جمعت الاحتفاء بعبثية الحياة للوصول إلى الموت، فإننا نستطيع أن نقول إن بارتلبي يمثل العكس، أو ربما The Anti-Absurd Hero، الشخصية التي أدركت عبثية الحياة ولكنها رفضتها بعدم الانجراف لها، وترك مصيره بالكامل لتوالي الأحداث بعبثيتها دون أدنى مشاركة منه فيها بدءًا من توقفه عن العمل وانتهاءً بنهاية الرواية ونقله إلى المصح النفسي والموت بشكل سلبي بسبب إضرابه عن الحياة.

نقطة أخرى تضاف حول هذا الموضوع وهي السارد، في “الغريب” السارد هو ميرسو نفسه ويذكر الأحداث تمامًا وكأنه المسيطر عليها والمصمم لها، بينما في “بارتلبي النساخ” فإن السارد هو مدير المكتب المسن، وهذا يبرز أيضًا مدى عدم فاعلية بارتلبي خاصة وأن السرد تخللته الكثير من التساؤلات من المسن لفهم بارتلبي “الغريب”، لدرجة أثناء قراءة الرواية قد تتساءل إن كانت الرواية حول بارتلبي أم حول مدير المكتب. من الملفت أيضًا في السارد هو تصويره كصورة معاكسة تمامًا لبارتلبي، يمثل بارتلبي ربما عدمية نيتشه في رفضه لمنظومة القيم المطلقة -بما فيها الدينية- والتمرد عليها سلبًا، في حين يمثل المسن هذه القيم تمامًا، فهو إنسان مسيحي ذو تدين تقليدي، يذهب للكنيسة في الآحاد ويتم مهامه الوظيفية ويعود لمنزله ليقوم بدوره كرجل عائلة تقليدي وهي صورة نقيضة لبارتلبي، وهذا التناقض هو سبب فضول وربما انجذاب أو حتى شفقة المسن على بارتلبي، ومحاولة فهمه ومن ثم مساعدته، كما أبرز هذا التناقض سمات بارتلبي العبثية.

ميرسو وبارتلبي، كلاهما بطلان عبثيان اختارا التمرد كل على طريقته، التمرد على منظومة القيم الاعتباطية بشكل متطرف لكنه متعاكس ولكن في الوقت ذاته ينتهي إلى نتيجة واحدة وهي الانتحار غير المباشر، الموت. الأول قرر أن يمضي إلى مصيره بفعل يديه، أن يموت بشكل صاخب، ويحتفي بذلك لحظة إعدامه أمام الجماهير وعلى وجهه ابتسامة عريضة، في حين قرر الآخر التمرد السلبي والموت عبر فعل لا شيء، وأن يكون حينها وحيدًا، دون جمهور، منكمش على نفسه بوجه بائس وفي بقعة هامشية في هذه الحياة، موت هادئ جدًّا كأنه لم يكن له وجود في هذه الحياة على الإطلاق.

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...

في السنوات القليلة الماضية كانت الجامعات في قبضة سباق تسلُّح تقني مطَّرد مع طلابها، أو على الأقل مع الذين يُسلِّمون...

"ما يميّز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه". - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.