لوحات من الفلسفة الوجودية: إضاءة على أبرز مفاهيم ومقولات الوجود | أوس حسن

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

انبعث الضوء على جدار أبيض من قبو الصالون الهندي في مدينة ليون الفرنسية، وذلك عندما أدار الأخوان لوميير شريطًا صامتًا في الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1895م، هذا الضوء سَمَّر الحضور ساعتَها عندما عرض حياة الحاضرين بتفاصيلها دون تحريف أو تبديل.

لم تتجاوز تلك المحاولة الأولى تصويرَ زقاق وحديقة ومحطة قطار وعدد من المواقع تقتنص لقطات لأناس يعبرون، وآخرين يركبون دراجاتهم وعرباتهم، وتمثل بعض اللقطات فيلمًا، وكل فيلم لا يتجاوز الدقيقة؛ لتجتمع تلك الدقائق المعدودة الوفية كلها دون تحريف أو تزييف، فلم تغفل حتى الكلب العابر وقتها، والكؤوس المصطفة على طاولة ثلاثة يلعبون الورق، والجدار الذي ينقض ويعود ثانية، كل ذلك أثار دهشة الحضور آنذاك عندما تركوا الشارع خلفهم، وأبصروه أمامهم! تركوا دراجاتهم ليروها تسبقهم إلى الجدار.

تلك الصور التي خرجت في لقطات من جدار أصم؛ اختزلت الكثير في لحظات عابرة، وتمكنت من مصافحة أبصار من ظَفِر بمشاهدتها لأول مرة مقابل فرانك فرنسي واحد نَقَدَهُ كُلُّ واحد منهم، أولئك ظفروا بالإضاءة الأولى لتكون الشرارة التي تلّف العالم كله.

لم تكن الانطلاقة الواقعية لتلك المشاهد كفيلةً بإدخال المتفرجين لاحقًا حيز المتعة؛ لذا بدَّلت السينما أدواتها، ورحلت من حقل إلى آخر، وانتقلت من مصدر إدهاش إلى غيره، حفاظًا على أهم مكتسباتها، وهو عنصر الجذب الذي يكفل دوامها، واستمرار مكتسبها عندما سجّلت نفسها فنًّا سابعًا بجدارة، فمن يدهشه الواقع وقتها، لن يستمر بالدهشة ذاتها بعد حين، وهذا ما يجعل صُناع الأفلام في ملاحقة دائمة ومستمرة لاقتناص الدهشة ومطاردتها في البراري، والتخييم من أجل لقطة تستحق العناء، وهذا ما نفتش عنه في تجربة أحمد عبد الله السيد التي ابتدأها كاتبًا ومخرجًا في فيلم (هليوبوليس) عام 2009م.

صُناع الضوء:

تتفوق السينما على غيرها من الفنون -من قبيل الشعر والأدب مثلًا- بما تمتلكه من أدوات، فبعد تلك الإضاءة الأولى، انبعثت الأضواء في كل مكان، وصار الفيلم السينمائي -حسب تعبير الدكتور عدنان الرشيد- يستطيع التعبير عن الشيء والحدث وكأنه يتحرك أمامنا، فهو يُعبّر عن تغيرات الأشياء وتطوراتها بصورة فنية كاملة، وهذا ما لا يستطيعه الشعر والأدب، ويقصر عنه الرسم والنحت.

إن الرسم والنحت بوصفهما فنين معبرين يحاولان نقل الواقع أو ملامسته في حبس صورة؛ إذ يعتمدان على الفرد غالبًا، فالرسام واحد وكذلك النحات، بينما يتبارى السينمائيون في صناعة متعتهم جماعات لا أفراد، وفي صور متحركة غير مقيدة.

عند مقارنة السينما ببقية الفنون؛ نجدها الأكثر مشاركةً بين صُنَّاعها للخروج بعملٍ، فمن أصغر مُسْهم يمسك بقابس الضوء، وصولًا إلى المخرج مايسترو العمل، يمر الفيلم من بين أصابع كثيرة تُسهم في إيقاده، وهذا ما يبرر حالة التأهب العالية قبل إطلاق العمل، وذلك لكثرة المُسهمين، وأضعاف أولئك من المتلقين المشاركين في إنجاحه أيضًا بمشاهدتهم له، والإسهام الفاعل في النهوض بعملٍ وإسقاط آخر، نظير المبلغ المدفوع الذي تجاوز الفرنك الفرنسي الأول، بفضل دور السينما وتقنياتها، بل وتعدد وسائل الدفع بالمِنصات الحديثة للمشاهدة.

يتشارك الصانعُ والمشاهدُ هذا الضوءَ ما بين مرسل ومستقبل في نظرية الاتصال للعالم الروسي رومان جاكبسون؛ ولذلك يظل المُستُقبِلُ شريكًا في العمل، بل هو مرآته في عالم السينما، ومنه يستمد الضوء بانعكاسه، إذ هو المرآة التي لا يرى نفسه فيها فحسب؛ بل يتجاوزه ليستمد الضوء.

المرآة:

لا يصدقك القول مثل مرآة حقيقية لا محدبة تكبر الأشياء وتقربها، أو مقعرة تصغر الأشياء وتبعدها، وهذا ما يصعب -إلى حدٍّ ما- قياسه في عالم السينما، فالفيلم منتج يفترض أن تكون إحدى أدوات قياسه المبيعات وردود أفعال المتلقين، ومِنصات التقييم، وما إلى ذلك من أدوات تُعين على تقييم المنتج بوصفه سلعة.

جعلت هذه المؤشرات السينمائيين الجُدُد يستهدفون المهرجانات ونقادها لتقييم منتجاتهم بمعايير عالمية، بينما لا تلقى هذا القَبول في دور السينما التي تشبعت بالأفلام العالمية التي تصنع ذائقة محددة، وتكرس مفاهيمَ وصورًا للأفلام الأكثر مبيعًا وتداولًا في دور العرض، وهذا ما قسم الأفلام إلى ما يُصطلح عليه تجاوزًا: (مهرجانات وأخرى تجارية).

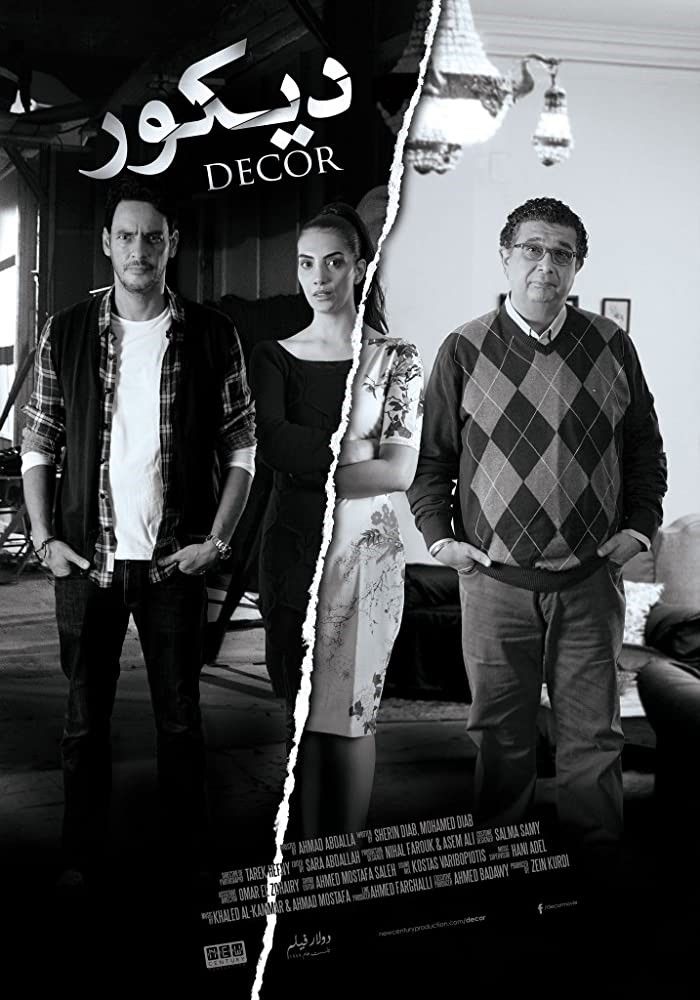

يستشعر المخرج المصري أحمد عبد الله السيد هذا الفارقَ، ويثير هذه القضية في أفلامه، مثل تصريح أحد طاقم الفيلم في مقابلة افتراضية وسط أحداث فيلم (ديكور)؛ ولذلك يختار اللونين الأبيض والأسود في أحداث الفيلم الذي تلعب بطولته الممثلة حورية فرغلي التي تؤدي دورًا مهمًّا في انشطارها بين حياتين؛ كانت في إحداهما مهندسة ديكور لمواقع التصوير؛ حيث تنتقد مها بطلةَ الفيلم في لباسها ومكياجها الذي لا يتناسب مع دورها، وتعتني بأدق التفاصيل التي تفترض أنها من شأنها إضافة صبغة حقيقية للفيلم، هذه الصبغة التي تفقدها ما لم تكن صادقة، وهذا ما يمكن تأويله على فقدان الألوان في الفيلم، والاكتفاء بالأسود والأبيض في عالم يعج بالألوان دون أن يكون صادقًا إطلاقًا!

اختار المخرج أحمد عبد الله السيد أن يكون فيلمه دون ألوان طوال أحداثه؛ ولكنه لم يكن وفيًّا لهذا الخيار؛ إذ كسره في اللحظة الأخيرة التي تصور حدثًا في الشارع لتصادم سيارتين.

الصدمة:

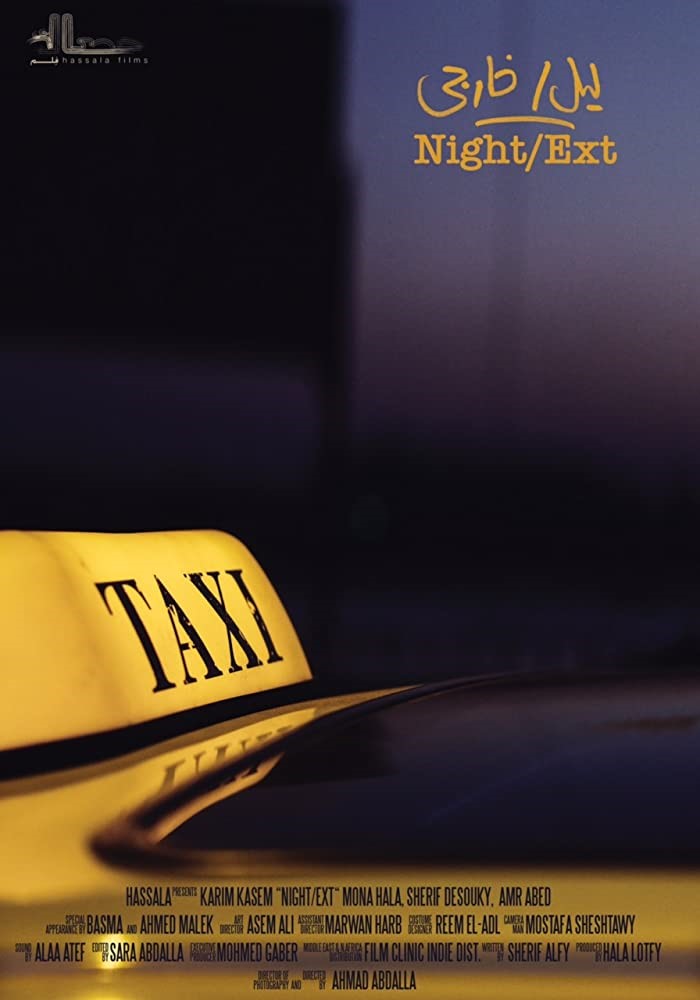

إن معادلة صناعة الأفلام لا تخضع لقاعدةٍ رياضية لا تقبل التبديل، أو عمليةٍ حسابية تخرج دومًا بنتيجة واحدة، فالأمر في السينما معقدٌ جدًّا؛ ولذلك لا عزاء لمعايير سينمائية حين يتفوق فيلم في شباك التذاكر، ويفشل آخر، أو لا يحصد ما يستحقه على أقل تقدير، وهذا ما يعالجه فيلم (ليل / خارجي) حين يدع المخرج أحمد عبد الله السيد البطولة للممثل كريم قاسم الذي يؤدي شخصية محمد عبد الهادي المخرج الذي يصنع فيلمه الثاني، ولا يعرفه أحد في الشارع.

إن أحمد عبدالله السيد يقفز من فيلم ديكور الذي تلعب بطولته مهندسة ديكور في مواقع التصوير، إلى تجسيد صورة المخرج هذه المرة، وهو من ابتدأ بكتابة أفلامه شأن كثير من المخرجين المؤمنين بأفكارهم، ويرون أنها أولى بغيرها، أو على أقل تقدير البدء بها أكثر جدوى للتجارب الأولى، وإلقاء دلوه بين دِلاء المخرجين للتحقق من النتائج، وهذا ما أثبته السيد ذاته بأفلامه: (هليوبوليس) 2009م وَ(ميكروفون) 2010م، وَ(فرش وغطا) 2013م التي أخرجها وكتبها بنفسه، والسيد ليس بِدعًا من المخرجين، فأغلب كبار المخرجين -على حد قول لوي دي جانيتي- يكون له اليد الطولى في كتابة نصوصه، وإنما استعانته بكُتاب آخرين لتوسيع أفكاره، وهذا ما كان من السيد حين استعان بالأخوين شيرين ومحمد دياب في فيلم (ديكور) الذي لامسه بوصفه أحد المُسهمين في صناعة الأفلام قبل خوض تجربة الإخراج، بينما ينتقل مع شريف الألفي إلى مساحة أكثر مساسًا بالمخرج ذاته في فيلم ( ليل / خارجي) الذي تدور أحداثه في أثناء تصوير مخرج لفيلم يتحدث عن غرق سفينة مهاجرين، في تعبير عن موضوع لا يمس المشاهدين كلهم بقدر ما هو عرض لقضية واحدة يلتقطها من قضايا ربما تشغل السينما دون أن تشغل الشارع المكتظ بقضاياه التي لم يلتفت لها أحد، فهجرة واحد من الريف لا تمس المشاهدين مباشرة، بينما النجاح قد يكون بين يديك وتحت قدميك دون أن تبصره ما دمت تنظر إلى أعلى ولا تخفض رأسك.

إن الألوان التي شكلت المشهد الأخير من فيلم ديكور نتيجة الاصطدام، هي ذاتها التي صبغت فيلم ليل خارجي بألوانها متجاوزة العنوان الذي يشير إلى صنعة السيناريو، وما تفترضه من أحداث، فرمزية العنوان تصبع الفيلم بلونين أسود وأبيض، هما حبر السيناريو المدون الذي يشير إلى قيد خفي، يرسم خطوات الممثلين وخطراتهم، فكيف لأحمد عبد الله السيد الخلاص من هذا القيد؟!

الخروج عن النص:

كتب شريف الألفي سيناريو فيلم (ليل خارجي) وأخرجه أحمد عبد الله السيد، فأيهما خرج عن النص؟! وكيف للكاتب أن يخرج عن نصه؟! وهل الخروج عن النص حكرٌ على هذين؟! أم أن المونتاج شريك في ذلك؟!

ابتدأ الفيلم بلقطات لشاب يدخن سيجارته وسط سفينة في عرض البحر، وانتقل في أقل من دقيقة خارجًا عن الفيلم الموهم إلى الفيلم الحقيقي لسرد حياة مخرج بتفاصيلها في تصوير الفيلم ومشكلات موقع التصوير، مخرج يشتغل على فيلمه الثاني بعد فيلمه الأول (واحد شاي) الذي لم يكفل له الرواج، ولا سبيل سوى الخروج عن النص مبكرًا، والاتجاه صوب الشارع، ذلك الشارع الذي لا يقبل أن يتجاوز كاتب حدود الأدب، بينما يجيز لنفسه ذلك!

دار حوارٌ بين دينا صديقة المخرج ومصطفى سائق التاكسي الذي يلعب دوره الفنان شريف دسوقي؛ إذ يصوّر الفيلم وقفةً احتجاجية للمخرج نصرة لصديقه الذي اعتُقِل لكتابة رواية متهَمة بالتجاوز، وهذا ما يثير دينا لتصوير احتجاج المخرج محمد، وتخرج بصورة المدافِعة الشرسة تجاه التناقض الذي يبيح للنفس ما تستنكره على الآخرين، وهذا ما رأته دينا من موقف السائق تجاه كلام لم يقرأه لشخص لا يعرفه أيضًا!

بينما يُظهر الفيلم حياد المخرج محمد أو (مو) الذي أثار راحة البال تجاه طبقة يجاورها في الحي، ولا يقاسمها المعرفة والرأي والموقف، فالمخرج محمد عبد الهادي بطل الفيلم يعيش حياةَ المخرج المنطوي الذي لم يخرج للشارع، ولا يعلم ما يدور في الشارع المجاور.

الموقف:

تظهر معادِن البشر عند الشدائد؛ لذا جر الألفي الثلاثيَّ (المخرج مو، وبائعة الهوى توتة، وسائق التاكسي مصطفى) لتجربة ليلة واحدة تتمازج فيها الثقافات كلها، وتذوب فيها الطبقات كلها، وتبدو فيها المعادن دون طلاء، فابتدأ بالسائق الذي يبدي مواقفه بتجرد تجاه قيادة المرأة، ويعاملها كما يليق بها حين تتجاوز حدودها، وتطلب الطبق الشعبي الذي تشتهيه وتريده، فيقابلها بصفعة على وجهها تترجم موقفه المتطرف تجاه المرأة عندما يتكلم (سي السيد) الذي يجب احترام كلمته على الدوام، وتقابله هي بالثقافة ذاتها التي تسكنها تجاه الرجل، والتسليم المطلق لكل ما يريد، فتذهب لغسل وجهها، والعودة بابتسامة ثانية ترسمها كل مرة، أمام هذين الموقفين يدخل المخرج ابن البيئة المختلفة؛ ليخوض التجارب كلها في الرغبة، والمزاج، والشجار، وصولًا إلى الحبس معهما، والإفراج عنه، ليعود ثانية دون أن يقبل بالخروج دونهما، ليخرجوا سويًّا، ويقع مصطفى في حب توتة حد رغبته في الزواج والارتباط بها.

الموقف الذي ساق مصطفى لطلب كَتْبِ كتابه على توتة أو تهاني كما عرفها لاحقًا، هو الموقف ذاته الذي ترجمه بالحب حين ابتدأ بغَيْرَتِه من اقتراب المخرج منها، وافتعال الشجار، ودخوله لقسم الشرطة، وعطفها عليه منذ جلسا جوار بعضهما على الأرض، وحكايته للمخرج لتبرير سبب طلب ارتباطه، بينما يصدمه المخرج بأن كل ما يشعر به ليس سوى هيجان!

إنها المواقف المتشابكة التي تلف وتدور ثانية حد تلقي توتة صفعة ثانية في الفيلم؛ إذ لا نعرف كم تلقت تلك التوتة من صفعات في حياتها! هذه المرة من جارها بذرة الذي يدعي حماية الحي من خطيئة توتة التي جلبت زبائنها للحي في وضح النهار على حد اتهامه، تلك الصفعة تلقتها بعد أن استفزته بالثلاث دقائق التي لم يتجاوزها ديك البرابر حين تسلَّل بذرة في أنصاف الليالي إلى منزلها!

المحفظة:

يلعب الفيلم على الصور العابرة في الشارع، والتي تأتي دون تحضير أو تمثيل، وهي التي تتسرب في ثنايا الفيلم بعيدًا عن مواقع التصوير، أو في الشوارع لأشخاص عابرين في أثناء دوران الكاميرا.

دفع المخرج تلك اللقطات بحس الكاتب الذي يسكنه، ولكن هذه المرة بآلة تصويره كما يقول الكسندر ستروك : “صانع الفلم مؤلف يكتب بآلة تصويره مثلما يكتب الكاتب بقلمه”، وهذا ما مارسه السيد في هذا الفيلم بلقطاته العابرة المعبرة في نهاية الفيلم للمحافظة على السمة التي يريد أن يخرج بها لفيلمه المتمرد عن ما يشي به العنوان (ليل/خارجي) محاولًا الخروج عن السيناريو، بينما يسكنه، فلا بأس أن تخرج لقطات وقت المونتاج لتثبت تلك الحيدة عن النص، لقطات أقرب ما تكون لنجوم في السماء لا نبصرها إلا عندما يخفت الضوء المُصطنع، وتصبح السماء حينها صافية قادرة على إبراز نجومها. أولئك العابرون في الشارع، الأطفال الذين يلعبون دون أن ينظروا إلى الكاميرا، العمال الذين يشتغلون، الأطفال المطارِدون للكاميرا ببراءتهم، تلك الصور كلها هي الجديرة بالحفظ، وهي ذاتها التي احتفظ بها المخرج محمد عبد الهادي في جيبه دون أن يخبر توتة أنه وجد محفظتها التي فقدتها في تاكسي مصطفى، وكانت بداية علاقته بها، حين تكفَّل بدفع المبلغ الذي في المحفظة كاملًا دليل شهامته في شقة جيمي، بينما هو من أخفاها في الحقيقة عن الجميع، وأخرجها في نهاية الفيلم بعد أن ابتعد عن عيني مصطفى وتوتة، فكم من الحقائق نخفيها، ولا نبدي سوى ما ننتقي إظهاره؟!.

إن هذه الصور العابرة أكثر جذبًا وانسجامًا لتصوير الحالة التي يريد تقديمها الفيلم، فهي الضوء الذي أبصرته دينا حين استلقت على الأرض في الخيمة، وشعرت بالراحة التي أكسبتها الرضا، وهي الحالة الملامسة للشارع ولعبها أبطال الفيلم بإخلاص؛ ليكونوا أكثر إقناعًا من بطلة الفيلم التي أثارت حنَق مها في فيلم ديكور حين كانت تبالغ في ظهور صورتها جاذبة بدلًا من أداء الدور الذي تلعبه، وهذا ما لم يكن مع الممثلة منى هلا في أدائها لدور توتة حين خرجت في صورة رخيصة بمحفظة تعكس كل ما تمتلكه من نقود قليلة/كثيرة باختلاف الناظر إلى المبلغ بين مَن فقدت كسب ليلتها كاملة، والمخرجِ المقتدر الذي لا يمانع من إعطائها المبلغ كله نظير إنهاء الخلاف بينها وبين مصطفى الذي يراها كاذبة.

الرابط:

قرأت دينا مقطعًا من رواية بعد أن طلبت من المخرج أن يكون أحد شخصيات فيلمه ممسكًا بالرواية، أو البحث عن طريقة للاستفادة من تلك الرواية التي تتحدث عن لعنات القاهرة، والتقاء كل طرف بطريقة ما، حتى ولو حاول عكس ذلك؛ لأن قدرهما أن “يلتقيا ربما في إشارة مرور، مطعم شاورما، مطعم على النيل، حفلة موسيقية، قهوة في الغورية”.

كل ما يريده الفيلم هو أن يقلل من الجهد المبذول في البحث عن رابط، أو ادخار البحث لتلك اللحظة التي تجدها دون عناء، من وضع لوحة ممنوع التصوير؛ لتعرف لاحقًا أن (جيمي) من أولئك المصورين المتجاوزين، أو اختفاء المحفظة وسر الإصرار على عدم إظهارها لتجدها في نهاية المطاف مغيبة في جيب (مو)، أو حتى تلك الخيمة التي أراد أن يجربها اليوم في الصالة قبل رحلته غدًا، تلك الرحلة التي لم تأتِ، وربما لا تأتي!

إنها الخيمة التي انتقدت وجودها دينا أول الأمر، واستلطفتها في أقل من دقيقة.

***

إننا أحوج ما نكون إلى تجريب كل شيء قبل الحكم عليه، فالمساحة واسعة جدًّا للتجريب، بدل تكرار التجارب حد استنساخها، والانغلاق على ألوان محدودة لا نجاوزها. ففيلم (واحد شاي) الوهمي ربما كان مملًّا وقتها، غير أن به ما يستحق المشاهدة كما تقول رباب، فمحمد عبد الهادي المخرج المغمور لم يكن كذلك عند رباب رفيقة توتة في السكن، حين عرَّفتها عليه بعد أن اشتبهت رباب في إحضار توتة زبائنها للمنزل، وهذا ما هو محظور عليها، إذ عليها أن تنهضَ بمهمتها خارج المنزل لا داخله، فرباب بنت مصورة، ومثقفة، ومتابعة للأفلام، حد مشاهدتها لفيلمه الممل حسب وصفها، مع إثبات أن به (حاجة حلوة)، هذا الشيء الذي ربما يكفل له النجاح مرة أخرى حين يحيد، وهذا الأمر كفيل بتجربة أخرى أكثر إقناعًا، فانغلاق محمد عبد الهادي على نفسه لن ينتج إلا صورًا مكررة لواحد شاي، وتجربته تلك الليلة كفيلة بفيلم جدير بالمشاهدة، فمن ذاق عَرَف، وليس من سمع كمن رأى.

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

رأى الطيار كينيث أرنولد، في 24 يونيو 1947م، تسعة أجسام هلالية الشكل تحلق بالقرب من جبل رينييه في ولاية...

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.