لوحات من الفلسفة الوجودية: إضاءة على أبرز مفاهيم ومقولات الوجود | أوس حسن

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

يُذكر أنه لم تعرف أوروبا بتراكمها الفني، من الزمن الإغريقي إلى أعتاب القرن الماضي، الملمح التجريدي، إلا في العقود الأولى من القرن المنصرم. هذا الوعي بالقيمة التجريدية والطابع الفني العميق الذي يقدمه العمل الفني للمتلقي عند التقاءه به، كما الحرية في الرؤية، الغير المنحصرة في عالم المستقبِل الخارجي، بل تلاحقه في أحلامه اليقِظة، لم يتأتّ للأوروبيين إلاّ عبر تلك البعثات الاستشراقية التي قاموا بها إلى العالم الإسلامي (العربي خاصة، المغرب وتونس والجزائر ومصر…)، ولالتقائهم بالحضارة الأندلسية، هكذا بدأت أوروبا تكتشف تدريجيًا هذا فن التراثي العربي الإسلامي.

يُعتبر أول عمل يندرج ضمن الفن التجريدي (الغربي) هو تلك اللوحة المائية لكاندنسكي Kandinsky. ويؤرخ لها في سنة 1910، باعتبارها النقطة التاريخية لبدايات هذا الفن[1]. فتلاه بعد ذلك مجموعة من الفنانين، إذ سيتخلى موندريان Mondrian على التشخيص لصالح اتجاه تجريدي جديد (1914)، وقبله سيتجه ماليفيتش Malevitch لمنحى آخر من التجريدية (1913). إذ سيعرف الفن التجريدي تنوعًا منذ العقد الأول من انطلاقه بأوروبا. فقد وعي الفنان التجريدي بكونه -حسب تعبير الفنان الهولندي فان دوسبيرغ: “لا يتضمن (أي الفن التجريدي) أيَّ تذكير بالواقع المرئي، أو أي إشارة إليه، سواء أكان هذا الواقع منطلقًا للفنان أو لم يكن…”. فقد عوّض اللون الموضوع والشكل، واتجه الفن التجريدي إذن، إلى اللامرئي l’invisible، أو بمعنى آخر إلى ما هو روحاني كما يقول كاندانسكي.

لم يكن الحافز الفني في الأصل له أيّة علاقة بمحاكاة الطبيعة، فالفنان يبحث عن التجريد بصفته الوسيلة الوحيدة للراحة وسط التباس صور العالم وغموضها. الطبيعة ليست شرطًا ضروريًا للعمل الفني، كما يخبرنا فورينغر Worringer وإن كانت تاريخياً تشكّل عنصرًا أساسيًا فيه… إن الإرادة الفنية لدى الشعوب المتوحشة… والإرادة الفنية في جميع المراحل التاريخية البدائية، كذلك الإرادة الفنية لدى بعض الشعوب الشرقية ذات الثقافة المتطورة، إنما تظهر عن ميل نحو التجريد. هكذا، فإن الحافز التجريد يكمن في بداية كل فن، كما يبقى الظاهرة البارزة لدى بعض الشعوب ذات المستوى الحضاري المتطور، بينما يتراجع تدريجيًا مع اليونانيين وشعوب غربية أخرى.

وما يجب التشييد عليه هو أن الفنان العربي-المسلم كان عبقريًا حينما حاول نقل ذلك الواقع دون مسّ الثقافة اللاهوتية التي تأصلت بالإنسان المؤمن، فاختار أن يجرّد العالم الخارجي من ملامحه، وجعله أكثر فنيًا عبر مماثلته بأشكال هندسية (مثلث، مربع، معين، الدائرة…) واختيار ألوان أكثر تفتيحًا لعين ومخيلة المتلقي (الأزرق الأخضر، الأصفر…)، و”التجريدية” في مفهومها الإسلامي، لا تخرج عن كونها اجتهاد للتعبير عن دواخل الإنسان المسلم، ولا تتعدى كونها ضرب من ضروب البحث عن هذا الإنسان المسلم، من حيث كونه “النقطة” المنطلقة لموضوع الحياة. فإذا ما أردنا التأمل في المعنى الفلسفي، سنخلص بالتأكيد إلى كونها عبورًا من حالة الوهم التي خلق عليها الإنسان من حيث هو مخلوق، إلى الاقتناع بضرورة الارتباط بالقوة الخالقة (الله)… والمبدعة لهذا الكون (الخالق).

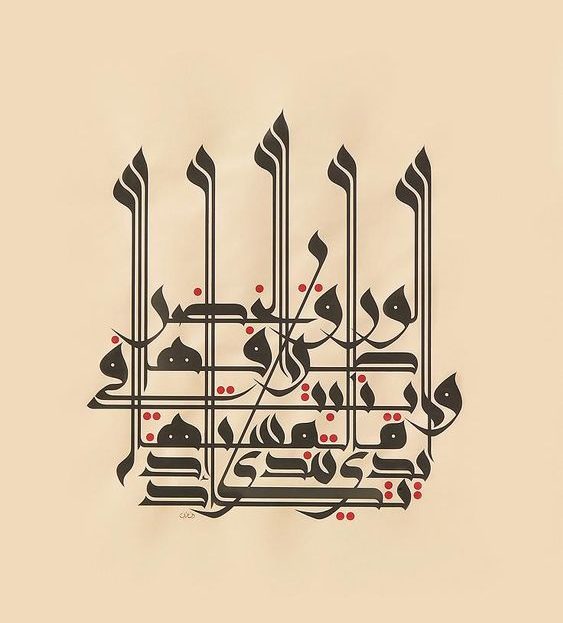

ولأنه لا يمكن تصور أي دين بدون ملمح فني، قد تجسد الملمح الفني الإسلامي في العمارة وحتى في المنمنمات وفن الخط… وغيرها من الفنون. فالدين والفن يتحدان في كونهما تجربة روحانية وروحية، تبحث في الأعماق الجوانية للإنسان، من رغباته وأشواقه وانفعالاته وعشقه وهيامه وسعادته… غايتها التطهير والوصل إلى حقيقة الحقائق (الله) الصافية من أي شائبة، إنها الحقيقة النورانية الوحيدة. ولا يتم ذلك إلا ببلوغ درجة الإنسان الخالص. إلا أنه لا يتم ذلك في الاعتقاد الإسلامي إلا عبر التخلص من الجسد وهئيته إلى شكل مجرد ومتجرد.

هذا ويمكننا الوقوف عند شكلين من طرق الاشتغال التجريدي، في الفن الإسلامي: التصحيف والتغفيل.

كان للإيمان التوحيدي، أثر كبير على إبداعية الفنان العربي القديم، جعله يتخذ من “التصحيف” الواقع، أي تحوير معالم الواقع الخاصة وتعديل نسبه وأبعاده وفق مشيئة الفنان عينه. وأيضا فن “التغفيل” الواقع، أو ما يمكن شرحه بالابتعاد عن تشبيه الشيء بذاته، إلى تمثيل الكلي والمطلق.

ولقد فُسّر سبب التصحيف تفسيرات مختلفة، حسب ما يقول الباحث “د. عفيف البهنسي” في أحد أبحاثه، فمن قائل إن الإنسان ليس إلا مخلوقاً عاجزاً عن مضاهاة الله في قدرته الخالقة. وقد أوضح القرآن الكريم الفرق الواسع بين الله والإنسان، والفرق بين وظيفة الخلق الخاصة بالله، ووظيفة العبادة المنوطة بالإنسان “هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم” (آل عمران، 6)، أي لا خالق ولا مصور إلا هو. وبما أن الخلق في القرآن مقصود به خلق الإنسان، لذلك كان تصوير الإنسان باعتقادهم ونحته، من الأمور التي يضاهي فيها الإنسان القدرة الإلهية، وفي الحديث: “مَن صور صورة في الدنيا، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ”. ولهذا يلجأ المصور إلى التصحيف في الشكل وإلى تغيير معالم الوجه البشري لكي يتحاشى عذاب الله كما ورد في الحديث: “إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق الله”. وإن يدعي بعض المفكرين أن التصحيف كان نتيجة ضعف أهلية الفنان العربي وعدم ثقافته الفنية، ويسجلون بذلك وهن في مظاهر الحضارة العربية. وهناك مَن يرى أن التصحيف محاولة للتفريق بين العمل الفني الذي لا يهتم بالشكل الأساسي وإنما يهتم بأبعاد أخرى فنية وفلسفية، وبين صناعة الأصنام والتي حُرّمَت تبعاً لتحريم العبادات الوثنية. إلا أننا نجد أنه (عكس هذا الموقف الأخير) قد فطن المصورون المعاصرون إلى أهمية التصحيف، فقال ماتيس: (إن الدقة لا تؤدي إلى الحقيقة). فالحقيقة ليست الصورة المطابقة للشكل ولكنها في الشكل المطابق للمعنى الكلي. لقد كان الفنان العربي يسعى إلى تجاوز عالم الشهادة (العالم المرئي) للوصول إلى عالم الغيب (العالم اللامرئي). ولذلك فإنه عندما كان يرسم شكلاً ما، في مخطوط ككتاب مقامات الحريري الذي رسمه الواسطي، أو على جدار كما في قصر الحير وقصور سامراء، فلم يكن يسعى من وراء الصورة إلى الدقة والمحاكاة، بل إلى إسقاط حدسه العام عن عالم غير ذي حدود وفواصل، وبقدر ما تبدو الصورة مصحفة بقدر ما يكون ارتباطه بعلم الغيب قوياً، حتى يصل به هذا الارتباط إلى تحويل الفكرة إلى إشارة، وقلب الواقع إلى رمز كلي.

أما عن المبدأ الثاني الذي نتج عن الوحدانية، يقول البهنسي، في العقيدة العربية هو التغفيل في الفن، ويعتقد بعض المفكرين أن سبب هذا التغفيل هو العزوف عن الحياة في الدنيا واللجوء إلى الله دائماً موئل الإنسان في الحياة الأخرى. “وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور” (الحديد، 20).

إن التصوير الصباغي مع مطلع القرن الماضي، بات أكثر تجردًا وتجريدًا. وقد اتجهت بوصلته للكشف عن الجانب الإنساني في الإنسان والأكثر سرية. بينما كان هدف الفنان العربي دائماً الاندماج الكلي في موضوعه، ولم يكن هدفه نقل الموضوع القائم في العالم الخارجي. فلم يكن من شأنه أن يؤكد انفصال الأشياء في ذاتها وهو المؤمن بوحدة الوجود. بل كان دوره يكمن في السعي، عن طريق الفن، إلى إلغاء الطبيعة المستقلة عنه، هذه الطبيعة التي فرضها الغلاف العرضي، لكي يندمج في روح العالم ويصبح جزءاً مغفلاً في مصدر الإمكانات التي بوسعها أن تكون أي شيء على وجه اليقين والتحديد. وهكذا فإن الرقش العربي الذي يقوم على عناصر غير تشبيهية، يرتكز على أساس صوفي حركي، على عكس بعض اتجاهات التجريد الحديث التي تقوم على أسس مكانية ساكنة وجامدة.

هذا ويذهب السوسيولوجي الراحل، عبد الكبير الخطيبي[2]، للقول بأن هذه التجريدية نابعة من حضارة للعلامة، حيث ظلّ الكتاب، بخطه وقوته الزخرفية، المعبد الكتابي الذي يمنح لكل معاينة visualisation أخرى معناها الفعلي؛ وهي بأشكالها الخالصة والهندسية، ليس لها نفس التاريخ ولا نفس التأليف الجمالي الذي يتميز به الفن التجريدي الغربي. فالنظر إلى العالم “بعيون” الكتاب والتوريق، يفترض فكرًا متوحدًا مع تلك الرغبة في الخلود. وقد كشف بول فاليري، هو الذي تأمل في الحضارات وموتها، بما يلي عن الفن العربي الإسلامي: “إن المخيلة الاستنباطية الأكثر تحررًا، والتي واءمت بشكل باهر بين الصرامة الجبرية ومبادئ الإسلام التي تحرم دينيًا كل بحث عن محاكاة الكائنات في النظام التشكيلي، هي التي ابتكرت التوريق. وأنا أحب هذا التحريم. فهو يجرد الفن من عبادة الأصنام، ومن الخيالات الزائفة والحكي والاعتقاد الساذج ومحاكاة الطبيعة والحياة، أي من كل ما ليس خالصا ومن كل ما لا يكون خصبًا بذاته، بحيث إنه يطور مصادره الباطنية، ويكتشف بذاته حدوده الخاصة، ساعيًا إلى بناء نسق من الأشكال يكون مستنبطًا فقط من الضرورة والحرية الواقعيين التي يقوم بإعمالهما”.

إن هذه الحضارة [الإسلامية] هي حضارة العلامة التي تغدو صورة، بينما الحضارة الأوروبية، منذ الإغريق، منحت الاستقلال للصورة في علاقتها بالعلامة وسلطتها، بالشكل نفسه الذي تحقق به ذلك قبلها في مصر الفرعونية، خاصة في مضمار النحت.

والحق أن تحديد هوية الفن الذي ظهر على الأرض العربية ما زال محاطًا بجدل، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد من أن هذا الفن ارتبط بمفاهيم الإسلام وبأغراضه. وأنه مدين إلى لدولة الإسلام التي انتشرت على أرض غير عربية، أكثر من أن يكون مدينًا لتراث عربي أصيل. إن هذا الرأي الذي تراجع مؤخرًا، صدر على لسان كثير ممن كتبوا في فلسفة الفن أمثال “غايا” Gayat و “بريون” Brion، أو من كتبوا في تاريخ الفن أمثال “كريزويل” Cresweel و”مارسيس” [3]Marcais الذين رأوا أيضًا أن هذا الفن ورث مظاهر الفنون والعمارة التي كانت سائدة في بلاد الشام وهي الساسانية والبيزنطية[4]…

يمكننا القول بأن الفن الإسلامي، في معظمه، كان عبارة عن فن ذي توجه تجريدي، ممثلاً بالأشكال الهندسية، الزهور والأرابيسك وفنون الخط العربي والتوريق والتصفيح… ولا يشتمل الفن الإسلامي على الكثير من الرسوم للبشر والحيوانات، إلا قليلاً في مجموعة من المنمنمات والنقود المسكوكة، وذلك لارتباط الفنان المسلم -قديمًا- بالنص (الحديث الشريف) الناهي عن التصوير، وأيضا لاعتقاداته التوحيدية التي تدعو إلى عدم محاولة في التشبه بعملية الخلق الإلهية، كما خَلُص بعض الفقهاء تجنبًا للرجوع إلى الأصنام والأوثان. وما علينا أيضا الإشارة إليه، أنه لم يكن يهمّ اسم الفنان أمام المنجز الناجز، حتى إننا قلّما نجد اسم الصانع مدوّنا بجانب أحد النقوش أو حتى العمارات. وقد سار فنّ الرسم الإسلامي في ثلاث اتّجاهات:

أما الجسد كعمل فني، كما سبق وأشرنا، لم يكن غائبا عن ذهن الفنان العربي الإسلامي، وهو ينجز أعماله الزخرفية أو الفنية، بل إن الجسد يحضر كقوام أولي للعمل ثم يقوم الراسم بتشويه بالقدر المستطاع ليجعل منه مبهمًا داخل تنميقات وتزويقات هندسية بديعية.

وخلاصة لطرحنا هذا يمكن القول بأن العلاقة بين الدين والفن في الإسلام، هي علاقة جدلية قائمة على ثنائية المرئي واللامرئي، وغايتها ملامسة الروح وتهذيبها للارتقاء، وبلوغ المطلق، ومنه عظمة الله بصفته المصوّر (=الخالق). فالله بالنسبة للمسلمين هو مبدأ ومُنتهى كل شيء، منه يبدأ الخلق وإليه المصير.

[1] Dora Vallier, L’art abstrait, éd. livre de poche 1967, p 7.

[2] أنظر: عبد الكبير الخطيبي، الفن العربي المعاصر: مقدمات، ترجمة فريد الزاهي، منشورات عكاظ، 2003.

[3] أنظر:

Georges Marçais: L’art musulman, P.U.F., 1962.

[4] للمزيد راجع: عفيف البهنسي، جماليات الفن العربي، منشورات عالم المعرفة، 1979.

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

رأى الطيار كينيث أرنولد، في 24 يونيو 1947م، تسعة أجسام هلالية الشكل تحلق بالقرب من جبل رينييه في ولاية...

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.