أوبرا زرقاء اليمامة .. الحلم الذي تحقق | فؤاد الذرمان

تختتم هذا الأسبوع عروض أوبرا زرقاء اليمامة في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مسدلة الستار عن أهم حدث في...

في سبتمبر 1933م تلقى مارتن هيدغر الذي كان يشغل منصب عميد جامعة فرايبورغ، عرضاً بتعيينه أستاذاً للفلسفة في جامعة برلين. رفض هذا العرض وكتب مقالة بعنوان الغابة السوداء يفسر من خلالها سبب رفضه. المقالة أشبه بقصة قصيرة، نصّ تأملي يمجّد حياة الريف وأجواء الطبيعة وعمل الفلاحين. يبدأ من البيت الريفي إلى الغابة الممتدة، والتي تغطيها سماء صيفية صافية، في فضائها المشع يرتفع صقران وهما يرسمان دوائر واسعة. إنه –أي هيدغر_ في هذا المكان الطبيعي لا يتأمل المنظر المحيط به، بل يشعر ويحس بتحولاته من آن لآخر، من الليل إلى النهار. وفي ليل الشتاء تتفجر عاصفة ثلجية حول البيت الريفي، وتأخذ في تغطية كل شيء، عندئذ يبدأ زمن الفلسفة؛ يصبح سؤالها بسيطاً وأساسياً؛ إذ أنه صياغة كل فكرة، حسب تصوره، لا يمكن أن تكون إلا قاسية وقاطعة، والجهد الذي تتطلبه قوة الكلمات شبيه بصمود أشجار التنوب التي تنتصب أمام العاصفة. هيدغر يرفض مغادرة هذا المكان البسيط في شكله، العميق في محتواه ومعانيه. العمل الفلسفي لا يتم كما لو أنه ذو صبغة استثنائية؛ إنما مكانه وسط عمل الفلاحين. هل يفضل أن يعيش معزولاً ووحيداً؟ هو ليس في العزلة حسب تصوره، ولكنها الوحدة. في المدن الكبيرة بإمكان الإنسان أن يكون منعزلاً أكثر مما في أي مكان آخر، وبسهولة متناهية، غير أنه لا يستطيع أن يكون وحيداً البتة. الوحدة حسب قوله لها نفوذ متميز تماماً في ألا تعزلنا. هيدغر يظهر نفسه كثيراً في هذا المقال من خلال حواراته مع الفلاحين وقربه الاجتماعي من خلال الزيارات والسؤال عنه. لا شك بأنه وصفه للطبيعة يرقى لأن يكون قصيدة أو أغنية. قرأت المقال على فترات متباعدة أكثر من مرة، وكان يظهر لي هيدغر عارفاً بطرق الغابة وتفرعاتها. مستمتعاً بالانطلاق والسير والتمهل والبطء.

الطريق كمادة وموضوع فلسفي ذات حضور في فلسفة هيدغر. يقول المترجم إسماعيل المصدق في كتاب مارتن هيدغر كتابات أساسية:

اختار هيدغر لسلسلة مؤلفاته الكاملة شعار: “طرق لا مؤلفات”، وهذا يعني بالنسبة للقارئ أنه لا ينبغي التعامل مع أي من نصوص هيدغر كمجموعة من المعارف والمعلومات حول قضية معينة، لأن كل نص من نصوصه هو طريق يسلكه التساؤل المفكر، ولكن هذا الطريق لا يكون قائما ومفتوحا أمام التساؤل المفكر منذ البداية بحيث لا يبقى عليه إلا أن يقطعه، بل إن الطريق يتم شقه وفتحه باستمرار، وهو يتغير مع كل خطوة من خطوات التساؤل، وهذا الطريق لا ينتهي بتقديم إجابة عن السؤال. لأن السؤال يتغير خلال الطريق ويظهر دوماً في ضوء جديد، وبموازاة ذلك تتغير أيضا المفاهيم التي انطلق منها التساؤل، وليس ذلك وحسب، حيث إن المتسائل ذاته يتغير ويتحول، فحصيلة البحث والتساؤل ليست مجموعة من النتائج التي يجب تسجيلها، بل إن هذه النتائج تندمج في كون المتسائل ذاته، بحيث إن خلاصة النص -نهاية الطريق- ليست انتهاء، بل بالأحرى إشارة مسبقة إلى بداية جديدة ينبغي إنجازها والاضطلاع بها، ولكن ذلك لا يعني من جهة أخرى أن الخطوات التي قطعها التساؤل المفكر تصبح بدون أهمية، بحيث إنه يمكن القفز عليها، بل على العكس من ذلك، إنه بفضلها وعلى أساسها فقط يحصل التحول في موقع المتسائل.

مقال آخر لمارتن هيدجر بعنوان: طريق الحقل، يُلقي الضوء على ما يشكله الطريق في فلسفة هيدغر. هذا النص تأملي بإمتياز، يجمع ما بين السيرة والفكر والشعر والرمز. لا تختلف شعرية النص في طريق الحقل عن الغابة السوداء، من كتب هذا المقال يحمل روح شاعر، لكنه يخفي أكثر مما يظهر. في الغابة السوداء كان هيدغر حاضراً وواضحاً. أما في طريق الحقل فهو يتحدث عن نفسه بضمير الغائب. بعد أن يذكر إشارات غير مباشرة لطفولته وشبابه من خلال سيره في الطريق وتحيته لشجرة البلوط العملاقة، والأب الذي يضرب الشجرة الكبيرة ليصنع منها حطباً. ثم ينقلب النص ليكون فلسفياً، باحثاً في موضوع الحقيقة الثابتة التي تقف عند طريق الحقل. يحيي شجرة بلوط كبيرة في الغابة، يوجد تحتها مقعد خشبي:

كانت على هذا المقعد مؤلفات مفكر أو آخر من المفكرين الكبار، كان شاب يحاول سبر أغوارها. وعندما كانت ألغاز هذه المؤلفات تضايق بعضها البعض ولم يكن هناك أي مخرج، كان طريق الحقل يساعد. كان يقود القدم على مسلك فطن في صمت في شساعة تلك الأرض الشحيحة. كان الفكر يذهب دائماً مجدداً في نفس المؤلفات أو في المحاولات الشخصية في نفس الاتجاه، الذي يجره طريق الحقل على الأرض. يبقى هذا الطريق قريب من خطوة المفكر تماماً كخطوة البدوي، الذي يذهب في الصباح الباكر لقطع العشب.

في الأدب والسينما وكتب السير والرحلات، توجد مساحة واسعة للطريق. الطريق كمساحة للسير والتأمل، الطريق كمادة سردية في النص الروائي، الطريق كعزلة ضرورية، الطريق كوسيلة من وسائل التواصل مع الآخر، الطريق كاشفاً للاوعي، والطريق كوسيلة تأملية يقف من خلالها الشخص مع نفسه، ويتطلع في زمنه وتاريخه الشخصي.

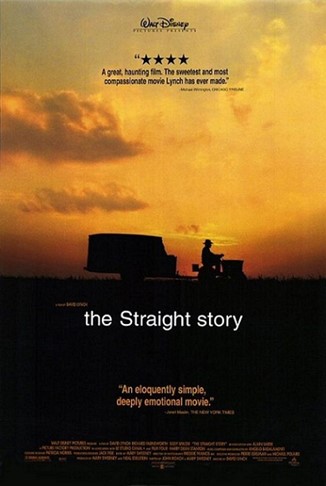

لم يكن في وارد الذهن أن أفكر بالطريق كمادة سردية روائية أو موضوع روائي، لولا العمل السينمائي: قصة ستريت للمخرج ديفيد لينش. في تسعينات القرن المنصرم، يتلقى العجوز ألفين ستريت خبراً عن إصابة أخيه بمرض شديد الخطورة. علاقة ستريت مع أخيه ليست على ما يرام. ليس فيها تواصل أو ود حقيقي. هناك نوع من الانفصال. انفصال في العلاقة، وبُعد من خلال المكان؛ ستريت يقيم في ولاية بعيدة عن ولاية أخيه مما أحدث قطيعة امتدت لسنين. العجوز ستريت-بإحساسه وشعوره بأنه لن يعمّر طويلاً، قرر أن يزور أخيه للقائه وعيادته قبل أن يأتي وقت لا يتوفر فيه اللقاء. مسار القصة حتى الآن واقعي، ليس فيه ما هو استثنائي أو يثير الإشكال، إذ حتى لو كان هناك إشكال وخلاف ما بين الأخوة، قد يأتي وقت يأتي فيه الصلح واللقاء.

لكن ستريت لن يذهب للقاء أخيه وكأنه ملك متوج، ما يسبق لقاء أخيه يبدو مهماً، بل ربما يفوق لقاء أخيه، أي شكل الرحلة وطبيعتها. طريقة الذهاب من منزله في ولايته إلى ولاية أخيه الأخرى يجب أن تكون وكأن الرحلة هي مسيرة تكفير عن الذنب، مسيرة تطهير داخلي ضد كل ما علق داخل روحه. قرر ستريت العجوز الذهاب لرؤية أخيه معتمداً على ذاته وإمكانياته المحدودة، دون استخدام وسائل المواصلات الحديثة والسريعة. بإمكانه أن يذهب بالطائرة، أو عبر النقل البري الجماعي. لكنه قرر عدم الاتجاه أو استخدام هذه الوسائل. وكأنه سيكون مخنوقاً مع الحشود، يريد أن يحقق ما يطمح إليه بفرديته. قاطعة الأعشاب المخصصة للمنازل والحدائق الصغيرة ستكون هي وسيلة الفين ستريت للرحلة، للانتقال من ولاية لأخرى ورؤية أخيه. يوجد نوع من الجنون. هذه المركبة تسير ببطء. سيستغرق وقت الرحلة أضعاف الرحلة عبر الوسائل الحديثة. لن تكون هناك سرعة، الآلة بطيئة. لكن من قال إن ستريت يريد أن يصل بسرعة؟ هذا ما يريده ستريت تحديداً. ليس العجز أو الفقر هو ما يجبره على قاطعة الأعشاب. فكرته صغيرة لكن تأثيرها كبير: مسيرة طويلة لوحده، يريد أن يشاهد أخيه وهو بهذه الإمكانات المتواضعة. سيتعب ويصاب بالإرهاق، غير أن كل هذا التعب والإرهاق خارجي. ما يتفجر داخل الروح هو الأهم، وهي نجاح مسيرة ستريت. الفكرة بحد ذاتها مميزة. لكن قوة الفيلم ترتكز على الطريق: شكلاً وموضوعاً وصورة. كاميرا ديفيد لينش ليست سريعة أو خاطفة. إنها كاميرا تعطي الطريق حضوراً كاملاً. عبر البطء والتمهل. تسير الكاميرا وكأنها ترسم قصيدة فوق الحقول والأعشاب ومزارع القمح. المناظر التي كانت تعطى في السينما الأمريكية بسرعة، أصبحت بطيئة هنا، تسير ببطء. لا نراها مستقلة بذاتها، بل كانعكاس لتقاسيم وجه العجوز الذي يقطع الطرقات والحقول والمرتفعات. الموسيقى التصويرية لها حضور طاغي وجميل للغاية. ليست موسيقى لأجل إكمال المشهد، لكنها موسيقى ذات وجود مستقل، تعطي العمل الفني ميزة إضافية وتكشف عن جماليات الطريق. كاميرا ديفيد لينش التي ترتفع فوق الحقول وتسير ببطء، وقاطعة الأعشاب الكبيرة التي تحصد في الحقل، كل هذه تظهر لنا كصورة مصمتة، لا يشعر المشاهد بأصوات الطبيعة أو الحشائش أو الحقل. صورة جميلة فقط، لكنها ليست مكتملة دون نغمة الكمان الذي ينتقل بين نغمة وأخرى، وكأنها موسيقى ريفية، تصف الطبيعة ورحلة ستريت.

الطريق وستريت: من المستحيل أن تشير للطريق دون أن نتحدث عن ستريت، ومن المستحيل كذلك أن تتحدث عن ستريت دون أن تشير إلى الطريق. كلاهما أصبحا أساس العمل الفني، لا ينفصلان. هذا الأساس البسيط في محتواه، العظيم في عاطفته، يثبت بأن السينما تستطيع أن تقدم عمل إنساني يشعر المشاهد بالتعاطف معه دون أن يدفعه دفعاً محاولاً أن يستدر دموعه. ليست هناك قضية عالمية قد تثير الاختلاف والجدل. حالة فردية، عجوز يزور أخيه العجوز كذلك. لكن الوسائل وطريقة العمل الفني والحوارات والموسيقى جعلت منه عملاً إنسانياً عظيماً، وهذه مفارقة لم أستطيع تصورها: أن يكون المخرج ديفيد لينش هو مخرج هذا العمل العظيم! وإن كان هذا الفيلم سيعطي خلاصة فهو أن ديفيد لينش قادر على صنع وإخراج أعمال عظيمة، لكن-كما يقال-لكل عمل وقته مؤثراته، وفكر المخرج الغريب الأطوار مع شخصياته الأغرب.

ما الذي حقّقه الطريق لألفين ستريت؟ الوحدة، التأمل، الحوار مع الآخر، التطلع للسماء الرحبة خارج المدن. الحوار بين ستريت وبين الغرباء في الطريق هو شكلٌ جديدٌ من أشكال التواصل، يقبل على الحوار مع الآخر تحت يقين بأنه حتى لو قطع الطريق منعزلاً مفرداً، فهو لا يمكن أن يعيش دون وجود الآخرين. حوارات لا تحمل النصح أو تقديم خبرة الحياة. فها هو العجوز قد حمل معه رؤية طويلة في الحياة، غير أنه مثل الآخرين، على يقين بأنه إنسان يصيب ويخطئ، ويقيم بعمل يشعر بأنه قصيدته الكبرى. في التوقف الأول يتحاور مع مراهقة هاربة من منزل عائلتها. الرؤية الاجتماعية في هذا الفيلم-والمتمثلة بعلاقة الأخ بأخيه-تظهر بصورة أخرى عبر هذه الفتاة. في مقتبل العمر وتحت الشعور بالتحرر، تجد نفسها منفصلة عن عالمها، تقابل هذا العجوز الذي توقف ليلاً في رحلته الطويلة. كل واحد منهم يحمل هماً داخلياً ومشكلة اجتماعية. دون تخطيط بأن يوجه نصيحة للفتاة، انخرط ألفين في الحديث عن عائلته وابنته وفقدها لأبنائها تحت سلطة القانون. كان حديثه عاطفياً. كان حواره مع الفتاة هو حوار قد يجريه أي فرد لآخر، في لقاء غير مخطط، حديث لأجل الحديث فقط ومشاركة الحياة وتفاصيلها مع الآخرين. غير أن حديث ألفين كان إطاراً يرسم صورة للعائلة في هذا الفيلم.

ألفين في رحلته هذه كان يزور أخيه، كان يزور إنسان. أي أنه هناك هدف إنساني بحت. هذا الهدف كان عبر الطريق. الطريق عند ألفين كان مسافة فقط. مسافة تخللها مشاركة للآخرين وحديث مع النفس واعترافات مرهقة ورثاء لمرحلة الشباب والعيش في الطرقات والحقول والتطلع إلى قبة السماء، متطلعاً في رحابتها وجمال النجوم. عندما انتهى الطريق كمسافة بالنسبة لألفين ستريت، تم اختزال الطريق كمسافة مرهقة في عيني العجوز ستريت. وعندما تطلع لايل، شقيق ستريت كيف وصل أخيه إليه، لم يكن بحاجة إلى أي شيء آخر، ولم يُجرِ أي حوار. كان سؤالاً واحداً هو الذي يشغل عقله: هل أتيت عبر هذا الطريق الطويل لرؤيتي؟

المخرج السويدي الكبير إنجمار برجمان في رائعة التوت البري كان له نظرة متميزة للطريق، إذ أصبح الطريق صورة للزمن. يستيقظ البروفسور إسحاق بورق وهو يفكر برحلته التي سيتم من خلالها تكريمه بالدكتوراه الفخرية. بعد سنوات من الإنجازات وتحقيق الذات ورفعة الاسم والمجد والطموح، ماذا بقي للبروفسور إسحاق وهو في طريقه لتسلم شهادته الفخرية؟ لا شيء! يغادر العجوز إسحاق ذو الثمانية والسبعين ربيعاً مع زوجة ابنه في رحلة طويلة يكشف من خلالها ماضية: كيف فرض العزلة على نفسه وأضحى وحيداً معزولاً عن مجتمعه. حين يتوقف إسحاق أمام منزله القديم يجد أفراد عائلته وحبيبته وهم صغار يتحدثون ويمرحون ويقضون حياتهم. بينما هو لا يجد نفسه من ضمنهم. الوقت انتهى، ولا إمكانية لإعادة الأيام الماضية حتى يمكن إصلاح ما يمكن إصلاحه. حين يتوقف في إحدى المحطات للتزود بالوقود يرفض صاحب المحطة وزوجته أخذ مقابل الوقود. ها هنا يطلق العجوز صرخة هائلة غير مسموعة: ليتني عشت هنا. التشاؤم في سينما برجمان هائل جداً، وهذا ما يتميز به برجمان. لا يصنع مشهد خالداً بقدر ما يستطيع أن يصنع حياة كاملة خالدة، هي دقائق الفيلم بأكملها. نحن لا نكتشف تاريخ إسحاق بوعي وإرادة منه، بل هي رحلة عبر لا وعيه الذي أصبح يتحدث، ويخرج إنجازات إسحاق على مرأى منه في الطريق. هذه الإنجازات كانت قائمة على أرضية صلبه أساسها العزلة والوحدة. لم يظهر سخط هذه العزلة والوحدة في فترة الحياة العامة، لأن الإنجازات والرضا كانت هي المسيطرة وتفرض الأمر الواقع. بعد أن أصبح الإنجاز مجرد تاريخ تظهر الوحدة والعزلة لتأخذ نصيبها من تاريخ هذا الرجل. وأين كانت ساحة المعركة؟ لم تكن هناك معركة، كان هناك انقضاض للوحدة والعزلة عليه، وتجلى هذا الانقضاض على العجوز الدكتور في الطريق.

في سنوات طفولتي كنت مغرماً وعاشقاً لسيرة الفتى الشريد الذي قضى الشطر الأكبر من حياته في الطريق: يتعلم من معلمه العجوز السيد فيتالس، ومجتازاً القرى والمدن، فقيراً ومغنياً ومبشراً بالفرح في الطرقات. وعندما حانت اللحظة التي سيتوقف فيها عن السير في الطرقات، ظهر له معلمه في الحلم، وكأنه يتجلى له بأن أترك حياة البيوت والاستقرار، ولتستمر في حياة الترحال والسير في الطرقات. كانت صرخة المعلم العجوز للطفل الشريد ذات صدى امتدت لسنوات طويلة في حياتي ولم أنساها. لم أعرف طبيعة تلك الصرخة وماذا كان يعني العجوز للطفل بأن استمر في حياة الترحال. أليس الاستقرار أفضل للطفل الشريد؟ ما أذكره أني فرحت لقرار الطفل بأن يعود للطريق مع زميله الطفل الآخر، يجوبون المدن والقرى لبث الفرح والسعادة في الطرقات.

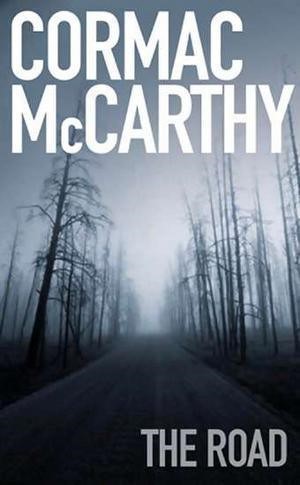

الطريق يحمل قيمة كبرى في عمل الروائي كورماك مكارثي: الطريق. في هذا العمل الأدبي المهم والذي يستشرف زمناً قادماً غير معلوم، تختفي كل مظاهر الحياة والحضارة. لم يعد هناك حياة. ما يسيطر على الكون هو الظلام والبرد. لم يقدم مكارثي رؤية لماهية الكارثة التي حلت على كوكب الأرض ودمرت كل شيء حتى عاد الإنسان لحالته البدائية، عندما يأكل الإنسان لحم أخيه الإنسان من أجل سد رمق الجوع فقط لا غير. هل تحارب الجميع واستحالت الأرض رماداً في الفضاء الكوني، أم حلت على الأرض عقوبة حولت الأرض إلى جحيم، لا يعرف. ما هو واقع أن الأرض لم تعد أرضاً. يسير القارئ في رحلة البحث عن الطعام والحياة مع الأب والابن الصغير عبر الطريق في رحلتهم نحو الجنوب، غير معروف في الولايات المتحدة. في الرواية لا توجد سوى شخصيتين فقط، الأب والابن. ولم يذكر قط اسم الأب أو الابن، وما فائدة الأسماء إذا كانت في مكان لم يعد يستخدم الأسماء! قد يستطيع المؤلف أن يتقمص روح الرجل ويعبر عن آرائه بكل سهولة نظراً لأنه رجل، ولكن أن يتقمص روح طفل فتلك هي البراعة والذكاء. ليس شرطاً أن يكون الطفل في الرواية فيلسوفاً أو شخص ذو رؤية خارقة أو شيء من هذا القبيل، إنه طفل: يفكر، يأكل، يعيش، يلعب، يحب، يكره، كطفل، لا كرجل مكتمل النمو والعقل. حين نقرأ حوارات الأب والابن مثلاً نجد مكارثي يستخدم تعبيرات مألوفة بين الأب والابن. قد يصر الطفل على شيء ويكرره عدة مرات حتى يقبل الأب برأي الطفل، وكما هو معروف أو طبيعي، العلاقة بين الأب والابن في عالم محكوم بالدمار مشبعة بالعاطفة والحب. تميز المؤلف بقدرة هائلة على وصف الأماكن بألوانها وروائحها والتفصيلات الصغيرة المكونة للأشياء. هذا التميز له ما يبرره، المؤلف لا يستطيع أن يحول كل الرواية إلى حوار طويل بين الأب والابن، في هذه الحياة غير طبيعية هناك دمار وهناك شخصيتين، عبر الشخصيتين يكون الحوار، وعبر الدمار والطريق يكون الوصف الذي قد يستغرق صفحات طويلة. مكارثي لا يريد أن يقدم ما يؤثر في وجدان قارئه، لا يهتم بالعواطف أو ما يثير إحساسهم. وكأنه يقول بأن طبيعة الكارثة والإنسان الحي الذي يبحث عما يسد رمقه ويجعله حياً بحد ذاتها جديرة بالتعاطف. أي أن السرد الروائي محايد، غايته رسم صورة لطبيعة المشهد. ماهي ميزة الطريق في هذا النص الأدبي؟ الرواية تدور في الطريق كمكان وحدث. أبطال الرواية يتوقفون في الطريق ويتجهون للغابة أو المنازل المدمرة للبحث عن الأكل والشرب أو للاختباء، ثم يعودون للطريق مرة أخرى لإكمال المسيرة. الطريق هو ساحة معركة قاسية وهائلة بين الحياة والموت. الكائن الحي يسير على هذا الطريق باحثاً عن النجاة. والموت يسير في هذا الطريق عسى أن يجد من ينقض عليه. أصبح الطريق طريقاً للحياة، وفي ذات اللحظة طريقاً للموت.

بالتعاون مع مدونة أرصفة.

تختتم هذا الأسبوع عروض أوبرا زرقاء اليمامة في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مسدلة الستار عن أهم حدث في...

ترجمة: شوق العنزي - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري فانيسا وفيرجينيا مقربتان فنيًّا، خصومة في حالة حبّ. هل يمكن تجاوز الحسد...

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.