لوحات من الفلسفة الوجودية: إضاءة على أبرز مفاهيم ومقولات الوجود | أوس حسن

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

بعد الجدل الذي أحدثه اكتشاف آلة التصوير الفوتوغرافي داخل الحقلين الفني والاجتماعي في القرن التاسع عشر، ثبتت الفوتوغرافيا أقدامها برسوخ على كافة الأصعدة المختلفة، بوصفها الأداة الأكثر حيادية في التعامل مع موضوعات العالم الخارجي. غير أن الفوتوغرافيا سرعان ما أفضت إلى تحولات داخل ثقافة القرن العشرين لتحدث تحولًا بنيويًا في طبيعتها وتنقلها إلى مرحلة جديدة من مراحل التعبير والتواصل البشريين، وتسم هذه الثقافة بأكملها بصفة “البصرية”. لهذا السبب استرعت الفوتوغرافيا انتباه بعض الفلاسفة لتصبح موضوعًا لتحليلاتهم. صحيح أنها، على النقيض من فنون عديدة أخرى كفنون الأدب والرسم، لم تشكل مجالًا للتحليل الفلسفي المستفيض، إلا أن ذلك ربما يعود إلى حداثة فن التصوير ذاته أو إلى الجدل الذي دار حول طبيعته. تستعرض هذه المقالة جانبًا من التأملات الفلسفية للصورة الفوتوغرافية، والتي قدمها بعض الفلاسفة بأدوات تحليلية مختلفة، ويغطي كل منها جانبًا من طبيعة تلك الصورة. وقد ظهرت المعالجات الفلسفية للفوتوغرافيا في وقت متقارب من بعضها، تحديدًا في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وذلك باستثناء المساهمة التي قدمها فيلسوف مدرسة فرانكفورت فالتر بنيامين تحت عنوان العمل الفني في عصر إعادة إنتاجه آليا Das Kunstwerk im Zeitalter Seiner Technischen Reproduzierbarkeit العام 1936، وهو العمل الفلسفي الأول من الناحية الزمنية الذي يخصصه فيلسوف لمناقشة طبيعة الفوتوغرافيا.

الاستنساخ وضياع الهالة

جاءت معالجة بنيامين للصورة الفوتوغرافية من حيث تأثيرها على طبيعة الفن ومسار تطوره. في عمله السابق المشار إليه، يتأمل بنجامين- على حد تعبيره- “تقلص” و”ذبول” و”تدمير” ما يسميه بـ “هالة الفن”Glanz der Kunst أو “الإحساس بخصوصية وتفرد العمل الفني”، مفترضًا أن هذه الهالة لا يمكن فصلها إطلاقًا عن كونها جزءًا لا يتجزأ من نسيج التقاليد الفنية والحضارية. غير أن معنى العمل الفني راح يتغير في عصر إعادة الإنتاج الآلى الحديث، فتقنيات وآليات إعادة الإنتاج تعمل على فصل “المنتج المعاد إنتاجه” وانتزاعه من أبعاده التاريخية، ومن ثم يتهاوى هذا الشذى أو تلك “الهالة”، ويتلاشى التفرد والخصوصية المميزتان للأعمال الفنية. هذا بالإضافة إلى أن الظروف والأوضاع التي أصبح يتلقى فيها العمل الفني قد تغيرت “فالمعرض الفني وقاعة الموسيقا يفقدان صفتهما “المقدسة” حيث يمكن إعادة إنتاج العمل الفني واختباره أو عيش تجربته في عدد كبير من الظروف أو الأوضاع”[1]. ويمكن ملاحظة ذلك بالتأكيد في المقارنة المباشرة، التي يمكن أن يلمس المرء نتائجها سريعًا، بين الذهاب إلى المتحف لمشاهدة مجمهوعة من الرسومات الخاصة بفنان ما أو فترة زمنية معينة وبين مشاهدة ذلك في هيئة نسخ مصورة بصرف النظر عن مادة هذه الصور وأساليب مشاهدتها. كما يمكن ملاحظة ذلك أيضًا في تجربة المشاهدة الخاصة بالعمل الفني؛ على سبيل المثال تجربة المشاهدة لعرض سينمائي أو مسرحي داخل القاعات المخصصة لها وتجربة مشاهدة ذلك خارج تلك القاعات. هنا يمكن للمرء أن يدرك معنى الهالة Aura التي يتحدث عنها بنيامين.

حتى لو بلغت عملية إعادة الإنتاج، وفقًا لبنيامين، أوج اكتمالها فسيظل هناك شيء ينقصها؛ مكانية العمل الفني وزمانيته، وجوده الأول في المكان الذي حدث فيه. ففي ذلك الوجود الأول لا سواه بدأ التاريخ الذي سيظل ملاصقًا له. إن مكان العمل الأصلي وزمانه هما اللذان يُبقيان على مفهوم أصالة ذلك العمل. فحيز الأصالة مغيب تمامًا عن مجال عملية إعادة الإنتاج التقنية بل وغير التقنية. وهذا الأمر لا يسري فقط على العمل الفني وحده، بقدر ما هو سارٍ أيضًا حتى على مشهد طبيعي يظهر، مثلاً، أمام المشاهد في فيلم سينمائي؛ حيث يفقد بريقه الطبيعي ويتم تأطيره زمنيًا ومكانيًا، وتلك هي أصالته “إن أصالة شيء ما إنما هي محتوى كل شيء فيه، من نشأته إلى أن يصبح موروثًا، من ديمومته المادية حتى حضوره التاريخي…. إن ما اندثر في عصر إعادة إنتاج العمل الفني تقنيًا هو عبق ذلك العمل (هالته). إن هذا الحدث علامة فارقة تتعدى أهميتها نطاق الفن”[2].

إن عنصري الزمان والمكان، الذي يتحدث عنهما بنيامين، مرتبطان بقوة بالعمل الأصلي لا المستنسخ، ذلك أن خامات العمل الفني وطبيعته لا يظهران في النسخ المطبوعة، وبالتالي لا يمكن للمشاهد أن يتعرف في النسخة على ظروف إنتاج العمل، وموقعه في التاريخ. والزمان والمكان هما محوران أساسيان للتفكير الاستطيقي عند بنيامين، لأن هذين البعدين يحكمان الوضع التاريخي لأي منتج من المنتجات البشرية، فهذا الوجود المتفرد للعمل الفني يظهر من خلال الأصل الذي يعكس التغيرات التي صادفته من وقع الظروف الطبيعية عليها من خلال الزمن، وهذا ما ظهر في الأعمال المصورة التي تنتمي لعصر النهضة مثلًا، ولا يمكن التعرف على التغيرات الأولى إلا بالرجوع إلى النسخة الأصلية، سواء بالتحليل الكيميائي أو بالأشعة، ولا يمكن- بالطبع- القيام بهذه التحليلات على النسخ المصورة من الأصل. وقد أدى استنساخ الأعمال الفنية بكميات ضخمة إلى غياب مفهوم الأصالة في العمل الفني، لأنه مٌفتقد بالكامل داخل عملية الاستنساخ الآلي. لقد احتلت القيمة الاستعراضية للفن، التي تفرضها قابلية العمل الفني للعرض عبر وسائل الاتصال،مكان الصدارة، وهذه القيمة لم تكن موجودة في العصر السابق، فالكاميرا التي كانت تتخذ من الوجه والجسم الإنساني موضوعًا، أصبحت تهتم بالأشياء، والمدن، واستعراض قدرات الكاميرا ذاتها في تقديم عالم باهر من الألوان والتشكيل، ونتيجة لهذه القيم الجديدة في الفنون المعاصرة، فإن الفن قد تحرر من أساسه الشعائري، وفقد مظهر الاستقلال النسبي، الذي كان يتميز به، حيث كان يتيح للفن السمو فوق منظور العصر الذي تحكمه علاقات جزئية، ويستشرف آفاقًا أخرى خفية من خلال التخيل، ولهذا يمكن القول إن تقنية الاستنساخ والاتصال قد غيرت من وظيفة الفن الجوهرية.[3]

على الرغم من الروح النقدية التي يتحدث بها بنيامين، إلا أنه قد رأى في ضياع “هالة” الفن إمكانية لتعزيز التفكير النقدي للجمهور حيال ما يعرض عليهم من أعمال فنية. فهالة الفن قديمًا كانت تشكل عائقًا أمام التلقي الموضوعي للعمل الفني، كانت تخلق نوعًا من القداسة للفن، يطلق عليه بنيامين الربقة اللاعقلانية. حيث يستطيع الفرد العادي أن يفحص ويتأمل ويعاود التأمل مرات ومرات فيما يترائى أمامه من صور. وهذا الأمر لم يكن متاحًا في السابق، حيث تشكل الهالة الفنية المرتبطة بمكان عرض الصور داخل المتاحف أو المعارض الفنية عائقًا أمام قدرات المشاهد بحيث تحد من قدراته العقلية وملكاته النقدية. أما إعادة النسخ الآلي فقد عمل على إقصاء تلك الهالة، مما عمل على تحرير قدرات المشاهد وملكاته. وهذا الأمر يمثل زاوية أخرى لمناقشة الموضوع، بالنسبة لبنيامين، إذ لا تعد عملية الاستنساخ شر مطلق، بل لها جانبها المضيء أيضًا. وليس هذا فقط بل أن أسلوب الاستنساخ ذاته قد قدم إمكانات أكبر للفن، عوضًا عن الأصالة، فمثلا يستطيع الاستنساخ أن يبرز جوانب في العمل قد تغفلها العين المجردة، ويمكن عن طريق التكبير والحركة البطيئة للكاميرا أن تتوصل إلى حقائق تجهلها الرؤية الطبيعية، وعن طريق هذه التقنية تطورت عملية التلقي ذاتها وغدت أكثر نضجًا واستيعابا وتواصلًا. ويكفي مثالا على ذلك أن المتلقي أصبح قادرًا على الاستماع إلى عمل موسيقي تم عزفه في مدينة تبعد عنه آلاف الأميال من خلال نسخة أسطوانة لهذا العمل، أو رؤية الأعمال المعمارية، مثل الكاتدرائيات الضخمة، من خلال الصور التي تجسدها.

فوتوغرافيا الستديوم والبونكتوم

بعد دراسة بنيامين بعدة عقود عاد الاهتمام الفلسفي مرة أخرى بالصورة الفوتوغرافية على يد الفيلسوف والناقد الأدبي الفرنسي رولان بارت Roland Barthes (1915- 1980) الذي خصص كتابًا بعنوان الغرفة المضيئة La chambre claire 1980 قدم فيه تحليلًا لبعض الصور الشخصية له، بما استدعته لديه من تأملات وفق منهجية تبدو متوافقة مع توجهه السيميوطيقي[4]. فتحت عنوان “الصورة خارج التصنيف” يذهب بارت إلى أن الصورة كانت دائمًا عصية على التصنيف، فمعظم التصنيفات التي خضعت لها الصورة منذ ظهورها إما أن ترتبط “بمن قام بتصويرها (محترفون أو هواة)، وإما بموضوعها (مناظر طبيعية، أشياء، بورتريهات، عري….)، وهي، أي التصنيفات، جميعًا خارج الموضوع دون علاقة بماهيته. وحين يخلص بارت إلى تلك النظرة يجد نفسه أمام تساؤل عما تستند إليه هذه الصور، ليذهب إلى تتبع مجموعة السمات التي تختص بها الفوتوغرافيا دون غيرها، يقول بارت “أول شيء وجدته هو أن ما تنسخه الصورة الفوتوغرافية إلى ما لا نهاية لم يحدث سوى مرة واحدة: إنها تكرر ميكانيكيًا ما لا يمكن أن يتكرر وجوديًا”[5].

يحدد بارت عنصرين في التصوير الفوتوغرافي. يطلق على الأول الستديوم studium. حيث يتعلق هذا النوع بالمجال الواسع للمعلومات الذي يتم فيه تلقي المعلومة: “هذا المجال الرحب للرغبة الفاترة، ذات الاهتمام المتنوع، والذوق غير الملتبس: أحب/ لا أحب.”[6] ينتمي الستوديوم إلى صيغة الانجذاب to like وليس الشغف to love. يستدعي شكل الحكم، “أعجبني/ لا يعجبني”. يفتقر إلى القوة أو العاطفة. العنصر الثاني، البونكتوم punctum، وهو الذي يخترق الستديوم . أنه لا يستنفر لدى المشاهد حكم الإعجاب، بل يسبب الإصابة بدلا من ذلك: الألم والقلق. لا تحتوي الصور الفوتوغرافية المتوحدة على البونكتوم. إنها هدف للستديوم وحدها: “صور التحقيقات الصحفية كثيرًا ما تكون صورًا متوحدة (الصورة المتوحدة ليست بالضرورة ساكنة). لا يوجد في هذه الصور بونكتوم: إنما صدمة ما- يمكن للحرف أن يصدم- لكن دون ارتباك؛ تستطيع الصورة أن تصرخ، من دون أن تجرح. يتم تلقي الصور الصحفية تلك (دفعة واحدة)، هذا كل ما في الأمر”.[7]

البونكتوم يعطل تدفق المعلومات، ويعبر عن نفسه على أنه صدع، وشرخ. إنه يشكل موقعًا شديد الكثافة والتكثيف، يسكنه شيء لا يمكن تحمُّله. يفتقر إلى الشفافية، والوضوح الذي يميز الستديوم: “إن عدم القدرة على تسمية الأشياء بأسمائها هو عرض جيد للارتباك…….التأثير أكيد، ولكنه لا يعوض، لا يجد التأثير علامته، اسمه، وعلاوة على ذلك هو تأثير قاطع، ويستقر مع ذلك في منطقة غامضة من نفسي”.[8]

كما يدرج بارت أيضًا البورنوجرافيا ضمن الصور الفوتوغرافية المتوحدة. إنها مصقولة وشفافة، ولا تكشف عن أي تصدعات أو غموض. وفي مقابل ذلك، تميز الصدوع والتمزقات الداخلية الرغبة الجنسية الإيروتيكية، فهي غير مصقولة وغير شفافة “لا يوجد أكثر من تجانس الصور البورنوجرافية، هي دائما صورة ساذجة لا مقصد لها ولا حسابات”.[9] البورنوجرافيا تحول كل شيء إلى الخارج وتعرضه. لا تحتوي المواد البورونوجرافية على أي قدر من الخصوصية أو الخفاء أو الغموض: “مثل واجهة زجاجية تعرض قطعة واحدة فقط من المجوهرات البراقة، واجهة مخصصة بالكامل لعرض شيء واحد فقط: الجنس. وليس ثمة موضوع آخر، غير متوقع، يأتي ليستر بعض الشيء، يرجئ أو يشتت”.[10] واليوم تترواح صور وسائل الإعلام بين كونها أكثر بورنوجرافية أو أقل. وبسبب القيود المفروضة عليها، تفتقر إلى أي كثافة سيميائية. لا تمتلك شيء يمكن استهدافه واقتناصه. وعلى أقصى تقدير، فإنها توفر موضوعا لـ “أعجبني”.

وفقًا لبارت، لا تمتلك الصور السينمائية أيضًا أي بونكتوم. يتعلق البونكتوم بالمؤثر التأملي: “فأمام الشاشة، لا أكون حرًا في إغلاق عيني؛ فعندما أفتحها مرة أخرى، لن اكتشف نفس الصورة”.[11] فالبونكتوم لا يكشف عن الشيء إلا عند التحديق في الموضوع الذي لا يزال قائمًا في الصورة. وعلى النقيض من ذلك، فإن آلاف الصور المتحركة على الشاشة تجبر المشاهد، كما يضعه بارت، على “التحديق المستمر”. إن عمق البونكتوم “يستعصي على النظرة العابرة والمتلاشية التي لا توجد فيها تكثيف”.[12] في كثير من الأحيان لا يتجلى البونكتوم على الفور، ولكن فقط بعد برهة يبدأ في التكشف: “لا غرابة في أنه أحيانا لا يتكشف البونكتوم على الرغم من وضوحه، إلا بعد برهة، حين تكون الصورة بعيدة عن نظري، أفكر فيها من جديد. يحدث أنني أستطيع معرفة صورة أتذكرها بشكل أفضل من صورة أنظر إليها……..فهمت للتو أنه مهما كان البونكتوم مباشرًا وقاطعًا، يمكن أن يكون أيضًا كامنًا (ولكن لا يدرك أبدًا دون أي اختبار).[13]

“قصصي هي طريقة لإغلاق عيني”.[14]يقتبس بارت من كافكا هذه المقولة ويرى أن فعل التصوير يؤدي للنتيجة نفسها فـ”نحن نقوم بتصوير الأشياء من أجل أن نطردها من عقولنا”. ويلاحظ بارت أن التصوير يجب أن يكون “صامتًا”. لا يكشف التصوير الفوتوغرافي إلا عن “صمت الصمت”. إنه يمثل مكان الصمت، مما يجعل التأمل التأملي ممكنًا. أما صور البورنو فلا تستغرق أي وقت لإدراكها. إنها صريحة ولها صوت صاخب. كما أنها تفتقر إلى المسافة الزمنية ولا تعترف بالذاكرة. أنها مصممة فقط لخدمة الهدف من وجودها، الإثارة الفورية والإشباع المؤقت. يتضمن الستوديوم فعل القراءة “لقد أثار الستوديوم اهتمامي بكثير من الصور الفوتوغرافية، سواء كنت أتلقاها كشهادات سياسية، أو أتذوقها كمشاهد تاريخية جيدة: وذلك لأنني أعيها في الأشكال، وفي الوجوه، وفي الإيماءات، وفي الزخارف، والأفعال”[15].

لكن لماذا نصور هذا الموضوع في تلك اللحظة، دون غيرها؟ وفقًا لبارت يمكن تأمل الموضوع من جهة علاقته بالزمان والمكان فمن ناحية تبدو الصورة قادرة على تسجيل لحظات فريدة في حياتنا، لحظات غير قابلة للتكرار، وبالتالي تغدو الصورة أداة سحرية لإيقاف الزمن وتثبيت اللحظة. هذه الخاصية الفريدة للصورة تكشف في الوقت نفسه عن خاصية أخرى تتمثل في كونها، أي الصورة، في جوهرها مزيفة، لأن ما تقوم به من تثبيت للزمن مزيف بالضرورة. ويترتب على ذلك أن القول بأن الصورة الفوتوغرافية تحاكي تمامًا الواقعة المصورة هو قول يفتقد الدقة لأنه يتنافى مع كذبها.

من ناحية أخرى تبدو الصورة عند بارت وكأنها دليل وجودنا في العالم، توثيق لهذا الوجود، فلسان حال الصورة التي نلتقطها لأنفسنا أو للآخرين “انظروا لقد كنت موجودًا هناك”. إذن فالصورة في جوهرها توثيق للوجود والموجود “لا تتمثل أهمية الصورة في كونها تذكرنا بالماضي، فالتأثير الذي تحدثه ليس هو إمكانية إرجاع ما تم محوه، ولكن إثبات أن ما أراه قد وجد بالفعل. وبالمثل لا تقول الصورة حتما ما لم يعد كائنًا، ولكن فقط بالتأكيد ما كان”[16]. ونحن في الغالب نلتقط الصور للأشياء التي تبدو في الواقع مهمة بالنسبة لنا ونتغاضى عن الأشياء محدودة القيمة. ويبدو مفهوم القيمة هنا مرتبطًا أكثر بالزمان لا المكان، بمعنى أننا نلتقط صورًا لأحداث تبدو لنا غير قابلة للتكرار زمنيًا. أما المكان فيصبح تابعًا للزمان، فنحن في الغالب يتملكنا الشغف إزاء تصوير الأماكن التي نشعر بالوجود فيها بصورة مؤقتة.

يتناول بارت في كتابه عددًا كبيرًا من التصنيفات الفوتوغرافية، ومن بينها الصورة الإعلامية، ويصل إلى استنتاج مؤداه أن الحركة الأساسية للمصور هنا هي مفاجأة شيء ما أو شخص ما، وأن هذه الحركة تكون بالتالي متقنة عندما تحدث دون علم الموضوع المصور. ومعظم الصور الفوتوغرافية الجيدة التي يتم تداولها إعلاميًا تنشأ عادة من هذه الحركة المباغتة، وهو في هذا السياق يُنحي جانبا تلك الصور التي تم التدخل في تفاصيلها عن طريق التحريفات التقنية، كما يٌنحي الصور العاطفية والمبهرة بصريًا، وكذلك الصور التي تميل إلى السخرية. يقول بارت “يمكن للمصور أن ينسق المشهد الذي يرغب في التقاطه، إنما في عالم الإعلام المرئي يعد المشهد طبيعيًا حين يمتلك الصحافي فرصة المباغتة”[17].

التصوير الفوتوغرافي فن رثائي في جوهره، وأغلب الموضوعات الفوتوغرافية على صلة بالرثاء. والصورة الفوتوغرافية لها حضور زائف، فهي رمز للغياب في الوقت ذاته، خاصة تلك التي تمثل أشخاصًا لا يمكن رؤيتهم بصورة مباشرة، أو منظرًا طبيعيًا بعيد المنال، أو ذكريات مرتبطة بمكان لم يعد يحتوينا، أو ماضيًا مندثرًا. إنها تنفض التراب الذي تراكم على الذاكرة، وتوقظ أيضًا أحلام اليقظة من مرقدها. الإحساس بالشيء بعيد المنال، الذي يمكن أن يستحضر في الصورة الفوتوغرافيا، يتغذى على نحو مباشر بمشاعر الرغبة لأولئك الذين تتعزز رغبتهم بالبعد.

كانت تأملات بارت حول الفوتوغرافيا ثرية بالدلالات الإنسانية، تفيض بالمشاعر المختلفة. وربما يعود السبب في ذلك لارتباط الصور التي انصب عليها تحليله بخبراته الشخصية المباشرة (صور وجدها في صندوقه الخاص). ويعد الجزء الذي خصصه في الكتاب للحديث عن بعض الصور مفعمًا بالمشاعر ونابضًا بالحياة “جرى الأمر هكذا، وحيد في المنزل وقد ماتت لتوها، أنظر إلى صورها، واحدة تلو الأخرى، تحت المصباح، بصحبتها أعود تدريجيا بالزمن إلى الوراء، أبحث عن حقيقة الوجه الذي أحببته”.[18] وجه أمه المتوفاه.

في كهف أفلاطون

في سياق مشابه لمحاولة بارت قدمت المفكرة الأمريكية سوزان سونتاج Susan Sontag تحليلًا موسعًا للصورة الفوتوغرافية في كتابها حول الفوتوغراف On Photography. فالفوتوغرافيا وسيط تمثيلي للعالم يمتلك تأثيرًا هائلًا على طبيعة ثقافتنا الراهنة. فالصورة نوع من السلطة وطريقة من طرق سيطرة الإنسان على عالمه، وعندما يقوم الإنسان بتصوير شيئًا ما فإن هذه درجة من درجات امتلاكه. وهذا يعني أننا نضع أنفسنا في علاقة معينة مع العالم تشبه المعرفة، وبالتالي السلطة. وهي سلطة توثيق أيضًا للواقعة أو الحدث فهي تمدنا بالأدلة. نسمع عن شيء ما لكننا في شك منه، سيبدو مبرهنًا عليه حين نرى صورة له. تعتبر الصورة برهانًا على أن شيئًا معينًا قد حدث. قد تحرف الصورة، لكن هناك دائمًا تسليم بأن شيئًا ما موجود، أو كان موجودًا، وهو يشبه ما في الصورة.

وفقًا لسونتاج امتلكت آلة التصوير دومًا سطوة هائلة أخذت تتنامى حتى تفوقت في عصرنا الحالي على الواقع الفعلي المعاش. ويكفي لإدراك ذلك ملاحظة الفئات العريضة من البشر الذين ارتبطت حياتهم بتلك الآلة الرهيبة (الفنانون، السياسون، الإعلاميون……) أولئك الذين يكتسبون على الدوام كينونتهم عبر ذلك الوميض؛ وميض الكاميرا. ولنتخيل معا هذه الحالة “يذهب فنان أو سياسي ما إلى مكان ما دون أن يسطع وميض كاميرا هنا أو هناك ليلتقط صورة له! يظهر فنان أو شخصية عامة في مكان ما دون أن يطارده المعجبون لالتقاط الصور معه! هنا يمكن القول إن “الكاميرا الآن جزء من عملية الخلق وجانب من جوانب تحقق المرء في عالمه”[19].

في المقال الافتتاحي المعنون “في كهف أفلاطون” من كتابها حول الفوتوغراف، تقدم سونتاج محاولة لتوصيف طبيعة ثقافتنا الراهنة التي استحوذت عليها الفوتوغرافيا بهذه القوة “ما زالت البشرية تقبع على حالها في كهف أفلاطون، وتحتفي وفق العادة القديمة، باللوحات التي تصور الحقيقة، أكثر من الحقيقة ذاتها. إلا أن تعلمهم من الصور الفوتوغرافية، لا يرقى إلى تعلمهم من اللوحات القديمة الأكثر احترافية. هناك الكثير من اللوحات من حولنا والتي تسترعي انتباهنا. ظهر الاختراع عام 1839، ومنذ ذلك الحين تم تصوير كل شيء تقريبًا. هذا الشره الشديد للكاميرا يغير شروط البقاء داخل كهف أفلاطون، أو بالأحرى يُغير عالمنا المُعاصر. ونحن نتعلم قيمة بصرية جديدة، تغير الصور وتوسع مفاهيمنا عما يستحق المُشاهدة، وما يحق لنا أن نلاحظ. لقد أصبحت قواعد، بل وأكثر من ذلك، أصبحت هناك أخلاقيات للرؤية. وأخيرًا، من أكثر نتائج عملية التصوير مُبالغة هي إيهامنا بالقدرة على امتلاك العالم كله والاحتفاظ به في رؤوسنا … على هيئة مُختارات من الصور”.[20]

لقد مثلت رؤية سونتاج نوع من الاستشراف لسيطرة الصورة على ثقافتنا، وذلك قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وفيض الصور الفوتوغرافية وما شهدته من محاولة لتأطير حياتنا وتعليبها والسيطرة عليها عبر تعريتها وجعلها متاحة للعرض أمام الجميع. وترى سونتاج أن العدوان الذي يكمُن في التلاعب المُتعمد بالواقع من خلال الصورة الفوتوغرافية، قد ينطبق بصورة أكثر وضوحًا على المحاولة العدوانية لتأطير الذات التي نمارسها ونحن نرسم لأنفسنا صورة بعينها عن طريق الوسائط التواصلية الجديدة “الصور التي تمجد الذات (مثل أغلب الصور الفوتوغرافية، الموضة والحيوانات) ليست أقل عدوانية من الأعمال التي تعلي من قيمة السطحية (مثل الصور الطبقية، واللوحات الزيتية الكئيبة، أو الصور الشخصية الرسمية. هناك عدوان ضمني في كل استخدام للكاميرا”[21]. وبعد ملاحظة سونتاج بثلاثة عقود ستقطع وسائل التواصل الاجتماعي شوطًا طويلًا في ترسيخ هذا العنف، عنف تأكيد الذات وتعريتها بغية التحقق الوهمي والافتراضي بديلًا عن التحقق الفعلي والواقعي. تأطير قسري لهويتنا من أجل الاستعراض وتعظيم الذات، للحصول على موطأ قدم ضمن هذا الصراع الافتراضي على شبكة الإنترنت.

إن الصورة الفوتوغرافية تنطوي على عنف متأصل فيها، إنها أشبه بالسلاح على نحو ما تؤكد سونتاج “الكاميرا، مثل السيارة، تباع على أنها سلاح قاتل.. سلاح آلي قدر الإمكان، وجاهز لكي تُشهره. يتوقع الذوق العام تقنية سهلة وغير منظورة. ويؤكد المُصنعون لزبائنهم أن التقاط صورة لا يتطلب مهارة أو خبرة، وأن الآلة تعرف مهمتها جيداً، وتستجيب لأقل رغبة. إنها بنفس سهولة الضغط على زر الإشغال، وسحب الزناد. الكاميرات، مثل الأسلحة والسيارات، تشبه النزوات التي يُدمنها من يستخدمها”[22].

ثمة جانب آخر تشير إليه سونتاج مرتبط بتأثير الفوتوغرافيا على ما تسميه “نزعة العبادة الثقافية للإنتاجية” والتي غدت موضع تقديس من الإنسان المعاصر في مقابل “الحضور بشكل حقيقي”. فالنزوع للتصوير في المجتمع الراهن هو نوع من طمأنة الذات من التوتر الذي يسببه الإخفاق “إن فعل التقاط الصور في حد ذاته يعد بمثابة مهدئ وملطف للإحساس العام بالارتباك الذي من المرجح أن يفاقمه فعل التنقل. ويشعر أغلب السياح بالحاجة إلى وضع الكاميرا بينهم وبين ما يقابلون من أشياء مميزة. يلتقطون الصور لأنهم لا يثقون في استجابات أخرى. فالتقاط الصور يمنح تجربتهم شكلاً: توقف، التقط الصورة، ثم تحرك. وتنطبق هذه الطريقة بشكل خاص على الخاضعين لقيم عمل أخلاقية لا ترحم مثل اليابانيين والألمان والأمريكان. يخفف استخدام الكاميرا من القلق الذي يشعر به أولئك المطحونون في العمل حين لا يمارسون عملهم وقت فراغهم، الوقت الذي يفترض أن يستمتعوا به. لديهم ما يشغلهم ويشبه حركة العمل التي ألِفوها: يمكنهم التقاط الصور الفوتوغرافية”[23].

وفي الوقت ذاته، وعلى نحو مشابه لما ذهب إليه بارت، تعتبر الفوتوغرافيا ترياقًا لمشاعرنا السلبية تجاه الموت كما أنها تعمق إدراكنا له أيضًا “كل الصور الفوتوغرافية تذكرنا بالموت. حينما تلتقط صورة، فأنت تساهم في ضعف وتجمد موت شخص (أو شيء) آخر. بأن تقتطع هذه اللحظة منه وتجمدها، فكل الصور دليل على ضياع العمر”[24].

كما يبدو حضور الكاميرا له انعكاساته الكبيرة على الشخصية المصورة، فشعور الفرد بأنه موضوع مصور يدفعه في الغالب إلى إظهار أكبر قدرات تمثيلية له “تقدم الصورة اللحظة شديدة الغموض، حيث لا أكون ذاتًا ولا موضوعًا، لكن بالأحرى ذاتًا تشعر أنها تصير موضوعًا”، لذا فالكاميرا تساهم بصورة أو بأخرى في اغتراب الإنسان عن ذاته كلما وقع في محيط تأثيرها “أن فعل أن أرى نفسي (غير النظر في المرآة) فعل حديث بالمقياس التاريخي. ذلك لأن الصورة الفوتوغرافية هي حضوري أنا نفسي بوصفي آخر؛ هي انفصال مراوغ للوعي بالهوية. إن الصورة التي تجسدني تتقاطع فيها أربعة تصورات وتتجابه. فأنا أكون أما العدسة في الوقت نفسه: الشخص الذي اعتقد أنه أنا، الشخص الذي أريد للآخرين أن يعتقدوا فيه أنه أنا، الشخص الذي يعتقد المصور أنه أنا، الشخص الذي استخدمه المصور لكي يعرض براعته وأسلوبه في التصوير. ولهذا في كل مرة آخذ صورة لنفسي ينتابني شعور بانعدام الصدق وأحيانًا بالخداع”[25].

بالإضافة إلى هذا فإن الكاميرا تفضح الذات وتعريها، فلحظات ومواقف عديدة في حياتنا لا يمكن أن نقبل بتصويرها. واحتمالية أن تجسد الصور مواقف أو أوضاع غير طبيعية تكون مصدرًا من مصادر القلق المستمر لدى المرء حتى لو ظلت هذه الصور في نطاق السرية. (جسد لنا المخرج مارك رومانيك Mark Romanek في فيلمه صورة الساعة الواحدة one hour photo هذا المعنى حينما قام المصور ( يقوم بالدور روبن ويليامز)، الذي خلق عالمه من الصور التي التقطها عبر حياته، بالتقاط صورة لرجل مع عشيقته، وهم عرايا، تاركًا لهم الصور بعد تصويرهما في هذا الوضع، أي أنه فقط قام بتصويرهما وترك لهما ما صوره دون نشره أو محاولة ابتزازهما، لكن كم الهلع والندم على وجهيهما يكشفان عن أن توثيق الحدث بالصورة قد يكون فرصة لتأمل الفعل بعين أخرى غير عين الفاعل أو المشارك في الحدث).

سيمولاكرا الصورة الفوتوغرافية

للصورة الفوتوغرافية إذن قوة لا يمكن تجاهلها، بل هي في الواقع ربما تغدو أقوى من الحدث نفسه. هذه القوة التي امتلكتها الصورة في الثقافة الراهنة، وتفوقت بها على الواقع الفعلي أطلق عليها الفيلسوف الفرنسي جان بودريار Jean Baudrillard (1929- 2007) الواقعية المفرطة أو الواقع الفائق Hyper Reality للصور. وقد خصص بودريار لمعالجته هذه أكثر من مؤلف[26]، حيث يذهب إلى أن هناك صورة جديدة فاتنة سادت في الثقافة المعاصرة. فإذا كانت الحضارة الغربية في النصف الثاني من القرن العشرين قد أعلت من شأن المشهد والصورة وجعلت منهما وسيطًا هامًا من وسائط المعرفة؛ فإن ما حدث الآن ونتيجة لهذه المكانة التي احتلتها الصورة، هو غياب الواقع وتواريه خلف عالم من الصور. انكمش الواقع وتضاءل حجمه حتى بات صورة شاحبة، وما لبثت هذه الصورة أن انمحت بالكامل حتى أصبحت غير ذات وجود، وفي المقابل زادت سطوة الصورة وهيمنتها التى كان ينظر إليها على أنها محاكاة لعالم الواقع، فأصبحنا نعيش في عالم مليء بالصور غير ذات الأصل، صور معلقة في فضاء خاص بها، هذا الفضاء يتمدد باستمرار وتزداد رقعته، إلى أن أصبح يحتل نفس الفضاء الذي كان يحتله الواقع، نوع من الإزاحة والاحلال إن جاز التعبير. على أن الفرق بين الواقع الجديد والواقع القديم، ليس فرقًا في النوع، إنما فرق في الدرجة. بمعنى أن الواقع الجديد يمتلك من عوامل الجذب والإبهار ما لم يكن يمتلكه الواقع القديم، لذا فهو لا يقدم نفسه كواقع بديل فقط، بل أشد واقعية من الواقع القديم نفسه. وهذا المعنى هو الذي أسس عليه بودريار نظريته التي أطلق عليها الواقع الفائق Hyper Reality.

يتشكل الواقع الفائق عند بودريار من عوالم الصور المختلفة التي أصبح لها فضاءها المستقل، ومن ثم أصبحت معزولة عن سياقها ومدلولها، إنها دال بلا مدلول، إشارة من غير مشار إليه، صور متوحدة كما وصفها بارت من قبل. لكن كيف ومتى وصلت البشرية إلى مرحلة الواقع الفائق؟ ربما كان من الصعوبة بمكان في سياقنا هذا أن نتتبع المراحل التي مرت بها الصيغ التعبيرية وصولًا إلى مرحلة الواقع الفائق. لكن بصفة عامة نستطيع أن نقول إن الصيغ التعبيرية في الثقافة البشرية قد مرت بعدة مراحل أهمها، مرحلة الشفاهية ثم الكتابة ثم الصورة. والواقع أنه إذا كانت مرحلة الكتابة قد خلقت تمييزًا طبيعيًا بين من يكتب ويقرأ وبين من لا يقرأ ولا يكتب؛ فإن الصورة قد جاءت لتلغي هذا التمييز وتوسع من دوائر الاستقبال لتشمل بذلك كل البشر. فاستقبال الصورة لا يحتاج إلى الكلمات أصلًا، كما لا يحتاج إلى خلفيات ثقافية عميقة، بالإضافة إلى أنها متاحة للجميع ولا تحتاج إلى طقوس خاصة للتعامل معها. ولهذه الأسباب مجتمعة كان للصورة تأثير طاغ في العصر الحديث. وقد كان اكتشاف تقنيات صناعة الصورة في القرن العشرين وتغول وسائل الاتصال في الثقافة المعاصرة، ذات أثر كبير في هذا الصدد.

لقد توارى الواقع خلف حشود الصور المتراكمة التي ابتلعته تمامًا فلم يعد له أثر كما يذهب إلى ذلك بودريار “يبدو أنه أشبه بإعلان نيتشه موت الإله. لكن قتل الإله عند نيتشه كان قتلاً رمزياً، وكان الهدف منه تغيير قدرنا…لكن الجريمة الكاملة ليست قتل الإله، لكن قتل الواقع، وهي ليست واقعة رمزية بل إبادة”[27]. هكذا قال بودريار في مقالته المعنونة باغتيال الواقع المنشورة في كتابه الوهم الحيوي The Vital Illusion (2000) وهو يحدد المقصود بالإبادة بأنها تعني أن كل الأشياء (وكل الموجودات أيضًا) تتجاوز غايتها، تتجاوز نهايتها، حيث لم يعد هناك واقع بعد الآن، وليس هناك أي سبب للوجود، لم تعد هناك حتمية. ولذلك يسميها بودريار الإبادة المطلقة Extermination. وهي مطلقة لأنها تشير إلى أن آثار الواقع لم تعد موجودة ولا يمكن الاستدلال عليها “لم تعد هناك جثة. إذا كان ثمة جثة من الأساس، وليس هناك أي مكان يمكن أن نجدها فيه. هذا لأن الواقع ليس ميتاً وحسب مثل إله نيتشه. إنه اختفى ببساطة وبشكل محض. وفي عالمنا الواقعي، فإن سؤال الواقع المشار إليه عن الذات والموضوع لم يعد قابلاً للطرح بعد الآن”[28].

خاتمة

في مقالة سابقة حاولنا إثبات التواءم الذي حدث بين النموذج المعرفي الحداثي وبين الفوتوغرافيا بحيث جاءت الأخيرة تتويجًا له وللمنهج العلمي التجريبي الذي احتل موقع الصدراة داخل هذا النموذج[29]. كان ذلك في بداية الفوتوغرافيا قبل اكتشاف تقنيات صناعة الصورة وعمليات الخداع الجماهيري التي تتنامى باضطراد يوميًا مع التقدم التكنولوجي. وربما يكون توهم الحياد الفوتوغرافي الذي جاء مصاحبًا للنموذج المعرفي الحداثي جزء من ذهنية الحداثة الغربية ذاتها في التعامل مع العالم الخارجي، جزء من وهم السيطرة على العالم وجانب من جوانب التصور الأداتي الذي صبغ المعرفة الحديثة. لهذا فإن التحول الذي حدث في الاعتقاد من حيادية الفوتوغرافيا إلى زيفها، هو جزء من التحول الذي حدث في النموذج المعرفي ذاته من الحداثة إلى ما بعدها.

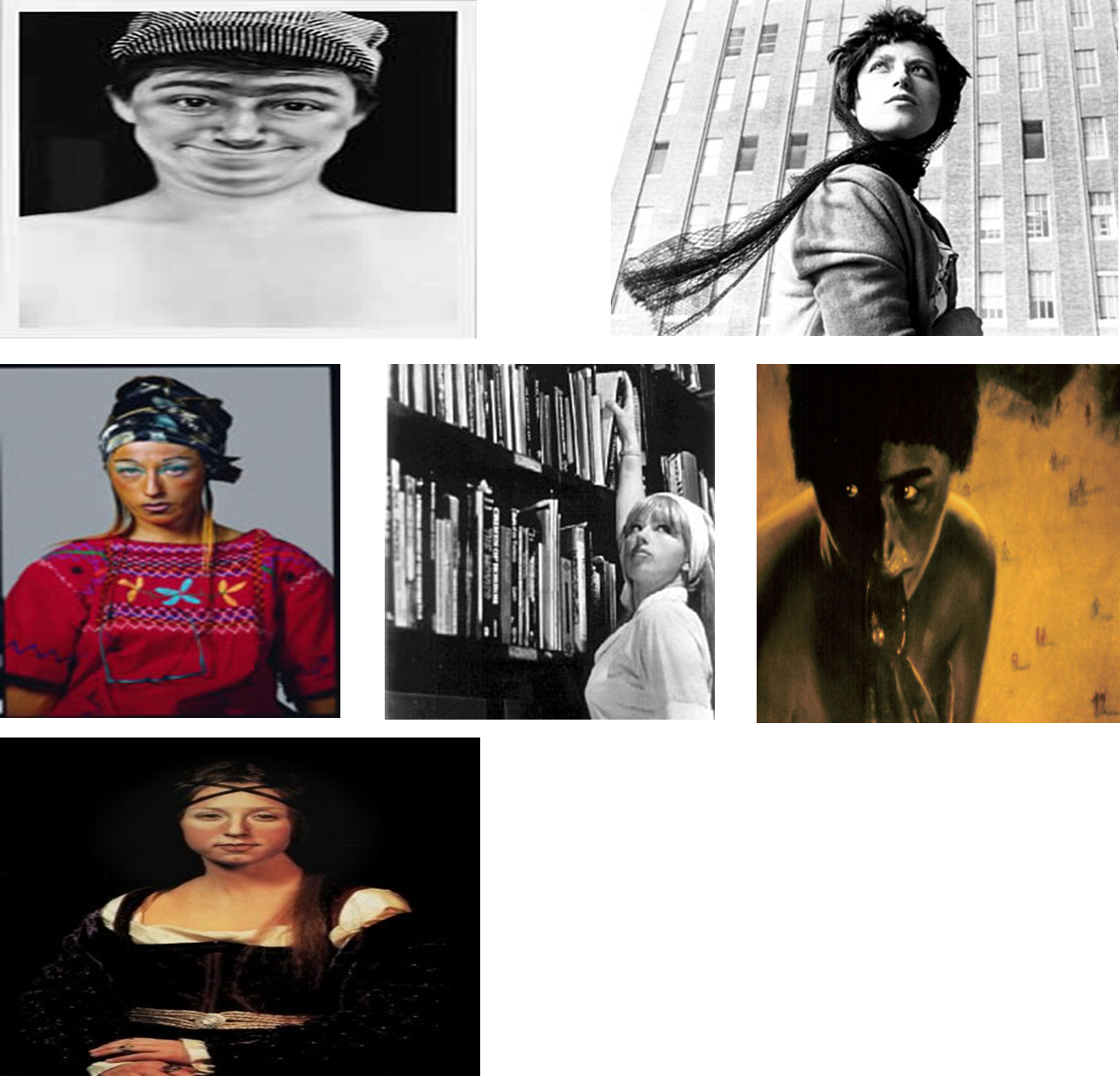

إن وهم الحياد هو الوهم الذي تبناه المشروع الحداثي الغربي اعتمادًا على رؤيته للعالم بوصفه عالمًا شفافًا، بمقدور العقل عبر المنهج العلمي، تقنينه والسيطرة الكاملة عليه، وهي رؤية منطلقة في الأساس من الفيزياء النيوتونية، التي جاءت الفوتوغرافيا تتويجًا لها. غير أن هذه الرؤية كانت قاصرة تمامًا، حيث كشفت الفوتوغرافيا في القرن العشرين عن أبعاد أخرى عديدة تتجاوز فكرة الوقائعية المحضة التي التصقت بها منذ نشأتها.[30] وقد قدم بعض الفلاسفة والمفكرين الذين استعرضتهم هذه المقالة إسهامات في هذا الصدد. وحتى على مستوى التصوير الفوتوغرافي نفسه نجد بعض المصورين الذين حاولوا عبر أعمالهم مناهضة فكرة حيادية الفوتوغرافيا. فها هي المصورة الفوتوغرافية شيري ليفن تدور معظم أعمالها حول إعادة تجميع أو إنتاج أو دمج لصور سابقة بحيث تكون النتيجة في النهاية صورة غير ذات أصل محدد. أما سيندي شيرمان، فقد اتخذت في الكثير من أعمالها جسدها مادة للتصوير الفوتوغرافي بحيث يظهر جسدها في كل صورة بشكل مختلف تمامًا لدرجة لا يتخيل معها المشاهد أبدًا أن تكون الصور للشخص ذاته “لن تكتشف إلا من خلال الكتيب المرفق في المعرض أنها مشاهد لامرأة واحدة، هي الفنانة نفسها”[31]. وفي سياق مشابه تندرج أعمال كروجر التي جعلت من الدعاية والإعلانات مادة لأعمالها، لكن بطريقة تعتمد على الدمج والإيحاء بالمعنى لا على التصوير المباشر لحدث أو موضوع ما.

أخيرًا، وكما يقول كيفين روبنز[32]– ثمة حقبة جديدة تعيشها البشرية الآن؛ حقبة ما بعد التصوير الفوتوغرافي. وتمثل هذه الحقبة نوعًا من التطور في التكنولوجيا الرقمية الجديدة الخاصة بتسجيل ومعالجة وتبادل وتخزين الصور. وهكذا شهدنا خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين نوعًا من التقارب المتزايد بين تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي وتكنولوجيا الفيديو والكمبيوتر، وقد أدى هذا التقارب إلى تمهيد الأرض لظهور سياق جديد تكون فيه الصور الفوتوغرافية الثابتة مجرد عنصر صغير في ذلك العالم الكبير، الذي أطلق عليه اسم الميديا الفائقة أو العليا Hypermedia.

[1] فالتر بنيامين، مقالات مختارة، ترجمة أحمد حسان. القاهرة: دار أزمنة، 2012، ص 169.

[2] المرجع السابق، ص 171.

[3] بسطاويسي، رمضان، فالتر بنيامين وأثر التكنولوجيا وعلوم الاتصال على الفن، مجلة العربي، الكويت، 1994. العدد 424، ص 45.

[4] بارت، رولان، الغرفة المضيئة (تأملات في الفوتوغرافيا)، ترجمة هالة نمر (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2010).

[5] المرجع السابق، ص 10.

[6] المرجع السابق، ص 29.

[7] المرجع السابق، ص 31.

[8] المرجع السابق، ص 29.

[9] المرجع السابق، ص 42.

[10] المرجع السابق، ص 42.

[11] المرجع السابق، ص56.

[12] المرجع السابق، ص 33.

[13] المرجع السابق، ص 35.

[14] المرجع السابق، ص 66.

[15] المرجع السابق، ص 42.

[16] المرجع السابق، ص 79.

[17] الغرفة المضيئة، ص 77.

[18] الغرفة المضيئة، ص 66.

[19] المرجع السابق، ص 102.

[20] المرجع السابق، ص 9.

[21] المرجع السابق، ص 13.

[22] المرجع السابق، ص 38.

[23] المرجع السابق، ص 132.

[24] المرجع السابق، ص 33.

[25] المرجع السابق، ص 68.

[26] للإلمام بتفاصيل معالجة بودريار يمكن الرجوع إلى كتابه الفكر الجذري: أطروحة موت الواقع، ترجمة منير الحجوجي (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2006).

[27] Baudriallard, Jean, The Vital Illusion (New York: Columbia University Press, 2000) p 59.

[28] Ibid, p 60.

[29] https://mana.net/14729

[30] في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى المحاولة التي قام بها آلان سيكولا لدحض الفكرة القائلة بموضوعية الصورة الفوتوغرافية وحيادها وهو التصور الحداثي الشائع عن الفوتوغرافيا، انظر:

Sekula, Allan, Photography Against the Grain: Essays and Photo Works 1973–1983 (Halifax, NS: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1984).

ومن منطلق مشابه لسيكولا ينتقد جويل سنايدر Joel Snyder المبادئ التي وضعتها الحداثة للتصوير الفوتوغرافي بوصفها شروطا ينبغي على المصور الالتزام بها بغية إنجاز فوتوغرافيا صادقة، انظر:

Snyder, Joel and Neil Walsh Allen, “Photography, Vision, and Representation,” Critical Inquiry 2 (1975).

[31] ديفيد هارفي، حالة ما بعد الحداثة، ترجمة محمد شيا. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005، ص 23 .

[32] عن عبد الحميد، شاكر، عصر الصورة (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، 2004) ص 405.

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

رأى الطيار كينيث أرنولد، في 24 يونيو 1947م، تسعة أجسام هلالية الشكل تحلق بالقرب من جبل رينييه في ولاية...

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.