كيف تربي طفلًا قادرًا على التحمّل | من «سايكي»

أعد تلك المروحية إلى الحظيرة ودع أطفالك يجدون طريقهم بأنفسهم، استقلاليتهم ستدهشك على الأرجح.

عرفت الفلسفة في القرن الثّامن عشر مع ثورةً دعاها «إمانويل كَنت» في كتابه «نقد العقل الخالص»: «الثورة الكوبرنيكيّة في الفلسفة»، ولكنْ في ثمانيّات القرن الماضي برزت في الأفق الفلسفيّ ثورةٌ جديدةٌ في «التّقليد التّحليليّ» (Analytic tradition) اصطلح على تسميتها بـ«الثورة الكريبكيّة» (Kripkean Revolution) نسبةً إلى صاحبها «سول كريبكي» (Saul Kripke)؛ وهو عالمُ منطقٍ وفيلسوفٌ أميركيٌّ استطاع في كتابه «التّسمية والضّرورة» (Naming and Necessity) أنْ ينقد «النّظريّة الوصفيّة للمعنى» (Descriptive theory of meaning) التي هيمنت على الفلسفة منذ أوائل القرن العشرين، محدثًا بذلك تغييرًا جذريًّا في نظريّة المعنى وتحديدًا في «النّظريّة المرجعيّة غير المباشرة للمعنى» (Mediated Referential Theory) والفهم الدّلاليّ لأسماء العلم. وقبل الغوص في إنجازات كريبكي لا بدّ من توضيح النّظريّات السّابقة في مسألة المعنى، وتحديدًا نظريّتا فريغه وراسل.

فريغه وتفنيد النّظريّة المرجعيّة المباشرة في المعنى

يُشكّل سؤال «ما هو المعنى؟» إشكاليّةً كبرى في علم الدّلالة (Semantics) وفلسفة اللّغة، وقد برزت النّظريّة المرجعيّة المباشرة في المعنى (Direct Reference theory of Meaning) على أنّها جوابٌ بديهيٌّ على هذا السّؤال المطروح سابقًا.

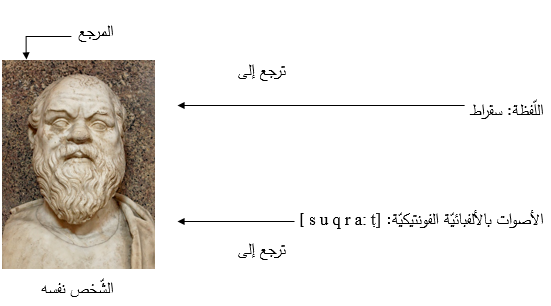

تدور هذه الإشكاليّة حول فكرةٍ مفادها أنّ معنى الكلمة أو العبارة هو الشّيء الحقيقيّ الذي تمثّله في العالم الواقعيّ؛ مثلاً لفظة «كلب» ترجع إلى كلب، واسم العلم «المتنبّي» يرجع إلى الشّاعر المتنبّي (أي الشّخص نفسه). لذا إنّ الأصوات أو الألفاظ تعود إلى مرجعٍ (Reference) هو الشّيء نفسه، وتبعًا لهذه النّظريّة يمكن للعقل تفسير دلالة الكلمات والتّعابير من خلال معرفة ما تمثّله في العالم الواقعيّ، أي تبيان قيمة صدقها (Truth-value) من حيث الدلالة – هل هي صادقةٌ أم كاذبةٌ.

لكنّ هذه النّظريّة لا تخلو من التّناقضات، فما لبث أنْ واجهها عددٌ من الاعتراضات التي اتّخذت شكلَ الأحاجي (Puzzles) والتي وضعها عالم الرّياضيّات الألمانيّ غوتولب فريغه (Gottlob Frege).

ولعلّ أهمّ الأحاجي تلك المتعلّقة بكوكب الزّهرة (Venus)؛ فلكوكب الزّهرة لفظتانِ باللاّتينيّة هما «هسبيروس وفوسفوروس» (Hesperus and Phosphorus)، وتعني لفظة هسبيروس نجمة المساء (أي كوكب الزّهرة في المساء)، أمّا فوسفوروس فتشير إلى نجمة الصّباح (أي كوكب الزّهرة نفسه، ولكن في الصّباح)، وإليكم هذه الأحجية:

هسبيروس هو هسبيروس؟

هسبيروس هو فوسفوروس؟

شرح الأحجية

ولتبسيط الأحجية سأستبدل هسبيروس بـ«A» فوسفوروس بـ«B»، فنصبح أمام المعادلتين التّاليتينِ:

A =A?

A = B?

إذا سألنا أحدًا هل الرّمز A يساويA (A =A )؟ سوف يجيب هذا الشّخص تبعًا للمعرفة الماقبليّة (a priori)، أي الفطريّة والمستقلّة عن التّجربة، بـ”نعم”. كذلك إذا طُرح هذا السّؤال باستخدام لفظة “هسبيروس” مكان الرّمز A لحصلنا على الجواب نفسِه. أمّا إذا سألنا هل A يساوي B (A = B)؟ أو هل هسبيروس هو فوسفوروس؟ لكان الجواب بطبيعة الحال الفِطريّة: “كلاّ”.

وهذه المعطيات تطرح مشكلةً مهمّةً لأنّ «قانون الهُويّة» (Law of identity) يعتبر أنّ العبارتين لا تختلفان في المعنى، أي إنّ القضيّتين تشيران للشّيء نفسه (A =A هي نفسها A =B). ولكنّ جواب الأولى يختلف عن الثّانية ما يؤدّي إلى اختلافٍ في المعنى، لأنّ القضيّتين جاءتا في حالتين مختلفتين. فماذا نسمّي الحالة التي تأتي بها اللّفظة وتعطيها معناها؟

مفهوم «اتّجاه المعنى»

إنّ للمعنى اللّغويّ (Linguistic meaning) بُعدٌ آخرٌ مختلفٌ عن البعد المرجعيّ، هذا البُعد الآخر يسمّيه فريغه «اتّجاه المعنى» (Sinn)، وقد ميّز بينه وبين مرجع الكلمة في مقاله الشّهير «عن اتّجاه المعنى والمرجِع» (Uber Sinn und Bedeutung).

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ لفظة «معنى» العربيّة قد تُستخدم للدّلالة على المعنى الكلّيّ للّفظة (The Meaning)، وعلى اتّجاه المعنى (Sinn) الذي يترجم إلى الإنكليزيّة بـ(Sense). ومنعًا للالتباس اعتمدتُ على ترجمة «اتّجاه المعنى» لدقّتها في نقل المصطلح الأجنبيّ بأمانةٍ للعربيّة، وسأستخدم معادلةً رياضيّةً لتوضيح هذا المفهوم. فلنقارن بين هاتين المعادلتين:

(1) 15 = 15.

(2) (3´22) + 3 = 15

المعادلة (1) واضحةٌ، يمكننا أنْ نلاحظَ أنّها صحيحةٌ تلقائيًّا.

بينما المعادلة (2) تتمايز بأنّها تستدعي القيام ببعض الحساب كي نتبيّن أنّها صادقةٌ.

المعادلة (1) لا تضيفُ شيئًا على المستوى المعرفيّ.

لكنّ المعادلة (2) تستطيع أنْ تعطيَنا معرفةً جديدةً.

فالرأي القائل بأنّ المعنى هو المرجع يشوبه الخطأ، لأنّ المعادلة (1) والمعادلة (2) لهما المرجع نفسه، أي “15”، لكنّهما يختلفان في اتّجاه المعنى. إنّ الأولى هي تحصيل حاصلٍ، أمّا الثّانية فتحمل تركيبًا دلاليًّا مختلفًا في عناصرها، أي إنّنا نعبّر عن الشّيء المرجِع نفسِه “15” ولكنْ بطريقتين مختلفتين.

إذن إنّ “القيمة الدّلاليّة” (Semantic Value)، أي قيمة الصّدق، تختلف بين الأولى والثّانية، لذلك يُدخل فريغه مفهوم «اتّجاه المعنى» الـ(Sinn) وهو الطّريقة التّي من خلالها يُعطى لنا هذا المرجع (Bedeutung).

راسل ونظريّة الأوصاف المحدّدة

هكذا أنشأ فريغه نظريّةً جديدةً للمعنى هي النّظريّة المرجعيّة غير المباشرة، لكنّ هذه النّظريّة الجديدة لم تسلَمْ من التّعليق والتّنقيح، وأوّل المنقّحين لها كان برتراند راسل (Bertrand Russell) الفيلسوف البريطانيّ الذي شنّ هجومًا على مفهوم اتّجاه المعنى (Sense / Sinn) منطلقًا من مبدأ فريغه بأنّ القيمة الدلاليّة «لأسماء العلم» (Proper Names) هو امتلاكها مرجعًا. ولكنْ ماذا يحصل إنْ امتلكت اتّجاه المعنى من دون مرجعٍ لها في الواقع؟ للإجابة على السّؤال أعطي المثل الآتي:

«سندباد كان قصيرًا»

فإذا طبّقنا مفهوم فريغه لكانت هذه الجملة:

إذن تعبّر عن فكرةٍ لا صادقةً ولا كاذبةً، أي ليس لها قيمةً دلاليّةً، وتاليًا تكون خاليةً من المعنى.

ولكنْ إذا طبّقنا مفهوم راسل:

«بطل قصص ألف ليلةٍ وليلةٍ كان قصيرًا»

وتبعًا لتحليل راسل تكون الجملة كاذبةً (الجزء الأوّل منها خياليٌّ «بطل قصص ألف ليلةٍ وليلةٍ»، وما يجري على الأوّل يجري على الجزء الثّاني منها «كان قصيرًا»)، أي لها قيمةٌ دلاليّةٌ، وتاليًا ليست خاليةً من المعنى.

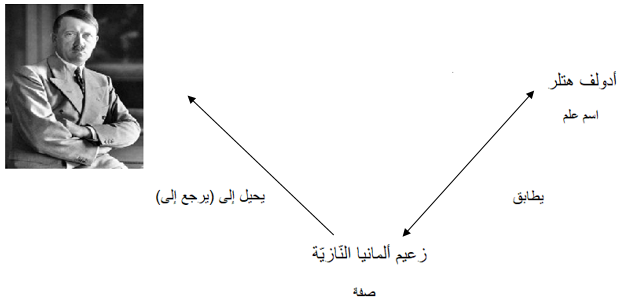

هكذا يذهب راسل إلى إنكار أسماء العلم على أنّها أسماء، فهي صفاتٌ محدّدةٌ مقنّعةٌ «Disguised Definite Descriptions»؛ كاسم الشّاعر الجاهليّ تأبَّطَ شرًّا = صفةُ الذي حمل تحت إبطه شيئًا شرّيرًا.

لذا بحسب راسل معنى اسم العلم هو مجموع الصّفات المعطاة له، أمّا المرجع فهو الشّيء / الشّخص الذي يطابق هذه الصّفات.

وبقيت نظريّة راسل في الأوصاف مهيمنةً في الأوساط الأكاديميّة حتّى حلول الثّورة الكريبكيّة، فما طبيعة هذه الثّورة؟

كريبكي والعوالم الممكنة

رفض سول كريبكي نظريّة الأوصاف، إذ بحسب هذه النّظريّة يُعرّف الاسم على أنّه مجموعةٌ من الصّفات، ولكنْ ما لاحظه كريبكي هو أنّ هذه الصّفات المنسوبة للاسم يمكن أنْ تكون أساطيرَ أو قصصًا مختلقةً لم يفعَلْها صاحبها.

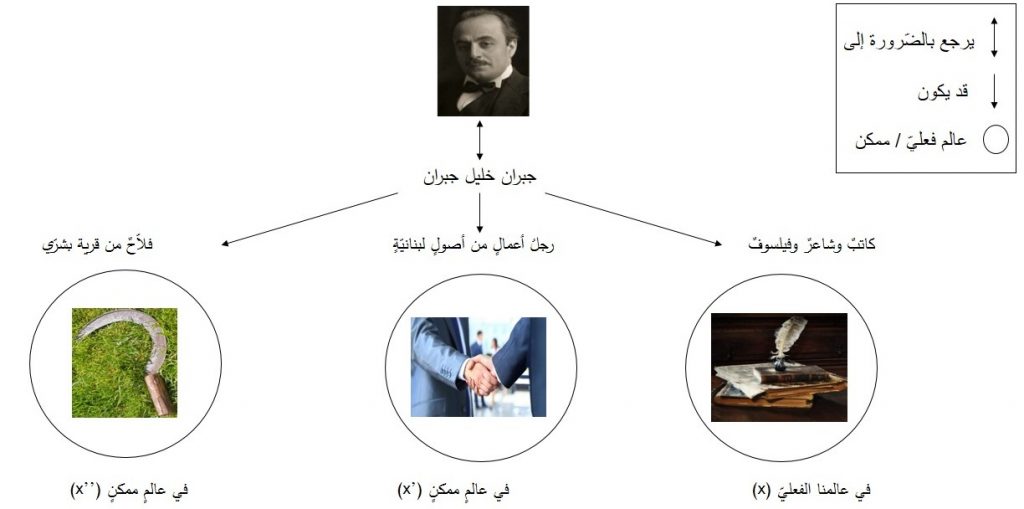

ولتوضيح نظريّته استعان كريبكي بفيلسوفٍ ألمانيّ من القرن السّابع عشر وهو «لايبنيتز» (Gottfried Leibniz)، وتحديدًا مفهومه «العوالم الممكنة» (Possible Worlds)، حيث يؤكّد لايبنيتز أنّ الضّرورة تكون حقيقةً في كلّ العوالم الممكنة؛ نحو 2 + 2 = 4، أو «العازبون جميعهم غير متزوّجين»، لأنّ العوالم الممكنة يجب أنْ تخضعَ للقوانين الكلّيّة نفسها وإلاّ أصبحت عوالم خياليّةً، بينما جملة «ربحت فرنسا في كأس العالم لكرة القدم سنة 2018» صادقةٌ في هذا العالم الفعليّ، ولكنّها قد تكون كاذبةً في عالمٍ ممكنٍ آخر، أي أستطيع أنْ أتصوَّرَ في عالمٍ ممكنٍ أنّ فرنسا قد خسرت الكأس وألمانيا قد ربحته.

وهنا تكمن عبقريّة كريبكي الذي ميّز بين الصّفات التي تتغيّر من عالمٍ ممكنٍ إلى آخر، والأسماء التي تعود بالضّرورة إلى مرجعها في العوالم الممكنة كلّها.

وبذلك نستطيع أنْ نصف الشّخص بطرقٍ مختلفةٍ في العوالم الممكنة جميعها، وإنْ تغيّرت الصّفات سيبقى الشّخص نفسه، لأنّ الأسماء ليست صفاتٍ محدّدةً مقنّعةً كما ظنّ راسل، إنّها ترجع بالضّرورة إلى مراجعها في العوالم الممكنة كلّها بعيدًا عن الصّفات المعطاة لها، ويقول كريبكي:

«معظم الأمور التي تُنسب إلى أرسطو هي أمورٌ ربّما لم يقم بها أرسطو.»

الثّورة الكريبكيّة

أمّا إذا تطرّقنا إلى أحجية فريغه حول الهويّة (هسبيروس هو فوسفوروس) لكان الحلّ الكريبكيّ هو أنّ اللّفظتين ترجعانِ إلى الشّيء نفسه من دون حاجةٍ إلى اتّجاه المعنى، لكنّ الإنسان يحتاج إلى الخبرة (Experience) لإدراك أنّهما ترجعان إلى الشّيء نفسه (كوكب الزّهرة)، أي لا يستطيع العقل ماقبليًّا (فطريًّا) أنْ يكتشفَ أنّهما يدلّان على المرجع نفسه.

وفي حلّه للأحجية توصّل كريبكي إلى أنّ «الحقيقة الضّروريّة» (Necessary Truth) لا تكون دائمًا ماقبليّةً، ففي هذه الحالة هي مابعديّةٌ (a pasteriori)، أي ترتبط بالمعطيات الحسّيّة.

هكذا في نقده للنّظريّة الوصفيّة أو النّظرة «الفريغيّة-الرّاسليّة» (Fregean-Russellian View) القائمة على وساطةٍ بين وعينا والعالم الواقعيّ (اتّجاه المعنى عند فريغه، والصّفات المحدّدة عند راسل) أنشأ كريبكي على أنقاضها نظريّةً جديدةً في المعنى، وتحديدًا في الأسماء، عُرفت بـ«النّظريّة المرجعيّة السّببيّة» «Causal Referential Theory». في هذه النّظريّة دافع كريبكي عن «الماهيّة» (Essentialism)، أي الأشياء تملك جوهرًا بغضّ النّظر عن صفاتها المتغيّرة، وكذلك عن «الضّرورة المابعديّة» (a pasteriori necessity) القائلة بوجود بعض الحقائق الضروريّة التي يكتشفها العقل بالتّجربة، فأحدث كريبكي بذلك ثورةً وتغييرًا راديكاليًّا لا يزال صداه يثير الجدالات في الأفق الفلسفيّ.

__________________________

References

– Frege, Gottlob, the Frege Reader, Edited by Michael Beaney, Blackwell Publishing: UK, 1st 1997.

– Kenny, Anthony: A New History of Western Philosophy, volume 4, Philosophy in the, Oxford University Press, 2006.

– Lycan, William G., Philosophy of Language a contemporary introduction, Routledge Editions: London, 2nd edition, 2007.

– Miller, Alexander, Philosophy of Language, Routledge Editions: New York and London, 2nd edition, 2008.

– Morris, Michael, an introduction to the Philosophy of Language, Cambridge University Press: 2007.

– Noonan, Harold, Routledge philosophy guidebook to Kripke and Naming and Necessity, Routledge Editions: London, 1st edition, 2013.

– Russell, Bertrand, Logic and Knowledge, essays 1905 – 1950, Spokesman: England, 2007.

أعد تلك المروحية إلى الحظيرة ودع أطفالك يجدون طريقهم بأنفسهم، استقلاليتهم ستدهشك على الأرجح.

الإبداع يتخلل الحياة، ويمكنه مثل الحب أن يكسر قلبك.

يتطلَّب خلقُ الفنّ تخطّيَ قدرتِكَ على عدم التصديق، وتركيزَك على اللحظة الحالية، والانفتاحَ على حدوثِ أمورٍ غيرِ مُتوقَّعة. وكذلك الأمر...

صدر فيلم «لا تنظر إلى أعلى» Don’t Look Up عام 2021 من إخراج آدم مكاي (Adam McKay)، وهو فيلم أمريكي...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.