الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

من المُشاع بين الباحثين والمُهتمِّين بالفلسفة قولٌ بنُدرة الفلسفات الأصيلة بين العرب، وأنَّ غالب مَن يهتمّ بالفلسفة مِنَّا يكتفي بالاستيراد من الآراء والفلسفات الغربيَّة، أو ينتحلها انتحالاً، أو يستظلُّ بظلِّ كبير مثل الحداثة أو فلسفات ما بعدها. هذا الرأي المُشاع هو امتداد لرأي المُستشرقين ومُؤرِّخي الفلسفة الغربيِّين المشهور عن انتفاء الفلسفة عن العقل العربيّ قديمًا وحديثًا، لأنَّ العقل العربيّ -في رأيهم- ليس عقلاً فلسفيًّا ولا يستطيع إنتاج فلسفة.

لكنَّ هذا القول يقابله قولٌ آخر بوجود جهود فلسفيَّة تأسيسيَّة لإيجاد فلسفة أو بناء فلسفيّ مُتكامل عربيّ حديث -فضلاً بالقطع عن ردِّه عن القديم، ومناقشة رأي المستشرقين والغربيين هذا يطول وهو معروض في الكتب-. لكنَّنا قبل أنْ نُقرِّر أمرًا لا بُدَّ أنْ نستجلي حقيقته، ونطلع على مُفرداته؛ وهذا معناه بحث ودراسة تلك الجهود الفلسفيَّة العربيَّة الحديثة، وعرضها إنْ لمْ تكنْ معروضةً.

وهنا يقف أمامنا قول أو ادعاء آخر هو أنَّ المحاولات لصناعة فلسفة عربيَّة -أيْ نابعة من عقل عربيّ وبلسان عربيّ- تكون غير كاملة؛ أيْ ليست في صورة “مذهب فلسفيّ” أو فلسفة كاملة تتسم بالنَّسَق الفلسفيّ. وهذا الرأي قد يبدو صحيحًا من جهة، لكنَّ عُذر تلك المحاولات الفلسفيَّة أنَّها تتسم بالجُهد الفرديّ مثل جهود د/ زكي نجيب محمود في آخر حياته لصياغة فلسفة عربيَّة تجمع الموروث بالحديث، وجهد مالك بن نبيّ في نواحٍ أخرى وغيرهما. وهذا ليس ذنبًا في تلك الفلسفات؛ فليستْ كلُّ فلسفة وُلدتْ قائمةً على سوقها، بل هناك كثير منها تمَّت عمليات بناء نسقه الفلسفيّ بلاحقِينَ للرأس التي أسَّست، وهناك فلسفات بُثَّتْ فيها الرُّوح من عدم وأُعيد إحياؤها من جديد.

فلماذا لا نفعل هذا مع نماذج فلسفاتنا العربيَّة الحديثة؟! الأمر سيقتضي الجهد -وهناك جهود في هذا الباب بدراسات مُفردَة أو من خلال رسائل جامعيَّة- في استطلاع كلِّ النماذج التي حاولتْ إقامة فلسفة كاملة، أو وضعتْ بذرة نسق فلسفيّ. وهذا ما سنحاول معًا عمله في هذا النموذج الاستطلاعيّ لفلسفة عربيَّة من واقع العرب تنبثق، لا من خارج عنها تُفرض.

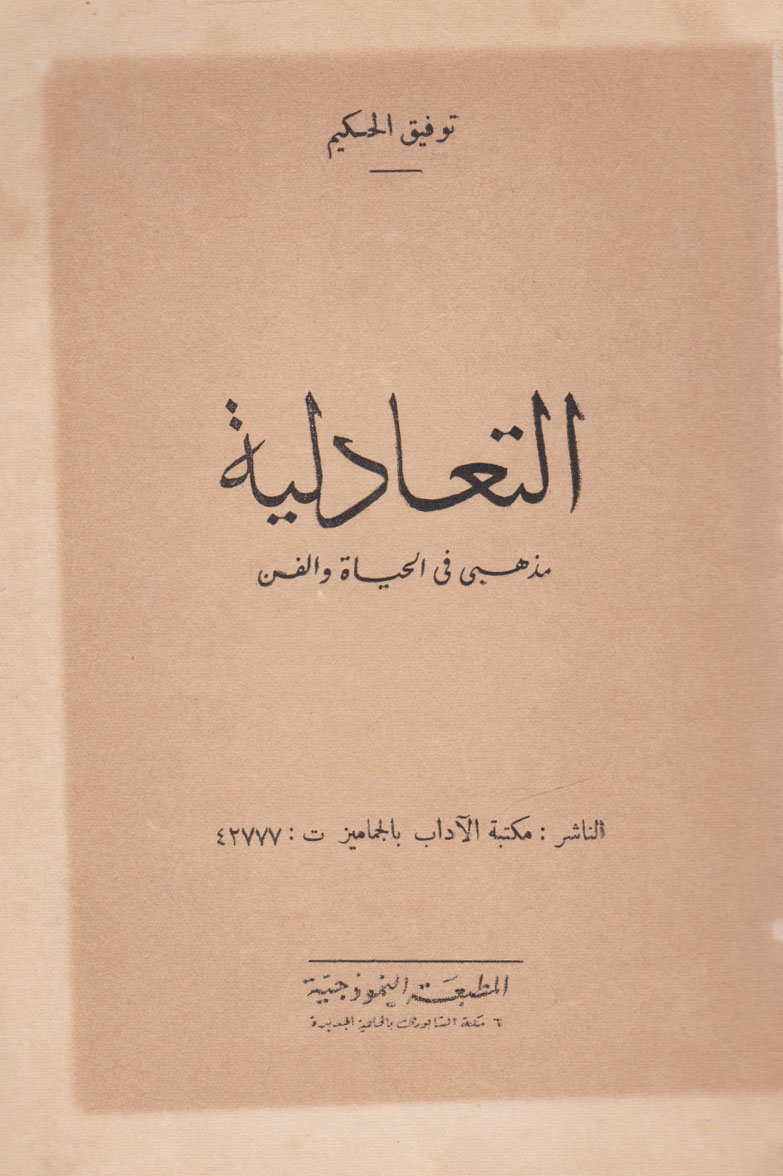

يعدُّ الأديب والمُفكر الكبير “توفيق الحكيم” (1898 – 1987) من أصحاب الريادة المُعاصرين في تقديم محاولة فلسفيَّة تنطق باللغة العربيَّة. هذه الرؤية قد عابها غيابُ التركيب عنها والبناء النسقيّ؛ فجاء الكثير منها في صورة نظرات فكريَّة، أو رُؤى جزئيَّة، أو تحليلات لمْ ترتقِ لتُكوِّن “فلسفة” كاملة أو شبه كاملة. لذلك اخترت أنْ أركِّب تجربة الحكيم الفلسفيَّة، التي دوَّنها في كتابه “التعادُليَّة”.

و”التعادليَّة” كتاب فكر فلسفيّ أنشأه الحكيم ردًّا على سؤال أرسله قارئ جادّ؛ يستفسر فيه عن فلسفته ومذهبه في الحياة. فكتب هذا الكتاب ليعرض مذهبه في الحياة. والكتاب يقع فيما يربو على مائة وثمانين صفحة من القطع المتوسط، يسبقه مقال د/ زكي نجيب محمود عن الكتاب. وهو في الأصل كتابان؛ “التعادليَّة” وهذا كتبه عام 1955م، وكتاب “الإسلام والتعادليَّة” وهذا أضافه للكتاب عام 1982م. وقد اعتبرتهما في التركيب كتابًا واحدًا؛ لأنَّ الأستاذ المؤلف أقرَّهما وحدةً كاملةً.

في البدء وقفَتْ أمامي مشكلة منهجيَّة؛ فالحكيم في كتابه لم ينظُمْ فلسفته، بل نثرها مُنجَّمةً بين ثنايا الكتاب. وعرض كميَّة بالغة الضخامة من الرؤى الجزئيَّة، التي قد تتبيَّن لعين غير المُتفحِّص أنَّها منفصلة، لكنَّها كلَّها تنتظم في بناء كبير. فكان للاستطلاع طريقان؛ إمَّا عرض التجربة عرضًا مُماشِيًا لفصول الكتاب -كما فعل د/ زكي في المقدمة-، ويضيع علينا نظم فلسفة وبناء نسق، وإمَّا أنْ أحاول إضافةً منهجيَّةً تؤدي إلى عرض التجربة الفلسفيَّة في صورة نسقيَّة -وهذا هو الأشقّ-.

لذلك عمدت إلى استخدام “المنهج التركيبيّ”؛ لألملم شتات ما فرَّقه “الحكيم” في محاولة لزيادة رؤيته وضوحًا. مُلتزمًا بما أورده دون تدخل من قِبَلي، سوى التقسيم والمنهج الضامّ. وقد اخترت لتركيب فلسفة “التعادُليَّة” تقسيمَها على حسب التقسيم المدرسيّ للفلسفة حسب مباحثها عمومًا؛ فجاءتْ “تعادليَّة الوجود”، “تعادليَّة المعرفة”، “تعادليَّة القِيَم”. بعدما استخلصتُ معنى “التعادليَّة”، وقانون النظرية، وسماتها، ومظاهر أهميتها. فالفكر له والتقسيم والمنهج لي. لكنْ سأبدأ بتحليله لأسباب عدم وجود فلسفة عربيَّة إسلاميَّة حديثة، فذلك هو سبب إقامته هذا المذهب. ولنْ أستطيع مناقشة أيّ من أفكاره لضيق المقام عن المناقشة، وليكُنْ لها حيز آخر في جهود تكمل تركيب الفلسفة. وأتمنى أن أكون وفقت إلى الصواب.

أولاً: غياب الفلسفة عند العرب سبب إقامته فلسفة:

في البدء تساءل “الحكيم”: لماذا لمْ تظهر عندنا فلسفة؟! .. فالفلسفة الموجودة في عالَمنا العربيّ إمَّا فلسفة غربيَّة نرتديها صُنعتْ في الخارج، وإمَّا مادة دراسيَّة نحشو بها رؤوسنا بلا فهم حقيقيّ. وقد أجاب بالآتي:

ويستخلص من هذا أنَّ المسلمين اليومَ واقعُهُم مليءٌ بالصراعات والحروب، وسُمعتهم مُرتبطة بالتردِّيْ الحضاريّ. وهذا يوجب عليهم إعمال العقل، وإيجاد فلسفة خاصة بهم تنتشلهم من التشتت والضياع، وتساعد على توحيدهم. بدل الفلسفات التي يستوردونها من الخارج، وهي غير مناسبة لهم؛ لأنها وليدة حضارتها هي.

إنَّ خصوصيَّة الفلسفة الإسلاميَّة نابعة من أنَّها تتعامل مع عالَمَيْنِ لا عالَم واحد. فالفلسفات الحديثة تنظر فقط إلى عالَم المادة؛ لأنَّ جميعها فلسفات ماديَّة بامتياز. أمَّا الفلسفة الإسلاميَّة فيجب أن تنظر إلى الدنيا والآخرة، إلى عالَم الشهادة وعالَم الغيب. وهذا مَكْمَن الصعوبة فيها. فالإسلام أمر بالسعي في الدنيا كأنَّك تعيش أبدًا، والسعي للآخرة كأنَّك تموت غدًا.

ثانيًا: فلسفة “التعادليَّة” عند “توفيق الحكيم”:

لذلك رأى الحكيم أن يقدم رؤية فلسفيَّة إسلاميَّة جديدة. تكون لبنةً لفلسفة الأمة في العصر الحديث. فاقترح فلسفة سمَّاها “التعادُليَّة”؛ لتصير أساسَ بناء لفكرنا. وقد اختار هذه الفلسفة؛ لأنه رأى “الله” في “القرآن” يخبرنا أنَّه صنع الدنيا بالميزان في سورة

“الرحمن”: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ(8)) وأنَّه جعل الميزان أيْ التوازن شرطَ بقائها. وأيضًا للأهميَّة القصوى التي رآها لمبدأ “التعادل”. ولذلك أقرَّها أساسًا مُرتضًى في قُربها لجوهر الإسلام.

وكي يبيِّن لنا الحكيم الأهميَّة القصوى لفلسفة “التعادُليَّة” ذهب يبحث في الكون عن مظاهرها، وأوردها على مستويات الحياة. هي:

وبذلك يلخِّص أزمة الإنسان في العصر الحديث بأنَّها اختلال في تركيبه التعادليّ.

يقول الحكيم في تعريفها الآتي نصًّا: لا ينبغي أنْ تؤخذ “التعادُليَّة” بالمعنى اللُّغويّ، الذي يفيد التساوي. بل إنَّ معنى التعادل هو التقابل. والقوة المُعادلة هنا معناها القوة المُقابلة والمُناهضة. “التعادُليَّة” هي الحركة المُقابلة والمُناهضة لحركة أخرى. و”التعادُليَّة” تفسِّر الحياة الإيجابيَّة بأنَّها: ضرورة وجود جُملة قوى تتقابل وتتوازن، مُناهضةً بعضها بعضًا في الكون والمجتمع. وأنَّ العَدَمَ يبدأ بابتلاع جميع القوى في واحد صحيح. فـ”التعادُليَّة” هي فلسفة القوة المُقابلة، والحركة المُقاومة للابتلاعيَّة. هذا ما جاء مُفرَّقًا في صفحات عدة مجموعًا هنا.

ولأنَّ “التعادُليَّة” هي فلسفة القوة المقابلة؛ فإنَّ قانونها هو “لكُلِّ وجودٍ وجودٌ مُقابلٌ، ولكُلِّ فعلٍ فعلٌ مُضادٌ”. هذا القانون هو ما يحفظ الوجود في الكون. فمُمارسة “التعادُليَّة” تستلزم وجود المتناقضات. فالحياة مُكوَّنة من عناصر، ومن العناصر ما يحاول بعضه إفناء بعض؛ سواء في الفرد بتعارُك قواه أو في المجتمع بتدافع تجمعاته.

إنَّ أداة التعادُل ومَظهره في الكون هو ردّ الفعل أو ما سمَّاه الحكيم “التعويض”. وهو: آلة التعادُل للفعل الذي انحرف إلى مداه ونهايته. فـ”التعادُليَّة” تعمل بجهاز ذِيْ مُحرِّكَيْن: ردّ الفعل، والتعويض. ومظاهر التعويض كثيرة؛ فكلُّ ضعفٍ تعوِّضُهُ قوة، وكلُّ نقصٍ تقابلُهُ زيادة. فالنحلة رقيقة الجناح، ولكنَّها حادة الإبرة، وثقيل الجسم غالبًا يكون خفيف الظلّ، وفقيرة الجمال كثيرًا ما تكون غنيَّة النفس أو الخصال أو العقل. فالشرُّ والضعف والنقص حالات لا يمكن أن تقوم دون وجود أضدادٍ تعادلُها. وكلُّ المشكلة أنَّ الإنسان وحدَهُ هو مَن يجهل تلك الحقيقة، مع إدراك الحيوان لها بغريزته.

ويمكنُ أن نجمل سمات التعادليَّة في أنَّها فلسفة رؤية للكون ثابتة فيه راسخة، وأنَّها سرُّ استمراريَّة الحياة، وأنَّها حركيَّة ديناميكيَّة وليستْ ثابتة جامدة. لكنَّها تأتي أحيانًا في شكل جولات. وأنَّها تطوريَّة والتطوُّر لا يعني السَّيْر إلى الأمام سَيْرًا مُطرَدًا، لكنَّه التقدُّم خلال اختباراتِ وعقباتِ الفعل وردّ الفعل.

أمَّا عن صُلب فلسفة “التعادليَّة” فهذه هي إحدى كُبريات النقاط التي تدخلت في عرضها تدخلًا مباشرًا. إذ سأعرضها حسب التقليد المدرسيّ في الفلسفة العامة. بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام تقابل المباحث الثلاثة في الفلسفة. وهي “تعادليَّة الوجود” فيها ما يتعلق بمبحث الوجود من النظريَّة، و”تعادليَّة المعرفة” ما يتعلق بمبحث المعرفة، و”تعادلية القِيَم” ما يتعلق بمبحث القِيَم. وهذه من فضلى الطرق التي عنَّتْ لي لعرض صُلب النظريَّة التي تحمل آراء الحكيم الفعليَّة.

تكاد تكون “التعادُليَّة” فلسفة وجودٍ بامتياز؛ لأنَّها قائمة أصلًا على أساس الوجود وتوازنه. فأصل الفلسفة مُثبِتٌ لفلسفة الوجود، ولسؤال الوجود الأول: ما هو الوجود؟ .. أما عن السؤال الآخر: ما هو العدم؟ فالعدم في “التعادُليَّة” هو: ابتلاع جميع القوى في واحد صحيح. أيْ بدقةٍ هو انتفاء “التعادُليَّة”. وهذا لم يوردْهُ الحكيم. لكنَّني رأيت إثباته إكمالًا لصُلب المبحث، الذي نناقشه. ولكنه صبَّ حديثه عن الوجود في ثلاث نقاط هي:

تساءل الحكيم عن الوجود -لا عن معناه- بل عن الموجودات. فسأل: ما هو الإنسان؟ وافترض إجابة ارتضاها -مُؤقتًا-؛ وهي أنَّه هذا المخلوق المعروف لنا جميعًا، الذي يعيش فوق الأرض. وما هو التفكير؟ وافترض كذلك أنَّه حركة الوعي الذاتيّ في اتجاه مُنتظم متسلسل، أيْ منطقي. وما هي الأرض؟ وأجاب بالطريقة نفسها: هي تلك الكُرة التي نعيش عليها.

فكرة “المَوجود الأوحد”: وفيها ينقض رؤية العصر الحديث الذي رأى الإنسان إلهًا بلا شريك لهذا الكون. وذلك لأنَّه نظر للمادة فقط. ففقد بذلك “التعادُليَّة” التي لا يستقيم الأمر إلا بها. فحارب ذاته ودمَّر حضارته بحربيْنِ عالَميتَيْن. وتولَّد عن ذلك “القلقُ العامُّ” في الإنسانيَّة. هذا المرض الجمعيّ بسبب افتقاد “التعادُليَّة” في رؤية الوجود. ويعلِّل الحكيم الحديث المُطَّرَدَ عن الأطباق الطائرة بشوق الإنسان إلى مخلوقات أرقى منه، وبحثه عنها.

وإذا كان الوجود قائمًا والإنسان موجودًا، فهل هو مخلوق حرّ؟ -أدرجتُ الحريَّة في مبحث الوجود لسبب سيأتي عنده- .. يسأل، فيجيب العقل: نعمْ حُرّ. لأنَّ العقل يبحث فيجد الحيوانات تقودها معرفة سابقة دفينة فيها الغريزة؛ لذا فهي مُجبَرة. أمَّا الإنسان فلا معرفة سابقة فيه، لذلك هو حرٌّ في تصرفه واختياره لمعارفه وأعماله. ويشبه الحريَّة بحريَّة المادة في قانون “القصور الذاتيّ” في الفيزياء (الجسم المتحرك يظلّ يتحرك في اتجاهه إلا إذا تدخلت في ذلك قوى خارجيَّة). وهذه القوى الخارجيَّة في نظر العقل هي “مجموع الإرادات الأخرى المُتعارضة والمُقابلة”. وفي نظر القلب هي “الإرادة الإلهيَّة”. والإنسان حرٌّ عنده، لكنَّ حريَّته مقيدة وهذا ما لا يروق الأوربيِّين. لكنَّه يرى أنَّ الإرادة الإنسانيَّة في كفة تعادِلُها الإرادة الإلهيَّة. إنَّه حرٌّ يقاوم عوامل جبره. تلك هي “التعادُليَّة”.

الحكيم يقرُّ المعرفة وأنَّها مُمكنة، لكنَّه في هذا المبحث ثنائيّ المستوى حيث يجمع بين المُدرِك (العقل والقلب)، والمُدرَك وهو النموذج الذي يستقي منه المُدرِك. وأدوات المعرفة عنده هي:

و”التعادُليَّة” في هذا المبحث بين العقل والقلب. فالعقل في كفَّة يعادله القلب في كفة؛ بهذا التعادل بين وسيلتَيْ المعرفة يحيا الإنسان.

تقوم فلسفته في هذا الجانب على أعمدة أساسيَّة نصوغها في:

ونلاحظ قبل الختام أنَّ أخلاق الحكيم منظومة اجتماعيَّة؛ أقصد لا تقوم إلا بوجود اثنين فأكثر. فلا أخلاق للفرد إلا مع الغير.

وعن دور “التعادليَّة” في بناء المجتمع واستمراره يقول “الحكيم” في الكتاب: “مَن يدري حقيقة ما نسمِّيه النور والظلام، الارتفاع والانخفاض، العُمق والخفَّة، الدسامة والرِّقة؟! .. لعلَّها كلَّها، على اختلافها، حركات ضروريَّة لتكون الحياةُ حياةً”. هذا هو دور “التعادُليَّة” في العالَم. ولعرض هذا نأتي بنماذج “التعادُليَّة” عنده في نواحي المجتمع كافة. مُختصَرَةً قدر الإمكان.

الحكيم خصَّصَ لمظاهر “التعادُليَّة” في “الإسلام” فصلًا كبيرًا نسبيًّا. ونقسم أهمَّ مظاهر “التعادُليَّة” في “الإسلام” حسب المتعارف عليه في الديانات؛ من حيث انقسامها إلى عقيدة وشريعة< ليُمكنَنا لمَّ شتات المظاهر.

أولًا: دعوة “التعادُليَّة” في العقيدة بين:

ثانيًا: “التعادُليَّة” في الشريعة بأمور:

وهكذا مضى يستطلع “التعادليَّة” في “الإسلام”. ولكنَّ أهمَّ قاعدة في تعادُليَّته أنَّه “لا طغيانَ لوجود على وجود آخر”. من أجل هذا قامتْ “التعادليَّة” تبشِّر بالتسامح وتدعو إليه. على قلم وفي فكر أديبنا الكبير الأستاذ “توفيق الحكيم”.

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.