طيفُ الحقيقة | ديفيد ولبِرت | تحرير: كاميرون – آلان ماكين

ترجمة: شريف بقنه - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري قد لا يُمكِن للعِلم والرياضيات القبضَ على الكون الماديِّ بشكلٍ كامل. هل...

“أَطلِق متتالية سبلينتر !”

سنة 2043 كان “جايمس كول”، يتحضّر للسفر عبر الزمن في مهمّة لتحديد مصدر وباء مميت (Kalavirus) يكاد يقضي على الجنس البشري، بعد سماعه تسجيلًا صوتيًّا تركته الطبيبة “كاسي رايلي” تقول فيه:”إنّ المسؤول عن انتشار الوباء هو ليلاند غوينز صاحب شركة ماركريدج”.

إذا كنت من بين الملايين الّذين انجذبوا مؤخّرًا – مع انتشار كوفيد-19 – إلى أفلام الفيروسات ونهاية العالم، فربّما تكون قد شاهدت المسلسل الأمريكيّ “12 قردًا” (12 Monkeys) الّذي يمتدّ على أربعة أجزاء، والمستوحى من فيلم يحمل العنوان نفسه (12 Monkeys, 1990) ومن فيلم فرنسيّ قصير (La Jetée, 1962)، الّذي تدور أحداثه في أعقاب الحرب العالمية الثالثة عندما اتّخذ عدد قليل من الناجين مأوى تحت الأرض خوفًا الآثار المميتة للنشاط الإشعاعي…

قد يكون السفر عبر الزمن أكثر المخيال توظيفًا في الروايات وأفلام الخيال العلميّ…تخيّل أنّه بإمكانك إعادة كتابة التاريخ وتغيير مسار الأحداث ! ما الّذي يمكن أن يحدث لو تمكّنت من قتل المريض رقم صفر الّذي سبّب بانتشار الجائحة الجديدة؟ هل يمكن أن يتغيّر المستقبل؟ ماذا لو تمكّنت ببساطة أن تبدّل مجرى الوقائع الّتي دفعتك لاتّخاذ قرار ما؟ يتحدّث الجميع عن الزمن، فهو مركز كل شيء من التاريخ مرورًا بالعلوم وصولًا إلى الأدب والثقافة والموسيقى. إنّه في الواقع، الاسم الأكثر شيوعًا في قاموس أكسفورد !

بهذه الشمولية يتناول مسلسل “12 قردًا” موضوعات مختلفة ومتنوّعة مرتبطة بالزمن، جاعلًا كلّ نظريّات السفر عبر الزمن ممكنة ومحذّرًا من العواقب والآثار الفادحة الّتي يمكن أن يسبّبها أيّ تلاعب في التسلسل الزمني، سواء على المستوى الميتافيزيقي أو الحضاري-المادّي؛ لم يكتف المخرجان تيري ماتالاس وترافيس فيكيت بإعادة تخيّل كيفيّة “السفر عبر الزمن” وحسب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فجعلوا “السفر عبر الزمن” يدخل في عمق النسيج السردي، في حبكة معقّدة عن الزمن نفسه، وعن السببية (Causality) والحالة البشرية وتقنيات التعزيز البيولوجيّ. ويخرج المسلسل عن البناء الدرامي العاديّ، إلى البناء السردي المعقّد الّذي يعتمد على تعدّد العقد والحبكات الملتوية. في عدد ضئيل من الشخصيات، يأخذنا مسلسل “12 قردًا” في رحلة مذهلة عبر الزمن، حيث تلبس الشخصيات هويّات مختلفة؛ فتمارس أدوارها ببراعة بحسب تقاليد الزمن وطبيعة المهمّات الانقاذيّة.

لقرون، فكّر الفلاسفة والعلماء في ماهية “الزمن”. وحتى يومنا هذا، لم نجد إجابات واضحة “هل كانت هناك بداية للزمن؟ هل ستكون هناك نهاية؟ هل الكون لانهائي؟ هل هناك أكوان متوازية؟”. بالرّغم من طبيعة الزمن الغامضة، إلّا أنّه يمكننا أن ننظر إلى الأدبيّات الّتي تناولت مسألة “السفر عبر الزمن” بطريقة منطقيّة. ولعلّ أبرز ما يمكن يناقش في هذا الصدد، النظريّات العلميّة الّتي تدافع أو تدحض فرضيّة “السفر عبر الزمن” و”المفارقات المنطقيّة” الّتي تعترض البحث الفلسفي-العلمي، فضلًا عن الآثار الأخلاقية الّتي يمكن أن يسببّها “السفر عبر الزمن”.

مفارقة الجدّ والنظريّات التجريبيّة

بدأ الفيزيائيّون في السنوات الأخيرة يصبّون اهتمامهم على تناول النظريّات العلميّة الموظّفة في أفلام الخيال العلمي. يمكن اعتبار هذا الاهتمام بمنزلة نقد يوازي الاهتمام الّذي أولاه كتّاب السيناريو للفيزياء خصوصًا. لقد وظّفت أفلام الخيال العلميّ التجارب الفكريّة الأكثر غرابة في عالم الفيزياء (الثقوب الدوديّة، المنحنيات الزمنيّة المغلقة، التفرّدات الزمكانيّة، المادّة المضادة وما إلى ذلك…) في سرديّات أبوكاليبسيّة مختلفة…في هذا السياق، يبدو أنّ السّؤال الّذي شغل اهتمام الفيزيائيين هو ما إذا كانت السيناريوهات الموصوفة على هذا النحو، تمثّل احتمالات نظريّة ممكنة.

في الخمسين سنة الماضية كان هناك العديد من التفسيرات الفلسفيّة والعلميّة لما يُسمّى بالسفر عبر الزمن؛ يأمل كلّ اتّجاه في حلّ المفارقات الّتي تعترض هذه المسألة، باستخدام أدوات مستقلّة؛ تقترح الفلسفة أنّ القيود المنطقيّة والمفاهيميّة، يجب أن تحدّد إمكانية السفر عبر الزمن، بينما يفرض النهج العلمي الملاءمة بين السفر عبر الزمن وقوانين الطبيعة.

إن أهم اعتراض على الاحتمال المنطقي للسفر عبر الزمن وتحديدًا السفر إلى الوراء أي إلى الزمن الماضي، يكمن في ما يسمّى ب “مفارقة الجد” (The Grandfather Paradox). لقد أقنعت هذه المفارقة الكثير من النّاس أنّ السفر عبر الزمن أمرٌ مستحيل.

تأتي المفارقة بسرديات مختلفة وهذه النسخة الكلاسيكيّة: قرّر المسافر عبر الزمن “X” لسبب ما، العودة إلى الماضي لقتل جدّه وهكذا لن تلد جدّته والده أو والدته، وتاليًا لن يتمكّن أبوه وأمّه من إنجابه، يعني أنّه لن يكون له وجود ولن يتمكّن من قتل جدّه، وهكذا سيظهر جدّه مرّة أخرى وسيسافر هو مجدّدًا لقتله…تستمر المفارقة بالدّوران في حلقة مغلقة بلا حلّ.

الفكرة تكمن في أنّ السفر إلى الماضي مستحيل، لأنّه إذا حدث ذلك، فسيحاول المسافرون عبر الزمن القيام بأشياء مثل قتل أنفسهم أو أجدادهم….ولكن إذا كان السفر عبر الزمن ممكنًا، فلن يتبقّى عندئذٍ شيء يمنع حدوث هذه الحالات المماثلة. لذلك يجب أن نرسم خطوطًا حمرًا، بحيث يكون من المستحيل على شخص ما، الدخول في مثل هذه المواقف. ولكن ما الّذي يضمن نجاح هذه المحاولة ؟

في منظور أوسع، تشمل “مفارقة الجدّ” كلّ تغيير يمكن أن يُحدثه مسافر افتراضيّ عبر الزّمن في الماضي. في عالمنا الّذي يتميّز بالكثرة والتعدّد والفوضى والعلاقات السببيّة المعقّدة، لا نعرف ما هي عواقب أو تأثير أيّ تغيير على المسار الزمكاني للأحداث. وبما أنّ فرقًا بسيطًا يمكن أن يسبّب سلسلة من الكوارث وتغييرات في ديناميكية الأحداث وسلوكيّات الكون – وهذا ما يعرف بـأثر الفراشة (Butterfly Effect) – فلا يمكننا معرفة ما تحدثه خطوة خاطئة لمسافر افتراضيّ عبر الزمن.

يبدو أنّ السفر إلى الماضي يؤدّي إلى ظهور معضلات ومفارقات منطقية كثيرة؛ لقد تحدّى المفكّرون هذه المفارقات سعيًا إلى كسر جلقاتها أو على الأقلّ تجنّبها، من خلال إجراء بعض التعديلات على مفهوم الإرادة الحرّة. لكن هذا لن يكون ضروريًا بحسب بعض العلماء؛ وقبل أن نستعرض حلولًا لمفارقة الجدّ، سأعرض لكم بعض النظريّات العلميّة، الّتي ستساعدنا على فهم طبيعة الزمكان (Space-time) عمومًا وبخاصّة زمكان مسلسل “12 قردًا”.

يرى المنظور النيوتوني للكون أنّ الزمن مطلق (Absolute)، مثل الفضاء والحركة، يمكن للمرء قياس الفاصل الزمني بين حدثيْن، وهذا القياس لا يتغيّر من شخص لآخر. إلّا أنّه وفقًا لمنطق أينشتاين، تؤكّد النسبية الخاصّة (Special Relativity) أنّ الفاصل الزمني بين حدثيْن، يتغيّر من مراقب إلى آخر، بحيث يعتمد على السرعة النسبية للجمل المرجعية (Referential System) للمراقبين. كما يمكن لحدثيْن متزامنيْن، أن يحدثا في الوقت نفسه في مكانيْن منفصليْن ضمن جملة مرجعية، وأن يكونا غير متزامنيْن متعاقبيْن بالنّسبة إلى مراقب في جملة مرجعية أخرى. يعني ذلك أنّ القياس نسبيّ ويعطي نتائج مختلفة بحسب المراقب والجملة المرجعيّة.

وفي الوقت نفسه، تتوسّع النسبية العامة في النسبية الخاصة، حيث تتضمن أطر غير عمودية (أو أطر مرجعية ليس لها سرعة ثابتة) فتقدم لنا النسبيّة الخاصّة، فكرة مفادها أنّ الزمكان ليس خطيًا ولكنه منحنى (دائري(. في “12 قردًا”، ينحني الزمن ليشكّل حلقة مغلقة، حيث كلّ تغيير في الزمن له في نهاية المطاف آثار هائلة على العلاقة السببيّة الّتي تنطوي عليها الأحداث في الكون. كيف تؤسّس الأفكار العلمية حول السفر عبر الزمن في الكون عمومًا وفي كون “12 قردًا”؟

يتمّ تمثيل إمكانية السفر إلى الماضي رياضيًّا، من خلال وجود منحنيات شبه زمنية مغلقة (Closed Timelike Curves) أو (CTC) وتعتبر حلًّا لمعادلات نطريّة النسبيّة العامة. في علوم الفيزياء الحسابية، يُعرّف المنحنى شبه الزمني المغلق على أنّه مسار فريد يجري فيه جسم مادي في الأبعاد الأربعة (x,y,z & t) في فضاء زمكانيّ مغلق بحيث يعود فيه الجسم إلى نقطة البدء. وكان أوّل من طوّر هذه الفكرة كيرت غودل (Kurt Gödel)، في عام 1949. ومنذ ذلك الحين، تمّ العثور على حلول أخرى لمعادلات النظريّة النسبيّة العامّة، ترتكز على وجود منحنيات شبه زمنية مغلقة، مثل أسطوانة تيبلر (Tipler Cylinder) والثقوب الدودية (wormholes). ولكن إذا افترضنا وجود منحنيات شبه زمنية مغلقة، سيأخذنا هذا الافتراض إلى الاحتمال النظري للسفر نحو الماضي، ما يعيد شبح “مفارقة الجد” إلى الظهور. فما هي إذًا الأسس الّتي ينطلق منها التفكير العلمي هنا؟

بالنسبة إلى فلاسفة العلم، يتمّ الاستهزاء بالنهج التأمّلي القائم على ما يسمّى التجارب الفكريّة (Gedankenexperiment) في مقاربة مسألة السفر عبر الزمن، باعتبارها “انعكاسات لفلسفة الكرسيّ ذي الذراعيْن[1]“. يستعمل الفلاسفة التجريبيّون، الطبولوجيا ونظريّة النّسبيّة العامّة لتحديد التفرّد الزمكانيّ (Space-time Singularities) و المنحنيات شبه الزمنيّة المغلقة. وهنا يحدّد جون إيرمان (John Erman) المنطلقات الأولى أو الأسس الّتي يبدأ منها العلماء، لكي تتحقّق فرضيّة السفر عبر الزمن:

أ- أن يكون السفر عبر الزمن متوافقًا مع قوانين الفيزياء

ب- ألّا ينطوي على “سببية رجعيّة” (Backward Causality)

ج- ألّا يكون منفتحًا عل إعادة قراءة يمكن لها استبعاد إمكانية السفر عبر الزمن.

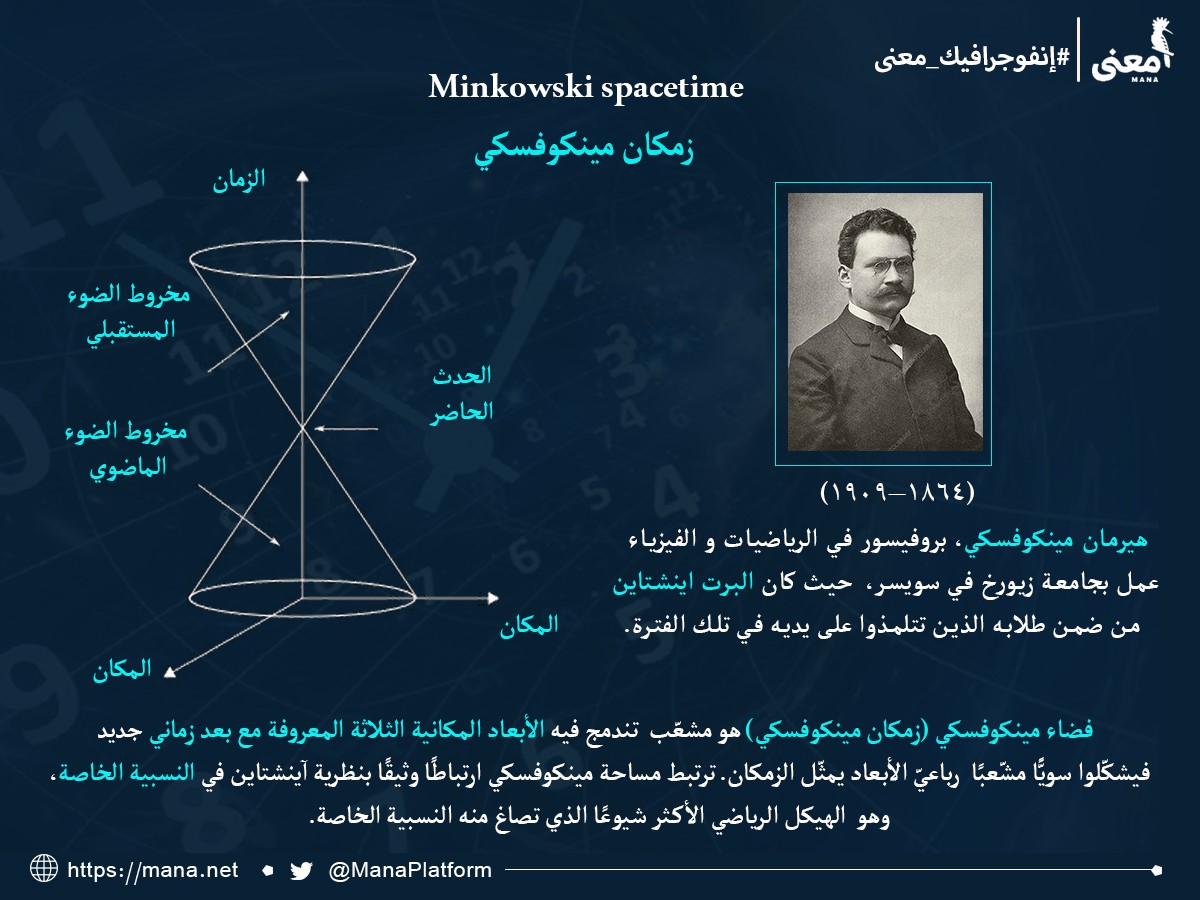

فضاء مينكوفسكي

أبسط مخطّط للسفر عبر الزمن يفترض مسبقًا أن لدينا جسمًا ((M (عادةً آلة الزمن وراكبها) يتحرّك في مشعب رباعيّ الأبعاد (x, y, z, t) أي (طول – عرض – ارتفاع – زمان) حيث يقتصر الفضاء على متغيّر واحد. ويعرّف هذا المشعّب بالمخروط الضوئيّ (Light Cone) أو فضاء مينكوفسكي (Minkowski space-time).

عند مناقشة تطوّر نظام ما في النسبيّة العامّة، أو بشكل أكثر تحديدًا فضاء مينكوفسكي، يشير الفيزيائيون غالبًا إلى “المخروط الضوئي”. يمثّل المخروط الضوئي أيّ طور مستقبليّ محتمل لجسم ما (مثلًا الجسم M) بالنّظر إلى حالته الحاليّة، أو كلّ موقع ممكن أن يشغله (الجسم M) بالنّظر إلى موقعه الحالي. المواقع المحتملة لجسم ما في المستقبل، محدودة بالسرعة الّتي يمكن أن يتحرّك بها الجسم. في الأغلب، سرعة الضوء.

تسمّى أيّة نقطة في هذا المخروط بالحدث (Event). تعتبر الأحداث مفصولة زمنيًّا إذا كانت تختلف مواقعها على طول محور الزمن (t)، أو مفصولة مكانيًّا إذا كانت تختلف على طول محور المكان (x, y, z). يسمّى المسار الّذي يرسمه الحدث في الزمكان النسبيّ ذي الأبعاد الأربعة (طول – عرض – ارتفاع – زمان) على المخروط، “خط العالم” (Worldline).

المنحنيات شبه الزمنيّة المغلقة

يمكن إنشاء منحنى مغلق زمنيًا (CTC)، إذا تمّ إعداد سلسلة من الأقماع الضوئية (راجع: فضاء مينكوفسكي)، بحيث تدور غير مرّة على ذاتها. لذلك سيكون من الممكن أن يتحرّك جسم ما حول هذه الحلقة والعودة إلى المكان نفسه والوقت عينه اللّذين بدأ فيهما التحرّك (Position 0). جسم في مثل هذا المدار، سيعود مرارًا وتكرارًا إلى النقطة ذاتها في الزمكان إذا ظلّ في حالة سقوط حر (Free Fall). لن يكون له أيّ احتمال آخر سوى العودة إلى موقع الزمكان الأصلي. في الرسم البياني، سيشمل مخروط الضوء المستقبلي للجسم نقاطًا في الزمكان أماميّة وخلفيّة على خطّ الزمن، بمعنى آخر يمكن للكائن العابر في المنحنى أن يعود إلى أحداث ماضية ومستقبلية بشكل تكراري، وتاليًا سيكون من الممكن للكائن الانخراط في السفر عبر الزمن في مثل هذه الظروف.

أجرى الفيلسوف كورت غودل تحويلًا في إحداثيّات مينكوفسكي الخطيّة وحوّلها إلى إحداثيات أسطوانية. نتيجة لذلك، أصبح الزمن دائريًّا ونظام العالم تكراريًّا. هذا هو الفضاء الغودلي الّذي بنيت على أساسه حلقات السفر عبر الزمن في كون “12 قردًا”. وسيوفّر لنا هذا المقطع أدناه، نوعًا آخر من التجارب الفكريّة، الّتي تعتمد على المنحنيات شبه الزمنيّة المغلقة، وتسمّى هذه التجربة ب “إسطوانة تيبلر”.

لم يرفض أينشتاين المنحنيات شبه الزمنيّة المغلقة ولكنّه اقترح أنّه يجب أن توضع قيد التحليل المستمرّ. وبدءًا من هذه النقطة، شرع العلماء يبحثون عن حلول علميّة لتمثيل إمكانيّة السفر عبر الزمن وبخاصّة من خلال فكرة المنحنيات. وجديرٌ بالذكر أنّه لا يمكننا الحديث في الفضاء الغودليّ، عن وقت محدّد ونتيجة لذلك لا يمكن للكائن أن يشغل مواقع زمنية ثابتة لأنّ الوقت “مغلق” كما يدلّ اسم التجربة الفكرية.

على أنّه يمكن دحض فرضيات غودل في أكثر من جانب، ولكن المشكلة هي أنّ المنحيات شبه الزمنيّة المغلقة قابلة للتحقّق نظريًّا. في ورقة مهمّة تحت عنوان “هل تسمح قوانين الفيزياء بوجود منحنيات زمنية مغلقة ؟”، يشير العالم الفيزيائي كيب ستيفن ثورن (Kip Stephen Thorne) إلى أنّه وفقًا للنسبيّة العامة الكلاسيكية، بمجرد أن تتمكّن حضارة متقدّمة من امتلاك ثقب دوديّ يمكن تحريكه، ستتمكّن من تحويل الثقب الدودي إلى آلة سفر عبر الزمن وتاليًا خلق (CTC). ويوضّح هذا الفيديو جزءًا بسيطًا من هذه الفكرة.

للأسباب الّتي قرأناها وشاهدناها سابقًا، انقسم العلماء لفئتيْن؛ فئة تقبل انتهاك شرط التسلسل الزمني والسببيّة، من أبرز هؤلاء كيب ستيفن ثورن و إيغور دميترييفيتش نوفيكوف (Igor Dmitriyevich Novikov)، والّذي اقترح مبدأ الاتّساق الذاتي (self-consistency principle) لتجنّب “مفارقة الجدّ”. وينصّ مبدأ الاتّساق الذاتيّ، على أنّ الفيزياء في “المنحنيات شبه الزمنية المغلقة” لا يمكن أن تتجاوز قواعد الفيزياء الخاصّة بالكون، وأنها ستسعى بطريقة أو بأخرى إلى جعل الأحداث متسقةً مع الكون. وفئة ثانية تشمل العلماء الّذين يفرضون شرط التسلسل الزمني أي يؤكّدون بأنّه لا وجود لمنحنيات شبه زمنية مغلقة في الزمكان الموجّه بالزّمن (t). ومن أبرز هؤلاء العلماء، العالم ستيفن هاوكينغ (Stephen Hawking).

وضع هاوكينغ نظريّةً سمّاها “حدسية حفظ التسلسل الزمني للكون” (Chronology protection conjecture)، والّتي تنصّ على أنّ قوانين الكون ستمنع السفر عبر الزمن على كلّ المستويات ما عدا المستوى دون الذرّي، من أجل حماية خطّ الأحداث. يقول بنوع من السخرية:«يبدو أنّ هناك وكالة لحفظ التسلسل الزمني، والّتي تمنع وجود المنحنيات الزمكانية المغلقة وبهذا يكون الكون مكانًا ملائمًا لعمل المؤرّخين.»

يبدو أنّ هاوكينغ استلهم فكرة وجود وكالة مهمّتها الحفاظ على الزمن من أفلام الخيال العلميّ، الّتي دائمًا ما تكمن بؤرة الصراع فيها بين جماعة تحاول الحفاظ على الحتمية (Determinism)، بقتل كل فئة تحاول أو على وشك اختراع وسيلة للسفر عبر الزمن؛ في مسلسل “12 قردًا”، نقع على نوعين من هذه الوكالات؛ الوكالة الأولى تتألّف من مجموعة تسمّى (Primaries) وهم بشر مصابون بالجنون وبطريقة فريدة يرتبطون بالزمن، يحاولون الحفاظ على التسلسل الزمني وقوانين السببيّة أمام محاولات “طائفة الاثني عشر قردًا” والّتي تعبد جنًّا يسمّونه “الشاهد” (The witness)، وهو مخلوق خارق يضع على وجهه قناع الطاعون وقد سئم السفر عبر الأكوان المتعدّدة، حيث حلّت الكوارث بالبشريّة، فرغب بقتل كلّ عالم ومسافر عبر الزمن، عبر بناء آلة (Titan) باستطاعتها إيقاف حركة الزمن من خلال تدمير بنيته.

ولكن بالرّغم من أنّ قوانين الكون ستمنع السفر عبر الزمن في البعد النظري، إلّا أنّ العلماء يرون أنّ “الجاذبيّة الكميّة” (Quantum Gravity)، ستعطينا معلومات دقيقة عن المنحنيات شبه الزمنيّة المغلقة في البعد ما دون الذريّ (Microscopic). لذلك يكرّس العلماء جهودهم لمعرفة كيف تتعامل قوانين الفيزياء في هذا المضمار، باعتبار الفيزياء في جوهرها ميكانيكا كموميّة (Quantum Mechanics) وليست كلاسيكيّة. وذلك، بالرّغم من المعوقات المعروفة وأبرزها أنّ الحلقات الزمنية يمكن أن تتسبّب في مشكلة لخط سير الأنتروبيا الكونية المستمرّة في الازدياد، لأنّها تدور بشيء له الحالة نفسها بين الماضي والمستقبل.

من الحلول المنطقيّة المقترحة أيضًا لمفارقة الجد – وهو حلّ بات مألوفًا للّذين يتابعون أفلام الخيال العلميّ – فرضية وجود الأكوان المتعدّدة (Multiverse)، ويعني ذلك أنه حينما يسافر “X” إلى الماضي ويقتل جدّه، فإنّ الكون في تلك اللّحظة يتفرّع منه خطّين أو واقعين؛ كل خطّ في كون مختلف، أحدهما يستمرّ الجد ويولد فيه “X”، والآخر يُقتل فيه الجد ولا يولد به “X”.

في مسلسل “12 قردًا”، سيناريو محتمل لمفارقة الجد؛ كان لدى العالمة الفيزيائيّة “جونز” ابنة اسمها “هانا” توفّت بسبب الفيروس عام 2020 في مخيم الكولونيل فوستر. وفاة ابنتها عام 2020، دفع العالمة إلى العمل على تفعيل “آلة السفر عبر الزمن”. في كون مختلف، ترسل “جونز” الطبيبة كاسي وكول، إلى عام 2020، ليقتلاها فلا تتمكّن من تفعيل الآلة ولكن كلّما وصلا إلى الدقيقة الأخيرة من إنجاز المهمّة، عادا إلى النقطة الأولى…الكون يحمي خطّ الأحداث عبر جعلهما (كول وكاسي) يدوران في حلقة زمنية مغلقة (Time loop)…تكتشف الطبيبة كاسي أنّ “هانا” تعاني من التهاب السحايا وأنّ سياسة الكولونيل فوستر المتمثّلة في عدم علاج ضحايا الفيروس، هي الّتي أدّت إلى وفاتها لذلك تسارع لانقاذ الطفلة.

تكمن المفارقة، في الشرط الآي:”إذا أُنقذت “هانا” يعني أنّه لم يكن هناك أيّ وجود لآلة الزمن ولم تكن الطبيبة كاسي – الّتي أرسلها كول إلى المستقبل في إحدى الحلقات – من أن تتمكّن هي وكول من إنجاز مهمّتهما. ومن أجل كسر الحلقة الزمنية وتجنّب السببيّة الرجعيّة وأيضًا لحفاظ على النسيج السردي لمسلسل، أقنعت كاسي جونز بأن هانا ماتت. وهكذا تأكّدت من أنّ جونز ستكمل مشروع سبلينتر.

لذلك، فإنّ المعضلة الرئيسة الّتي تواجهنا حينما نفترض وجود هذه “الحلقات المغلقة زمنيًّا”، هي أنّ “الإرادة الحرّة لم تعد موجودة”. بالعودة بالزمن إلى الوراء، تصبح الشخصيات المسافرة عبر الزمن، عن غير قصد سبب الشيء نفسه الّذي سعت إلى تغييره…سيتركك الموسم الأول من المسلسل في حيرة عمّا إذا كان جايمس نفسه، هو المخلّص أو المنفّذ أو السبب أو النتيجة لكلّ الأحداث المروّعة. سيتركك أيضًا تتساءل عمّا إذا كان من الممكن أن يكون جايمس نفسه هو مصدر الفيروس…لا نهاية واضحة في الموسم الأوّل !

وتزداد حدّة المفارقات في المواسم اللّاحقة، ومن المفارقات الّتي يصطدم فيها المشاهد مفارقة القدر (Predestination Paradox). بإيجاز، تتمثّل هذه المفارقة في أنّ أيّ محاولة للسفر إلى الماضي لتغيير حدث ما، تنتهي بتحقيق الحدث ذاته بدلًا من منع حدوثه. كول الّذي أراد أن ينقذ العالم من الفيروس، ينتهي به الأمر في إحدى الحلقات بإلقاء قارورة تحتوي على الفيروس بين مجموعة من المسافرين في مطار…

غالبًا ما تتضمّن القصص الّتي تشتمل على مفارقة القدر إحساسًا كبيرًا بالسخرية واليأس – فقد يعود المسافر عبر الزمن إلى الوراء من أجل تغيير شيء ما، ، لكن أفعاله تؤدّي عن غير قصد إلى الموقف المحدّد الّذي ألهمه بالعودة إلى الماضي وتغيير ما يريد. وتاليًا، لا شيء يتغيّر في النهاية. تصبح الحتمية هنا، قرينًا كئيبًا لا يموت !

قد تشعر بالإحباط بسبب الحلقات السببية وحتميتها الشديدة، بالرّغم من استخدام نظرية العوالم المتعدّدة الّتي توفّر مساحة لاستكشاف التغييرات في نسيج الواقع. ومع ذلك يحافظ المسلسل على إمكانية التغيير في الزمن وتبديل الواقع (المستقبل) المرير. سترى لحظات يتمّ فيها كسر حلقات الزمن، فيتغيّر الوقت فعليًا أمام أعين الشخصيات. سترى معاناتهم ضد ذكريات الجداول الزمنية الّتي اختبروها والّتي لم يعد لها أيّ وجود أو أثر أنطولوجيّ، وكيف يتكيّفون مع الجداول الزمنية الجديدة الّتي ليس لديهم عنها سوى ومضات من الذاكرة الأصلية.

في الواقع، إنّ مسلسل “12 قردًا”، يخرج عن الحدود الطبيعيّة الّتي يفكّر بها نظريًّا بالنسبة إلىى “السفر عبر الزمن” وتحديدًا زمن الماضي من أجل تغيير شيء ما، ليدخل في ميكانكيّة التكرار وعبثّية الوجود وانعدام الإرادة . يرسّخ “12 قردًا”، فكرة “العَود الأبدي” (Eternal recurrence)، وهو مصطلح نيتشويّ، يعبّر عن أنّ الكون وكلّ الوجود والطاقة سوف تواصل التكرار، في شكل مماثل لذاته وبعدد لا نهائي من المرّات في لانهاية زمكانيّة. لقد استلهم ألبير كامو هذه الحلقة المغلقة في مقاله عن “أسطورة سيزيف””، حيث إنّ الطبيعة المتكرّرة للوجود تمثل عبثيّة الحياة، وهو الأمر الّذي يسعى البطل “سيزيف” إلى مقاومته…

لماذا يرفض الفلاسفة فرضيّة “السفر عبر الزمن” ؟

من الواضح أنّ الأدبيّات الّتي تطرح مسألة السفر إلى زمان الماضي أو المستقبل باستخدام آلة السفر عبر الزمن، تضع كثيرًا من وجهات النظر الكلاسيكية عن الواقع على المحكّ، لأنّها تنتهك فكرتنا القائلة بوجود “تمييز” أساسي بين الماضي والمستقبل. فالسفر عبر الزمن أو الزمن كمساق دائريّ، يمثّل أيضًا تحديًا لنظامنا في تمثيل الزمان والمكان.

تندرج القضيّة الفلسفية الأولى في إطار الهوية الشخصيّة؛ على وجه الخصوص، يتمحور السؤال الفلسفي حول المفارقة التجريبية (Empirical Paradox) المتمثّلة في مواجهة نفسك عندما تسافر عبر الزمن. في البداية، السفر عبر الزمن يتعارض مع حدسنا الّذي ينظر إلى الزمان كمساق خطّي (Linear)؛ في المنحنيات الزمانية المغلقة، يختلّ مبدأ السببيّة الّذي ينصّ على أنّه “لكي يكون لأيّ حدثيْن علاقة سببيّة، ينبغي أن يقعا ضمن المخروط الضوئي لبعضهما بعضًا، كما أنّه يجب أن يسبق المسبّب السبب زمنيًّا”. فإذا كانت اللّحظة الحالية (t1) ستعود، فإن اللّحظة التالية (t2) ستكون قبل (t1) وبعده. وهذه مفارقة.

ثانيًا، يتعارض السفر عبر الزمن مع اعتقادنا المنطقي بأنّ شيئًا ما يشغل مكانًا واحدًا في لحظة واحدة ولا يمكن أن يكون في مكانيْن في الوقت نفسه. هذه مشكلة تتعلّق بهوية الأشياء في المكان والزمان. هذا الامتداد في المكان يعارض نظرتنا إلى الأشياء، فإذا تمّ فصل شيء عن شيء آخر في المكان ولم يكن هناك اتّصال بينهما، فهما كائنان مختلفان. إنّ الحدود المكانية تجعلهما قابلان للعدّ أي للاختلاف الأنطولوجيّ. من هنا يبدو، من المستحيل الحفاظ على وحدة القوانين الّتي تحكم زمن المسافر ونسخته الأصغر (المسافر نفسه في الماضي) أو الأكبر (المسافر تفسه في المستقبل). وهكذا تسقط فرضيّة “السفر عبر الزمن” انطلاقًا من مبدأي الهوية والتزامن.

تواجه الشخصيات في “12 قردًا” هذه المشكلة؛ من مستقبل عام 2043، يجلب جايمس كول معه ساعة الطبيبة كاسي إلى عام 2016 ويضعها بجانب النسخة الّتي كانت على معصمها. فكيف يعقل أن يكون للشيء نفسه نسختان وهما في الأصل شيء واحد ؟

في مثال آخر، يسافر كول إلى الماضي، حيث يلتقي نسخته الأصغر سنًّا، فيصاب بصداع قوي كلّما اقترب منها وهكذا يحدث مع بالطبيبة كاسي بعد فشلها في إنقاذ كول من الموت في إحدى المهمّات، فتعود إلى وقت الإقلاع من أجل تصحيح خطواتها. وفي إحدى المهمّات، يلتقي كول بنسخته المستقبليّة الّتي كان يسمّيها “كول الوغد”، والمستغرب أنّها تمتلك معرفةً أوسع من معرفة كول. ويحدث هذا الأمر مع “جنيفر غوينز”، وهي إحدى الشخصيات الرئيسة في المسلسل، حين تلتقي بنسختها المستقبلية الّتي كانت على شفير الموت !

يمكننا تجنّب هذه المفارقة باتباع تعريف دايفيد لويس (David Lewis) للزمن، الّذي يركّز على الوقت الداخلي للمسافر عبر الزمن في مقابل ما يتعلّق بهويّته الشخصية. يمكننا القول:”إنّ الهوية الشخصية للفرد تتكوّن من استمرارية كلّ من الحالات الذهنية من جهة والجسدية من جهة أخرى، حيث تنطوي كل مجموعة على حالات تستمرّ في التطوّر عبر العلاقات السببية. بالنسبة إلى لويس، يمكننا التركيز على الحالات الذهنية في تحديد التغييرات في هوية المرء من خلال السفر عبر الزمن. وهذا ما يفسّر اختلاف الإدراك بين هويّة النسخ المتعدّدة من الشخصيّة نفسها والاختلاف الفيزيولوجيّ أيضًا، على أنّ الاختلافات الذهنية تبقى نسبية.”

ثالثًا، السفر عبر الزمن ينطوي على تغيير الماضي، حيث تعترض المفارقات الزمنيّة إدراكنا للكون والقوانين العلميّة؛ تعتبر هذه الحجّة من قبل بعض الفلاسفة العائق الأساسيّ لقبول فرضيّة السفر عبر الزمن. في نظريّته السببيّة عن الوقت، يفصل هانز رايشنباخ (Hans Reichenbach) بين مجالين من التفكير؛المجال المنطقي، حيث يستخدم بديهيات (Axioms) مفادها أنّ “الماضي لا يعود أبدًا” وأنّه “لا يمكننا تغيير الماضي، لكن يمكننا تغيير المستقبل”. فإذا عاد الماضي، يجب أن يكون لدينا سلسلة سببية مغلقة وينطبق المنطق نفسه إذا تغيّر الماضي، ويشير في كتابه “اتّجاه الزمن” إلى أنّ هذا الاتّجاه ليس خاصية لنظام واحد، ولكن لمجموعة من الأنظمة تشترك في أنتروبيا أوّليّة. لكن رايشنباخ لا يرفض فكرة أن يلتقي المسافر بنسخته الأصغر سنًّا، وهي حالة تبدو متناقضة من وجهة نظر فيزيائيّة، ولكنّها ليست مستحيلة منطقيًا. في هذه الحالة، برى رايشنباخ أنّه لن يكون هناك ترتيب زمني بالمعنى المعتاد.

انطلاقًا ممّا تقدّم يتبيّن أنّ الفلسفة التحليلية في العلم، تجادل بأنّ معضلات السفر عبر الزمن يمكن حلّها في إطار مفاهيمي ولسانيّ باستخدام الحجج غير الصوريّة للفلسفة فقط. في هذا السياق يبدو أنّ الخلاف بين الفلاسفة والعلماء، هو في الواقع خلاف دلاليّ (semantic dispute)، لأنّه يمكننا قبول أو رفض السفر عبر الزمن انطلاقًا من المعاني أو الدلالات الّتي يحملها الزمكان؛ الفضاء له معنيان أو صفتان (Attribution): الفضاء مستمر، يشبه الكينونة له خصائص معيّنة مثل (“كونه مشغولاً بـ X” أو “كونه منحنيًا” أو “خطّيًّا”). في المعنى الثاني، يوصف الفضاء بشكل رياضيّ، وفي هذا السياق الدلالي وظّفت نظرية مينكوفسكي للزمكان في تمثيل إمكانية السفر عبر الزمن.

الميتافيزيقا والدين: سيميائيّة الرموز والاستعارات

كنوع أدبي، يرتبط “الخيال العلمي” عادةً بمفاهيم خارقة مثل السفر عبر الفضاء/الزمن، وتكنولوجيا التعزيز البشري، والحياة خارج كوكب الأرض، والأكوان المتوازية. قد يبدو من المدهش إذن أن نواجه عملًا سينيمائيًّا يستحضر الدين والميثولوجيا في إطار تكنولوجيّ وعلميّ، لأنّ تسمية الخيال العلمي تستبعد أي شيء يتعلّق بما هو متعالٍ أو ميتافيزيقيّ أو صوفيٍّ. أمّا مسلسل “12 قردًا”، فهو يخرج عن هذه النمطيّة، فيجعل من الميثولوجيا والدين أساسًا في الحبكة وعنصريْن قيّميْن على المستوى السرديّ الملحميّ.

نكرّم الزمن بالصبّر. ماليك

كان رجال الدّين في المسيحيّة قد حدّدوا الزمن على أنّه شيء غامض حتى قبل تناول روايات الخيال العلمي هذا المفهوم؛ يمكننا، في الواقع، تتبّع الاهتمام اللّاهوتي بالزمن، وتحديدًا عند القدّيس أوغسطينونس؛ في كتابه “الاعترافات” يقول:”ما هو الزمن إذن؟ أعرف جيدًا ما هو، بشرط ألّا يسألني عنه أحد؛ ولكن إذا سئلت عن ماهيته وحاولت أن أشرحها، أشعر بالحيرة”. أمّا الكاتب اليسوعي الإسباني خوان يوسابيوس نيرمبر، فقد نظر إلى زمن نظرة قدسية عندما كتب:”الوقت شيء مقدس. يتدفّق من السماء…إنّه انبثاق من ذلك المكان، حيث ينبع الخلود…إنّه دليل أُلقي من السماء لإرشادنا…له بعض التشابه مع الألوهة”.

كما أنّنا نتعلّم من الأسئلة الأفلاطونية لبلوتارخ أنّه عندما طُرحت مسألة طبيعة الزمن على فيثاغورس، قال ببساطة:”الزمن هو روح هذا العالم”. إنّ قوانين مانو الهندوسية، وتوراة اليهودية، وقرآن الإسلام، والحقائق الموحاة لبوذا كلّها مليئة بالإشارات الّتي تعود إلى الزمن. حتى الميثولوجيا اليونانيّة للآلهة الوثنيّة تدّعي أنّنا مدينون، بصورتنا “الحديثة” لكرونوس، إله الزمن !

على غرار الموروث الديني، يجعل المخرجان “طائفة 12 قردًا”، مجموعة قساوسة متعصّبين أشرار يعبدون “كرونوس” الشاهد على ويلات البشريّة، كلي العلم (omniscient)، كلي القدرة (omnipotent)، وكلي الوجود (omnipresent). يبشّرون برسالته في المآتم والولائم ومستعدّين أن يفعلوا أيّ شيء لتحقيق نبؤاته (الغابة الحمراء(. وفي الوقت عينه، يحافظ المسلسل على الدافع الطبيعي الداخلي لدى الإنسان، الّذي يجعله يرغب في الكمال اللّامتناهي وتحدّي المطلق وأن يصبح هو نفسه “الإنسان الأعلى” (Übermensch) أو “الشاهد” (The Witness) – ولعلّ عدم إطلاق أيّ اسم على هذا الكائن، سوى اسم الفاعل “الشاهد” يدلّ على أنّ كلّ مخلوق بأفعاله يمكن أن يتحوّل إلى طبيعة هذه الشخصيّة الشرّيرة، فما عليه سوى تحرير القوى اللّاعقلانية في ذاته أي القيام بأفعال خارجة عن نطاق الأخلاق للحصول على” التحرّر الكامل”.

وهذا ما تفعله “أوليفيا كريشنر” إحدى الشخصيات – المصنّعة بيولوجيًّا – الّتي أرادت التخلّص من لاعقلانية إيمانها بالشاهد من خلال قتله عملًا بمقولة نيتشه “موت الإله”. ولكن مهما بلغ التطوّر الجيني والسيكولوجي مراحل متقدّمة، سيبقى بين الإنسان المعزّز بيولوجيًّا وبين الكمال المطلق حاجز وهو الزمن…فالخالق (هنا، الإنسان) أقوى من المخلوق.

هنا بؤرة الصراع والتكامل بين الفيزياء والبيولوجيا والدين؛ قد يبدو للوهلة الأولى أن عدم اكتمال الإنسان من الناحية العضوية يتعارض مع سعيه للوصول إلى “الإنسان الأعلى” أي أنّه لا سبيل إلى الكمال سوى بتغلّب الإنسان على نواقص واقعه كشكل فزيولوجي وارتقائه إلى مرحلة يصبح فيه إنسانًا أعلى بالنسبة إلى الشكل السابق الّذي كان عليه. ولكن الحقيقة، أنّه لا يوجد أيّ تعارض، إذ ليست المسألة في تغيير أشكال الأعضاء أو زيادة عددها ولا بدمجها بالتكنولوجيا بل بتخطّي الحواجز السيكولوجية، أو اللّحظة صفر لوجودها (الحواجز).

في “12 قردًا”، قد يظنّ المشاهد أنّه سيرى قرودًا تهاجم البشر على نحو فيلم “حرب لأجل كوكب القردة” (War for the Planet of the Apes) أو مخلوقات غريبة الشكل أو متطوّرة جدًّا. إلّا أنّ مستقبل التطوّر الجيني وتقنيات التعزيز البشريّة، في المسلسل لم تلغ الشكل الفزيولوجي وحتى الطبيعة السيكولوجية للبشر غير المعزّزين (Homo sapiens). دعني أخبرك أنّك لن تستطيع أن تميّز بين أوليفيا كيرشنر والطبيبة كاسي على سبيل المثال، بالرّغم من أنّ الأولى تمّ خلقها جينيًّا بواسطة طبيب ألماني يُدعى ألبرت كيرشنر في أواخر الخمسينيات. كما أنّه بالرّغم من قدراتها الخارقة على تحمّل الألم، لن تكون أقوى من صانعها، الإنسان!

ربّما هي الإنسان الأعلى إصدار (V. 1.0)، ولكن لن تصل إلى الكمال المطلق بمجرّد أنها مصمّمة لتتخطّى العقبات الوظيفية الفيزيولوجيّة، بل عليها أيضًا أن تسيطر على الظواهر الّتي هي بدورها تسيطر على الكون وفي مقدّمتها “الزمن”. وفي ما يأتي سأستحضر من المسلسل يعض الرموز الدينيّة والميثولوجيّة، مشيرًا إلى دلالاتها.

يرى كارل يونغ أنّ للرّمز قيمة سيميائيّة أهم من العلامات الأخرى، لأنّ الرموز توحي بشيء أوسع من معناها الواضح المباشر، و بذلك يكون لها جوانب أو مظهر لا شعوري يصعب تحديده أو تفسيره بدقة؛ فالرّمز الواحد عند فئة من البشر يختلف مدلوله عند فئة أخرى. لقد اقترن التعبير البشري في بدايته بالرّموز و العلامات الّتي تواصل بها الإنسان مع المطلق، حيث كانت الرموز تعبيرًا دينيًّا تعمل كوسائط بين العالمين المادي والرّوحي، ثمّ نفذت إلى الأدب والفنّ والسينما، باعتبارها صيغة مثلى تعبّر عن الواقع و المتخيّل معًا.

في “12 قردًا” لم يقف مخرجا المسلسل عند تطوير القصّة الأساسيّة من حيث السرد والإخراج والموسيقى والمؤثّرات المرئيّة، بل أدخلا المسلسل والمشاهد في حلقة مغلقة تشبه “كون غودل”، حيث الأشياء كلّها تدور حول ذاتها بلا هوادة. وفي ما يأتي سنقوم بحصر بعض التوظيفات المرئيّة وتحديدًا الرموز ودراستها من حيث أبعادها السيميائيّة.

يستدعي “مسلسل 12 قردًا” مجموعة متنوعة من الأساطير المختلفة والمراجع التاريخية القديمة، والّتي لن تفهم مدلولاتها حتى اكتمال الموسم الأخير؛ ترتبط “طائفة 12 قردًا” – بحسب المسلسل – بحركة دينية سريانيّة آراميّة قديمة، هي المسؤولة عن صناعة (Kalavirus) الّذي قضى على البشرية. وليس الوباء في خطّتها الهدف الأساسيّ، إذ إنّهم يريدون تدمير نسيج الزمن وإحلال “الغابة الحمراء” – رمز لجهنّم – حيث لا شيء سوى الجمود والبرودة والثبات والموت.

الغابة الحمراء: تُعد الغابة الحمراء، والمعروفة أيضًا باسم حالة هارتل هوكينج، حالة نظرية وضعها جيمس هارتل وستيفن هوكينغ تختصّ بحالة الكون قبل حقبة بلانك. تقول تلك الفرضية إنّه لم يكن هناك زمن قبل الانفجار العظيم، وأن الزمكان نشأ مع الانفجار والتمدّد اللّاحق للكون في الفضاء. كان هدف طائفة 12 قردًا هو تدمير نسيج الزمن وتحقيق نبوءة الغابة الحمراء. ويعيدنا اسم الغابة (The Red Forest)، إلى المنطقة الموصوفة بالاسم عينه والّتي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربّعة وتحيط بمحطّة تشيرنوبيل للطاقة النووية داخل منطقة الاستبعاد الواقعة في بوليسيا، وهي أكثر المناطق تلوثًا بالإشعاع على وجه الأرض. يأتي اسم الغابة من تحول لون أشجار الصنوبر الى البني بعد امتصاص مستويات عالية من الإشعاع من حادثة تشيرنوبيل في 1986. في الواقع، الغابة الحمراء ليست موقعًا ماديًا فريدًا كما يظهر في الرؤى الّتي تراها الشخصيات في المسلسل. بدلاً من ذلك، تتحوّل الاضطرابات الزمنيّة إلى اللّون الأحمر نتيجة لكون المادّة العضوية في حالة تدفّق. تعتقد طائفة “12 قردًا” أن تدمير نسيج الوقت سيخلق الغابة الحمراء، مكانٌ لا موت فيه ! جنّة للمؤمنين برسالة الشاهد ! جهنّم أبديّة لفريق مشروع سبلينتر وللناجين…!

رقم 12: يرمز رقم 12 عادةً إلى الكمال أو السلطة – غالبًا ما يستخدم في سياق سياسيّ. ويرد هذا الرقم بصورة رئيسة في الكتب السماويّة وبخاصّة في العهد القديم؛ كان ليعقوب 12 ابنًا، شكّلوا أسباط اسرائيل الاثني عشر. كما أنّ آخر الكتب من أسفار الأنبياء، وهو القسم الثاني من الكتاب اليهودي التناخ، يسمّى أسفار الأنبياء الصغار وعددهم 12 نبيًّا. وفي العهد الجديد دعا يسوع اثني عشر رسولًا ليبشّروا في الأمم.

الرسل: “12 قردًا” هم رسلٌ (Messenger)، يشكّلون مجموعة واحدة؛ تمّت هندستهم جينيًّا من الحمض النووي للشاهد، ولدوا في عام 2015. ثمّ في عام 2043، قاموا باختطاف مشروع سبلينتر، في محاولة لتدمير الزمن.

الميدالية: يرتدي كبار أعضاء الطائفة ميدالية، والّتي افترض البعض أنّها تمثل شخصيْن يديران ظهرهما لبعض ويصعدان السلالم، مردّدين عبارة “تسلق السلّم، واقرع الجرس”. ومع ذلك، فقد أسقط فريق الإنتاج هذه التلميحات، لذلك يمكننا أن نؤكّد أنّ الرمز المحفور على الميدالية، هو في الواقع الرقم “12” السرباني الآرامي (Serṭa)، ولكن في صورة معكوسة. ويشبه إلى حدّ ما العضو الذكري (Phallus)، الّذي وُظّف معناه في مقابل “الحركة النسويّة” الّتي أنشأتها “جنيفر غوينز” وبناتها.

الساعة العبريّة: شوهد في تيتان (مكان)، وفي قصر القرد مجموعة من الدوائر؛ عند الفحص الدقيق، يبدو أن الرّموز الّتي تشكّل قطر هذه الدوائر تتكوّن من 12 حرفًا. وتشبه إلى حد كبير تلك الأرقام المستخدمة على وجوه الساعة باستخدام الأبجدية النصية العبرية (المشتقة من الآرامية). من المثير للاهتمام أنّنا نرى 4 منصّات دائرية مختلفة في الموسم الثاني والثالث؛ اثنتان منها تعملان وفق اتّجاه عقارب الساعة، أمّا الأخرتان في اتجاه معاكس. في براغ توجد سابقة تاريخيّة، ساعة عبرية بعكس اتّجاه عقارب الساعة موجودة في قاعة المدينة اليهودية !

الأوربوروس: الأوربوروس، رمز قديم لثعبان أو تنينين يأكل ذيله. ظهر الرّمز أوّلًا في الأيقونات المصرية القديمة، ثمّ دخل إلى التقليد الغربي عبر التراث اليوناني وقد اعتمد كرمز في الغنوصية والهرمسية. من الدلالات الّتي يحملها الأوربوروس: (1) الخلود في الهندوسية، (2) التقمصات المتعدّدة للروح عند المصريين، حيث يخلع الانسان جسمه الوقتي، كما تفعل الأفعى، و (3) الحكمة، فالثعبان يرمز إلى البصيرة في معظم الفلسفات الدينيّة. في “12 قردًأ” الأوربوروس هو قطعة أثرية قديمة تمّ تناقلها وحمايتها عبر الأجيال. تحتوي في وسطها على أحجية قد تؤدي إلى كسر دورة الزمن العظمى. المميّز من الناحية السيميائيّة أنّ المخرجان استعملا هذا الرمز في بعدين متناقضيْن؛ الخلود، التكرار، العودة الدائريّة من جهة وكسر حلقة الزمن من جهة ثانية.

الجنّ (الشاهد): ترد كلمة “الجنّ” غير مرّة في الجزء الرابع من المسلسل. في ورقة بحثية عام 1992، تحت عنوان:”جن آلة الزمن: حلول غير متّسقة ذاتيًا”، وصف الفيزيائيّان أندريه لوسيف وإيغور نوفيكوف العناصر الّتي ليس لها أصل كالحلقات السببيّة، بالجنّ. هذا المصطلح مستوحى من القرآن الكريم الّذي يوصف الجنّ بأنه لا يترك أي أثر عند اختفائه. لماذا اختار فريق الانتاج مصطلح “جن” بدلاً من استخدام مصطلح مألوف أكثر لدى عشّاق أفلام الخيال العلمي؟ إنّ الجواب يأتي على لسان أحد المؤمنين في الطائفة:”مثل الشاهد، كلّنا نتاج الجن العظيم!”. الجنّ هنا، يرمز إلى الأنانيّة في الطبيعة الإنسانيّة، والّتي تدفع الإنسان إلى التعلّق بأي شيء مهما كلّف ذلك من أمر. ماديًّا، تتمظهر هذه الأنانيّة من خلال الحلقات المغلقة حيث لا بداية ولا نهاية سوى المابين.

الشارة الحمراء: تتميّز خلفية الشارة باستعمال اللّونيْن الأحمر والأسود؛ الأسود يدلّ على الموت والحداد ولكنّه أيضًا يرمز إلى الغموض والقدسية. وهذه الدلالات تتلاءم مع “طائفة 12 قردًا” الّتي تقصد المآتم بحثًا عن تابعين. اللّون الأحمر من الألوان النارية الّتي تحمل كثافة دلاليّة من حيث المرجع الّذي تحيل إليه؛ ففحين أنّه بدلّ على الحبّ والدفء إلّا أنّه في المقابل يرمز إلى الحدّة والغضب، كما أنّه يعبّر عن الانفعال والقوّة والحرب والدماء. ويستعمل اللّون الأحمر بكثرة في إشارات التحذير والإنذار. والسبب في ذلك أنّه لون يثير الانتباه، حيث يكوّن استجابة لدى المشاهد أكثر من أيّ لون آخر. يوظّف المخرجان كل هذه الدلالات المتناقضة في خدمة المرسلة.

القرود: ترمز القرود في قصة الأبراج الصينية، إلى المرونة والذكاء، وعلى مستوى المسلسل إنّ طائفة “12 قردًا” هي طائفة ثريّة ولها حنكة وخبرة في إقناع التابعين لها ولها باع طويل في تمويل المشاريع الاقتصاديّة والعلميّة الكبرى. كما أنّ القرود في الشارة، مرسومة في شكل حلقة كما لو أنّها أرقام ساعة ما يتلاءم مع فكرة السفر عبر الزمن والقرد الأسود في الوسط بوجهه الساخر، يرمز إلى عبثيّة الموت واللّعب والسخرية. فاللّعب واستبدال الأرقام بالقرود يعني الفوضى، لأنّ الزمن هو ما يعطي للأشياء قيمتها وبغياب الزمن تضمحلّ الأشياء وتفقد جوهرها وحقيقتها.

عقدة كاسندرا: يعتقد الناشطون في مجال حقوق الحيوان أن العالم وسكّانه سيواجهون عواقب وخيمة في المستقبل إذا لم يتغيّر السلوك تجاه الحيوانات والبيئة ومعاملتها. وعلى الرغم من المخاطر المحتملة، لا يهتمّ الناس بادعاءاتهم. تسمّى هذه الحالة “عقدة كاساندرا” (Kassandra Complex). عقدة كاساندرا هي ظاهرة نفسية يتمّ فيها تجاهل التنبؤ الدقيق للفرد بأزمة ما. المصطلح مشتق من الأساطير اليونانية ويرجع الاسم إلى الأميرة اليونانية كاساندرا، ابنة بريام، ملك طروادة. مفتونًا بجمال كاساندرا، منحها الإله أبولو القدرة على التنبؤ بالمستقبل. ولكن عندما رفضت تقرّبه الرومانسي، انتقم منها بجعل نبوءاتها لا تصدق أبدًا. وهكذا، فإنّ كاساندرا قادرة على التنبؤ بالمستقبل لكنها غير قادرة على إقناع أيّ شخص بالتصرّف وفقًا لتحذيراتها، فهي تعاني من معاناة المعرفة المسبقة. بعد تنبّؤها بالوباء قبل حدوثه، من خلال جايمس كول في عام 2013 ، تُركت الطبيبة “كاساندرا رايلي” (كاسي) بمفردها لمدّة عاميْن، إنّ هذه المعرفة اليقينة بالمستقبل تدّمر سمعتها وحياتها المهنية تدريجيًا. في الحلقة الثالثة من الموسم الأوّل، كانت كاسي في هايتي تحاول وقف تفشي فيروس غير معروف. وبسبب إيمانها بالنبوءة الّتي أعلمها بها كول، تظنّ أنّ الفيروس في هايتي هو (Kalavirus) أمّا زملاؤها الأطباء، فلا يصدّقون توقّعاتها وعندما ثبت أنّها مخطئة، اهتزّت ثقتها بنفسها…

إنّ توظيف الرموز المذكورة من الديانات الشرقيّة القديمة، بالإضافة إلى استخدام الموروث الميثولوجي والألوان والاستعارات، هي عناصر توحي بالغموض والسريّة والطابع القدسيّ ما يؤكّد أنّه حتى في 2043 لم يزل هناك شيء ما من الدين والميتافزيقا، على عكس ما يتوقّع عادةً في أفلام الخيال العلميّ. كما تسهم هذه العناصر السيميائيّة في ترسيخ الأفكار وتوضيح المتخيّل بصورة ماديّة مرئيّة، سبق وأن أدركها المشاهد ودخلت حيّز معرفته بطريقة أو بأخرى.

إثيقيا السفر عبر الزمن

تُعدّ أفلام الخيال العلمي، مكانًا خصبًا للتحدّث عن الأخلاق وتوسيع فهمنا للتجارب الإنسانيّة. في حين أنّ الخيال العلمي مدهش في تحديد التناقضات المختلفة وبخاصّة في المحادثات الأخلاقية، إلّا أنّه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتجاوز العوائق الأخلاقيّة الطبيعيّة، إذ يؤكّد غير مرّة على أنّ ما تختاره الشخصيات، يحدّد مصير الكون بأكمله. وبدلًا من توسيع مداركنا وإظهار كيف يمكننا الانتقال إلى السلوكيّات الإيجابية الفعّالة، تتّبع السرديات في هذا المجال أنماط القصة الشائعة الّتي حدّدتها الأعمال الدرامية، حيث توجّه الحبكة الموقف الأخلاقي. ووفقًا لهذا النهج، تجري الأحداث في مسلسل “12 قردًا”، وتحديدًا في فرصة إعادة جايمس كول إلى الحياة ومحاولاته المتعدّدة لإنقاذ العالم.

“أين أنت الاّن؟ في مكان دافئ؟ آمن؟ بجانب شخص تحبّه؟ ماذا لو ذهب كل هذا وكان الشيء الوحيد الّذي كان بإمكانك الاحتفاظ به هو البقاء على قيد الحياة؟ ألن تفعل ذلك؟ ستحاول. بالطبع ستفعل شيئًا ما، ربّما أشياء مروّعة، حتى تفقد آخر شيء…نفسك. جايمس كول

يصوّر “12 قردًا” ديستوبيا المستقبل أو مجتمع “ما بعد الإنسانيّة” (Transhumanism) حيث أصبح العلم والتكنولوجيا أدوات للقمع؛ إن أدوات العلم والتكنولوجيا الّتي نراها في عام 2043 قذرة وشديدة الخطورة. يخلق هذا التصوير جوًا يتناسب مع القيم الأخلاقية المتوقّعة في مرحلة ما بعد الإنسانيّة. يتحوّل البشر إلى مجرّد أدوات تسعى للحفاظ على وجودها بأي ثمن ومهما كانت الكلفة. يظهر المسلسل كيف أنّ الوعي البشري فقد وظيفته العليا وتراجع إلى الحيوانية…في مستقبل 2043، كلّ شيء جامد، المشاعر باردة والإرادة حرّة طليقة بالمعنى الحرفيّ للكلمة، فلا قيود ولا ضوابط ولا شيء يكبح الأنانيّة والرّغبة في البقاء…

يطرح مسلسل “12 قردًا”، توازيًا مع أفلام الخيال العلمي، إشكاليّات أخلاقيّة عديدة تتعلّق بالطبيعة البشريّة والإرادة الحرّة والقيم الإنسانيّة كالتضحية والصدق فضلًا عن أخلاقيّات العمل وتحديدًا أخلاقيّات مهنة الطبّ. وفي هذا الإطار ثمّة سؤال أخلاقي كلاسيكي تمّ طرحه كثيرًا من خلال الوسائط المرئية في أفلام الخيال العلمي “هل يجوز فعل أي شيء من أجل إنقاذ المستقبل؟” بعبارة أخرى، “هل الغاية تبرر الوسيلة ؟”.

لقد أوشكت البشرية على الانقراض ولم ينج منها سوى عدد قليل من الناس الّذين أنعموا بمناعة وراثية نادرة. هؤلاء الأشخاص الباقون، يواجهون خطرًا وجوديًّا آخر “الجرب والنزاعات وندرة الطعام”؛ فلا سبيل للبقاء على قيد الحياة سوى العيش في عصابات، حيث سيضطر المرء إلى معارضة معتقداته وتوجّهاته الأخلاقيّة من أجل الطعام والدواء وما إلى ذلك من احتياجات يوميّة أساسيّة.

في مثل هذا المستنقع الآسن، ليس من المستغرب أنه يؤمن “جايمس كول” بالأهمية الأساسية لإعادة تشكيل العالم على حساب كل شيء آخر. لقد منح الفرصة لإعادة صياغة هذا المستقبل المكسور والعودة بالزمن إلى الوراء للعثور على مصدر الفيروس وتدميره. لكن تحقيق المستحيل، يتطلّب على المستوى السردي تعقيدًا على مستوى الحبكات، وتاليًا لن يكون الهدف المرام سهلًا…كول سوف يفعل أي شيء مطلوب لتغيير المستقبل. يسافر مرارًا وتكرارًا في محاولة لتغيير المستقبل، ولكن إذا نجح، فسيتوقّف جدوله الزمني عن الوجود وسيأخذ الوقت مسارًا مختلفًا تمامًا. هو وكل من يعرفه، بما في ذلك صديقه المقرّب رمزي، سيُمحى من التاريخ. هل النهايات تحدّد المعاني؟ كول على استعداد لمشاركة العالم بأسره هذه الفكرة المؤرقة!

ونظرًا لعدم منح المشاهد فرصةً كبيرة لإجراء اتّصال طويل مع الشخصيات الّتي قتلها كول، فإنّ موقفه منها يمكن أن يمرّ بلا ردود فعل لدى المشاهد. ومع ذلك، فإنّ الطبيبة كاسي، ليست مقتنعة تمامًا بنهج كول “أطلق النار لإنقاذ العالم !”، لأنّها طبيبة بطبيعة الحال. في “عقدة كاساندرا”، تكتشف كاسي أنّ كول قتل زميلها “هنري توسان”. كان هذا الأخير يعرف موقع الغرفة السوداء السريّة، الّتي يُعتقد أنّها تحتوي على الأصل الّذي صنع منه الفيروس. كول، باتباع منطقه النموذجي، أطلق النار على توسان لمنعه من إخبار طائفة 12 قردًا، أين يجدون الغرفة. بالنسبة إلى كول، فإنّ توسان ليس سوى طيف مرّ في جدوله الزمني أمّا بالنسبة إلى كاسي، فهو ندم وشعور بالذنب، إذ في جدولها كانت تعتقد أنّها أرسلته إلى الموت حين طلبت منه في هايتي أن يجلب دواء للمرضى…وهكذا يبدو أنّ معارضة كاسي لنهج كول هو سؤال مفتوح عمّا إذا كان من المهمّ الحفاظ على حياة رجل واحد مقابل حياة الآلاف !

عقدة كاساندرا هي اليوم صراع بين الناشطين البيئيّين والمدافعين عن حقوق الحيوانات وبين رجال الأعمال الّذين يستثمرون رأس المال الحيواني والنباتي في الصناعات. في الواقع، إن جوهر معضلة كاساندرا هو الوعي بمأزقنا العالمي للنمو السكاني، استهلاك الموارد، فقدان التنوع البيولوجي، والتلوث والاحتباس الحراري… إلّا أنّه غالبًا ما ينظر إلى هذا الوعي أو المعرفة المسبقة، على أنّها تمثّل عبئًا عاطفيًا.

إلى جانب الحدث التأسيسي الّذي دفع جونز إلى تفعيل آلة السفر عبر الزمن، تختبر عالمة الفيزياء معضلة أخلاقية تتمثلّ بالسؤال الآتي:”هل حياة قلّة من الناس توازي قيمة التاريخ البشري بأكمله؟”. بموت 7 مليارات نسمة، إنّ الحضارة الإنسانية – الفن والموسيقى والأدب والمعرفة العلمية – كلّها ستزول ! وهكذا يبرّر المسلسل، القتل واستغلال الآخرين وعدم تحذيرهم بالخطر القادم من أجل الحفاظ على الحضارة. وعلى غرار “The 100″، يصوّر المسلسل نهاية العالم على أنها نهاية يتمّ فيها تحويل البشر إلى حالة شبيهة بالحيوان الّذي تحرّكه غريزة البقاء. ومع ذلك، تتساءل الشخصيات مرارًا وتكرارًا عمّا إذا كانت الوسائل العنفية مبرّرة، مع علمها المسبق بالمخاطر ونتائج الخطوات غير المدروسة…المشاهد أيضًا سيضطر بالتأكيد إلى التفكير في قيمة كلّ حياة.

على امتداد المواسم الأربعة، تتصارع الشخصيات مع الزمن ومع خطر محوها أو إنقاذها. البعض يريد إعادة شخص محبوب فقده بسبب الوباء، بينما يريد آخر إنقاذ طفل ولد في وقت لاحق بأيّ ثمن، ما يؤدّي إلى صراعات داخليّة لا تطاق مع الذكريات ونسبيّة الزمن. ماذا ستفعل لمن تحب؟ أتحافظ عليه بأيّ ثمن أم تنقذ العالم ؟

على المستوى السردي، لا يتوقّف الزمن عن تحدّي النظرة العالمية للتطوّر؛ قد تظنّ إحدى الشخصيات القادمة من زمن ما، أنّ ما تفكّر فيه هو أمر عادل ومنطقيّ لكنّ الأحداث المواسم اللّاحقة ستقلب استنتاجاتها رأسًا على عقب. إنّه لأمر مدهش، عندما تتعارض نظرتنا إلى العالم في عصرنا مع أولئك الّذين يعيشون في مستقبل نهاية العالم. فحتى الأمور الأكثر وحشية، تمرّ في أذهاننا مرور الكرام، تختلّ بوصلتنا الاخلاقيّة – القيم، المبادئ، المعتقدات، المنظومة الأخلاقيّة بأكملها !

على مستوى البناء الدرامي، وتوازيًا مع فكرة موازنة قيمة حياة إنسان واحد مقابل “الصالح العام”، تواجه الشخصيات دوافعها العاطفية. لا يكون الخيار دائمًا بسيطًا مثل تفضيل شخص مقابل حياة العديد، بل يكون الصراع متشابكًا “خيارك مقابل خياري”. في هذا السياق، لا يبدو تضارب القيم أبدًا وكأنه تجربة فكريّة، بل يتبيّن أنّ القرارات الأخلاقية لا يمكن فصلها عن المشاعر الإنسانيّة. في بعض الأحيان، ينتج عن هذا الواقع عواقب وخيمة، ومع ذلك يمكن أن تكون المشاعر الإنسانية أيضًا مصدرًا للقوّة والشجاعة. قد نأمل ألا نواجه أبدًا المخاطر الّتي تواجهها شخصيّات “12 قردًا” خلال كل حلقة، ولكن يمكن تحصيل البصيرة والمعرفة عندما نشاهدهم يتصارعون مع مشاعرهم ومفاهيمهم المجرّدة عن الصواب والخطأ.

“هناك العديد من النهايات. ولكن النهاية الصحيحة هي الّتي تختارها أنت.” جنيفر غوينز

على امتداد التاريخ البشري، حاول البشر دائمًا التصالح مع الفناء من خلال العلم والإيمان والفن والفلسفة…مع حقيقة أن جميع الكائنات الحيّة ستموت. هل الوقت هو عدوّ يفشل إرادتنا ورغباتنا؟ أم إنّ الزمن مقدّس لأنّ مروره يعطي وجودنا معنى أسمى؟ إذا استطعنا إيقاف الموت (الكوارث، الحروب، الكورونا…) فهل يجب أن نفعل ذلك؟ أم إنّ أفعالنا ستضرّ بجوهر التجربة الإنسانية…تجربة الموت والحياة؟ أرى أنّ السؤال الأخير، ما هو إلّا جواب نواسي به ضعفنا وطبيعتنا الفانية، لأنّنا لا نستطيع، في العالم الحقيقي، تجنّب مرور الوقت…تلك الحقيقة المزعجة !

إلّا أنّ في مسلسل “12 قردًا” رؤيا تأمّليّة “نهايات لا نهاية واحدة”؛ وحتى النهاية الأبشع “الموت” قد تكون إشراق حياة…كلّ نهاية هي ما تختاره الشخصيات وما تمليه عليه بوصلتها الأخلاقيّة ! بسيناريو سهل يجعلنا المسلسل، نفكّر في ما إذا كان البشر قادرون على “كسر حلقة” العنف والغطرسة الّتي تؤدي دائمًا إلى كارثة على جنسنا البشري. هل يمكن للبشرية أن تتقبّل عواقب أفعالها وتتجنّب تكرار أخطاء الماضي؟ هل الحبّ نقطة ضعف أم قوّة؟ هل من السذاجة الاعتقاد بأنّ الحبّ يمكن أن ينتصر في وجه الكراهية أو العدمية؟ هل يمكن أن يحقّق القتل نتيجة “جيدة”؟ هذه أسئلة يتمّ طرحها باستمرار خلال هذا المسلسل، وهي أسئلة مرافقة للوجود بخاصّة في أوقاتنا الحالية المظلمة مع انتشار الجائحة الجديدة !

وبينما سيجعلك العرض تبكي غالبًا، كن مطمئنًا أنّك ستستمتع بلحظات مذهلة؛ ستتساءل بصوت عالٍ، “هل هم فعلًا سيفعلون هذا؟”. سيجعلك الحوار المريح والمبهج الّذي يسخر من نقاط ضعف شخصيّاته، تضحك…متناقضات ! أليس كذلك ؟! حتى أنّ الاستخدام المفاجئ لأغنية من الثمانينيات الّتي لن تسمعها مرتّيْن بالطريقة نفسها !

لا تنس في أثناء مشاهدتك لديستوبيا “12 قردًا” أن تجد الخفة في الظلام والربح في الخسارة والماضي في المستقبل والحياة في الموت…يمكن لـهذه الملحمة الحديثة، القيام بكل ذلك في حلقة واحدة. توقّف عن التفكير في عالمك لمدة ساعة، أدخل “كلمة الشاهد” (The Word of the Witness) وفضّل “عالم الشاهد” (The world of the witness) واحمل الرسالة معك إلى العالم الحقيقي.

[1] يطلق على الفلسفة التجريبيّة لقب فلسفة «الكرسي ذي الذراعين» (Armchair Philosophy). هي فرع يقوم على استخدام البيانات التجريبية الّتي يتم جمعها غالبًا من خلال الدراسات الّتي تدرس الأفكار البديهية لدى الناس العاديين- من أجل الوصول لنتائج بحثية حول الأسئلة الفلسفية. ارتكزت الفلسفة التجريبية في البداية على الأسئلة الفلسفية المتعلقة بالفعل المتعمّد، والصراع المفترض بين الإرادة الحرة والحتمية (Determinism)، والنظريات السببية مقابل النظريات الوصفية للمرجعية اللّغوية.

المراجع:

– Berger, George, 1968. “The Conceptual Possibility of Time Travel”, British Journal

for the Philosophy of Science.

– Chandler, Daniel, 2017. Semiotics: The Basics, Taylor & Francis.

– Earman, John:

– Hawking, St. W.1992, “Chronology Protection Conjecture”, Physical Review.

– King, David, 1999, “Time Travel and Self-Consistency: Implications for Determinism and

the Human Condition”, Ratio, vol. 12.

– Kip S. Thorne, 1991. “Do the Laws of Physics Permit Closed Timelike Curves?”, DOI: 10.1111/j.1749-6632.1991.tb52642.x

– Kim, S.W, Thorne, K. S. 1991. “Do vacuum fluctuations prevent the creation of

closed timelike curves?”, Physical Review.

– Le Poidevin, Robert, 1991. “Change, cause and contradiction: a defence of the

tenseless theory of time”, Macmillan, London.

– Orilia, Francesco & Fano, Vincenzo & Macchia, G, 2014. “Space and Time: A Priori and A Posteriori Studies”.

– Paul J. Nahin, 2014. “Holy Sci-Fi! Where Science Fiction and Religion Intersect”, springer, New York.

– Ray, Christopher, 1991. “Time, space and philosophy”, Routledge, London.

– Riggs, Peter J, 1997. “The Principal Paradox of Time Travel”, Ratio.

– Rowland Susan, 2015. “Jung, art and psychotherapy re-conceptualized by the symbol that joins us to the wildness of the universe”, International Journal of Jungian Studies, DOI: 10.1080/19409052.2014.905487.

– Stein, Howard, 1970. “On the Paradoxical Time-structures of Gödel”, Philosophy of Science.

– Smart, J. J. C. 1963. “Is Time Travel Possible?”, Journal of Philosophy.

– Sanders, Steven, 2008. “The philosophy of science fiction film”, Lexington, Ky: University Press of Kentucky.

– Wasserman Ryan, 2018. “Paradoxes of Time Travel”, Oxford University Press.

– 12 Monkeys Synopsis: https://www.imdb.com/title/tt3148266/

– https://12-monkeys.fandom.com/wiki/

– https://projectsplinter.com/

ترجمة: شريف بقنه - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري قد لا يُمكِن للعِلم والرياضيات القبضَ على الكون الماديِّ بشكلٍ كامل. هل...

تختتم هذا الأسبوع عروض أوبرا زرقاء اليمامة في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مسدلة الستار عن أهم حدث في...

ترجمة: شوق العنزي - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري فانيسا وفيرجينيا مقربتان فنيًّا، خصومة في حالة حبّ. هل يمكن تجاوز الحسد...

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.