الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

لقد ندمت على أشياء كثيرة.

ندمتُ على نوبة غضبي في عيد مولدي العاشر لأني لم أحصل على الهدية التي أردتها. وندمتُ على عدم المشاركة في اختبارات العلوم والرياضيات تلك عندما كنت في المدرسة لأنني ببساطة كنت منزعجًا من وضع المعلم لاسمي دون إذني، وندمتُ على تعجلي في اختيار تخصصي الجامعي، وعلى رفض منحة الدكتوراة في لندن عندما عُرضت علي، وعلى ترددي بشأن الزواج وتأثير ذلك على شريكتي، وعلى التسبب في بكاء أختي في أحد أعياد الميلاد حينما بالغتُ كثيرًا في سخريتي، وعلى عدم التقدم بطلب الحصول على تلك المنحة حينما أتيحت لي الفرصة، وعلى كثير من الأمور القاسية التي صدرت مني تجاه عائلتي وأصدقائي على مر السنين التي يبدو أنها كانت تخرج مني دون سببٍ واضح، وندمتُ أيضًا على رفض الوظيفة المرموقة المعروضة علي لمجرد قلقي من الضغوطات التي قد تجلبها لحياتي الشخصية، وعلى عدم تمضية فترة أطول مع أختي قبل وفاتها.

إن الأمور التي ندمت عليها جزءٌ مهمٌّ من حياتي. لا أفكر فيها دائمًا لكنها تخطر لي بين حينٍ وآخر، وأحب حينئذٍ الانغماس فيها لبعض الوقت والتأمل في “السبُل غير المطروقة”؛ فالتفكير فيما كان يمكن أن يكون يمنحني منظورًا جديدًا حول الواقع الآني.

لقد تعرضتُ مؤخرًا لانتقاد بسبب اتخاذي هذا النهج مع الندم؛ إذْ أخبرني أحد أصدقائي المقربين بأنه لا يفكر فيما ندم عليه أبدًا؛ فهو يرى أن الندم انغماسٌ ذاتي لا طائلَ منه. ويزعم بأنه لا يمكن تغيير ما فات وأن المستقبل هو ما يقع ضمن نطاق سيطرتنا. وعليه، فإن الانغماس في الندم لا يفضي إلى مصلحة بالنظر إلى ثبات الماضي، كما أنه قد يُعيقُنا عن تغيير المستقبل للأفضل. وبعد الضغط عليه أقرَّ صديقي هذا أخيرًا بأن الندم المحتمل (أي التفكير بشأن ما قد تندم عليه عند اتخاذ قرار معين) قد يحمل بعض القيمة. ونحن متفقان في هذا الصدد. وأخبرته بأن جيف بيزوس -أغنى رجل في العالم الآن- كان يدعو منذ وقتٍ طويل إلى “التخفيف من الشعور بالندم” باعتباره وسيلةً إرشادية مفيدة عند اتخاذ القرار.

ولكني أعتقدُ بأن صديقي وجيف بيزوس كلاهما على خطأ. فالندم ليس عديم الجدوى، إنما هو جزء أساس من الحياة الطيبة ومن المهم تقدير ما نأسف عليه ونتأمل فيه. علاوةً على ذلك، النصيحة القائلة بأن علينا “التخفيف من حدة الندم” عند اتخاذ القرار غير مجدية عمليًّا، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بتلك الخيارات المصيرية التي تساهم في تشكيل حياتنا. ثمة خطورة بالتأكيد في الانغماس بلا داعٍ في مشاعر الندم الوجودية المبهمة (وأنا أقع في ذلك بين حينٍ وآخر) ولكن التعامل مع هذا الأمر لا يكون بنبذ تلك المشاعر وتجاهلها بل بالتأمل العميق فيها.

هذا ما سأناقشه في هذه المقالة، على أيةِ حال، وسأُقسِّم مناقشتي إلى أربعة أقسام رئيسية. في القسم الأول سأقدِّم تعريفًا أدق للندم، وسأحدِّد الأشكال المختلفة التي يتخذها. وسأُقِّر في القسم الثاني بأن الندم يكون غالبًا غير مبرر ولكني أزعم بأن هذا لا يعني أن علينا تجاهله والتخفيف منه. وفي القسم الثالث سأقدِّم تقييمًا نقديًّا لأدلة من علم النفس تشير إلى إمكانية تبني استراتيجية “التخفيف من مشاعر الندم” عند اتخاذ القرارات. وفي القسم الرابع، سأجمع خيوط المناقشة السابقة وأناقش مدى أهمية الندم للحياة الطيبة.

يُعد الندم تجربة شائعة للغاية بحيث قد نظن أنه لا يتطلب تعريفًا لأننا نعرف ما هو على كل حال. بيدَ أنه يتخذ أشكالاً مختلفة، كما توجد تجارب ذات صلة وثيقة به تتقاطع معه وأحيانًا تختلط به. ومن ثم، من المهم أن نمتلك فهمًا واضحًا لماهيته. وفيما يلي، أربع إيضاحات رئيسية تأتي بالتتابع:

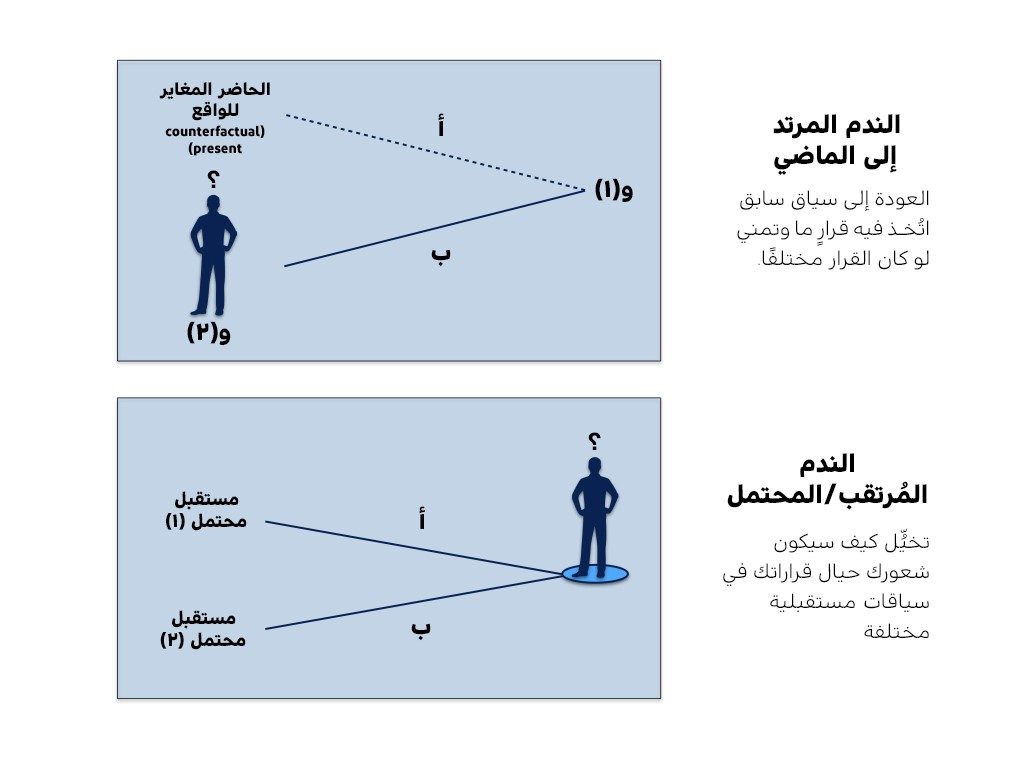

الندم، أولًا وقبل كل شيء، مفهوم سلبي مبني على أساس المقارنة، إذ ينبع من مقارنة خيارات نشأت في سياق أصلي تم فيه اتخاذ قرارٍ ما. لنفترض أنك تواجه قرارًا (أ أو ب؟) وأن عليك أن تختار، فاخترت (ب). ينشأ الندم المرتد إلى الماضي عندما تفكر في القرار الذي اتخذته بالفعل، حيث تُقارن الحياة التي تعيشها في الواقع (نتيجة اختيار ب) بالحياة التي كان من الممكن أن تعيشها (لو أنك اخترت أ). إنك تندم على الاختيار على نحوٍ ارتجاعي إذا اعتقدت أن الحياة التي تعيشها الآن أسوأ من الحياة التي كان يمكن أن تعيشها. أما الندم المرتقب/المحتمل فإنه ينشأ عند النظر في السياقات المستقبلية المحتملة المرتبطة بالخيارات التي تواجهها. فتقارن تلك السياقات المستقبلية المحتملة وتتساءل: “لو اخترت (أ)، هل سأندم على عدم اختيار (ب)؟” (أو العكس). (**)

يمكن أن يرتبط الندم بقرارات تافهة أو أخرى مصيرية (أو بما يقع بينهما). الاختلافات بين القرارات أمرٌ مهم. فالندم على ما اخترته من قائمة طعام في مطعم يختلف تمامًا عن الندم على قرار رفض عرض وظيفي مهم؛ فالأول يُنسى بسرعة ويمكن تداركه؛ أما الأخير فله تداعيات على كل مناحي الحياة تقريبًا. كما يمكن للندم أن يرتبط بمقاييس وقتية مختلفة؛ فالندم على ما فعلته الليلة الماضية يختلف عن الندم على ما بدر منك قبل ثلاثين عامًا. وبالمثل، توقُّع الندم على ما قد تشعر به صباح الغد في حال اخترت مشروبًا آخر يختلف عن الندم على ما قد تشعر به خلال ثلاثين عامًا في حال الانفصال عن شريك حياتك. إضافةً إلى ذلك، بالرغم من أن الفلاسفة وعلماء النفس غالبًا ما يتناولون الندم ضمن إطار الخيارات الثنائية، إلا أنه في الواقع يمكن أن يرتبط بقرارات تنطوي على عدد كبير من الخيارات، كما يمكن أن ينشأ من تسلسلات طويلة من القرارات وليس فقط من القرارات الفردية. ستُناقش أهمية هذه الاختلافات بمزيد من التفاصيل أدناه.

يُفهم الندم عادةً على أنه عاطفة: ينتابك شعور سيء عند مقارنة الخيارات. غير أن الندم له مكوِّن إدراكي. فالأمر لا يقتصر على الشعور السيء حيال ما آلت إليه الأمور أو ما قد تؤول إليه، إذ يستلزم الأمر اتخاذ حكم بأفضلية خيار على آخر. أفضِّل النظر في المسألة من حيث التمييز بين الحالات الذهنية من الدرجتين الأولى أو الثانية: الحالات الذهنية من الدرجة الأولى عبارة عن ردود فعل فورية غير تأملية ولا إرادية غالبًا (أو دوافع سلوكية). والحالات الذهنية من الدرجة الثانية هي تقييمات مدروسة وتأملية وإرادية للحالات الذهنية من الدرجة الأولى. يبدأ الندم عادةً كحالة ذهنية من الدرجة أولى: رد فعل سلبي فوري وغير تأملي تجاه ما كان وما قد يكون، لكنه إما أن ينتهي إلى حالة ذهنية من الدرجة الثانية (أي تأييد تأملي للشعور الأول) أو يُرفض باعتباره غير عقلاني أو غير مبرر أو غير مجدِ.

وأخيرًا، يجب تمييز الندم عن الحالات الذهنية ذات الصلة الوثيقة به، كتأنيب الضمير على سبيل المثال. فالندم محوره الذات ويخلو غالبًا من حس المسؤولية الأخلاقية: هو تقييم سلبي للذات بشأن الخيارات السلبية المُتخذّة بغض النظر عن طابعها الأخلاقي. أما تأنيب الضمير فإنه أخلاقي ويتمحور حول الآخر: هو تقييم سلبي للذات عن الخيارات المُتخذَة ذات التأثير المباشر على الآخرين. العلاقة الدقيقة بين الندم وتأنيب الضمير تتسم بالتعقيد، وهما بالتأكيد مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضهما: كثير من المنادم التي ذكرتها في المقدمة توفر أيضًا أسبابًا لتأنيب الضمير. وأظن بأن أفضل طريقة للتفكير في هذه المسألة تكون بالنظر إلى تأنيب الضمير بوصفه ندمًا خاصًّا أخلاقيًّا ونوعيًّا. وعلى نحوٍ مماثل، ينبغي التمييز بين الندم والحزن العام أو الامتعاض بشأن حالة العالم.

على غرار كريستوفر كاولي (Christopher Cowley)، أعتقد بأنه من الأفضل النظر إلى الندم على أنه أمر ينشأ من مقارنة مغايرة للواقع للقرارات التي اتخذناها طواعية، وليس من مقارنة مغايرة للواقع لمجريات التاريخ. وعليه، حينما أعرب عن حسرتي من انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة فأنا لا أندم على ذلك لأنه لم يكن خياري. هذا التمييز بين الندم والتحسّر لا نجده في الأدبيات المعرفية. فغالبًا ما يشير الفلاسفة -سيرًا على نهج أعمال برنارد ويليامز (Bernard Williams)- إلى “ندم الفاعل” (agent regret) باعتباره نوعًا فرعيًّا خاصًّا للندم ينشأ من الخيارات التي اتخذناها، ويذكرون ذلك التمييز حفاظًا على إمكانية الندم على أشياء خارجة عن إرادتنا(*). وأنا أفضِّل عدم القيام بذلك.

هذا يكفي كتوضيح أولي. لنستعرض الآن ثلاث حجج حول قيمة الندم.

2- الحجة الأولى: الندم غالبًا ما يكون غير عقلاني

الحجة الأولى غريبة بعض الشيء لأنها تُقر بأن الندم غير عقلاني مقارنةً بما جاء في المقدمة. نخطئ في كثير من الأحيان عندما نشعر بالندم العميق إزاء القرارات التي اتخذناها. أو، بمعنى فلسفي أدق، ينبغي علينا في أحيان كثيرة تخطي مشاعر الندم من الدرجة الأولى لأنها تكون مُضللة وعديمة الجدوى. يشرح الفيلسوف بادي ماكوين (Paddy McQeen) سبب ذلك من خلال ما يسميه “منظور القرار المبرر” للندم.

يجادل ماكوين بأن الندم يكون مُبرَّرًا بشرطين اثنين: (أ) أن ينبع من ذاتنا في وقت القرار و(ب) وأن يستند إلى مبررات كانت متوافرة لنا في ذلك الوقت. فلو اخترتُ دراسة القانون لأن لدي اهتمام قوي بالعدالة الجنائية وأنا متمسك بحق المحاكمة العادلة وأريد تكريس حياتي لحماية هذا الحق، عندئذٍ يكون قراري مبرَّرًا بالنظر إلى القيم والتفضيلات المنطوية عليه في ذلك الوقت. أما لو اخترت دراسة الطب رغم شغفي بالقانون لأن أبي يتوقع مني ذلك حينها يكون قراري غير مُبرَّر.

يقول ماكوين بأنه إذا كان هناك ما يبرر القرار في وقت اتخاذه فلا ينبغي الندم عليه حتى لو تبيّن أنه غير صائب. ولهذا عدة أسباب. الأول، لو كانت قراراتك نابعة من ذاتك ومبنية على المعلومات المتاحة لك في ذلك الوقت، حينها لا يوجد قرار أفضل كان يمكن اتخاذه. لقد فعلت كل شيء على نحوٍ صائب ضمن حدود معرفتك. والسبب الثاني، أن سوء النتائج قد يكون مسألة حظ. على سبيل المثال، قد يتخذ عملي في القانون منحىً سيئًا لأني لم أتلقَ القضية التي تصنع الفرق في مسيرتي المهنية، أو لأن الحكومة أوقفت الدعم المالي عن القطاع، أو بسبب بعض التراجع العام في الاقتصاد. كل تلك الأمور هي خارج سيطرتي ولم أكن لأعرف عنها حين اتخاذ القرار، فلا ينبغي أن ألقي اللوم على نفسي. السبب الثالث هو أننا لو بالغنا في إسباغ الندم على قراراتنا المبررة فقد نتعلم الدرس الخطأ من إخفاقاتنا السابقة. لو نُسبت أية نتيجة سلبية للحظ ولم يكن لها علاقة بعقلانية قراراتنا، فقد يقودنا ذلك إلى تجنب هذا النوع من القرارات حتى لو كان قرارًا صائبًا أو قد يفضي إلى نتائج مرغوبة في المرة القادمة. بمعنى آخر، ثمة خطورة في أننا قد نقاوم بشكل لاعقلاني نوعًا معينًا من القرارات لمجرد أن النتيجة لم تكن مرضية لنا الآن. لدى لاعبو البوكر اسمًا لهذا النوع من الأخطاء المتعلقة باتخاذ القرار يطلقون عليه اسم (النتاج)، أي التركيز المبالغ فيه على النتائج عند البحث عن أفضل الاستراتيجيات. وأخيرًا، وتماشيًا مع ما قاله صديقي لي، لو بالغنا في إسباغ الندم على القرارات المبررة، فسنجلب البؤس لأنفسنا بلا داع حيث سنفترض أن حياتنا أسوأ مما هي عليه في الواقع (أو مما كانت عليه) بسبب ما آلت إليه الأمور. الأشخاص الذين يندمون على الارتباط في علاقة سابقة لأنها انتهت على نحوٍ سيء غالبًا ما يقعون في هذا الخطأ؛ فهم يتجاهلون كل الأمور الحسنة التي حدثت قبل تلك النهاية.

تسليمًا بحقيقة أن القرارات المبررة لا ينبغي الندم عليها، تكون النقلة الأساسية في حجة ماكوين هي الزعم بأن الندم يكون غير مبرر غالبًا. ويزعم بأن هذا ينطبق بشكل خاص على القرارات المصيرية أو تلك المنطوية على احتمالات بعيدة تعود للماضي أو تستشرف المستقبل. ولعل أسهل طريقة لفهم هذه الحجة تكون باستعراض مثال. ذكرتُ بأنني نادمٌ أشد الندم على قرار رفض منحة الدكتوراة في إحدى جامعات لندن. لقد اتخذت هذا القرار منذ أحد عشر عامًا، وندمت عليه لأنه كان عرضًا ماليًّا سخيًّا وكان من الممكن أن يكون في جامعة معتبرة تتفوق كثيرًا على الجامعة التي نلت منها على درجة الدكتوراة. دائمًا ما أتساءل كيف كانت ستكون حياتي لو أني قبلت ذلك العرض. أتصور أنني سأكون في مكان أفضل بكثير من الناحية المهنية. وميزة السمعة المصحوبة بالعمل في جامعة مرموقة، إلى جانب العلاقات الاجتماعية والفرص الأخرى التي كنت سأحظى بها، كانت ستتيح لي تكوين رأس مال مهني في وقت أسبق بكثير. كنت بالتأكيد سأكون أستاذًا جامعيًّا في جامعة من أفضل المستويات الآن! من ناحية أخرى -ودائمًا هناك ناحية أخرى- تلقيت منحة دراسية أكثر سخاءً من جامعة إيرلندية، وبقبولها، لم أقترف على نفسي سوءًا. علاوةً على ذلك، ساعدتني الإقامة في إيرلندا على البقاء مع شريكة حياتي (زوجتي الآن) ولم أعتقد ذلك الوقت أن علاقتنا ستستمر لو انتقلت إلى المملكة المتحدة (على الرغم من ميلي إلى طرح هذا الاحتمال لأننا في نهاية المطاف نجحنا في البقاء معًا خلال السنوات الثلاث التي قضيتها في المملكة المتحدة).

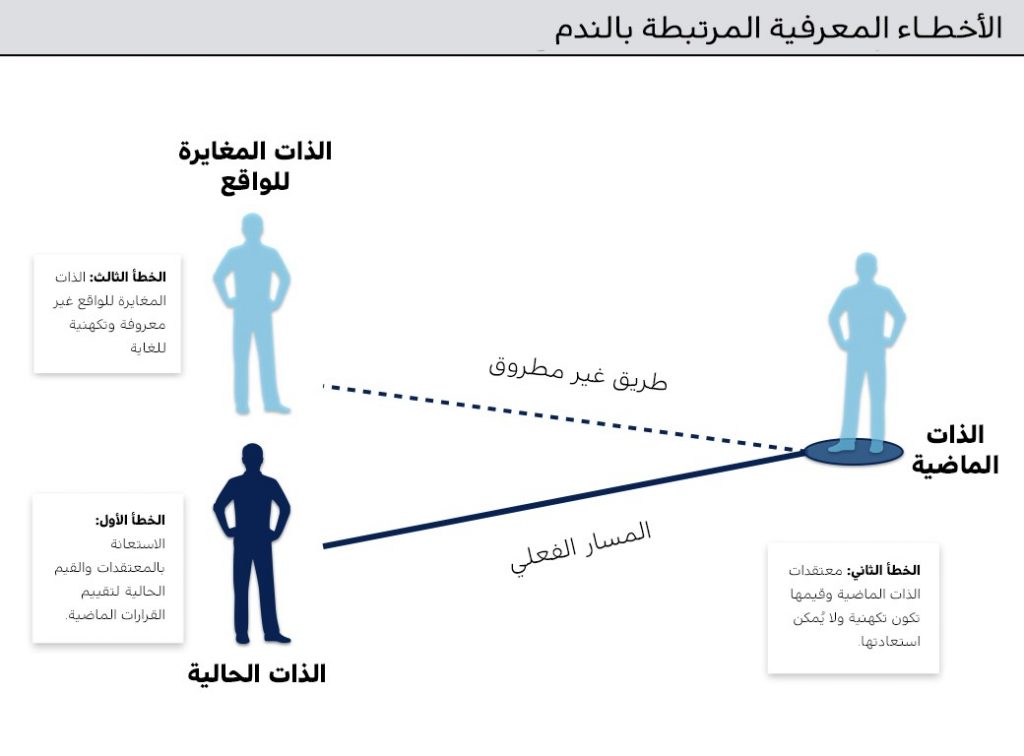

هل ندمي عقلاني؟ على الأرجح لا. فكّر في الرحلة المتخيلة التي سأضطر لخوضها لتقييم هذا الندم تقييمًا سليمًا. ينبغي أن أعود إلى الوراء لذاتي الماضية (في منتصف 2007)، وأتصور قيمي ومعتقداتي في ذلك الوقت وأحاول تجريدها مما أعتقده وأراه اليوم، بل ينبغي علي أيضًا عرض نفسي لذاتي الحاضرة الافتراضية (ذاتي المغايرة للواقع) وأتخيل كيف ستكون حياتي الآن. سأرتكب على الأرجح ثلاث أخطاء معرفية في هذه الرحلة المتخيلة. أولًا، من غير المرجح بأنني سأتمكن من فصل قيمي ومعتقداتي الحالية عن تلك الماضية؛ لأن قيمي ومعتقداتي الحالية ستلقي بأثرها بلا شك على تفسيري لقراراتي السابقة. وبالفعل، يمكنك ملاحظة ذلك أعلاه: أشير صراحةً إلى الأمور التي أعرفها حاليًّا حول تكيُّف علاقتي مع الانفصال المكاني الذي لم أكن أدركه ذلك الوقت. ثانيًا، ربما تكون قيمي ومعتقداتي السابقة مجهولة ولا يمكن استعادتها. هناك بُعد معرفي شاسع بين من أنا الآن ومن كنت عليه يومًا ما، وهذا من شأنه أن يحد من قدرتي على استرجاع صورة القرار بالنسبة لي حينذاك على نحوٍ واضح، ما لم أكن أدوِّن بالضبط أفكاري ومعتقداتي في ذلك الوقت (ولم أفعل ذلك)، فسينتهي بي الأمر إلى اختلاق هوية أخرى سابقة. ثالثًا، سيشق علي معرفة كيف كانت ستشعر ذاتي المغايرة للواقع حيال هذا المأزق. ربما كان قرار الانتقال إلى لندن سيكون نقطة تحول في حياتي، إذ كان يمكن أن يؤدي إلى عديد من التغييرات في شخصيتي ورؤيتي. لذا فإن ذاتي المغايرة للواقع ستكون مختلفة جدًّا عن ذاتي الحالية. ربما كنت سأجلس على حاسوبي المحمول لكتابة مقالة عن مدى ندمي على الذهاب إلى لندن، وكيف أتمنى لو أنني لم أُضحِّ بعلاقتي من أجل حياتي المهنية.

ما سبق ذكره يخص الندم المرتد إلى الماضي، لكن توجد أخطاء معرفية مماثلة في حالة الندم المحتمل/المرتقب، غير أن الرحلة المتخيلة مختلفة بعض الشيء؛ ففي حالة الندم المرتقب لا ينبغي عليك العودة للوراء إنما تخيل ذاتك الحالية في مستقبلين افتراضيين اثنين على الأقل، وتتصوَّر معتقداتك وقيمك فيهما. ستكون هذه مهمَّة تكهّنية مُبهمَة للغاية، وستصبح أكثر تكهنًا وإبهامًا مع المضي إلى ما هو أبعد من ذلك. على ما أذكر، يُحب جيف بيزوس أن يتخيل ما ستقوله ذاته المستقبلية الثمانينية بشأن خياراته الحالية عند محاولة “التخفيف من الشعور بالندم”. أعتقد أن بيزوس بفعله هذا يخوض في تكهنات منحازة رجائية. لو أنه مثلي في شيء (وللإنصاف هو ليس كذلك على الأرجح) فسيستخدم هذه الممارسة التخيلية ذريعةً لإسقاط بعض القيم المفضلة الحالية على أي مستقبل تخيلي. سيكون من الأفضل التركيز على ما يُدركه ويعرفه الآن.

هذا لا ينفي على الإطلاق وجود أمور تُبرر الندم. فكما يوضِّح ماكوين في مقالته، هناك أوقات لا تكون فيها قراراتنا مبررة، ونعلم أنها كذلك بالنظر إلى قيمنا ومعتقداتنا لحظة اتخاذ القرار. أحيانًا لا نصارح أنفسنا بشأن ما نهتم به حقًّا. ينبغي أن ننتبه إلى تلك اللحظات. ومن المرجح أيضًا أن يكون تقييمنا مبررًا عندما ينطوي على رحلة تخيلية “قصيرة” إلى الماضي أو المستقبل. حينها سنكون قادرين بالفعل على إسناد خياراتنا إلى معتقدات منطقية حول ما ستُقدِّره ذاتنا الماضية أو المستقبلية. فقد يكون الندمُ عقلانيًا وملائمًا أحيانًا. علينا فقط أن نحذر من الأخطاء المعرفية التي نقع فيها عادةً عند التفكير بالأمر. يجب علينا في أحيان كثيرة أن نتخطى الشعور بالندم حالما يساورنا، ونعيدَ النظرَ فيه.

كما قلت، أنا على استعداد لقبول هذه الحجة، لكن أعتقد أن ثمة مشاكل تحيط بها. أولًا، تفرض هذه الحجة معيارًا معرفيًّا عاليًا لتقييم القرارات المصيرية. ففي حين أن ماكوين محقٌ بلا شك بشأن الالتباس الذي يكتنف عملية المقارنة بين نتائج القرارات المختلفة، لاسيما لو كانت هذه القرارات ضمن سياقات زمنية متباعدة، إلا أننا كثيرًا ما نضطر إلى المقارنة والتقييم. إن الحياة تلقي في طريقنا العديد من الخيارات الهامة وعلينا أن نتخيل ما ستؤول الأمور إليه بعد اِتخاذ قرارٍ ما، ينبغي علينا فعل ذلك إلى حدٍّ معينٍ على الأقل. ووسائلنا في ذلك تتفاوت في جودتها وسوئها، يمكننا أن نسترشد بنماذج من الآخرين، أو بتحليل بيانات بعض الدراسات العلمية المتعلقة بهذا الشأن، لكن لا ينبغي علينا التخوف من هذه الممارسة (أو من الحاجة إلى خوض التجارب في حياتنا). هناك مخاوف من إغفال جدوى كل تلك الجهود لو اتخذنا “منظور القرارات المبررة” على محمل الجد.

ثانيًا -وربما أكثر المشاكل أهميةً- علينا ألا ننسى أن حجة ماكوين تخص تقييم الندم من الدرجة الثانية فقط. يتبقى لنا مناقشة شعور الندم من الدرجة الأولى. غالبًا ما يتبادر الندم إلى أذهاننا من تلقاء نفسه ويغمرنا بشعورٍ سيء حيال قراراتنا التي اتخذناها (أو تلك التي نوشك على اتخاذها). ربما نوّد لو وضعنا استراتيجيات تحدّ من وجوده في حياتنا، تسليمًا بأن تلك المشاعر تكون غير عقلانية غالبًا. قد نود في هذا الموضع اتباع مشورة بيزوس والتخفيف من مشاعر الندم من الدرجة الأولى.

لنستعرض هذه الفكرة بشيء من التفصيل بالانتقال إلى الحجة الثانية.

2- الحجة الثانية: توجد طرق تُخفف من الشعور بالندم.

الحجة الثانية مكونة من جزئين وكلاهما مباشر وبسيط نسبيًّا. أولاً، تزعم الحجة أنه يمكننا، إن أردنا، تنفيذ بعض الاستراتيجيات التي تساعدنا على تخفيف حدة الشعور بالندم. ثانيًا، تزعم الحجة أننا لا يجب أن نسعى دائمًا إلى ذلك حتى لو كان ممكنًا. ولقد فنَّدت جزئيًّا هذا الجانب من الحجة في القسم السابق بتسليط الضوء على الطابع التخميني والتخيلي لمنطق “تخفيف شعور الندم”، إلا أني سأستفيض في مناقشة هذا الموضوع أدناه.

لنبدأ بالزعم القائل بوجود استراتيجيات معقولة لتخفيف حدة الندم. تُجرى الدراسات النفسية حول الندم منذ وقتٍ طويل، الأمر الذي أدَّى إلى توافرها بكثرة. هل يمكننا أن نتعلم أي شيء من تلك الدراسات؟ يُفيد أحد الاستقصاءات القوية إلى حدٍّ ما، المنشور في ورقة مُستشهد بها على نطاق واسع كتبها غيلوفيتش وآخرون (Gilovitch) ثم طوِّر في دراسات أخرى، بأن الناس يندمون على عدم الفعل أكثر من ندمهم على الفعل. بمعنى آخر، لو اضطررت للاختيار بين البقاء على الوضع الراهن (كالاستمرار في وظيفتك الحالية) وعمل شيء مختلف أو جديد (كقبول وظيفة جديدة) فإنك على الأرجح ستندم على الامتناع عن تغيير وظيفتك. ومن ثم يمكنك أن تنحاز للفعل (قبول التغيير) لو أردت تخفيف حدة الشعور بالندم.

لماذا نندم على عدم الفعل أكثر من الفعل؟ في ورقة بحثية منشورة مؤخرًا، يجادل ديفيداي (Davidai) وغيلوفيتش (Gilovitch) بأنه توجد أربعة أسباب لذلك. أولاً من الأسهل “التراجع” عن الأفعال، بمعنى لو اتخذ الفعل منحىً سيئًا يمكننا حينئذٍ اتخاذ خطوات سريعة لعكس آثاره السلبية. على الجانب الآخر، يصعب تغيير الوضع الراهن نظرًا لوجود مجموعة متراكمة من العوامل الكامنة خلفه. ثانيًا، من الأسهل عقلنة الأفعال وتبريرها لأنفسنا. وبالفعل نحن البشر نجيد خلق مبررات لسلوكياتنا؛ إنها حيلة نفسية غريزية نمارسها على أنفسنا طوال الوقت. ثالثًا، يصعب عادةً تبرير الامتناع عن الفعل على نحوٍ ارتجاعي. عادةً ما يُبرَّر الامتناع حينذاك بالخوف من الفشل أو التغيير. وقد يكون هذا الخوف مُلحًّا وعميقًا في تلك اللحظة، لكننا نكون غالبًا أكثر ثقة بقدرتنا على تجنب الفشل عند النظر إلى الوراء. وأخيرًا، نميل إلى تذكر الأهداف غير المُحققة أكثر من تلك المُحققة؛ فبمجرد أن نحقق هدفنا المنشود، سرعان ما نضجر منه وننتقل لفعل شيءٍ جديد، على عكس الأهداف غير المحققة التي تعلق طويلًا في الذاكرة. والامتناع عن الفعل يرتبط عادةً بالأهداف غير المحققة؛ ومن ثم فهو مصدر أقوى للندم.

أميل إلى الاتفاق مع هذا الأمر. حيث أنني أنزع إلى الندم على عدم الفعل أكثر من الفعل في حياتي الخاصة. وكما ذُكِر أعلاه، ندمت كثيرًا على عدم قبول العرض الوظيفي المرموق لخوفي من الضغوطات والأضرار التي قد تلحق بحياتي الشخصية؛ لكنني لم أندم على الانتقال لإنجلترا لتولي وظيفة جديدة منذ عدة سنوات، رغم ما انطوى عليه من ضغوط شخصية وأذىً محتمل كان من المكن أن يمس حياتي الشخصية. إني أرى الآلية التي اقترحها دايفيداي وغيلوفيتش ظاهرة في هذه السلوكيات المتعارضة. أستطيع بسهولة رؤية الجانب المشرق من قرار العمل في إنجلترا ويمكنني بسرعة حذف الآثار المترتبة عليه وتبريرها، لكن لا يمكنني فعل الشيء ذاته مع قرار رفض عرض العمل المرموق. ومع ذلك، عندما أفكر بعقلانية وتبصُّر بشأن ما جرى في حياتي منذ ذلك الرفض، لا أستطيع أن أقول إنها كانت سيئة للغاية. بل على العكس، كانت جيدة إلى حدٍّ معقول، وكل ما في الأمر أن حياتي لم تتحسن كثيرًا عمَّا كانت عليه. الاحتمال المحير في أن الأمور قد لا تكون سيئة للغاية لو قبلت بالعرض يدور في ذهني ويصعب تجاهله بغض النظر عن مدى مجانبته الصواب.

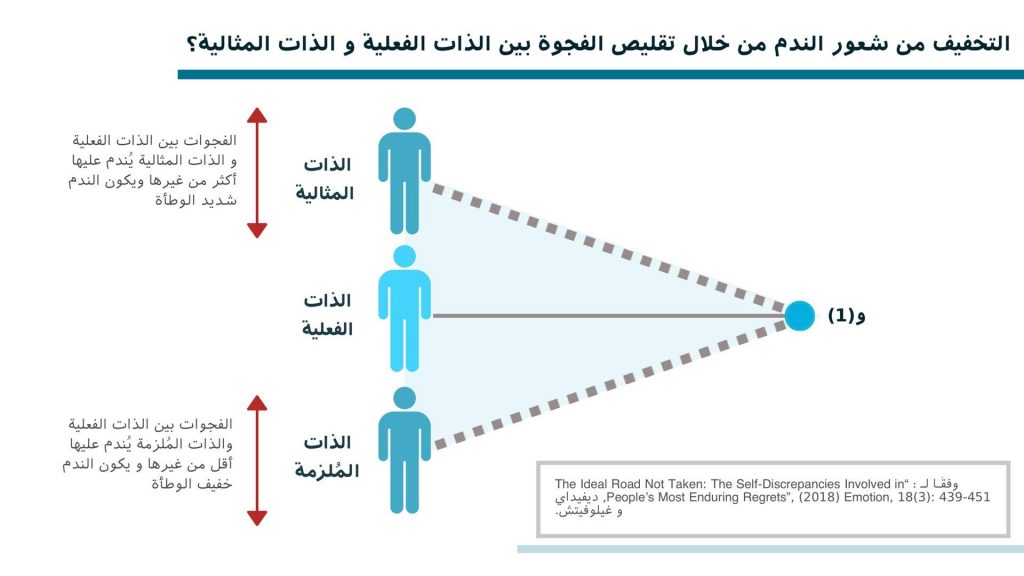

هل توجد دروس أخرى يمكن استخلاصها من علم نفس الندم؟ ربما. في الورقة المذكورة أعلاه، يظهر أن ديفيداي وغيلوفيتش يُحاولان إيجاد وسيلة جديدة لتخفيف مشاعر الندم. ففي ست تجارب تضمنت مجموعات مختلطة من الناس، بحثا في إمكانية نشوء أقوى مشاعر الندم لدينا من الفجوات المُتصوَّرة بين من نحن الآن، ومن نود أن نكون، ومن نعتقد أننا يجب أن نكون. وبالاستعانة بالعمل الذي أنجزه في الأصل إدوارد هيجينز (Edward Higgins)، أشارا إلى أننا نعيش بثلاث نسخ من أنفسنا: (1) ذاتنا الفعلية، أي من نحن حقًّا أو، على نحوٍ أدق، الذات التي نتصور أننا سنكونُها في الوقت الحالي؛ (2) ذاتنا المثالية، أي الذات التي نودُّ أن نكونها وفقًا لآمالنا وأهدافنا وطموحاتنا؛ (3) ذاتنا المُلزمَة (أو الأخلاقية، ought self) أي الذات التي نعتقد أننا يجب أن نكونها بناءً على القواعد الأخلاقية أو توقعات الآخرين. وافترضا أن الناس سيشعرون بالندم على أساس التباينات المتصوَّرة بين ذواتهم الفعلية وذواتهم المثالية/المُلزمَة، وأن التباينات بين الذات الفعلية والذات المثالية ستُشكل مصدرًا للندم يفوق في قوته ذلك الناشئ من التباينات بين الذات الفعلية والذات المُلزمَة. هذه الفرضية كانت متوافقة مع النتائج السابقة التي استخلصتها بوني وير (Bonnie Ware) من مقابلاتها مع المرضى في قسم الرعاية التلطيفية، وقد تأكَّدت بشدة من خلال تجاربهما. فخلال أربعة من تلك التجارب، كان ما يقارب ثلاث أرباع الناس يشعرون بالندم حيال الفجوة بين الذات الفعلية والمثالية أكثر من ندمهم حيال الفجوة بين الذات الفعلية والمُلزمَة، كما أن ذلك الندم كان أشد وطأةً من غيره.

حاول ديفيداي وغيلوفيتش معرفة سبب ذلك. وافترضا أن الإخفاق في الوصول لنسخة “الذات المُلزمَة” كانت تستحث آليات مواجهة نفسية أسرع وأشمل. إن ما يُصاحب انتهاك بعض القواعد الأخلاقية المتصوَّرة هو مشاعر القلق والذنب عادةً. وهذه مشاعر “شديدة الوطأة” وينبغي التعامل معها على الفور للحد من ألمها النفسي المصاحب. أما الإخفاق في الوصول إلى النسخة المثالية من الذات يصاحبه الشعور بالأسى وخيبة الأمل. وهذه مشاعر “أخف وطأة” ومن ثم فهي لا تستحث آليات مواجهة فورية. علاوةً على ذلك، ينزع شعور الإحباط إلى التنامي تدريجيًّا ولا يصل إلى ذروته إلا في وقتٍ متأخرٍ نسبيًّا بعدما يصعب رصد الخطأ وإصلاحه. ومرة أخرى، وجد دايفيداي وغيلوفيتش، في تجربتيهما الأخيرتين، أن هذه الآلية المقترحة تُفسِّر على ما يبدو التباين في مشاعر الندم.

يُمكن أن يُفهم من ذلك أن هناك تأييدًا للأسلوب التالي الرامي إلى التخفيف من حدة الندم: التركيز بالدرجة الأولى على تقليل الفجوة بين الذات الفعلية والذات المثالية (بما أننا أكثر عرضة لتجاهل هذا الأمر وتركه يتفاقم)، والتركيز بدرجة أقل على تقليل الفجوة بين الذات الفعلية والذات المُلزمة (لأننا سنتعامل مع تلك المشكلة على نحوٍ طبيعي عند نشوئها).

قد يكون هذا الاتجاه منطقيًّا، لكن توجد تنبيهات هام ينبغي ذكرها: أولًا، كما يشير ديفيداي وغيلوفيتش، دراساتهما أولية ومحدودة نسبيًّا وربما لم تُنفَّذ على عينات متنوعة تنوعًا كافيًا. (على سبيل المثال، لم تتضمن عينات التجارب الكثير من كبار السن الذين ربما كانوا قد تعلموا بشكل أفضل كيفية التعامل مع التباينات بين الذات الفعلية والذات المثالية). وبالنظر للجدل المعاصر حول صعوبة تكرار الدراسات النفسية لإثبات النتائج، فإننا نحتاج إلى المزيد من الجهد لإثبات صحة هذه التجارب البحثية.

أرى ضرورة توخي الحذر عند محاولة التخفيف من حدة الندم بهذه الطريقة حتى وإن كان الاستقصاء الداعم لها مكينًا. أحد أسباب ذلك هو أن التباينات بين كل النسخ الثلاث للذات قد تحتاج إلى تمييز. وبالفعل، الفجوات بين النسخة المثالية للذات وتلك المُلزمة هي الأكثر شيوعًا وإقلاقًا على الصعيد النفسي. غالبًا يأتي تحقيق النجاح على حساب الفضيلة الأخلاقية: نضطر كثيرًا لإغفال واجباتنا تجاه الغير وتفضيل طموحنا الشخصي. ويمكن أن يؤدي هذا إلى حياة غير مرضية للغاية. حسب منظوري الشخصي، أجد أن هذا هو أكبر تحدي نفسي يواجهني، كما أنه أقوى مصدر لمشاعر الندم الخاصة بي. تنتابني أسوأ المشاعر في تلك الأوقات التي أفضل فيها طموحي ونجاحي الشخصي على واجباتي تجاه الغير. علاوةً على ذلك، لا أجد أن من اليسير التعامل نفسيًّا مع المشاعر “شديدة الوطأة” المصاحبة لمثل مشاعر الندم هذه. فشعوري بالندم على طريقة تعاملي مع عائلتي وأصدقائي هو أكثر ما يؤرقني ولا يزول عني مهما فعلت لإصلاح الضرر الذي تسببت فيه. قد تكون هذه مجرد جبلَّة شخصية شكَّلها اهتمامي الفكري بالأخلاق، لكنها حقيقة واقعة بالنسبة لي.

ومع ذلك، فما هو أهم من سمتي الشخصية، هي المشكلة المتمثلة في أن استراتيجية تخفيف حدة الندم، لا سيما تلك الخاصة بالامتناع عن الفعل، تفترض معرفة لا نملكها غالبًا. فهي تفترض مثلًا أننا نملك معرفة جيدة بماهية ذواتنا “المثالية” و”المُلزمة” و”الفعلية” وتتجاهل إمكانية امتلاك نسخًا مثالية (ومُلزمة) متعددة ومتعارضة من ذواتنا. إن هذا الصراع بين المُثل العليا والواجبات هو، حسب تجربتي، أكثر تحديًّا وأقوى ارتباطًا بمشاعر الندم. ما أكثر ما أودُّ تحقيقه، وما أكثر الواجبات والفضائل التي أرى بضرورة الالتزام بها. واضطراري للاختيار من بينها هو مصدر معظم الندم.

إضافة إلى ذلك، تتجاهل استراتيجية تخفيف حدة الندم حقيقة أن الندم ذاته يُعد مصدرًا للمعرفة. ولو أنفقنا حياتنا في تخطيه فلن نتعلم ولن ننضج بصفتنا أفرادًا، وهذا يُشكِّل أكبر مخاطر تخفيف حدة الشعور بالندم؛ فهذا الأسلوب يحثنا على التبصر في مستقبلنا المحتمل على نحوٍ غير عقلاني، ثم يولِّد لدينا الشعور بالرضا بما هو كائن مع تحريضنا على المكابرة عندما يتعلق الأمر بتقييم نتائج خياراتنا. لو اتبعنا هذه الاستراتيجية، فسنُجري على الأرجح مقارنة أولية بين تكاليف خياراتنا والمنافع الناتجة عنها: “من المرجح أن أندم على قرار أ عندما أبلغ الثمانين من عمري، فلنتجه إذن لخيار ب“. وعندما لا يفضي خيار ب إلى نتائج جيدة، فسنجد أنفسنا ملتزمين مسبقًا بتبريره منطقيًّا. سنقول بأننا جزمنا أن خيار أ سينطوي على ندم مستقبلي أكثر من خيار ب فلا حاجة إلى إعادة تقييم خياراتنا، نحن فقط بحاجة إلى اجتياز الأمر. إن عقلية كهذه تزرع فينا الخوف من الندم لدرجة قمعه، فلا نعد نراه مصدر معرفة يمكننا الانتفاع به.

4- الحجة الثالثة: لا بد من تقبل الندم

يقودني هذا إلى حجتي الأخيرة التي تربط بين الأفكار المنبثقة من تحليلي السابق. تؤكد الحجة بأن الندم ليس شيئًا ينبغي تجنبه أو كبحه أو التخفيف منه. إنما شيءٌ ينبغي تقبُّله والتفكُّر فيه على نحوٍ عقلاني لأنه جزء أساسي من الحياة. وفيما يلي ثلاث عوامل تثبت ذلك:

أولًا، واستكمالًا لحديثي في القسم السابق، نحن بحاجة إلى تقبُّل شعور الندم من الدرجة الأولى باعتباره مصدرًا لمعرفة ذواتنا. يجب علينا قبول فكرة أننا غالبًا لا نعرف حقًّا ما نريد تحقيقه في حياتنا. إننا نملك تصورات متعارضة عن أنفسنا ولا نجيد التنبؤ بمشاعرنا المستقبلية تجاه خياراتنا (وهي مشكلة يسميها علماء النفس “التنبؤ الوجداني”affective forecasting). بيدَ أن الشعور بالندم يتيح لنا معرفة ما يهمُّنا فعلًا.

لستُ أول من يثير هذه الفكرة، حيث يُجادل جستن وايت (Justin White) في مقالة ممتازة حول هذه الظاهرة أن الندم غالبًا ما يكونُ “كشفًا للذات” ويمكن الاستفادة من المعلومات المستقاة منه لتغيير مجرى حياتنا.

إن تفردنا كمخلوقات يُعزا إلى تأثير أسلوب تفكيرنا على أسلوب عيشنا. يمكن للندم أن يكشف لنا أمورًا عن أنفسنا بطرق قد تؤثر بعد ذلك على كيفية تعاملنا مع العالم. كما يمكنه أن يساعدنا على الوعي بأنفسنا، بما في ذلك تحذيرنا من الأمور المُغفل عنها، أو بسماتنا الشخصية التي لسنا على درايةً بها أو بالأمور التي نرغبها أو نهتم بشأنها دون أن نكون على وعيٍ تامٍّ بها. الندم الكاشف إذن يمهد الطريق لنوعٍ معين من التغيير الموجَه للذات.

(وايت 2017، 238)

لن ينال هذه الفائدة من يتجاهل الندم أو يرى بأنه شعورٌ لا طائلَ منه. إن معرفتنا بأنفسنا تستلزم منا مواجهة مشاعر الندم والصمود أمامها.

ثانيًا، نحتاج إلى أن ندرك عجزنا عن إزالة الندم من حياتنا واستحالة التخفيف من حدته في بعض الأحيان. وذلك لا يعود إلى أننا ننخرط في تكهنات لا مبرِّر لها عند فعل ذلك -رغم جسامة هذه المشكلة- ولكن لأننا نضطر أحيانًا للاختيار من بين عديد من الفضائل والقيم المختلفة، مع علمنا بأننا سنشعر ببعض الندم بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور. وعودًا إلى قراري بخصوص رفض قبول عرض العمل المرموق، اتخذتُ هذا القرار مع علمي بوجود احتمالية عالية بأنني سأندم على نتيجته مهما كانت تلك النتيجة. لقد قررت الاستمرار في وظيفتي الحالية لظني أنها ستكون أفضل لي فيما يخص حياتي الأسرية وصحتي النفسية الشخصية. وحتى الآن، لدي كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا كان قرارًا صائبًا. ومع ذلك، خطوت تلك الخطوة وأنا أعلم بأنني قد أندم على عدم اغتنام فرصة العمل في وظيفة مرموقة أكثر: دائمًا يؤرقني التساؤل عن “ما قد يكون”. لكنني أعلم، في الوقت ذاته، بأنني لو قبلت به، فسأندم على الأرجح على مخاطرة الاضطرار إلى التخلي عن حياة عائلية وشخصية أكثر استقرارًا واطمئنانًا. ثمة “مأساة” تخللت هذا القرار. كان علي أن أختار من بين تصورات مختلفة عن الشخص الذي أعتقد أني هو (والذي أرغب أن أكونه). تقبُّل حتمية الندم المرتقب كان جزءًا لا يتجزأ من هذه التجربة. وهذا يسلط الضوء على وظيفة مهمة أخرى للندم في حياتنا: إن الندم لا يكتفي بالكشف عن هويتنا فحسب بل إنه يساهم في تشكيلها أيضًا.

ثالثًا وأخيرًا، لا ينبغي أن يُفهم من هذا أن الندم دائمًا مفيد، إذ يمكن أن يكون ضارًّا للغاية. ومن الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الندم دائمًا يكون مُتعدد العلل. فمقابل كل خيار نتخذه، توجد على الأرجح عشرات الخيارات التي يمكننا الاختيار من بينها، ومن ثم عشرات السياقات المستقبلية المحتملة التي اضطررنا للتخلي عنها. ونظرًا لتراكمها على مدى الحياة، يطغى علينا بكل سهولة ما يسميه كاولي “الندم العدميّ الكليّ المُبهم”، أي الإحساس بأن الأمور كان يمكن أن تؤول إلى نهايات أفضل بكثير دون أن نعرف الكيفية بالتحديد. يناقش كاولي بأن علينا أن نبذل ما بوسعنا لتفادي هذا النوع من التفكير لأنه لا يُقدم لنا أية معلومات عملية، إنما يشوِّه الأمور الجيدة التي حصلت لنا بالفعل ولا نجني منه إلا الأسى.

يشير كاولي إلى أن هذا هو الدرس الحقيقي المستفاد من قصة تولستوي القصيرة الشهيرة إيفان إيليتش. الشخصية الرئيسية في تلك القصة هو محامٍ وقاضٍ ناجح يُركِّز بشكل أساسي على حياته المهنية بدلًا من عائلته. ويُصاب في النهاية بمرضٍ غامضٍ لا يُبرى منه. وبينما هو طريح الفراش، يقضي وقته متأملًا في القرارات التي اتخذها ويصل إلى قناعة بأنه جانَبَ الصوابَ في اختياراته. تُفسَّر القصة عادةً على أنها حكاية تحذيرية حول تفضيل الحياة المهنية والطموح على الحياة الأسرية، لكن كاولي يعتقد بأن هذا درسٌ إشكاليّ. إن ندم إيليتش مبهم وغير محدد، لأنه غير متأكد تمامًا بشأن ما كان عليه أن يفعله على نحوٍ مختلف. هو ببساطة لديه إحساس قوي -وغير مبرر ربما- بأنه انتهى إلى المكان الخطأ. كما يقول كاولي:

أرى أن ثمة إشكالية في فهم تلك القصة القصيرة بوصفها قصة وعظية عن مساوئ الأنا البرجوازية الطموحة التقليدية، إذ أنني أستخلص منها درسًا تحذيريًّا متعارضًا مفاده : تحذير المرء من الوقوع في حالة التباس تقوده إلى نبذ حياته الماضية كلها دون أن يفكر تفكيرًا بناءً بما كان بالإمكان فعله على نحوٍ مختلف، ودون أن يحاول التمييز بين القيم السليمة وغير السليمة للأشخاص ذوي المكانة العالية في المجتمع؛ ودون أن يُقدّر حسنات الأداء الوظيفي والتمتع بالوظيفة تقديرًا مستقلًا عما سواهما.

(كاولي 2017، 632)

هذا هو الفخ الذي أقع فيه أحيانًا. حيث أفكر بكل الإمكانات والاحتمالات والواجبات ويساورني شعور بأن حياتي أسوأ بكثير مما كان يمكن أن تكون. ويحدث هذا عندما أنغمس في حالة التحسر السلبي غير المثمر. صديقي (الذي حفَّزت نصائحه على كتابة هذه المقالة) مُحقٌّ في أنه ينبغي تجنب هذا الركود العاطفي، غير أن الطريقة المثلى لفعل ذلك لا تكون بتجاهل مشاعر الندم أو بتقليل التفكير فيها. ففي نهاية الأمر، يأتي شعور الندم غالبًا بلا استدعاء. أفضل الحلول هو التعامل مع مشاعر الندم على نحوٍ عقلاني وتأملي، والاستعانة بما يشبه “منظور القرار المبرر” الذي قدمه ماكوين لتقييم تلك المشاعر تقييمًا ملائمًا وتعلُّم الدروس الصحيحة من الماضي.

لهذا أرى بأن الندم جزءٌ لا يتجزأ من الحياة الطيبة.

___________________

(*) مثالُ ذلك : أن يدهس سائقُ شاحنة طفلًا -دون قصد منه- في حادث سير (المحرر).

(**) الشكر موجه لأنهار سالم على تصميم الرسومات التوضيحية باللغة العربية (المحرر).

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.