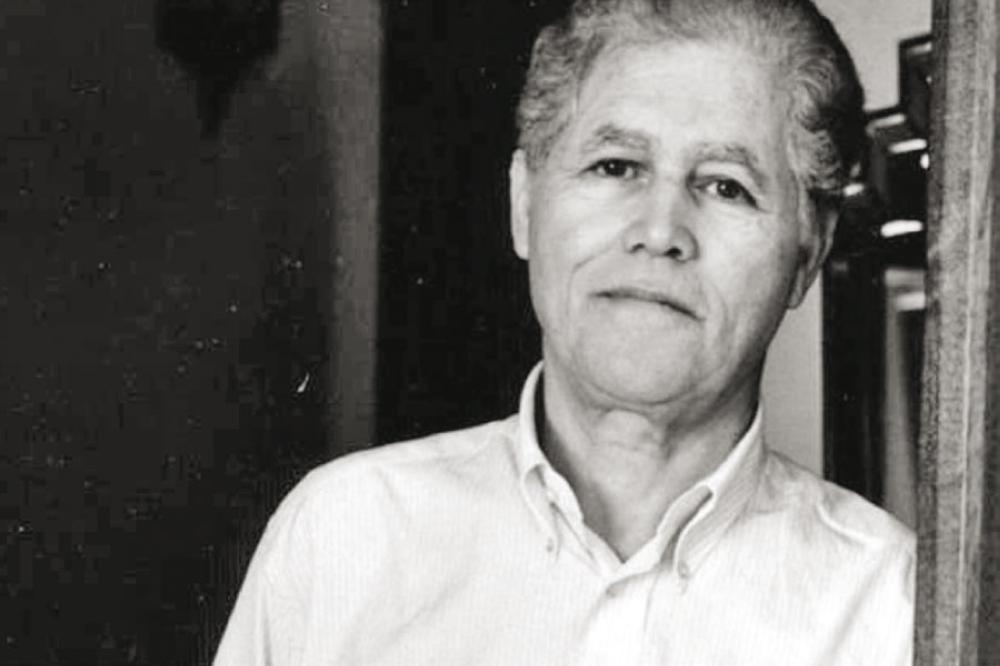

من أبرز الإضافات الفكرية التي قدّمها المفكر المغربي عبد الله العروي سلسلةُ مؤلفاته التي تناولت مفاهيم أساسية تخترق الثقافة العربية من دون أن تكون ممحّصة أو مؤصّلة، ومن ذلك كتبه: “مفهوم الأيديولوجيا” و”مفهوم التاريخ” و”مفهوم العقل” و”مفهوم الدولة” و”مفهوم الحرية”.

ولا شكّ أن هذه الأعمال تحضر في ذهن القارئ وهو بتصفّح آخر مؤلفات العروي؛ “نقد المفاهيم” (منشورات المركز الثقافي للكتاب، 2018)، غير أن صاحب كتاب “الأيديولوجيا العربية المعاصرة” لا يعود إلى نفس محاوره القديمة ولا حتى يتناولها بشكل واضح، بل إن المقصود من نقد المفاهيم هذه المرة هو تقديم تفاعلات عفوية تجاه انشغالات فكرية متنوعة تلامس ما تقاطع من مؤلفاته السابقة أو تتفاعل مع قضايا عامة. وهنا لا بدّ أن نعود إلى تعريف الفيلسوف الألماني إمانويل كانط للتفكير باعتباره نظراً للعالم عبر المفاهيم، وبذلك فإن العروي بهذا الكتاب يبدو كمن يوسّع فكرة المفهوم – في ثقافتنا العربية على الأقل – إلى أبعد من تلك المصطلحات الأساسية التي يقوم عليها الفكر، فإذا كان الأمر يتعلّق بمفاهيم مكتملة ومتداولة في سلسلة أعماله المذكورة آنفاً، فإن الأمر في كتابه الأخير يشبه العودة إلى “ذرّات” التفكير، أو عناصره الأولى، فيأخذنا إلى مشاغل من قبيل “تأصيل العلوم الاجتماعية”، و”العلمانية تاريخيا”، و”إرث النهضة”، و”عوائق التحديث” وهذه عيّنة من عناوين أجزاء هذا الكتاب، والتي لا يمكن الجزم بترابطها، ولا القول بأنها مقالات متفرّقة جمعها كتاب واحد، فالأمر يقع بين هذا وذاك، إذ يوجد انشغال مشترك بين كل هذه النصوص وهي توضيح سياقات المشاغل التي انكبّ حولها العروي طوال مساره الفكري.

تذكّرنا هذه الطريقة في الكتابة بنماذج أعمال لمفكّرين كانوا في نقطة ما من مسارهم يقدّمون إضاءة شاملة أو قراءة إذا جازت العبارة في مسارهم، وقلّما انشغل هؤلاء بالترتيب الكرونولوجي أو حتى ربط تلك الانشغالات بمسارات حياتهم، ويبقى أشهر هذا النوع من التأليف كتاب “هذا هو الإنسان” للفيلسوف الألماني فريديك نيتشه، و”بعد طول تأمّل” للمفكر الفرنسي بول ريكور، وإن كان من الجدير التوضيح بأن العروي قد بدا في “نقد المفاهيم” أكثر عودة إلى القضايا منه إلى مسار التأليف على عكس الكتابين المذكورين، فنحن معه حيال سيرة فكرية بالمعنى الأوسع الذي يفترض المرور على ما تقاطع مع إعمال العقل من مسائل، وليس بالضرورة ما وقع تدوينه.

أوّل هذه القضايا التي يتناولها العروي هو التفرقة بين “الفلسفة وعلم الكلام”، وهما شكلان من التفكير يلتبسان إلى حد كبير في سياق الثقافة العربية القديمة، حتى أن بعضهم كان يذهب إلى القول بأن ما يقابل الفلسفة لدى الإغريق هو علم الكلام عند العرب. يتصدّى العروي إلى هذا الالتباس من خلال تجربته الشخصية، بل إنه ينطلق من ملاحظة بأن السؤال عن علاقته بالفلسفة وبعلم الكلام أحد أكثر الأسئلة التي توجّه إليه (1)، مشيراً إلى أنه في كتاب “أوراق” سبق وأن حاول توضيح موقفه، غير أنه يحبّ أن يزيد “الأمر توضيحا” (2) ما يشير إلى أهمية هذه المسألة في منظومة فكره.

في هذا المقال، نقع على لغة قريبة من الكتابة السيرية (من السيرة الذاتية)، إذ يقول العروي “أميل بطبعي إلى التفلسف، لكن الفترة التي نشأتُ فيها والبيئة العائلية كذلك كانت لا تبدي تفهما لها الميل” (3) ليشير لاحقاً إلى أن هذا الواقع كان “يدعو الجميع، والشباب بخاصة، إلى الارتباط بالواقع والالتزام بقضايا المجتمع والوطن”، وهو ما جعله يسعى دائما إلى التوفيق بين ميوله وانتظارات بيئته من خلال وضع كل ما هو فكري في إطار تاريخي – اجتماعي. هذه الإشارة مهمة على أساس أنه يذكر لاحقاً بأن تقاطعه بعلم الكلام كان مجرّد صدفة وضعه أمامه حضور كتاب “الفرق بين الملل” لعبد القاهر البغدادي حين وُضع ضمن مقرر شهادة التبريز التي كان يعدّها في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.

يشير العروي إلى أن الكتاب ضمن مخطّطه الأصلي يقوم على نظرة فقهية لا أكثر، إذ يقدّم مسحاً للفرق من باب معرفة ما الذي يقتضي “التكفير أو التفسيق أو التبديع” مما يوضع ضمن “العقيدة السوية”، والعبارتان له (4). لم يكن هذا التقاطع ليمر خارج منطق تناول العروي لكل شيء وهو الذي يرى بأن “من يتكلم عن المجتمع وعن الفقه يتكلّم حتماً عن التاريخ”، وبذلك يقع صلب اختصاصه، وبالتالي فهو عرضة لنقده. وهذا النقد يمتدّ من كتب الفقه إلى التنظير الاجتماعي، في موقع آخر من نصّه، حين يفصّل العروي قراءته لما يعرف بقانون أوغست كونت أو قانون المراحل الثلاث في تاريخ العقل البشري، والذي يحاول أن يطبّقه على التاريخ الإسلامي فيجد بأنه لا يطابقه، معتبراً هنا بأن قانون كونت لم يكن سوى قانون ينطبق على فترة ومنطقة محدودتين من التاريخ البشري وليس على مجمل الثقافات، نافياً بذلك عنه صفة الإطلاقية التي طالما ادعاها مناصرو كونت، وملخصاً كل ذلك في قوله: “العلم الموضوعي لا يلغي ما سبقه من ميثولوجيا وفلسفة وثيولوجيا. قدر كبير من هذا محفوظ في المفردات والتركيب والصور والرموز، في الاهتمامات والإشكاليات” (5).

غير بعيد عن منطقة الانشغال الأولى، يأتي مقاله “تأصيل علوم المجتمع.. المقارنة والتأويل”، وهنا يقف العروي على كل مفردة نجدها في هذا العنوان، وهي مناسبة يتطرّق فيها صاحب “خواطر الصباح” إلى إشكاليات عدة منها التباس أكثر من معنى في مفردة مثل المجتمع، وما الذي يوضع ضمن مفهوم العلوم الاجتماعية في كل مرحلة من المراحل، وهو حديث يُفضي بالعروي إلى مسألة أساسية تتعلق بنسبة العلوم الاجتماعية إلى مفكّر ما: بعضهم يرشح توقديد وبعضهم يقدّم ماكيافيلي، وغيرهم مونتسكيو، “أما دارس الإسلاميات، فيرسّح ابن خلدون بالطبع” (6)، لا ينفي العروي ولا يقرّ لأحد من هؤلاء ريادة حاسمة جازمة، لكنه يلتفت إلى مسألة أخرى وهي القاسم المشترك بين جميعهم، فيرى بأنهم جميعاً قد عاشوا مرحلة تحولات حادة، بعباراته “في عهد شهد انتقالاً من نظام إلى آخر، أو احتكاك بثقافة أخرى أو صراع دولة ضد أخرى، مما أرغم ذلك المفكر على الاهتمام بالغير وبالتالي مقارنة ما يستغرب منه بما يعرف عن نفسه ومحيطه، وهو بذلك يؤصّل منهجية المقارنة باعتبارها أساساً لكل فكر اجتماعي (7) وليس مجرّد أداة تستعمل لغاية محددة، وانطلاقاً من هذا الفهم للمقارنة يقوّض تلك الأسطورة التي تلحق إلى ابن خلدون كمؤسس لعلم الاجتماع الحديث، في حين أن العروي يقرّ له تأسيس علم العمران دون أن يكون من الممكن أن يصبح تأسيس علم الاجتماع من إبداعه، علم الاجتماع بالمعنى الذي نفهمه اليوم.

يحمل المقال الثالث عنوان “المؤرّخ والقاضي”، وقد اتخذ له العروي مدخلاً طريفاً حيث يقيمه على هيكل سردي يعيد فيه مفهومي المؤرخ والقاضي إلى شخصياتٍ تبدو كأنها تتجادل. منطلق هذا المقال كان متابعة المؤلف للسجال الذي قام في فرنسا حول محاكمة الملكة ماري أنطوان، بين مدين ومبرّئ، على الرغم من كون الأحداث التي يجري استعادتها قد مرّ عليها أزيد من قرنين، هكذا يفتح العروي الجدل بين المؤرخ والقاضي وهو يعلم أنه جدل قائم في كل وقت ومكان لكنه يبقى غير مرئي. بين هاتين الشخصيتين، يُدخل العروي طرفاً ثالثاً، وهو الصحفي الذي غيّر بعض الشيء في قواعد اللعبة، حيث أضاف مبادئ سرعة الفصل والتبسيط (إدخال الجمهور طرفاً) إضافة إلى كونه حكماً ضمنياً بينهما في “محكمة التاريخ”، تلك العبارة التي يسطّر عليها العروي حيث أنها تجمع في تركيب لفظي واحد متخاصمين، وهو الذي يتساءل “أليس المؤرخ في مقام القاضي بالنسبة لحوادث الماضي؟” (8)، ومن هنا يفترض بأن كل تطوّر في مجال القضاء يواكبه تطوّر مماثل في حقل الكتابة التاريخية. هذه الإشارة تدلّ العروي على الأفق البشري الذي يحرّك الأحكام، القضائية منها والتاريخية، فبحسبه يبقى المؤرّخ والقاضي محكومين بما يذهب له سائر المجتمعات، أو بعبارة العروي: “خاضعان لنفس الذهنية في مجتمع معين وفي زمن معيّن”، فأين تكمن الفرقة؟ هي بحسب المفكر المغربي قد بدأت مع ظهور، أو بالأحرى هيمنة، النزعة الوضعانية (أوغست كونت) في القرن التاسع عشر، أي حين بدأ الفضل القاطع بين ما هو ذاتي إنساني وما هو موضوعي اجتماعي، أي فصلت الواقعة عن أشكال الحكم البشري من حدس واقتناع نفسي، وهنا يرصد العروي انفصال مهنتي المؤرخ والقاضي بشكل قاطع ففي وقت مضى كثيراً ما كانا الشخص نفسه، ومثال ذلك الأبرز ابن خلدون ومنتسكيو.

ينتقد العروي هذا التوجّه الذي يفصل الذاتي عن الموضوعي وانعكاساته في التاريخ، وقد وفّق في ضرب مثل من تاريخ الأدب حين استشهد برواية “الجريمة والعقاب” للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي مقدماً لها مقاربة طريفة بعين غير تلك التي تعوّدنا على قراءتها للنص الروائي الشهير، سواء من زاوية الأدب أو علم النفس. يعيد العروي تركيب عناصر الجريمة؛ راسكولنيكوف – الطالب الروسي المثقف المشبع بالأفكار الليبرالية الغربية – يقتل مرابية على خلفية أنها مضرّة بالمجتمع وأن المال الذي جنته من استغلال الناس أولى أن يعود بالنفع على المجتمع، وهو ما يفعله حين يعين أسرة فقيرة. لكن النقطة الأساسية التي يشير إليها العروي هي أن راسكولنيكوف لم يترك أثراً لجريمته، وبالتالي فإن القاضي لا يمكن له أن يدينه حتى ولو اعترف. يرى العروي أن المؤلف الروسي قد وضع الفكر القانوني الغربي أما متناقضاته، فـ”حسب المسطرة التي يدعو إلى تطبيقها المصلحون الغربيون لا يمكن الاقتصاص من راسكولنيكوف بل لا يمكن إلصاق أية تهمة به إذ لم يخلّف فعله أي اثر مادي” (9)، ليتساءل لاحقاً، وهو في الحقيقة السؤال الذي تقود إليه الحبكة التي وضعها دوستويفسكي: هل هذه النتيجة الحتمية مقبولة أخلاقياً؟. يعلم القارئ أن راسكولنيكوف قاتل، ولكن من غيرهما يعرف ذلك؟ يوجد محقّق يعتقد في الأمر نفسه، وتمثّل ملاحقته لراسكولنيكوف عاملاً في توتير العالم النفسي لدى الأخير، لكن هل يعتدّ بذلك عند القاضي، والمؤرّخ من بعده. تنتهي الرواية بتسليم البطل نفسه للعدالة، لكن بأي قانون سيحاكم؟ ذلك السؤال الذي يتركه دوستويفسكي مفتوحاً ويراه العروي بيت القصيد في علاقة القاضي أو المؤرّخ بأدوارهما، فكلاهما إذا لم يستمع إلى الإنسان – كذات وكآخر – فإنه يكون قد ابتعد عن الحقيقة في الوقت الذي يعتقد بأنه يقترب منها، وليختم هذا المقال بنبرة إنجيلية حين يقول: “فلينظر كل واحد منكم في نفسه ويقضي في الأمر” (10).

“في المواطنة والمساهمة والمجاورة” عنوان المقال الموالي، وفيه يضع العروي مفردة المواطن على طاولة التشريح اللغوي، فهي تقابل كلمة citoyen/citizen في اللغات الأوروبية الكبرى وهي كلمة مشتقة من المدينة، في حين أن الكلمة العربية مشتقة من الوطن، وهو ما يجده العروي لافتاً أو بعبارته “لهذا الاختلاف دلالة يجدر بنا أن نقف عندها” (11)، وهو هنا يقدّم ملاحظة لطيفة حين يقول “وضعها اللغوي الحالي يشبه إلى حد ما وضع الرومان عندما اطلعوا على الفلسفة اليونانية” (12)، ثم يشير إلى مسألة أعمق تتعلق بأن “المرء لا يستعير الكلمة بقدر ما يستحضر المفهوم المعبّر عن تطلّع” (13) حيث أن التجربة بالنسبة للعروي ملازمة للمفهوم، كما ينبّه إلى ضرورة فهم مصطلح قريب من معنى المواطنة وهو الولاء، ولاحقاً يقابل بين مفهوم المواطنية بالمعنى الوطني (المنتسب إلى دولة بعينها) ومفهومه العالمي والذي يجد وثيقته في إعلان حقوق الإنسان (1948)، وهي تنقلات يعتبرها العروي ضرورية لفهم أعمق لمفهوم المواطنة والذي بدونه لا تقف المجتمعات على أرضية صلبة للتطوّر والازدهار، فبدون أن يكون المواطن ذو معرفة بالمسار التاريخي لهذا اللقب الذي يحمله فهو لا يستطيع أن يموقع نفسه في المجال السياسي، وهنا يعود العروي إلى تاريخ اليونان القديم وخصوصا تاريخ إنكلترا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر ليشرح ارتباط المواطنة بفكرة الولاء، حيث يدخل الفرد أو يخرج من دائرة القرار – وأبرز تجلياتها الحضور أو المساهمة في صياغة القوانين – بحسب معطيات تاريخية ضمن فضاء جغرافي معيّن، من ذلك الانتماء المذهبي والعلاقة الشخصية مع رؤوس السلطة، أي أنه في كل مرة يجري إدخال أو إقصاء أناس من مساحة المواطنة، وصولاً إلى الزمن الحديث الذي غلب فيه تصوّر بأن المواطنة حق للجميع، ولكن بقي ذلك منحصراً في التصوّر النظري للمشاركة السياسية دون اعتبار لعلاقات القوة التي تحكم حركة المجتمعات، وبالتالي كأن العروي يشير بأن لقب المواطن ليس تسمية وإنما هو تموقع، وهو هنا يضع تعريفاً للمواطن باعتباره “العضو المؤسس لهيئة سياسية”، وهو تعريف من الواضح أنه لا يتطابق إلا على قلة في جميع المجتمعات. بعبارة أخرى، المواطن هو المشرّع، هو لا يخضع للقانون إلا انطلاقاً من كونه مساهماً فيه، وهو وضع يجعل من المستحيل أن تتضمن مفردة المواطنة ذلك المعنى المتداول كتوزيع عادل للحقوق والواجبات. كان هذا الحديث مدخلاً مهماً للغاية لفهم واقع المواطن العربي، غير أن العروي فضّل البقاء في الدائرة النظرية ضمن جدل أقامه بالخصوص مع جاك روسو، وهو خيار لا ندري دواعيه، هل أن الأمر يتعلق بقرار مسبق بالاكتفاء بإضاءة فكرية لموضوع يشغل الناس اليوم، ولا يريد المفكر أن يفرض رأياً على “مواطنيه”، أم هو من قبيل النهايات المفتوحة، كما هو الحال في رواية “الجريمة والعقاب” لدوستويفسكي؟

على نفس المنهج الذي ينطلق من المساءلة اللغوية، وضع العروي مقاله “العلمانية تاريخياً”، وهو هنا يقف عند موضوع يشغل العقل العربي منذ سنوات بل لعلّه أكثر المواضيع تراكماً بحثياً في العقد الأخير، ومرة أخرى يقف العروي على التشويش الذي يخلقه استعمال مفهوم يكون له جذر عربي يحيل إلى معنى مختلف تماماً، ويلفت إلى حضور هذا التشويش في كل جدل بين مناصر للعلمانية ومعارض لها، ففيها يوحي أحد أشكال النطق بأنه المفردة مشتقة من العلم، فحين أن الأصح هو أنها مشتقة من العالم، والأصح كان تعريبها بـ”العالمانية”، وكان من الجائز تبسيطها إلى “العَلمانية”، فحدث أن قرئت خطأ بـ”العِلمانية”. وهنا يرى العروي أن ناقلي هذا المفهوم إلى العربية في القرن التاسع عشر كان أحرى بهم لو استعاروا الكلمة من اللغات الأوروبية بنفس تركيبتها الأصلية كما جرى الأمر مع ديمقراطية وبرلمان وليبرالية، وهو ما كان سيعفي الثقافة العربية من إهدار طاقة كبيرة ذهبت في السجالات والنقاشات، ضمن صراع “بين حركتين غافلتين عمداً عن واقع المجتمع” (14)، بعبارة العروي الذي ينوّه لاحقاً بأن “العلمانية كمفهوم، لا كلفظ مستقل عن جذوره التاريخية ومحيطه الاجتماعي، تحيل على مشكلات ظرفية تتطلب حلولاً متجاوبة لا مع نظرية مسبقة”، وهو ما يلخصه في نهاية المقال بالقول بـ”صبّ مشكل مستحدث في قالب تقليدي يرسّخ الخلاف ولا يترك مجالاً للتفاوض والتوافق” (15).

في منطقة فكرية قريبة من نفس الانشغال، يقع المقال الموالي “إرث النهضة وأزمة الراهن”، حيث يلح العروي من البداية إلى “أن نتمعن في اختيار لفظة نهضة” (16) ويلفت إلى أن الاستعمال أقرّها على حساب مرادفات لها مثل إحياء وتجديد وإصلاح وانبعاث وغيرها، وهذا يعيده إلى تساؤل إن كان رجال النهضة العربية قد قاسوا ما يحدث في البلاد العربية وقتها بمحطات تاريخية سمّيت كذلك في بلدان أخرى مثل النهضة في إيطاليا القرن الخامس عشر أو في مراحل أقرب منهم مثل تركيا واليابان؟ يرى العروي أن فكرة النهضة في العالم العربي قد تلونت بهكذا مقارنات، ومثال ذلك الأبرز أن مقارنة النهضة بين تركيا وأي بلد عربي لا تستقيم دون الوضع في الاعتبار الفارق الجوهري بأن التركي حاكم والعربي خاضع، وبالتالي فإن النهضة بالنسبة للمفكر العربي تصبح في جوهرها استعادة للسيادة والمبادرة التاريخية، وبالتالي فإن المعنى الضمني للنهضة في الثقافة العربية بقي محكوماً بـ”تصورات الماضي والغير” (17)، أما تصورّه الخاص للنهضة فيوجزه العروي بالقول: “تكون النهضة نهضة عندما ترحّب بكل فكرة قابلة للتطبيق. تؤوّل الماضي، ماضي الإنسانية جمعاء، بهدف الاستفادة منه دون أن تقدم على تأويل ذاتها أي تحديد وضعيتها داخل التاريخ العام” لافتاً إلى أنه في حال لم تحقق ذلك “تتفكك الحركة إلى مدارس مستقلة ومعادية” (18)، ومن هنا يتساءل العروي هل علاقة بين إرث النهضة أزمة الراهن؟

يبدو العروي في هذ المقام صارماً إلى حد كبير، فهو ينتقد بشدّة كيف نحاول عبر تأويل أقوال جيل النهضة كي نتصدى لمشكلاتنا، وهي مشكلات لم يحتكّوا بها ولم يعرفوها أصلاً، وبذلك يرى العروي أن إرث النهضة قد تحوّل في جزء كبير منه أداة للإعراض عن “كل تفكير في مسألة الإصلاح كمشروع وكمفهوم” (19)، لكنه يقر هنا أننا لا نزال في حاجة إلى “استعادة روح رجال النهضة وما تميزوا به من جرأة وصدق وتفاؤل” (20).

“عوائق التحديث” هو آخر مقالات الكتاب، ومن بدايته يضعنا العروي أمام تعددية الإشكالية حين يرسمها من زوايا عديدة، زاوية رجل الاقتصاد فرجل القانون فعلم الاجتماع فرجل الدين فالصحافي، ليتساءل هل هؤلاء جميعاً يبحثون في نفس الأمر حقاً؟ لكنه على صعيد آخر ينبّه بأن الحداثة ليست تحقيق عنصر دون آخر، إنها في نفس الوقت مسار اقتصادي واجتماعي وقانوني وثقافي وما إلى ذلك، بالتالي فإن تلك الزوايا المتنافرة إنما هي تكمل بعضها البعض. كما ينبّه لاحقاً إلى إشكالية نظرية في فهم الحداثة في العالم العربي، وهي أنها “عادت مرادفة للحضارة الغربية” (21) وهذه الأخيرة قد اعتدت عبر الاستعمار على البلاد العربية وكان من الطبيعي بالنسبة للعروي أن تفرز مجتمعاتنا نزعة معادية للحداثة، مشيراً إلى أن هذه النزعة تجد مستندًا لها في ثقافة الغرب نفسه، فالأدب الحديث، من سرفانتس إلى ديكنز، هو بشكل من الأشكال “وثيقة شجب لعملية التحديث” (22). هكذا يلفت العروي إلى أن عوائق الحداثة إنما هي نتاج طبيعي لعملية التحديث، أينما كانت، وهو معطى ينبغي أن يتحلى به المثقف العربي وهو يشتغل على فهم هذه الظاهرة وانعكاساتها في الواقع، تلك الانعكاسات التي لا تعدّ ولا تحصى.

لعل من أبرز النقاط التي يمكن التوقف عليه في مجمل الكتاب هو الأسلوب الذي اعتمده العروي، والذي تميّز ببساطة شديدة، وكأنه يضع في اعتباره أن قارئه الضمني هو قارئ غير متخصّص في مسائل الفكر. من جهة أخرى، ترك المؤلف أثراً لتداعي أفكاره وهو يتناول مسألة معيّنة، حتى كأن الكتاب في بعض فصوله يشبه أحاديث عفوية لمفكر يدخل في مسار ثم يستطرد ثم يعود إلى الإشكالية الأولى وهكذا، وقد كان العروي في كثير من المواضع يعتمد التقطيع بين أجزاء من المقال حيث يشرح نظرية أو موقفاً قبل أن يعود إلى فكرته الأساسية، وضمن هذه التوليفة نقف على اتساع الأفق الثقافي الذي يتحرّك ضمنه المفكر المغربي، خصوصاً بين علم الاجتماع والفلسفة أو في مراوحاته بين التاريخين العربي أو الغربي، قديمه وجديده، أو تعريجاته صوب قراءاته الأدبية وما يقدّمه من خلالها من قراءات تعدّ إضافة حقيقية بما في ذلك من قناعة بأن الأدب جزء من الفكر أو متقاطع معه في مواطن كثيرة. ينسجم ذلك مع نمط السيرة الفكرية التي نعتقد بأن العمل ينتمي إليها، أليس الكتابة السيرية في النهاية أدباً قبل أن تكون فلسفة أو تأريخياً أو غير ذلك من التصنيفات؟

الهوامش:

- عبد الله العروي، نقد المفاهيم، ص. 7

- نفس المصدر، ص 9

- نفس المصدر، ص 7

- نفس المصدر، ص 9

- نفس المصدر، ص 22

- نفس المصدر، ص 27

- نفس المصدر، ص 32

- نفس المصدر، ص 50

- نفس المصدر، ص 58

- نفس المصدر، ص 64

- نفس المصدر، ص 65

- نفس المصدر، هامش في ص 66

- نفس الصفحة، ص 67

- نفس المصدر، ص 99

- نفس المصدر، ص 107

- نفس المصدر، ص 109

- نفس المصدر، ص 111

- نفس المصدر، ص 112

- نفس المصدر، ص 131

- نفس المصدر، ص 131

- نفس المصدر، ص 140

- نفس المصدر، ص 140