استرِح. تَفَكَّر. تأمَّل | بيتر ويست

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

لا يستقيم الحديث عن مفهوم المكان كمشكلة فلسفية دون الرجوع إلى البواكر والإرهاصات الأولى التي تشكل عنها النقاش في هذه المشكلة، فالمشكلات الفلسفية لا ينبغي فهمها بأنها مشكلات تَنفصل عن بعضها؛ بل تترابط وتتواشج فيما بينها، لهذا نجد الفلسفة في كثير من الأحيان تتدخل من أجل معرفة أسباب هذه المشكلات وهذه المعرفة هي قيمة الفلسفة كما يؤكد على ذلك الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل، حينما تساءل في كتابه «مشكلات فلسفية» (The Problems Of Philosophy) عن ما قيمة الفلسفة؟ مجيبًا عنها «بأنها تهدف في الوهلة الأولى إلى المعرفة»[1]، وهذه المعرفة هي ما تعطي الوحدة للعلوم عبر دراسة مبادئها ونتائجها دراسةً نقدية، ولهذا فمشكلة المكان والتفكير فيها تعود جذوره الأولى إلى الفلسفة اليونانية، ولا سيما فترة ما قبل سقراط وبالتحديد مع بداية المدرسة الأيونية التي يخبرنا مؤرخوّ الفلسفة بأنها بدأت مع الفيلسوف طاليس الذي نجده قد قدّم تصورًا طبيعيًا لمفهوم المكان[2].

أولًا: المدرسة الأيونية أو في التصوّر الطبيعي للمكان

إنّ البحث عن مفهوم المكان عند فلاسفة المدرسة الأيونية لأمر في غاية الصعوبة إلا أن هذه الصعوبة لا تعني أن هؤلاء الفلاسفة لم تكن لهم رؤية عن العالم وطبيعته وأصله من خلال معرفة ما أصل العالم؟ وما المبدأ الذي تشكل عنه؟ هل يمكن اعتباره عالم يتسم بالفراغ/الخلاء أم عالم مليء بالآلهة والأنفس؟ وهذه هي أهم الإشكالات التي أطرت تأملاتهم التي كانت تهدف بوجه عام إلى معرفة كنه وسر هذه الطبيعة المحيطة بهم، إلا أن الإشكال الذي سيخدمنا هنا في البحث عن آرائهم هو الإشكال الذي سنتساءل من خلاله عن كيف كان يتصور فلاسفة المدرسة الأيونية المكان بوجه خاص والوجود/العالم/الطبيعة بوجه عام، هل العالم بالنسبة لهم يتسم بالفراغ أم مليء بالآلهة والأنفس؟

لقد كتب برنت في كتابه «Early Greek Philosophy» قائلاً عن طاليس: «كان أول مؤسس لمدرسة ملطية، وبالتالي فهو أول رجل علم»[3]. وهو أيضًا من الحكماء السبع، ويذهب هيرودوتس Herodotos إلى أنه من أصل فينيقي من بيت شريف أما والده فكان يسمى إجزاميس Examyes مما يدل على أصله السامي، كان أيضًا كاريًا Karian في غرب آسيا الصغرى[4]، وفضلاً عن نسبه الشريف كما يروي هيرودوتس، فإن طاليس يرجع له الفضل أيضًا في كونه تنبأ بالكسوف سنة 583 ق م، كما ذهب هيرودتس الذي وضع حدًا به للحرب الدائرة بين الليدين Lydians والمديين The Medes، أنه نقل علم الهندسة عن المصريين القدماء إلى بلاد الإغريق، وعَرَفَ بُعْد السفينة وهي في عرض البحر، وارتفاع الهرم من خلال قياس ظله، ووصل في نفس الوقت إلى بعض النظريات الخاصة بالكائنات الهندسية كالمثلث والدائرة[5].

كما نجد برنت، في كتابه السالف الذكر، وإضافة إلى ما سبق، يقول إنّ طاليس كان ينطلق من القناعات العلمية والفلسفية التالية[6]:

إن القناعة الثالثة التي تقول إنّ كل الأشياء مملوءة بالآلهة؛ ترمي من وجهة نظرنا في هذا السياق، إلى اعتبار أن العالم الذي نوجد فيه ممتلئ بالآلهة والأنفس، وهذا الأمر في الحقيقة، إشارة من طاليس إلى أن العالم الذي توجد فيه ممتلئ بالآلهة والأنفس، وهذه إشارة من طاليس إلى أن العالم الذي كان يتصوره ليس عالمًا فيه الفراغ «الخلاء» أي المكان الفارغ، وإنما هو عالم مليء بالآلهة والأنفس، وهذا ما يمكن أن نفهمه أيضًا من خلال القناعة الأولى التي تقول: إن الماء هو السبب المادي لكل الأشياء؛ أي إنه أرجع التغير والكثرة الموجودة في الكون والعالم إلى مبدأ مادي طبيعي واحد؛ وهو الماء.

هذا أقصى ما يمكن أن نجد عند طاليس إذ إنّ حديثه عن نظرية منظمة في المكان لا يمكن أن نجدها بشكل مستقل؛ لأن انشغالات الفيلسوف كانت مؤطرة بقناعات وإشكالات فلسفية وعلمية أخرى هي تلك القناعات التي نظرنا في أمرها آنفًا.

يخبرنا برنت بأن ثاني عالم أتى بعد طاليس هو أنكسمدرس الذي كان مواطنًا من ميلتوس Miletos، وصف تاوقراسطس بأنه صاحب طاليس[7]، لقد قال إنّ العلة المادية والعنصر الأول للأشياء هو اللانهائي، أو الأبيرون Aperion التي يقول عنها إنها ليست الماء، وليست شيئًا من العناصر المعروفة، بل مادة مختلفة عنها، لا نهاية لها، وعنها تنشأ جميع السماوات والأرض[8]، ويرى في نفس الوقت جيجن أولف «أن مفهوم اللامحدود عند أنكسمندرس هو التطور المباشر لمفهوم الخواء (الهيولى الأولى) عند هوزيود، الذي هو المحل الأول بوجه ما، وهو الفضاء الفارغ الذي خرج منه الليل والنهار، وهو ما لا هيئة له، فمن مزايا هذا الأبيرون أنه يملأ الفضاء كله، وهو مادة متصلة لا فراغ فيها، وغير محددة لا من حيث الكيف؛ أي لا معينة، ولا من حيث الكم؛ أي لا محدودة»، فالأبيرون وفق هذا المعنى يقول عنه جورج سارتون إنّه يشغل الكون زمانًا لا نهاية له، ومكانًا لا حدود له، لكن ما يمكن أن نسجله في هذا المقام هو أنكسمندرس لم يكن يفترض بأن العالم فارغ وإنما هو عالم مملوء، فالاختلاف الحاصل بينه وبين طاليس هو اختلاف في طبيعة المبدأ الذي هو بالنسبة لأنكسمندرس يتحدد في اللانهائي أو الأبيرون، أما بالنسبة لطبيعة المكان فلا يمكن وصفها بأي وجه من الأوجه بأنه مكان فارغ، وإنما مكان مملوء ولا يوجد خلاء أو فراغ فيه على الإطلاق.

أما بالنسبة لثالث عالم في هذه المدرسة فهو أنكسمانس الذي أرجع كل الأشياء الموجودة في الكون إلى مبدأ واحد طبيعي وهو الهواء، ولم يرض بمبدأ الأبيرون الذي قال به سابقًا أنكسمندرس، تلك المادة اللامتعينة، وآثر أن يُعينَهَا كما فعل طاليس من قبل فَفضّل أن يحددها في الهواء[9]، مختلفًا بذلك مع كل من طاليس وأنكسمندرس، فأنكسمانس في الحقيقة يرجع له الفضل داخل المدرسة الأيونية في كونه سيفسر كيف تصدر الأشياء عن الهواء، وهذا ما عجز عنه في واقع الأمر كل من طاليس وأنكسمندرس من خلال التكاثف والتخلخل إذْ «الهواء كان ساكنًا، فهو أكثر العناصر اعتدالاً، وهو غير مرئي وحركته علّة تغييره، يتخلخل فيصبح نارًا، ويتكاثف فيصبح رياحًا فسحابًا فأرضًا فحجارةً»، وهذه هي المشكلة التي واجهت طاليس في الحقيقة إذ لم يفلح في تفسير كيفية صدور الأشياء عن الماء، وإنما اكتفى فقط بذكر المبدأ الذي صدرت عنه الأشياء الذي هو الماء كما رأينا سالفًا، ولم يستطيع الجواب عن سؤال: كيف صدرت عنه هذه الأشياء؟ فالجواب عن سؤال الكيفية في واقع الأمر قد انبرى له الفيلسوف أنكسمانس من خلال قوله «بالتكاثف والتخلخل ولا ريب أنها خطوة علمية لها شأنها في تعليل تغيّر الموجودات وردها إلى أصل واحد، وهذا الأصل هو الهواء، وهو لا نهائي من جهة الكم كما وصف أنكسمندرس الأبيرون، ولكن معين له كيف محدود»[10].

في واقع الأمر، نجد أنفسنا متفقين مع أطروحة فؤاد الأهواني في مشكلة كيفية صدور الأشياء عن المبدأ المشكل للكون التي لم يفلح في حلها طاليس أو أنكسمندرس، وأفلح في تفسيرها أنكسمانس بحل قريب إلى العلم مقحمًا قوله في التخلخل والتكاثف في الأشياء الذي يتم عن طريق الحرارة والبرودة، وربطها بالحركة من أجل تقديم تفسير علمي لمجموعة من التغيّرات الحاصلة في العالم، فإذا كان الأمر كذلك، فإن أنكسمانس لا يمكن أن يعتبر وجود الخلاء في العالم أو في المكان أمر ممكن، لأن التغيّرات الكمية والكيفية الحاصلة في العالم تؤكد كلها أنه ذو وحدة مادية متصلة لا تعرف الخلاء أو الفراغ[11].

كما نجد أيضًا في هذا السياق، الفيلسوف هرقليطس الذي لم يختلف في الحقيقة مع سابقيه من الفلاسفة والعلماء في مسألة إرجاع أصل العالم إلى مبدأ أو «عنصر» واحد، وإنما اختلف معهم في طبيعة هذا المبدأ الذي يحدده هرقليطس في النار، دون أن لا ننسى النقاش الدائر بين المؤرخين عن تفسير فلسفة هرقليطس: هل هي فلسفة طبيعية تجعل من هذا الفيلسوف فيلسوفًا طبيعيًا كما زعم كل من أرسطو قديمًا وجومبرز وزيلر وبرنت، ويوسف كرم وريفو حديثًا، وفي نفس الوقت هناك موقف آخر خرج بنتائج جديدة وأول «من فسره تفسيرًا جديدًا هيغل الفيلسوف الألماني، الذي صاغ فلسفته في الصراع بين الأضداد على مثاله، ويفضّل معظم المحدثين أن يدرسوا هرقليطس على حدة دون ضمه إلى المدرسة الأيونية، بعد زينوفان، لأنه يتوسط بين زينوفان وبامنيدس».[12]

وعمومًا، إن هرقلطيس قد صنفناه ضمن هذه المدرسة لكونه يتبنى نفس تصورها في المكان وهو التصور الطبيعي للمكان هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن فلسفته الطبيعية ستلقي بظلالها على تصوره للعالم وللمكان بوسمه «عالمًا يتكون من الأضداد بطريق الحرب والتنازع، أما احتراق العالم النهائي، فيسمى الائتلاف والسلم .. فإذا تكاثفت النار أصبحت رطوبةً ثم ماءً ثم أرضًا، وهذا هو الطريق الهابط»[13].

إن العالم بالنسبة له نار متصلة دائمة التغير، وإذا كان الأمر كذلك فالأشياء دائمة الجريان والتغير والتحول، وهذا هو ما تعبر عنه شذرته الشهيرة في هذا السياق «لا يمكنك أن تنزل مرتين في النهر نفسه، لأن مياهًا جديدة تغمرك باستمرار»[14]؛ فهرقليطس لم ينكر التغير الحاصر في الأشياء؛ فالمكان عنده وفق ما سبق، يرتبط ارتباطًا قويًا بالأشياء وبالمادة وكيفية تغيّرها في هذا الوجود، وإذا كان الأمر كذلك فإننا نزكي في هذا المقام طرح حسن مجيد العبيدي الذي يقول: «وما دام التغير مستمرًا بلا انقطاع فإذن الخلاء أو “الفراغ” لا يمكن التصريح به، لأن الوجود كله ملاء في ملاء»[15]، بمعنى أن هرقليطس لا يصرح بوجود الخلاء أو بمكان خال أو فارغ لأن العالم بالنسبة له كل ملاء.

ثانيًا: المدرسة الفيثاغورية أو في التصور الرياضي والهندسي للمكان

إذا أردنا أن نبحث عن مشكلة المكان كمشكلة رياضية وهندسية عند اليونان فيجب ضرورة أن نفتتح نقاشنا مع المدرسة الفيثاغورية في شخص مؤسسها الفيلسوف والعالم الرياضي فيثاغورس الذي ربط المكان بفلسفته الرياضية حول العدد؛ ففيثاغورس كما هو معلوم هو أول من وضع الحجر الأساس للعلم الرياضي، ثم سيضع فيما بعد مبادئه وأصوله العالم الرياضي اليوناني إقليدس في القرن الثالث قبل الميلاد هذا دون «أن نقطع برأي فيما يختص برياضة قدماء المصريين، لأن الوثائق المدونة ليست كافية في الجزم برأي معين كما ذكرنا من قبل، فقد احتفظ علماؤهم وكهنتهم بالعلم سرًا من الأسرار، وجرى فيثاغورس وفرقته على سنتهم، ولم ينكشف العلم الرياضي إلا في القرن الخامس، ولكن الدفعة الأولى لابد أنها ترجع إلى عمل شخص واحد، لا إلا فكر جماعة، وذلك الشخص هو فيثاغورس»[16].

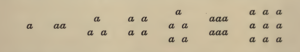

فعلى خلاف التصور الطبيعي للعالم مع رواد المدرسة الأيونية لم ينظر فيثاغورس إلى أن أصل العالم هو مادة طبيعية سواءً تحددت في الماء أو الهواء أو لم تتحدد في شيء باعتبارها لا نهائية أو لا معينة أو لا متحددة كما زعم أنكسمندرس، وإنما أصل العالم هو عدد ونغم، لهذا فَطِنَ فيثاغورس لأول مرة في تاريخ الرياضيات إلى فكرة أساسية وهي وجود صلة بين العدد والشكل الهندسي، فأصبحت الأعداد مع فيثاغورس لا تنفصل عن الشكل الهندسي فالواحد نقطة، والاثنان خط، والثلاثة مثلث، والأربعة مربع، ويمكن أن يظهر هذا الأمر سواءً اتخذنا الرمز حروفًا أبجدية أو نقطًا على الشكل التالي، الشكل الأول:[17]

الشكل الثاني[18]:

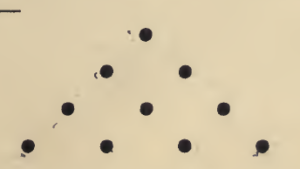

ومن الأشكال الهندسية التي كان فيثاغورس يعطيها دلالة خاصة، ويعتبره أتباعه من المقدسات: مثلث أربعة، ويدل وفق تصور فيثاغورس على أنه مجموع الأعداد من 1 إلى 4، أي 1+2+3+4=10، وكانوا يسمون هذا الشكل باسم تتراكتيس Tetraktys[19] على الشكل التالي[20]:

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن الأعداد أو الأشكال الهندسية التي تحدث عنها فيثاغورس ومدرسته منها مربعة ومنها مستطيلة، وكلما أضيفت الأعداد الفردية على هيئة زاوية Gnomons إلى الشكل، نتج عنه أعداد رباعية، وكلما أضيفت الأعداد الزوجية نتجت عنها أعداد مستطيلة كما هو واضح في الشكل التالي[21]:

إنّ الأعداد عند فيثاغورس لها شكل أو هيئة مما يعني، أن الهيئة الرياضية للأشكال هي الأصل فيها، مما يعني كذلك أنه لم يكن يفصل بين الحساب والهندسة وهذا الفصل «لم يحدث إلا في عصر أفلاطون».[22] ولهذا فليس من الغريب أن نجد فيثاغورس يدافع عن فرضية أن أصل الأشياء والعالم هو العدد مما يعني أنه متصل من الناحية الهندسية والرياضية، أي لا يمكن أن نعتبر المكان هو عبارة عن خلاء أو فراغ. ويقول فلوطرخس إنّ الفيثاغوريين كانوا «يرون أن العالم خلاء …»، وأما في داخل العالم «فكانوا يصرحون بضرب من الملاء يفصل بين الأعداد والوحدات، والملاء عندهم هو الهواء»[23]، فمع المدرسة الفيثاغورية لم يعد التصور الطبيعي للمكان مقنعًا خصوصًا مع فيثاغورس مؤسس المدرسة الفيثاغورية إذ يرجع لها الفضل في طرح مشكلة المكان على تفسيرات رياضية وهندسية جديدة تفسر المكان تفسيرًا رياضيًا وهندسيًا يتم عادة عن طريق الامتداد الهندسي للجسم.

ثالثًا: المدرسة الإيلية أو في نفي الحركة في المكان

ما ينبغي تسجيله في بداية الحديث عن هذه المدرسة هو أن ظهور مشكلة المكان كمشكلة فلسفية في الفلسفة اليونانية قبل سقراط ستظهر بشكل بارز مع رواد المدرسة الإيلية[24]، وستستمر هذه المشكلة الفلسفية من وجهة نظرنا إلى يومنا هذا كمشكلة داخل الفلسفة والعلم، فهذه المدرسة ستتحدث بشكل صريح عن مفهوم المكان؛ إذ سيفضي بها البحث في هذا المفهوم إلى نفي كل من التغيّر والحركة والمكان، فآراء هذه المدرسة ستجعل أرسطو فيما بعد يوجه سهام نقده لنفيهم وجود المكان، وسنفصّل هذا الأمر أدناه حينما سنتحدث عن مفهوم المكان عند أرسطو. ومن أبرز فلاسفة هذه المدرسة الفلسفية هناك بارمينيدس الذي كتب عنه برنت قائلًا: «هو أول من اتخذ الشِّعر أداة للفلسفة .. وقد اختلف سمبليقوس Semlicius بمعظم شذرات بارمينيدس في شرحه لها»[25]، وقد احتفظ أيضًا «سكستوس إمبيريكوس، وهو من الشكاك الذين عاشوا في القرن الثالث الميلادي، بجزء من القصيدة وبخاصة الافتتاح، مع التعليق عليها»[26]، مما يعني أن بارميندس كان واحدًا من الفلاسفة الذين يؤمنون بجمالية النظم في الفلسفة، لأن ذلك هو ما يجعل أفكاره مستساغة وسهلة التلقي لدى تلامذته وقيل إن «الشِّعر أداة تعليمية يسهل على الشباب حفظه، ولذلك حفظ زينون مذهبه شابًا، ودافع عنه فيما بعد»[27]. يقول بارميندس عن طريق الحق لأنه «لا يمكن لك أن تثبت أن اللاوجود موجود، وعليك أن تصرف نظرك عن هذا الطريق من البحث»[28]، ويقول أيضًا في موقع آخر «كل شيء واحد من حيث أبدأ لأني سوف أعود إلى المكان نفسه»[29]، فالوجود الذي يتحدث عنه بارميندس يملأ جميع أنحاء المكان، فالعدم/اللاوجود ذاك المكان المحض؛ أي الفراغ المطلق، يستحيل أن يوجد وفق بارميندس لأن الوجود ليس منقسمًا، لأنه «متجانس، ولا يوجد هنا أو هناك أي شيء يمكن أن يمنعه من التجانس، وليس الوجود في مكان أكثر أو أقل منه في مكان آخر، بل كل شيء مملوء بالوجود، فهو كل متصل لأن الموجود متماسك بل هو موجود»[30]، فالعالم واحد ومتناهي أو محدود، بالتالي فهو يملأ المكان بأكمله، ولا وجود لخلاء في الوجود، لأن جميع أجزائه ممتلئة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما ينبغي أن نفهمه هو أن مبدأ الحركة مستحيل في الوجود، ما دام هذا الأخير مملوء، لأن الحركة تستلزم الخلاء/العدم في المكان، ومادام أن وجود الخلاء أمر مستحيل، فسيصبح المكان موجود لأن الخلاء لا وجود له داخل العالم، فالمكان الفارغ «الخلاء» شبه مستحيل عند بارمنيدس.

أما بالنسبة لزينون الإيلي فلا يختلف مع أستاذه بارميندس في نظرته للمكان والخلاء والحركة والعلاقة بينهما، فالعالم كما يرى مملوء ولا يمكن أن يوجد فيه الفراغ على الإطلاق، ولكي يدعم هذا الموقف الفلسفي استند على الحجة التي تقول «بأنه إذا كان المكان موجودًا وجب أن يكون متضمنًا في شيء ما، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون مكانًا آخر، وهكذا إلى غير حد»[31] فزينون يرفض هذا التسلسل الذي لا يتوقف، ومن تم يستنتج أنه ليس ثمّة مكان، بمعنى إنكار الرأي القائل إن المكان وعاء (حاو) فارغ[32] فالمكان ينظر إليه زينون على أنه قد وجد بين المكان والجسم الذي يشغله، وأن «المكان ليس وعاءً فارغًا»[33] وهذه تسمى عند زينون بحجة الكثرة التي اعترض بها على الفيثاغوريين، حول تصورهم لمفهوم الواحد الرياضي لأنه يرى بأن «الكثرة لا تخلو من أن تكون إما مقادير في المكان، أو كثرة آحاد (الأعداد) غير ممتدة ولا متجزئة»[34]، فزينون ينفي الكثرة والحركة تأييدًا لمذهب أستاذه في الوجود الواحد الثابت، الذي لا يقبل القسمة، «فهو متجانس، وهو ملاء، لا يتحرك لأن كل حركة تفضي إلى انقسام وانفصال، أي إلى انفصال الأجزاء بعضها إلى بعض بالنسبة إلى بعضها الآخر؛ فالحركة دليل الكثرة، والسكون آية الوحدة»[35] وهذه هي ما يسميها زينون بحجة إبطال الحركة، أراد من خلالها عمومًا، بيان أن المكان متصل ولا يوجد فيه خلاء، أما الزمان فيراه بأنه منقسمًا إلى ما لا نهاية[36]، ومن ثم يمكن أن نستنتج بأنه مع زينون أن المكان غير موجود، كما أن قيام الحركة أمر مستحيل نظرًا لعدم وجود الخلاء في العالم الذي يسمح القيام بذلك.

لم يختف الفيلسوف الإيلي ميلسوس عن سابقيه من الفلاسفة المدرسة الإيلية فهو ينطلق من كون أنه «يجب أن يكون الوجود ملاء ما دام الخلاء غير موجود، فإذا كان الوجود ملاء فلن يتحرك»[37] ومادام الأمر كذلك فإن المكان لا وجود له، كما ينفي الحركة، «ليس شيء الخلاء، لأن الخلاء لا شيء، واللاشيء لا يمكن أن يوجد، ولا يتحرك الوجود؛ لأنه لا يتجه أي وجهة، بل الوجود ملاء، إذ لو كان خلاء، لاتجه نحو الخلاء، ولما كان الخلاء غير موجود، فلن يتجه إلى أي مكان»[38] فالحركة مستحيلة في الملاء «الوجود»، وما دام وجود الملاء فلا حركة فيه؛ لأن الوجود واحد لا غير، لكن ما يحسب لهذا الفيلسوف هو كونه كان ينظر إلى الوجود أزلي ولو لم يكن كذلك لخرج الوجود من اللاوجود؛ وهذا الوجود هو اللامتناهي ولا جسماني لأنه لا يمكن أن يكون جسمًا؛ لأنه لو كان له جسم لابد أن يكون ذا أجزاء[39].

رابعًا: المدرسة الذرية أو في إثبات فرضية وجود الخلاء

إن فلاسفة الاتجاه الذري هم أول من صرحوا بوجود «الخلاء» (الفراغ)، داخل العالم، لأن الفلسفة الإيلية لم تكن تتصور إلا الموجود، وأنكرت بشدة أن يكون اللاموجود موجودًا[40] وقد وظفوا عدة حجج للدفاع عن هذا الأمر، ولهذا نجد أرسطو فيما بعد وابن سينا وفلاسفة الإسلام الآخرون قد نقضوا ودحضوا تصورات هذه المدرسة. فتصورات المدرسة الذرية في الحقيقة هي جمع بين آراء المدرسة الإيلية والمدرسة الفيثاغورية[41] ومن أعلام هذه المدرسة سنتحدث عن لوقيبوس وديمقريطس.

إن الفيلسوف الذري لوقيبوس هو أول من أعلن عن وجود الخلاء في تاريخ العلم والفلسفة[42] الذي كان ينكره سائر الفلاسفة الذين جاءوا قبل لوقيبوس، وخصوصًا المدرسة الإيلية التي نفت وجوده لغرض إثبات استحالة الحركة في الوجود، وحتى المدرسة الفيثاغورية فقد كانوا يعتقدون بوجود نوع من الملاء الذي يفصل بين الأعداد من جهة والوحدات من جهة ثانية، وهذا الملاء كان يتحدد عندهم في الهواء، فلوقيبوس وفق هذا التصور، يؤمن بأن هذا العالم يتكون من الملاء والخلاء وهما يوازيان الوجود واللاوجود عند بارميندس[43] إلا أن هذا الأخير لم يكن مقتنعًا بفكرة وجود اللاوجود «الخلاء» لكونه كان ينكر وجود الحركة في الوجود، فلوقيبوس قد سلم بوجود هذا اللاوجود أي الخلاء حتى يتسنى له تفسير وجود الكثرة والحركة في العالم[44]، لأن هذا الأخير تملأه الذرات لامتناهية العدد، وهي مملوءة ومتماسكة مما يجعل المكان يمتاز بالفراغ، «لأنه المجموع الكلي للأجزاء الكل، وتلك التي تشغلها المادة في أي وقت محدد»[45]، ولكي يدافع لوقيبوس عن مبدأ وجود الحركة في العالم كان مضطرًا إلى الإقرار بوجود «الخلاء»؛ لأن الحركة في العالم تفترضه؛ فلو كان كل شيء يعود إلى العدم لما كان هناك حركة في العالم.

كما نجد أيضًا الفيلسوف ديمقريطس الذي كان واحدًا من أهم أعلام المدرسة الذرية لكونه طور أفكار لوقيبوس حول الذرات والمكان والخلاء مضيفًا إليها صفة ما سماه باللاشيء، لهذا نجده يقول: «إن الذرات منذ الأزل منتشرة في الخلاء»[46]؛ لأنه كان ينظر إلى الذرات باعتبارها «جواهر، والملاء والوجود والفضاء هو الخلاء واللاشيء واللامحدود»[47] فالذرات فوق تصوره متعددة وكثيرة كثرة لانهاية لعددها، وصغيرة الحجم إلى درجة يصعب إدراكها بالحواس، ومختلفة عن بعضها في الشكل والحجم؛ فهي غير مشابهة وهذا الأمر كان قد ذكره لوقيبوس قبل ديمقريطس. فإذا كان أمر الذرات على كثرته وعلى عدم تناهيه في العدد في هذا العالم؛ فإن الحركة غير مستحيلة؛ بل هي حسب ديمقيرطس «صفة ذاتية للذرات، وبمقتضاها تتجمع، فتختلف في الوضع والترتيب، أو المظهر والتماس»[48] فلقد كان يتصور الحركة بأنها أزلية، وليست لها علة، ولذلك كان المذهب ميكانيكيًا آليًا، يخلو من القول بالتدبير مثل سقراط، أو الغائية مثل أرسطو»[49]، فالحركة وفق هذا التصور تقدم على نوعين وهما: «نوع خاص بحركة الذرات الأول في الخلاء، ونوع خاص بحركة الذرات من أجل تكوين العالم»[50].

فمن خلال ما سلف، فإن تصور ديمقريطس للمكان نجده تارةً يدل على الخلاء/الفراغ الذي لا جسم فيه، وتارةً أخرى هو الموضع الذي توجد فيه الذرات الأمر الذي جعل الدكتور حسن مجيد العبيدي في دراسته «فلسفة المكان عند ابن سينا» ينظر إلى أن تصور ديمقريطيس للمكان بقوله عنه: «فإنا نجد لديه خلطًا بين فكرتين، المكان أحيانًا هو الفراغ الذي لا يوجد فيه الجسم، وأحيانًا هو الموضع الذي توجد فيه الذرات»[51]، وهو نفس الأمر الذي نجده فعلاً، فليس هناك تصور واضح للمكان هل هو مكان خال وفارغ من الجسم «الخلاء» أم هو ذلك الموضع الذي توجد فيه الذرات؟ في الحقيقة هذا السؤال لم يجب عنه ديمقريطس بشكل بارز وكافٍ، الأمر الذي سيفتح كل من الفلسفة والعلم فيما بعد على مناقشته، مثل مشكل المكان والخلاء كما نجد عند أرسطو، وفلاسفة الإسلام فيما بعد، ولا زالت المشكلة تضايق الفلاسفة والعلماء إلى حدود اليوم.

خامسًا: مدرسة التعدد والكثرة أو في رفض الخلاء في العالم

سنحاول في هذا القسم الخامس الحديث عن تصور مدرسة الكثرة والتعدد لمفهوم المكان، والمقصود بالتعدد والكثرة، الفلاسفة الذين صرحوا بأكثر من عنصر مادي كما نجد عند أمبادوقليس الذي قال بالعناصر الأربعة: «الماء، الهواء، النار، التراب»، وأضاف إليهما عنصرين غير ماديين وهما المحبّة لتجميع هذه العناصر، والكراهية لتفريقهما. ونفس الأمر نجده عند أنكساغوراس الذي صرح بالعناصر الأربعة، وأضاف إليها عنصر غير مادي وهو العقل الذي ينظم هذه العناصر، لكونه هو المنظم، أما بالنسبة لتصورهما لمفهوم المكان فنجد أمبادوقليس أولًا ينفي الخلاء في الوجود بقوله: «فلا يوجد خلاء في الكل، إذ أين ذلك الشيء الذي يمكن أن يضاف إليه؟»[52] فالخلاء من وجهة نظر أمبادوقليس لا وجود له لأن الوجود لا يقبل التغيّر فالوجود واحد ولا يمكن أن يضاف إليه شيء آخر، وبالتالي فالخلاء في العالم غير موجود ولا يمكن أن يكون هناك «لا جزء من الكل خلاء»[53]، فالوجود «مملوء أكثر مما يجب»[54] ومن بين التجارب العلمية التي أنجزها أمبادوقليس لنفي الخلاء وهي التي تحدث عنها الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل في كتابه «تاريخ الفلسفة الغربية»، قائلاً: «وأهم ما أضافه من رأى في دنيا العلم كشفه أن الهواء عنصر قائم بذاته، وقد برهن على ذلك برهانًا يقوم على المشاهدة، وهو أنك إذا وضعت دلوًا أو ما يشبه الدلو من آنية مقلوبًا في الماء؛ فالماء لا يدخل الدلو وفي ذلك يقول: إذا شاهدت فتاة تلعب بساعة مائية مصنوعة من نحاس لامع، ثم شاهدتها تضع فوهة الأنبوبة على كفها الجميلة، ثم تغمس الساعة المائية في كمية من الماء الفضي الذي يلين للضغط، فإن الماء لا يتدفق داخل الأنبوبة؛ لأن الهواء الداخلي يضغط على الثغرات المحكمة، فيصد الماء عن الدخول، حتى تكتشف الفتاة عن الماء الضغوط، وعندئذ يخرج الهواء ويدخل مكانه مقداره مساو له من الماء»[55]، فوفق هذا التصور، سيكون الخلاء لا وجود له، والمكان عند أمبادوقليس مملوء ولا يقبل الانقسام أو تغير.

أما بالنسبة لأنكساغوراس فيقول مثل أمبادوقليس بعدم وجود خلاء في العالم والوجود فهو يتصور العالم كله ملاء، فهو لا يوافق على وجود «الفراغ»، قائلاً: «إن الساعة المائية أو الجلد المشدود يدل على أن هناك هواء حيث يظن أنه فراغ»[56] فكل الأشياء حسب أنكساغوراس قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية وأجزاء المادة لا تخلو من آثار لشتى العناصر جميعًا «وإنما تبدو الأشياء على ما هي تبعًا للعنصر الغالب عليها، فمثلًا كل شيء يحتوي على النار، لكننا لا نسمي الشيء نارًا إلا إذا كان عنصر النار هو السائد».[57] فكل من أنكساغوراس و أمبادوقليس يتفقان على رفض الخلاء في العالم، مع رفض التغيير كذلك الحاصل فيه؛ لأن هذا الأخير لا يمكن أن يحدث إن لم توجد حركة في المكان، والحركة تستلزم بدورها وجود الخلاء أو الفراغ في الوجود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

هوامش

[1] Bertrand Russell, The Problems Of Philosophy, Oxford University Prees, New York, 1912, p: 154

[2] تجدر الإشارة في هذا المقام، بأن حديثنا لن يغوص في التأريخ للأفكار الفلسفية عبر البحث عن حياة الفلاسفة اليونانيين القدماء والتطرق إلى فلسفاتهم بوجه عام، فإن ما يهمنا من هذه العودة إلى الماضي/التاريخ الفلسفي هو التنقيب عن مفهوم المكان باعتباره مشكلة فلسفية بزغت في السياق اليوناني القديم في الفلسفة والعلم، وهي نفسها المشكلة التي ستدفع بابن الهيثم إلى الانخراط فيها فلسفيًا وعلميًا في إعادة سبرها وسبكها وفق مشروع علمي وفلسفي إبداعي جديد كما سنبين في ما سيأتي من هذا البحث.

[3] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p:40

[4] ibid, p :41/40

[5] ibid, p :41/40

[6] Ibid,p: 46

[7] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p: 52

[8] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص: 57

[9] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص: 66 (بتصرف)

[10] المرجع نفسه، ص: 67

[11] حسن مجيد العبيدي، موسوعة المكان: فلسفة المكان عند ابن سينا، الجزء الثالث، منشورات ضفاف و دار الآمان و كلمة و منشورات الاختلاف، ط 1، 2016، ص: 23

[12] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص: 98

[13] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص: 122

[14] المرجع نفسه، ص: 124

[15] حسن مجيد العبيدي، موسوعة المكان: فلسفة المكان عند ابن سينا، الجزء الثالث، منشورات ضفاف و دار الآمان و كلمة و منشورات الاختلاف، ط 1، 2016، ص: 24

[16] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص: 80

[17] المرجع نفسه، ص: 82

[18] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p:112

[19] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p:143

[20] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p:113

[21] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p:114

[22] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص:83

[23] حسن مجيد العبيدي، موسوعة المكان: فلسفة المكان عند ابن سينا، الجزء الثالث، منشورات ضفاف و دار الآمان و كلمة و منشورات الاختلاف، ط 1، 2016، ص: 24

[24] نقصد بالمدرسة الإيلية تلك المدرسة الفلسفية التي ظهرت قبل سقراط وأهم فلاسفتها الذين سندرسهم في هذا السياق هم: بارميندس وزينون الإيلي و ميلسوس، فآراء هؤلاء الفلاسفة الثلاثة في المكان سيكون لها حضورًا كبيرَا في فلسفة أرسطو الطبيعية وبالأخص آراء زينون الإيلي في المكان التي سيتعرض لها أرسطو بالنقد في مقالته الرابعة من كتابه «الطبيعة».

[25] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p:195/196

[26] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص:128

[27] المرجع نفسه، 128/129

[28] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p:198/199

يقول برنت في هذا السياق:

“For this shall never be proved, That the things that are not are; and do thou restrain thy thought from this way of inquiry”

[29] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p:197

يقول برنت في هذا السياق:

“It is all one to me where I begin; for I shall come back agin there”

[30] John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908, p: 199/200

[31] برتراند راسل، حكمة الغرب، الجزء الأول، ترجمة فؤاد زكرياء، عالم المعرفة، عدد 364 يونيو 2009، ص: 78

[32] المرجع نفسه: ص: 78

[33] المرجع نفسه، ص: 80

[34] حسن مجيد العبيدي، موسوعة المكان: فلسفة المكان عند ابن سينا، الجزء الثالث، منشورات ضفاف و دار الآمان و كلمة و منشورات الاختلاف، ط 1، 2016، ص: 26

[35] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص:153

[36] حسن مجيد العبيدي، موسوعة المكان: فلسفة المكان عند ابن سينا، الجزء الثالث، منشورات ضفاف و دار الآمان و كلمة و منشورات الاختلاف، ط 1، 2016، ص: 26/27

[37] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص:157

[38] المرجع نفسه، ص: 157

[39] المرجع نفسه، ص: 159

[40] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص:210

[41] يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، ب ط، بيروت، لبنان، ص: 38

[42] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص:214

[43] المرجع نفسه، ص: 214

[44] المرجع نفسه، ص: 2140 (بتصرف)

[45] علي سامي النشار، ديمقريطس فيلسوف الذرة وأثره في الفكر الفلسفي، بتشارك مع د، علي عبد المعطي ود، محمد عبودي إبراهيم، الإسكندرية، 1972، ص:207

[46] علي سامي النشار، ديمقريطس فيلسوف الذرة وأثره في الفكر الفلسفي، بتشارك مع د، علي عبد المعطي ود، محمد عبودي إبراهيم، الإسكندرية، 1972، ص: 17

[47] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص:219

[48] المرجع نفسه، ص: 219

[49] المرجع نفسه، نفس الصفحة.

[50] عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناني، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الرابعة، القاهرة 1969، ص: 154

[51] حسن مجيد العبيدي، موسوعة المكان: فلسفة المكان عند ابن سينا، الجزء الثالث، منشورات ضفاف و دار الآمان و كلمة و منشورات الاختلاف، ط 1، 2016، ص: 29

[52] أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية “قبل سقراط”، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2009، ص: 166

[53] المرجع نفسه، ص: 166

[54]المرجع نفسه، ص: 166

[55] برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول، ترجمة: زكي نجيب محمود، مراجعة: أحمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010، ص: 108

[56] المرجع نفسه، ص: 122

[57] المرجع نفسه، نفس الصفحة.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

لائحة المراجع والمصادر

المراجع باللغة العربية

المراجع باللغات الأجنبية

Bertrand Russell, The Problems Of Philosophy, Oxford University Prees, New York, 1912

John Burnet, Early Greek Philosophy, London, Second Edition, 1908

ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...

يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...

في السنوات القليلة الماضية كانت الجامعات في قبضة سباق تسلُّح تقني مطَّرد مع طلابها، أو على الأقل مع الذين يُسلِّمون...

"ما يميّز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه". - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.