الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

الوباء أكبر من الإنسان؛ ولذلك يميل الناس إلى الاعتقاد بأنه ليس من أمور الواقع، وبأن المسألة لا تتعدى حلمًا مزعجًا لا يلبث أن ينتهي، ولكن الحلم لا ينقضي في كل الأحيان.

رواية الطاعون، ألبير كامو

تتعاقب الأزمان وتتوالى الأيام بين سكون وصخب، حلم ويقظة، إلى أن تباغت الإنسانَ لحظةٌ غير متوقعة تتراقص فيها أسوأ الكوابيس أمام ناظريه وتقضّ مضجعه، وتخبره بأنه – رغم أوهامه كلها بامتلاكه زمام الأمور – ضعيفٌ وقليلة الحيلة، إذا طارده عدوٌ مجهولٌ فلن يصمد أمامه وسيختبئ في كهوفه المظلمة لينجو بنفسه من موت وشيك.

تطاردنا منذ أشهر جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) كشبح يطارد أطفالًا في فيلم رعب؛ لكنه هذه المرة شبحٌ حقيقيٌّ، ونحن من نختبئ منه كالصغار. تمرّ علينا الأيام متأرجحة بين خوف وملل، ترقّب للمستقبل وانغماس في قلقٍ آنيٍّ، وفي الأطياف المحيطة تلوح ظلال الماضي البعيد، وتاريخ البشرية المدون في كتب التاريخ وقصائد الشعر واللوحات المعلقة على جدران المتاحف، ماضٍ على امتداد أيامه يوثق لنا ما عاشه أجدادنا من حروب وخسائر وموت، وأوبئة أكثر شراسةً مما نواجه الآن، لم ينجوا منها بسهولة، بل تعاقبت عليهم ليالي مهيبة خاضعين في صمت وسكون يفتحون أبوابهم للموت، ونوافذهم لليأس من النجاة.

جسد منهك وملامح باهتة:

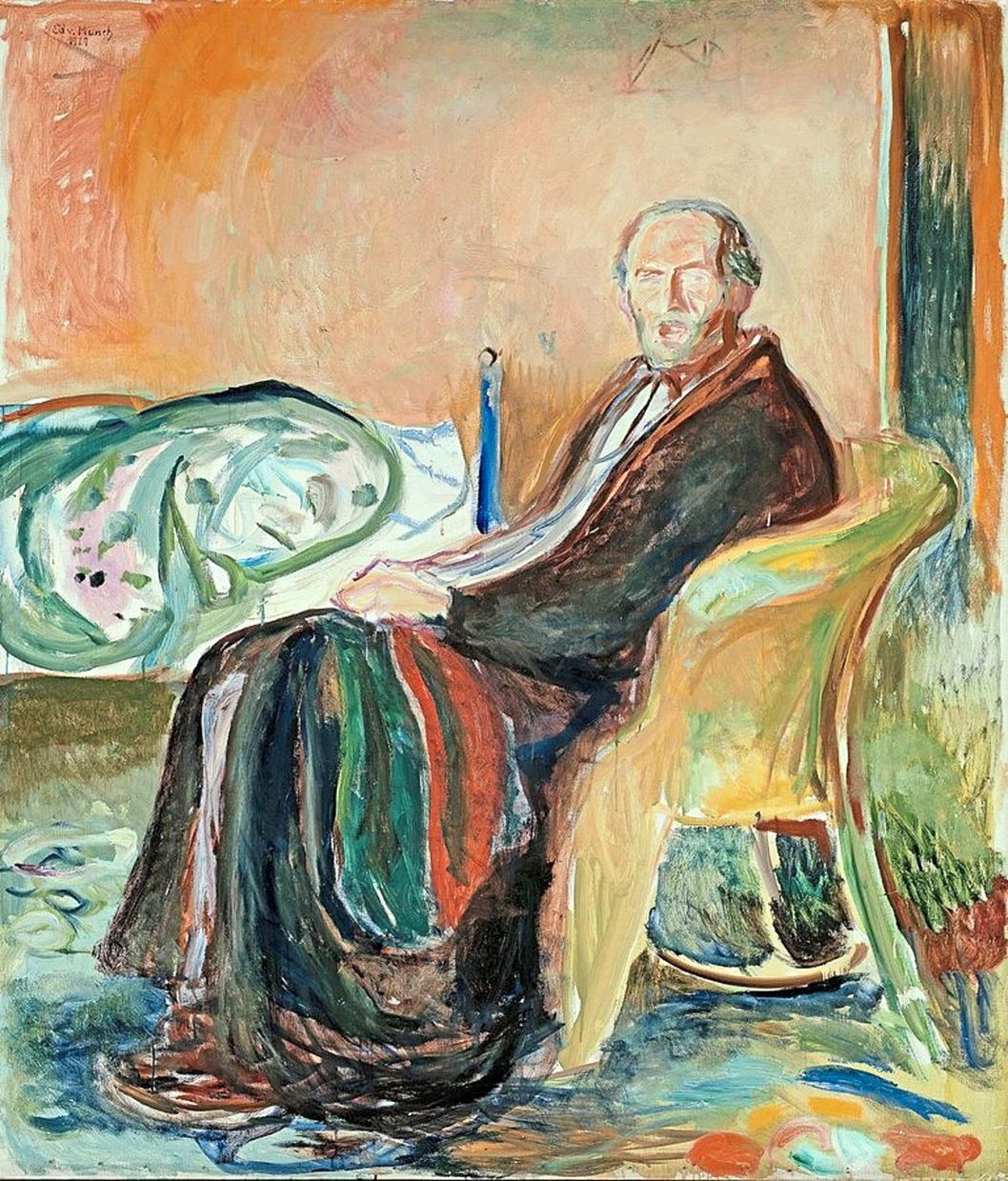

في أعقاب الحرب العالمية الأولى، التي تركت جرحًا نازفًا في جسد الإنسانية لم يندمل، انتشر وباء “الإنفلونزا الإسبانية” وهو بحسب وصف منظمة الصحة العالمية “أشد فاشية مرضية حدثت في تاريخ البشرية” اجتاحت الإنفلونزا أوروبا والعالم على اتساعه، وتسببت في عدد وفيات قدر بين 20 و50 مليون إنسان. لم تتوقف ظلال الموت عن مطاردة البشرية، فبعد أن قضت أسلحة الحرب على الإنسان هاجمته الطبيعة بعدو خفي لم يجد مفرًّا من الاستسلام له. في بلدة صغيرة في مدينة أوسلو أصيب الرسام النرويجي “إدفارد مونش” بوباء الإنفلونزا، ثم شُفي منها بعد فترة طويلة من العزلة والمرض. عُرف مونش بلوحاته التي تستسلم فيها الفرشاة لهواجس الموت والمرض، وتطبع خطوطًا سوداوية لظلال اليأس، وتذكِّر من يطالعها بمرارة ألم الحياة الذي لا يحتمل. بعد نجاة مونش من الإنفلونزا رسم بورتريهًا ذاتيًّا لنفسه وهو يجلس على كرسيه ملتحفًا بثياب شتوية وفي الخلفية سرير المرض الأبيض، وينظر إلينا بوجه يكسوه علامات الذعر والدهشة، وقد طمست ملامحه بلون أصفر باهت تعكس وهنًا يلف جسده العجوز.

يذكرنا وجه مونش بلوحته الشهيرة “الصرخة” حيث لا شيء يعبر عن القلق والخوف بقدر ملامح مصمتة تتوسطها عيون الدهشة والهلع. إنه وجه الموت، ووجه الهواجس التي لا نستطيع مواجهتها إلا بالفزع. يتشابه بورتريه مونش والوجه في لوحة الصرخة مع ملامح مصاصي الدماء المفزعة في الأفلام الكلاسيكية، التي خلقت من خيالٍ إنسانيٍّ يطارده الخوف والفزع من شبح وباء قديم.

عدوى السعار:

تزامن الظهور الأول لحكايات مصاصي الدماء في أوروبا الشرقية مع انتشار وباء السعار بين الكلاب والذئاب، كان ذلك في الفترة بين 1721- 1728، ورغم أن تفشي الوباء كان بين الحيوانات البرية إلا أن معلومة طبية انتشرت في تلك الفترة تفترض وجود عدوى قد تصيب الإنسان في حال تعرض لعضّة من كلب أو ذئب مصاب بذلك الوباء، ولن تكتفي الإصابة بوعكة صحية للمصاب فحسب؛ بل إنها سوف تكسبه من سلوكيات الكلب أو الذئب؛ فسيصبح شرِهًا إلى شُرْب الدماء والتغذي عليها. تضافرت تلك المعلومة المغلوطة مع أساطير شعبية قديمة يربط فيها الناس بين السحر ووجود قوة خفية مع الحيوانات، وأن عبور الخطوط الفاصلة بين الحيوان والإنسان تفتح أبوابًا جديدةً لفناء الإنسان إما بتحوله إلى حيوان أو بتعرضه للإيذاء والعدوى منه. إذا بدا الأمر محض خرافات تغذى عليها خيال الأدباء والسينمائيين فيما بعد لنسج أسطورة مصاصي الدماء والمستذئبين؛ فإن الأساطير الشعبية التي تربط عدوى البشر من الحيوانات باتت صحيحة، ونعاني منها حتى هذه اللحظة بسبب الفيروسات التاجية -كفيروس كورونا- التي تنمو في أجساد الحيوانات وتنتقل إلى الإنسان الذي لا يدرك حقيقة انتقال فيروس مميت إلى جسده إلا بعد فوات الأوان، لا يكسبه سمات الحيوان؛ بل يصبح الجسد البشري مضيفًا لفيروس خفي وعدو مجهول.

طوبى لمن حافظ على سلامة عقله وروحه في زمن الريح الصفراء وانتشار الطاعون.

رضوى عاشور، رواية فرج

الموت الأسود اسمه الطاعون:

كنيران مشتعلة في حقول لا نهائية انتشر مرض الطاعون في أوروبا منذ عام 1347 وحتى أواخر القرن السابع عشر، وجنى بشراسة أرواح ما يقرب من ثلثي سكان القارة، وفقدت مدن بأكملها أكثر من نصف سكانها. وعلى اتساع رقعة الموت وغيوم السماء المظلمة كان الفن في حالة ازدهار لم تشهدها أوروبا من قبل؛ حيث تزامنت بدايات عصر النهضة مع الرعب الأول لانتشار وباء الطاعون الذي عرف بـ”الموت الأسود”. تفشَّى الطاعون لسنوات طويلة وأضحى جزءًا من الحياة اليومية في المدن الأوروبية، الجثث تتراكم وقناع الموت يحلق في الأفق الفسيح، أضحى الموت فصلًا معتادًا في أحاديث العامة وذاكرة الأدباء والفنانين.

إذا ألقينا الآن نظرة إلى أغلب اللوحات التي وثقت مرض الطاعون سنجد الهياكل العظمية وشبح الموت المرعب جزءًا من تفاصيل اللوحات، وكانت لوحة “دفن ضحايا الطاعون في تورناي” من أوائل اللوحات التي وثقت مراسم الدفن الجماعي للضحايا الأوائل للطاعون (1347- 1352م)؛ حيث الأحياء يحفرون مقابر جماعية جديدة لدفن ضحايا وباء الطاعون، وترتسم على وجوههم كآبةٌ وشجونٌ كأنهم دفعات جديدة سيلاحقها الموت أيضًا عما قريب.

في الألفية الثانية من القرن السادس عشر رسم الفنان الإيطالي “كلوزوني جياكومو بورلون دي بوشيس” على جدران أحد المتاحف الصغيرة ببلدة فال سيريانا الإيطالية جدارية تمزج بين السخرية والألم؛ حيث الموت يرقص رقصة الانتصار، رقصة جماعية تتلاصق فيها الهياكل العظمية للموتى. تعود هياكل الموتى تلك لمجموعات تنتمي لطبقات اجتماعية مختلفة في المجتمع الإيطالي ممن قضى عليهم الطاعون الغادر، وهي إشارة إلى مستوى أكثر وحشية لذلك الوباء الذي لا يميز بين غني أو فقير، لن يردعه جدران القصور العالية أو استجداء الملوك أو أقراط الذهب اللامع، فالموت هو الملك الجديد والرابح الأوحد في معركته مع الحياة.

تعاقبت السنين تكسوها سحب رمادية، وانتصارات الموت الأسود ما زالت متلاحقة كأنشودة سرمدية لا تتوقف. نحن الآن في القرن السادس عشر، الزمن يسرق الأعمار، والموت ثابتٌ في خلفية الحياة. كانت الحياة بفصولها الباردة والدافئة وتفاصيلها اليومية في القرى والمدن هي ما اشتهرت به لوحات الفنان الهولندي “بيتر بروغل الأكبر”؛ لكن جاءت لوحته الشهيرة “انتصار الموت” بصورة مقبضة يترامى فيها الجثث على خلفية مدينة تحترق بالموت، والمشهد كساحة معركة بين أهل المدينة والموت. يمتطي الموت عربة أحصنة تجمع هياكل الموتى، تنتزع القلوب من الصدور، والأرزاق من سلال الطعام. ما من أشباح في ثياب الموت، وما من رقصات ساخرة، فقط جثث مترامية طمست معها ملامح الحياة، وفي طرف اللوحة ينتصب شخصٌ يحدِّق في فوضى المدينة بملامح يكسوها العجب والدهشة، وعلى الجانب الآخر مجموعة من الهاربين يختبئون في مكان مظلم هربًا من الموت الذي يحاوطهم ويلاحقهم في أشد الأماكن إظلامًا. وفي أبعد نقطة في اللوحة يمتد البحر على استحياء بلون باهت يميل إلى الرمادي، هذا البحر هو البوابة التي فتحت مصرعيها قديمًا ليتفشى الطاعون في أوروبا بعد تمكنه من أجساد الأحياء في بعض بلدان آسيا وشمال أفريقيا.

اشتهر السويسري “أرنولد بوكـليـن” بلوحاته القاتمة التي يفترشها السواد وتختبئ وراء مشاهدها رمزيةٌ واضحة، وجاءت لوحته “الطاعون” صريحة في قسوتها وقتامتها، مقبضة كأنها ملاك موت يحلق في سماء مدينة أسطورية ليبيدها، إنه الطاعون في هيئة جسد باهت أجوف العينين، يلف جسده ثوب الحداد ويحمل في قبضته مطرقة ويمتطي طائرًا عملاقًا، ربما يكون تنينًا أو طائرَ الرخ الذي عرفناه من حكايات ألف ليلة وليلة، لكن لا يهم نوع الطائر بقدر الرعب الذي تطبعه الصورة في نفس من يطالعها، ويشعر الناظر إليها أن هذه المطرقة الحديدية تبحث عنه لتنهال بالضربات في رأسه. إنه الموت من جديد في رمزية شديدة الإيلام، لا يفرق بين الناس ولا مفر منه، يبطش بعشوائية وقدر من العبثية، ضخم البنيان يتوسط حجمه أغلب أبعاد اللوحة، وبالأسفل تسقط ضحاياه بينهما جسد ميت يلتحف بثياب بيضاء كأنه ملاك لم يصمد طويلًا أمام الموت، أو امرأة جميلة قتل الموتُ شبابَها اليانع وتجثو فوقها فتاة تبكي الموت وتختبئ منه.

كان البلجيكي “أنطوني فان ديك” رسامًا للبلاط الملكي في إنجلترا، اشتهر ببورتيرهاته للملوك والأمراء؛ لكن فور انتقاله إلى مدينة صقلية الإيطالية كان الطاعون -الذي أطلق أنيابه الأولى على شواطئ صقلية- يتفشى بشراسة. وجد أنطوني نفسه محاطًا بحصار إجباري، وأطياف الرعب والموت تغطي سماء صقلية، وظلت تلاحقه أيضًا في ضربات فرشاته الناعمة.

كانت القديسة روزاليا واحدة من أهم الشخصيات التاريخية الدينية التي تتغنى بها مدينة صقلية وباليرمو، وفي ظل تفشي الطاعون كانت القلوب تنتفض تضرعًا وخوفًا وتصلي إلى الله طلبًا للنجاة والحماية. من هنا فكر أنطوني فان ديك ألا يوثق رسومًا لموتى الطاعون؛ بل اختار أن يذكِّر أحياءَ المدينة بالقديسة وراعية المدينة “روزاليا”، فرسم لوحة بديعة تتوسطها القديسة محاطة بأجنحة الملائكة، واختار اسمًا للوحة أشبه بمطلع قصيدة تربت على قلوب الخائفين، اسماها “القديسة روزاليا تشفع للمبتلين بالطاعون في باليرمو”.

على امتداد سنوات حملته لغزو مصر وبلاد الشام، وثّق القائد الفرنسي نابليون بونابرت حملته الغازية باللوحات الفنية التي تتفاخر ببسالة جيشه ونجاح فتحه، وفي عام 1804 -أي بعد بدء الحملة بحوالي ست سنوات- أمر نابليون الفنان “أنطوان جان جرو” برسْم لوحة توثِّق زيارة نابليون لجنوده في مدينة يافا بعد أن أصاب الطاعون بعضهم. وإذا كانت اللوحة قد رسمت ليتفاخر بها نابليون إلا أنها توثق مشهدًا تاريخيًّا مهمًّا؛ حيث الجنود عارون من ثيابهم بالكلية، ويداويهم الشيوخ العرب في ساحة أحد المساجد، وتظهر تلال مدينة يافا في أعلى اللوحة تكسوها سماء ملبدة بالغيوم، ويتوسط نابليون المرضى ويطالع أحدَهم ويبدو أنه في مرحلة تعافٍ من الطاعون، بينما يتمدد باقي الجنود على الأرض وقد أعياهم المرض ولم ينهضوا لقائدهم نابليون.

جرافيتي كوفيد-19

بين دعوات البقاء في البيوت وصلوات العالم إلى الله القدير، هكذا يقضي الإنسان أيامه الحالية في شتى بقاع العالم؛ فقد أغلقت الحدود وتوقفت الحياة عن سيرها المعتاد، يمر الزمن بطيئًا بلحن صامت يغلف الكرة الأرضية. أصبحنا متباعدين اجتماعيًّا لننجو من وحشية وباء كورونا المستجد، نطل إلى العالم عبر شرفات مواقع التواصل الاجتماعي، هي مساحتنا الوحيدة الآمنة التي يمكن أن نتجاور فيها دون أن نصاب بالعدوى، لكن وقبل أن يغادروا الشوارع والأزقة، ترك بعضهم ذكريات توثق مخاطر كورونا تمزج بين السخرية والألم والتوعية عبر رسوم الغرافيتي، البديل الفني الذي يعبر به الإنسان المعاصر عن أحواله كما عبر الفنانون قديمًا عن أحوالهم في الجداريات واللوحات الكلاسيكية.

في الصورة السابقة يضع شاب يوناني لمساتٍ نهائيةً على رسمة غرافيتي على أحد جدران بيته لامرأة بعيون حزينة محاطة بهالات سوداء، وتغطي وجهها بقناعِ حمايةٍ، كحال الملايين حول العالم يحمون أنفسهم من عدوى كورونا بارتداء الأقنعة الطبية. تلك النظرة لن ننساها؛ بل إننا ننظر بها إلى أحوال العالم كل صباح، نتضرع إلى الله أن تمر المحنة بأقل خسائر في الأرواح بعيدًا عن أشباح الموت القاسية، ونتذكر أن صفحات التاريخ ستدون سطورَ أيامِنا الحالية في لوحة طويلة وممتدة على اتساع تاريخ البشرية؛ حيث الإنسان ضعيفٌ وهزيلٌ أمام المرض والموت، ولا شيء يوثق وجوده سوى دفقات الفن بألوانه المزهرة والقاتمة.

ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...

«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...

لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...

إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...

«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.